热门问题

时间线

聊天

视角

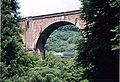

碓冰第三橋梁

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

Remove ads

歷史

1891年(明治24年)3月,連接橫川、輕井澤間的齒軌鐵路開工,翌年12月完工;[13]這一系列工程中包含了數座橋梁,而碓冰第三橋梁即是其中之一,該橋於1892年(明治25年)4月開工,僅用七個多月的時間即完工。[9]1893年(明治26年)4月1日,該段鐵路竣工通車。[10]通車隔年,1894年(明治27年)6月20日,東京灣北部發生地震,橋台和拱券結構多處龜裂,其後進行補強工程至1895年(明治28年)。[13][14]翌年,為了讓橋梁能夠承載更重的新型鐵路機車,再次對其進行了結構補強。[13][14]1963年(昭和38年),信越本線橫川至輕井澤間新建成的黏著式鐵道啟用,原來的齒軌鐵路路段廢止,碓冰第三橋梁亦隨之停用。[1][3][13]

鐵路廢止後,碓冰第三橋梁面臨拆除,但在地方人士的要求之下,最終仍決定保存。[1][13]1993年(平成5年)8月17日,該橋作為「舊碓冰峠鐵道設施」的組成遺產之一,被指定為國家重要文化財。[13][4][11]由於這段鐵路曾經輸送過蠶絲、蠶繭等重要出口貨物[5],安中市原要將包含該橋在內的相關鐵道設施一同納入到「富岡製絲廠和絲綢產業遺產群」的世界遺產申請之中,但這些鐵道設施後來被認定與絲綢產業的關聯性薄弱而被排除。[15]不過,群馬縣還是將「舊碓冰峠鐵道設施」登錄到了「群馬絲綢遺產」之中,該橋同樣是組成遺產之一。[5]2024年(令和6年),安中市成立「碓冰峠鐵道設施群世界文化遺產登錄專家會議」,旨在推動包括碓冰第三橋梁在內的「碓冰峠鐵道施設群」單獨申請世界遺產。[15][16]

1996年(平成8年),橫川至碓冰第三橋梁間的原齒軌鐵路段開工改建為步道,歷經為期五年的工程後,於2001年(平成13年)竣工開放[3][11],總工程費四億六千萬日圓,命名為「愛伯特之道」;[13]2012年(平成24年),自該橋繼續往輕井澤方向延伸到熊之平車站的步道竣工開放。[11][17]

Remove ads

構造

碓冰第三橋梁由四個內徑60英尺(約18公尺)的半圓形拱券構成,共有三支墩柱,有效跨度約21公尺;橋梁全長298.75英尺(約91公尺),全寬15.5英尺(約4.7公尺),橋面寬13.5英尺(約4.1公尺);橫川端連接第五隧道、輕井澤端接續第六隧道[7],而輕井澤端較橫川端要高,橋面距谷底施工面最大高度約31公尺。[6]

碓冰第三橋梁的主要材料為紅磚,其他石材則選用安中產的秋間石[註 2]。[13]紅磚由武州川口煉瓦燒製場、深谷煉瓦製作所供應,使用了約200萬個紅磚[2][11];其中,橋上護欄與橋墩壁柱採用的是強度、耐久性均較高的過燒磚[註 3],其顏色與拱券、側壁所使用的紅磚有些不同。[13][14]

當時之所以採磚造拱橋的設計,而非已經標準化的鋼梁橋、桁架橋,主要原因為橫川、輕井澤間的鐵路路線坡度相當大,橋梁段也需要繼續爬升,而鋼梁橋、桁架橋的標準工法需水平架設;再者,該段鐵路使用ABT式齒軌[7],齒軌鐵路機車於坡道上運轉時,將對齒軌與軌框產生往坡下方向且相當巨大的力,需要透過道床來分散、傳遞;因此,碓冰第三橋梁與該路段上多數橋梁均設計為有道床的磚造拱橋。[13][19]

第1橋台和所有墩柱均採直接基礎設於岩盤上;而第2橋台處岩盤則較深,故使用橢圓形磚造沉箱基礎[13],但在挖掘時遇障礙物,另外又挖了一條坑道將其排除後,箱體才得以順利下沉。[14]另外,考量到四座拱券距谷底的高度,每支墩柱上部都留有突出的石塊,拱券施作時得以直接於其上搭建所需的支撐架。[13][14]

1894年(明治27年)的地震後,橋梁的第4拱券與第2橋台多處出現龜裂,同年開始針對第3墩柱、第4拱券、第2橋台進行補強工程,至隔年完工。[13][14]1896年(明治29年),為了應對即將投入運用的新型鐵路機車(重量約為原來的1.5倍),又對剩下的橋台、拱券、墩柱都進行了結構補強;[13][14]補強後,整座橋梁的紅磚總使用量接近300萬個[13]。

橋梁前後經過兩次補強工程後,第1、2、3拱券內徑縮小到16.5公尺,第4拱券則縮小到了16公尺[6];另外,每支墩柱的尺寸也都擴大到原先的兩倍以上[14],整座橋梁大致已是當今所見的樣貌,與1892年(明治25年)剛完工時俐落的造型已經有了相當大的區別。補強工程中亦有在加厚的墩柱上預留突出的石塊,其功能與前述相同。[13][14]此後又經歷了鐵路機車重量增大、路線運載量增加,碓冰第三橋梁都未再進行過補強。[14]

1995年(平成7年)的調查指出,橋梁第4拱券的補強部分發現裂縫,但並未深入到補強前的原拱券。[20]修復工程前的檢查中又發現裂縫已在拱頂閉合,故決定採用灌注工法,並選用無機奈米顆粒材料來灌注,以避免紅磚損壞,施工過程也盡可能地保留了原來的表面紋理。[20]

Remove ads

圖片集

註釋

參考資料

參考書籍

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads