热门问题

时间线

聊天

视角

第五王國派

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

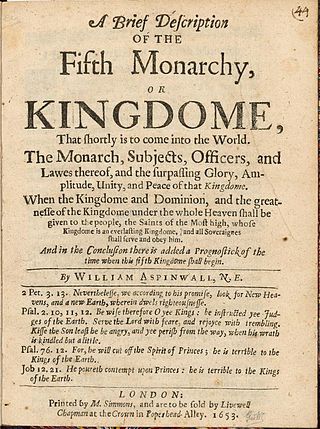

第五王國派(英語:Fifth Monarchists)是英國內戰期間清教徒中最為極端的一派,持有基督教千禧年主義。[1]其名稱來自於《但以理書》中稱四個王國(巴比倫、波斯、馬其頓、羅馬)處於基督的王國之前,該派稱1666年及其與聖經中獸名數目的關係表明該年人類的世俗統治將結束,聖經中的第五王國時代即將到來,在此期間基督將統治世界一千年。

第五王國派是三國之戰期間出現的眾多不從國教的教派之一,其最著名的追隨者是托馬斯·哈里森。1660年10月,他因弒君罪被處決。該派最初支持克倫威爾。小議會的建立使得該派對建立聖徒統治的期望急劇升高。在克倫威爾擔任護國公後,第五王國派期望落空,開始反對克倫威爾。

該派成員認為1649年1月查理一世被處決標誌著第四王國的結束,並認為護國公時期和1660年斯圖亞特王朝復辟阻止了第五王國的到來。一些人認為,這證明了軍事行動的正當性,這意味著這兩個政權都對他們進行了迫害,這兩個政權從未成為群眾運動。第五王國派殘餘的諸多領導人在參與1661年1月的托馬斯·文內起義後被處決,這組織瓦解。

除了基督教千禧年主義和反律法論,第五王國派還與其他不從國教派,特別是重浸派,有許多共同的觀點。然而,主要是由於共同的政治信仰而團結在一起,而非一個具有獨特和一致教義的宗教團體。與其他派別之間的聯繫使他們擁有與其人數不相稱的影響力。[2]

Remove ads

信仰

第五王國派從《但以理書》的四個王國中汲取了靈感。這預言了第五王國或神的國將出現在巴比倫、波斯、馬其頓、羅馬之後。追隨者認為,1649年1月查理一世的處決標誌著第四王國或稱羅馬君主制的結束。一些人成為弒君者,因為他們相信國王的死會帶來聖徒王國,或由那些「得救的」人(如第五王國派)統治。這些所謂「聖徒」的作用是讓群眾為耶穌再臨做準備,儘管這究竟何時發生存在爭議。根據《啟示錄》,一些人相信基督會在1666年再臨,這與聖經中獸名數目相對應,而「千年」的說法也很常見。[3]

許多第五王國派支持反律法論,以「得救者」不受十誡約束為由拒絕法律制度,同時他們還認為自己有責任抵制任何阻礙天國降臨的制度。雖然運動最終分裂為反對暴力的「受難聖徒」和主張拿起武器的「起義聖徒」(如托馬斯·文內),但這些信仰使奧利弗·克倫威爾和後來的同時代人將他們視為狂野的革命者和既定秩序的敵人。[4]

Remove ads

起源與英格蘭共和國

1639年三國之戰的爆發導致激進的政治和宗教觀點的傳播速度急劇增加,其中就包括基督教千禧年主義。[a]儘管千禧年主義在清教徒中很常見,甚至被英格蘭教會的一些騎士黨成員所認同,但第五王國派的獨特之處在於,千禧年主義是他們神學的核心觀點。[5]然而,最近的一位歷史學家認為,將他們視為一個政治團體,而不是一個具有獨特而一致的教義的宗教派別更為準確。[2]

總的來說,第五王國派也反對對非新教徒的宗教寬容;與挖掘派等派系不同的是,他們無意結束現有的社會秩序或擴大政治權利,因為他們認為只有「得救者」才有資格掌權。[6]但也有一些例外,如同情平等派的克里斯多福·費克和瑪麗·凱里,後者支持性別平等和扶貧措施;在1654年去世前,她用「MC」這個名字寫作,因此很多人認為她是男性。[7]

第五王國派最初是宗教獨立派的一個派別。獨立派主導了1648年後的殘缺議會,與浸禮派和重浸派有著密切聯繫。第五王國派作為一個獨立派別出現的時間通常追溯到1651年12月,當時包括費克、約翰·羅傑斯和約翰·辛普森在內的一群傳教士在倫敦聚會。他們對議會顯然未能推進「上帝革命」感到失望,於是商定了一項行動方案來支持他們的目標,包括積極抵抗共和國政府。[8]

第五王國派主要出身於倫敦手工藝人階層,由於其中包括新模範軍的高級軍官,他們吸引了與其實際人數不相稱的關注。其中包括托馬斯·哈里森少將和羅伯特·奧弗頓少將,納撒尼爾·里奇上校、約翰·瓊斯·梅西加納德上校和威廉·戈夫上校,以及約翰·卡魯等高級行政官員。還有許多其他人最初同情他們的觀點,包括克倫威爾和小亨利·文。1653年4月,克倫威爾解散了殘餘議會,第五王國派的政治影響力達到了頂峰,他們因此將他譽為新的摩西。[9]

第五王國派還支持克倫威爾對荷蘭共和國的戰爭;儘管這是針對新教徒同胞的,但第五王國派認為,他們有責任將聖徒王國傳播到每個國家,無論是新教還是天主教。[10][b]克倫威爾用一個通常被稱為「小議會」的提名機構取代了殘缺議會;在149名議員中,有15名可以確定為是第五王國派,包括Praise-God Barebone、卡魯和哈里森。[12]首次會議於1653年7月開始,但不同派系很快就捲入了關於什一稅的激烈討論中:第五王國派想要廢除而非減少什一稅,並改革法律制度,他們認為法律制度應當完全基於《聖經》中包括的法律。12月8日,占多數的溫和派通過了一項動議,敦促克倫威爾解散議會,最終導致了16日開始的護國公時期。[13]

該事件的結果是該政權與第五王國派之間的公開衝突:哈里森、奧弗頓和里奇被開除出軍隊,而羅傑斯和費克則攻擊克倫威爾叛教,並向他們的追隨者宣揚叛亂。這導致第五王國派與約翰·卡魯等持有浸信會或重浸派觀點的活動分子分裂,特別是後者反對使用暴力。[14]羅傑斯和費克被逮捕,而政府則對其他成員進行監視,此後,政府採取迫害與寬容交替的方式,試圖分裂運動。這一政策取得了一些成功,羅傑斯、戈夫、約翰·瓊斯·梅西加納德和威爾斯傳教士Morgan Llwyd與政府和解。只剩下少數起義者,如文內,他因策划起義於1657年入獄。到他1659年獲釋時,第五王國派已經失去了大部分影響力,不再是一支重要的力量。[15]

Remove ads

斯圖亞特王朝復辟及之後

1660年5月斯圖亞特王朝復辟後,哈里森是第一個被判犯有弒君罪的人,然後於10月13日被處以英式車裂。原因之一是他為反對「不敬虔的統治者」的暴力行為辯護,這意味著他被視為對重建秩序的持續威脅。這一點似乎在1661年1月6日得到了證實,當時文內試圖以「耶穌王」的名義煽動一場民眾起義以占領倫敦,有50名他的追隨者駐紮在Norton Folgate。[16]

其中的大多數人被殺或被俘,文內和其他10人於1月19日和21日以叛國罪被處決,起義的失敗導致了對不從國教教派的鎮壓,最終導致了《1662年教會統一法令》的通過。儘管倫敦大瘟疫和倫敦大火短暫地恢復了人們對肉體人類統治世界的末日的信念,但第五王國派作為一個獨立的教派已不復存在,儘管一些教義被浸禮派和其他相信「神的國」可以通過精神手段實現的人所吸收。[17]

著名成員和同情者

- Praise-God Barebone:「小議會」因他得名,他在1660年斯圖亞特王朝復辟後被捕,但後來被釋放並於1679年去世;

- 約翰·卡魯:1661年作為弒君者被處決;

- 瑪麗·凱里:1654年左右逝世;

- 克里斯多福·費克:作為第五王國派,他與平等派有著相同的平等主義政治觀點,他於1665年護國公時期被捕。1658年克倫威爾去世後獲釋,1660年後從歷史記錄中消失;

- 威廉·戈夫少將:弒君者,1660年逃到新英格蘭,據信於1679年左右逝世;

- 托馬斯·哈里森少將:1654年被軍隊開除,並在護國公時期多次入獄,1660年作為弒君者被處決;

- Morgan Llwyd:威爾斯第五王國派領袖,威爾斯語作家,1659年去世;

- 約翰·瓊斯·梅西加納德:第一次和第二次英國內戰期間在威爾斯的議會軍中服役,護國公時期繼續擔任職務,1660年10月作為弒君者被處決;

- 羅伯特·奧弗頓少將:護國公時期多次被捕,1661—1668年被囚禁於澤西島,1679年在倫敦的家中去世;

- 威廉·帕克:斯圖亞特王朝復辟後短暫入獄,1662年逝世;

- 瓦瓦索·鮑威爾:威爾斯傳教士,護國公時期和復辟後一直遭到囚禁,1670年死於獄中;

- Thomas Rainsborough上校:常被稱作第五王國派,1647年帕特尼辯論主要的平等派發言人,同情重浸派,1648年去世;

- 納撒尼爾·里奇上校:他與哈里森和奧弗頓一起被開除出軍隊,於1655年在護國公時期被監禁,然後於1656年獲釋。由於他不是弒君者,他在斯圖亞特王朝復辟後逃脫了懲罰,文內起義期間他被捕並被關押到1665年,之後他安靜地住在埃塞克斯地家中;

- 約翰·羅傑斯:傳教士,護國公時期被囚禁,1660年後流亡到荷蘭共和國;

- 約翰·辛普森:傳教士;

- 安娜·特雷普內爾:來自倫敦波普勒的宗教空想家,反對護國公體制,因主張男女平等而被視為瘋子。1654年被捕,1656年獲釋,此後從歷史記錄中消失;

- 托馬斯·文內:「起義聖徒」的領袖,在1661年1月的一次失敗起義後被處決;

- 阿瑟·哈斯勒利格:「五名成員」之一,1642年1月對他們的逮捕嘗試是通往8月內戰的重要一步。他與第五王國派有許多相同的觀點,包括反對護國公體制。他試圖阻止斯圖亞特王朝復辟,並被囚禁在倫敦塔,1661年1月去世。在他的遺囑中,哈斯勒利格聲稱自己是第五王國派。[18]

Remove ads

參見

- 第五帝國,一個葡萄牙的千禧年主義教派,也受到《但以理書》中四個王國的啟發

注釋

- In part due to the lifting of strict censorship laws.

- As stated in their 1654 manifesto; "In this present Age, the Lord JEHOVAH is setting up the fifth Kingdom, which shall not be left to other people, but shall break in pieces all the four kingdoms, and remain for ever and ever; and that (at this time) when as the fourth Monarchy is partly broken in these Nations, that Christ may be the only Potentate, the King of kings, and of all Nations."[11]

Remove ads

腳註

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads