热门问题

时间线

聊天

视角

電漿粒團

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

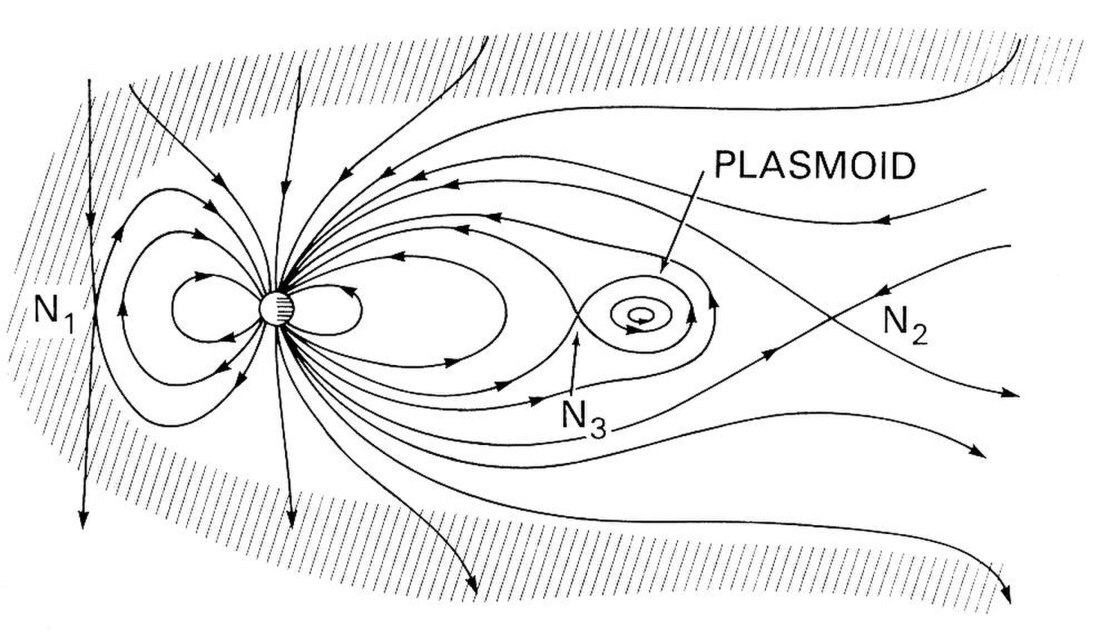

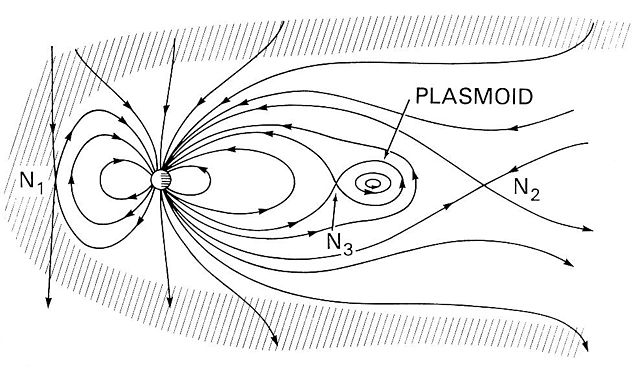

電漿粒團是一種將電漿和磁場連接在一起的結構,並曾經被用來解釋像是球閃電的自然現象[1]、在磁層內的磁泡 [2],和彗尾內的物體,[3]、在太陽風[4][5]、在太陽的大氣層[6],和在太陽圈電流片。在實驗室內製造的電漿粒團包括逆轉磁場配置、Spheromaks、和密集電漿焦點。

電漿粒團這個詞彙是在1956年由Winston H. Bostick (1916-1991)創造的,它的意思是"電漿-磁場個體"[7]:

電漿的散發不是無定形的一團,而是一種環形曲面的形式,我們將這個超環面結構稱為電漿粒團,它的意思是電漿-磁場個體。電漿粒團這個詞彙將使用於所有的電漿-磁場個體。

電漿粒團的特徵

Bostick寫道[7]:

電漿粒團看起來是朝著磁場方向被延長的電漿圓柱體,電漿粒團擁有可以測量的磁矩、可以測量的平均速度、一個橫斷的電場和可以測量的大小。電漿粒團彼此之間可以有交互作用,它們的軌道可能也被互相的扭曲。電漿粒團如果被拋出進入10−3mm汞柱壓力的氣體時,可以被做成螺旋狀和停止。電漿粒團也可能會互相摧毀成為碎片。但沒有足夠的證據支持它們會分裂和旋轉的假說。

宇宙論的應用

Bostick嘗試將它的電漿粒團理論應用在天文物理的現象上。他在1958年發表的論文[8],應用電漿相似的轉換使用電漿槍(密集電漿焦點裝置)讓一對電漿粒團槍互射,以這樣的交互作用模擬星系形成的一種早期模型[9][10]。

註解

參考資料

參閱

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads