热门问题

时间线

聊天

视角

索羅門群島戰役

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

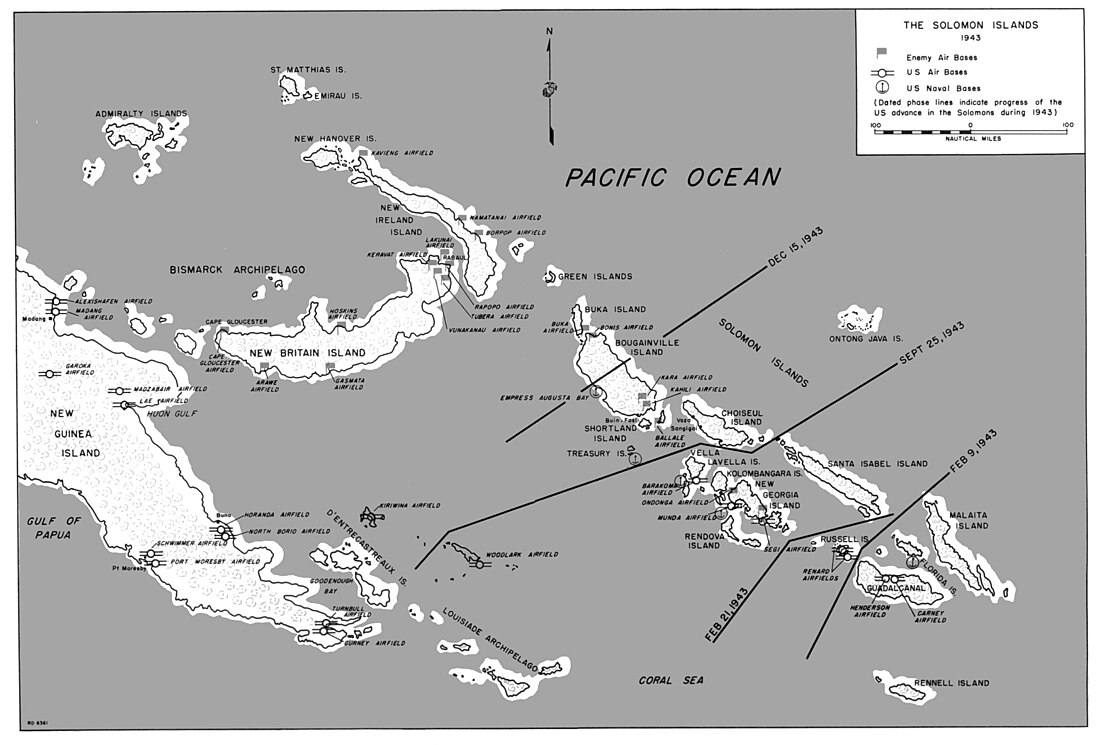

索羅門群島戰役是第二次世界大戰中太平洋戰場的一次主要戰役。本次戰役始於1942年初,日本入侵新幾內亞託管地的英屬索羅門群島和布干維爾島。日軍在占領上述地區後,建設了多個海空基地,以掩護日軍對新幾內亞的進攻,為日本設立在新不列顛島拉包爾的大型基地提供防禦屏障,並且作為前進基地以切斷美國和澳大利亞、紐西蘭之間的航運線路。

盟軍為了保護自身在南太平洋的交通線路,支援在新幾內亞的反攻,孤立在拉包爾的日軍基地,在1942年8月7日發動了一場兩棲作戰,登陸瓜達爾卡納爾島(下簡稱瓜島)和周邊島嶼(見瓜達爾卡納爾島戰役)。盟軍的這次登陸行動引發了一系列的戰鬥,從瓜達爾卡納爾島登陸戰開始,接著戰場轉移到中部和北部索羅門群島,隨後擴大到新喬治亞島和周邊、還有布干維爾島等地。

盟軍和日軍在該地區持續不斷地進行著海、陸、空的全方位消耗戰,使得日軍兵力逐漸損耗在南太平洋的海島上,損失速度超過了其所能補充的速度。盟軍奪回了索羅門群島的部分島嶼(雖然在一些地區,武裝行動一直持續到了戰爭結束),同時隔離、並跳過了數個日軍苦心經營的據點。

隨著戰爭進程的發展,索羅門群島戰役與新幾內亞戰役逐漸合流。

Remove ads

背景

第二次世界大戰期間,日本和美國對於中國和法屬印度支那的矛盾激化,日本遂於1941年12月7日,襲擊了美國駐紮在夏威夷地區海軍基地珍珠港的美國太平洋艦隊。這次日本對珍珠港的襲擊沉重打擊了美國在太平洋的海上力量,使得兩國正式進入戰爭狀態,太平洋戰爭由此爆發。日本同時發動了對英國屬地的一連串戰役,日本和英國、澳大利亞、紐西蘭等也進入了戰爭狀態。日本的目標是要消滅美國的海軍艦隊,占領重要的自然資源產地,以及為日益膨脹的帝國建立所謂的「絕對國防圈」。根據1941年11月1日日本海軍聯合艦隊下發的密令,日本在即將發動的戰爭中首先要實現「從荷屬東印度和菲律賓驅逐美英勢力,使得政治上自治,經濟上自主」。[4]

日本在戰爭的頭半年完成了初步的戰略目標,奪取了菲律賓、泰國、英屬馬來亞、新加坡、荷屬東印度、威克島、吉爾伯特群島和關島。日本由此規劃起一個西起英屬印度,南達荷屬東印度,同時在東南囊括南太平洋和中太平洋的防線。其中,在南太平洋上最重要的海軍基地即是新不列顛的拉包爾,由日軍在拉包爾戰役中從澳大利亞手中奪得。在3、4月間,日本奪取了北布干維爾的布卡,並且開始建設機場;與此同時在南布干維爾的布因建設海軍基地和機場。[5]

Remove ads

日本在控制了西太平洋後,內部對於第二階段的行動產生了分歧。陸軍希望重點維持在對中國和印度的進攻,海軍則提出了進攻澳大利亞的提案。但是海軍軍令部根據海軍的方案要求20萬人的軍隊以確保占領,而陸軍方面則堅持中國才是主戰場,從而拒絕了海軍的要求。有鑑於此,日本海軍提出了新的方案,割裂美澳之間的聯繫,孤立澳大利亞,從而迫使對方退出戰爭(所謂「美澳遮斷作戰」)。這一新計劃得到了陸軍的認同,陸海軍根據這一方針聯合制定了MO作戰、FS作戰、RY作戰等一系列行動計劃。[6]

1942年4月,日本陸海軍聯合發起了MO作戰,以試圖從海上奪取新幾內亞的莫爾茲比港。此外作為MO作戰的一部分,日本海軍同時將會占領圖拉吉島。MO作戰的目的是拓展南部邊界,為日後的行動提供前進基地,以圖諾魯(又譯諾魯)、大洋島、新喀里多尼亞、斐濟以及薩摩亞等,以切斷美澳之間的航線,減少來自澳大利亞的威脅,使之無力動搖日本在南太平洋的地位。[7]

而另一方面,盟軍在澳大利亞組建地面部隊和飛行部隊,以應對日軍對澳大利亞的威脅,並且準備重奪菲律賓。美國艦隊總司令恩斯特·金恩於1942年3月主張從新赫布里底群島出擊,經索羅門群島進攻俾斯麥群島。中途島海戰勝利後,負責指揮西南太平洋的道格拉斯·麥克阿瑟四星上將提議突襲拉包爾,奪下這個重要的日軍據點。而美國海軍則提出了一個更為穩健的方案,從新幾內亞的莫爾茲比港出發,沿著索羅門群島島鏈反攻。美軍內部的各種方案交由海軍的金恩上將和陸軍參謀長喬治·卡特萊特·馬歇爾上將進行協調後,提出了一個方案,包括三個行動:行動1是占領圖拉吉,行動2是沿著新幾內亞海岸線推進,行動3則是占領拉包爾。行動1變成索羅門群島戰役。[8]

1942年5月3日,瓜島以北的圖拉吉島被日軍占領。

圖拉吉島只部署了偵察用的水上飛機,不過圖拉吉島的駐軍報告瓜島適合建立機場。6月日軍中途島海戰大敗,FS作戰被迫延期2個月,為了強化圖拉吉的防守、以及為FS作戰作準備,7月6日工程部隊登陸瓜島開始建設機場。不久FS作戰被取消,但是機場建設繼續進行,預定在8月5日大體完成,8月16派遣戰鬥機進駐。此時日軍的重心已經轉向新幾內亞戰役。但美軍8月7日發動兩棲作戰,以美國海軍陸戰隊為主力登陸圖拉吉以及瓜島,奪下了正在建設中的機場,完成了計劃中的第一步。此舉迫使日軍從正在進行的新幾內亞戰役中分出兵力,進行重奪瓜島的鬥爭。[9]

瓜達爾卡納爾島之戰

1942年8月7日早上,美國海軍陸戰隊第一師的數個營開始登陸圖拉吉島和周邊的數個小島。經過一天的戰鬥,圖拉吉及附近島嶼的守軍(部分為海軍陸戰隊員,其餘為飛行員、地勤、施工人員等)除數人被俘外全軍覆沒,美軍達成占領任務。[10]

而在圖拉吉附近的瓜島,6日午夜至7日凌晨,1萬餘名陸戰一師的士兵在惡劣天氣的掩護下摸黑登上瓜島,占領了即將完成的機場。島上的日軍建設隊伍淬不及防,被迫撤退入島上的叢林中。這座機場被盟軍占領後被命名為亨德森機場,盟軍飛機隨之入駐。日軍對此迅速作出反應,開展了意在重奪索羅門群島的加號作戰(日方稱為カ號作戦);但因為日軍對登島的盟軍兵力判斷錯誤,派出的兵力不足,被迫陷入消耗戰中。而亨德森機場的易手,讓盟軍取得了瓜島周邊地區白天的制海權,日軍無法使用載貨量大但是速度慢的運輸船為登島日軍提供支援。與之相對的,由於日軍在戰爭爆發前對夜戰的重視,日本海軍掌握了瓜島周邊的夜間制海權,於是日軍利用這一點,使用速度快的驅逐艦頻繁地在夜間前往瓜島,為島上少量地運送援兵、糧食和輕武器彈藥。這種運輸方式被盟軍稱為東京快車。[11]

盟軍和日軍在瓜島附近展開了多次海空戰鬥,雙方都有大量的艦船被擊沉。因此這一帶海域日後又被稱為「鐵底灣」。艦船大量損耗的日本總體工業能力落後於美國,在這場曠日持久的消耗戰中漸漸不支;而同一時間的美國卻迅速補充甚至擴大戰力。此外,失去了瓜島機場的日軍只能依賴其他日軍基地進行空中支援,其中最近的拉包爾到瓜島也有單程4個小時的飛行距離,一方面使得日軍飛機到達瓜島上空後燃料已經所剩無幾、無法長時間逗留支援海陸作戰,另一方面長時間的飛行使得飛行員精神疲憊。在屢次的空戰中日本在戰前儲備的熟練飛行員同樣被逐漸消耗,缺乏足夠的後備飛行員進行補充。[12]

1942年12月31日,日本方面終於決定進行撤退(克號作戰,ケ號作戦)。1943年2月1日至7日,島上日軍分批撤出。是役以日軍失敗而告終。

Remove ads

索羅門群島中部

日軍從瓜島撤退後,盟軍為了給新的馬車輪行動做準備而暫時沒有發動新的攻勢。但即使是在此期間戰鬥也並沒有停止,主要的戰鬥包括:

- 3月初盟軍在俾斯麥海海戰中,消滅了一整支從拉包爾出發駛往新幾內亞的運輸船隊;

- 4月日軍以航空兵力發起伊號作戰(日語:い号作戦),襲擊盟軍的艦船和地面目標;

- 4月18日,復仇行動(日方稱為「海軍甲事件」)中,盟軍擊落了聯合艦隊司令長官山本五十六海軍大將的座機,山本死亡。

此前日軍為了支援瓜島作戰,曾在1942年12月,於新喬治亞島的蒙達上建立了機場。在瓜島撤退後,日軍趁著盟軍短暫休整的機會,強化了新喬治亞島和北面的科隆班加拉島的防禦。[13][14]

盟軍在經過休整後,發起了馬車輪行動,沿著索羅門群島和新幾內亞同時展開攻勢,向著日軍在南太平洋最重要的基地拉包爾發起進攻。馬車輪行動原定有13個子計劃,但盟軍判斷進攻拉包爾、卡維恩和科隆班加拉島可能會導致重大傷亡,而這幾個地區缺乏足夠的戰略意義,因此整個行動最終只執行了10個子計劃,而跳過了日軍在南太平洋經營的堅固堡壘,並且將其孤立起來,此即「蛙跳」戰術。[15]

盟軍為了占領蒙達機場,1943年6月30日首先在新喬治亞島對岸的倫多瓦島登陸,7月5日在新喬治亞島登陸,8月5日占領蒙達。殘存的日軍於8月下旬退往科隆班加拉島。盟軍對新喬治亞島的進攻並不順利,比原定計劃花費了更多的時間。曾經在瓜島戰役中成為日軍噩夢的熱帶雨林間行進問題,如今也降臨到了盟軍的身上。[16]

盟軍因為新喬治亞島的經驗,放棄了進攻科隆班加拉的計劃,取而代之在防守薄弱的維拉拉維拉島突破建設機場。8月15日,盟軍登陸維拉拉維拉島,島上只有少量日軍,盟軍未經過大規模戰鬥即占領該島。維拉拉維拉島失守後,科隆班加拉島被盟軍包圍孤立了起來,日軍被迫實行世號作戰(セ號作戦),將科隆班加拉島的1萬2000人、以及維拉拉維拉島約600人撤離。

至此,盟軍完成了在索羅門群島中部的任務,目標開始指向索羅門群島北部的布干維爾。

Remove ads

索羅門群島北部

日軍在索羅門群島北部的布干維爾島布因等地建設有機場等設施,在瓜島戰役期間是重要的中轉基地。日軍從科隆班加拉島撤退後,布干維爾島成為了新制定的「絕對防衛圈」的前線。[17]

盟軍為了繼續向拉包爾前進,必須要利用布干維爾島的機場,但是因為新喬治亞島的前車之鑑,盟軍決定放棄奪取布因的機場,取而代之在島上另建新機場。11月1日盟軍登陸布干維爾島托洛基納海角,日軍試圖將美軍趕回大海(第一次托洛基納之戰)但告失敗。12月托洛基納機場建成,美軍對拉包爾展開了大規模的空襲。1944年3月日軍再度發起攻擊(第二次托洛基納之戰),但同樣為美軍所擊退。困守島上的日軍因為缺乏食物和疾病,而將布干維爾島稱為「墓島」。不過盟軍對島上的掃蕩一直持續到戰爭結束、1945年9月3日日軍投降為止。[18]

1944年2月15日,盟軍登陸格林島,島上約100名守軍全滅。新建立的機場到拉包爾的距離比起布干維爾的托洛基納機場縮短了一半,大約200公里。[19]

Remove ads

結局

瓜島戰役與中途島海戰一道,成為太平洋戰爭中的轉折點。盟軍的行動在日本的勢力範圍內打開了最初一個缺口,開啟了盟軍的反攻,也是日軍的首次戰敗。瓜島戰後,盟軍沿著索羅門群島以及新幾內亞北岸西進,到1944年3月為止,大體上完成了當初設定的目標(其中原定的攻占拉包爾的計劃被修改為將拉包爾孤立、隔離)。到了這一階段,盟軍的兵力(如航空母艦的數量等)相較初登陸瓜島時已經大為擴充,在南太平洋方向反攻時,也同時從中太平洋發起吉爾伯特及馬紹爾群島戰役。

其後,盟軍在太平洋的進攻分成了兩個方向:

- 向北發動馬里亞納群島及帛琉戰事;以及

- 沿著新幾內亞北岸一路向西進行菲律賓戰役。

而另一方面,日軍在瓜島爭奪戰中將海軍航空兵的有生力量消耗殆盡,在接下來的作戰中無力提供充足的空中掩護,導致太平洋諸島被逐個攻克、島上守軍也大多全體「玉碎」。

參見

注釋

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads