热门问题

时间线

聊天

视角

色譜學史

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

色譜法的歷史起源於19 世紀中葉,至今仍在發展。

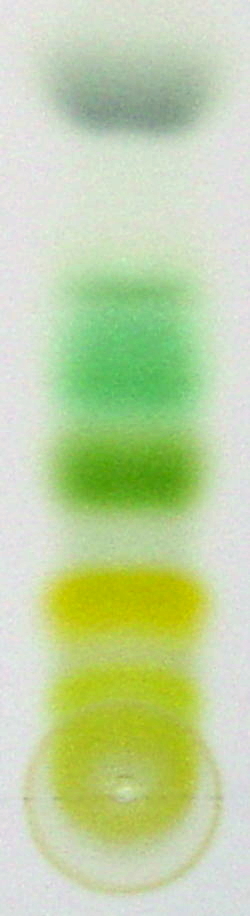

色譜法,字面意思是「顏色書寫」[1],在 20 世紀的第一個十年中被使用並命名,主要用於分離植物色素,例如葉綠素(綠色)和類胡蘿蔔素(橙色和黃色) 。

1930 年代和1940 年代開發的新型色譜法使該技術可用於廣泛的分離過程和化學分析任務,特別是在生物化學領域。

史前史

色譜法的最早使用是將混合物通過惰性材料,根據吸附差異來分離溶液成分,有時歸功於德國化學家弗里德利布·費迪南德·龍格,他在1855年描述了使用紙張來分析染料。

弗里德利布·費迪南德·龍格將不同無機化學物質的斑點滴到已經浸有另一種化學物質的濾紙圓上,不同化學物質之間的反應產生了獨特的顏色圖案[2]。

1860 年代,克里斯提安·弗里德里希·尚班和他的學生弗里德里希·構培召德( Friedrich Goppelsroeder )首次嘗試研究不同物質通過濾紙的不同速率[4][5][6]。

尚班認為毛細管作用是造成這種運動的原因,他將這種技術稱為毛細管分析技術,而 弗里德里希·構培召德在他的職業生涯中大部分時間都在使用毛細管分析來測試各種物質的運動速率。

與現代紙色譜不同,毛細管分析使用被分析物質的儲庫,創建溶液成分的重疊區域,而不是單獨的點或帶[7][8]。毛細管分析的工作一直持續到 20 世紀,但技術上並沒有太多發展。

相對於構培召德方法的第一個重大進步來自拉斐爾·愛德華·李澤剛的工作:1927 年,他將濾紙條放入密閉容器中,其中空氣被溶劑飽和;1943 年,他開始使用吸附在濾紙上的離散樣品點,將其浸入濾紙中。 純溶劑實現分離[9][10][11]。

這種方法與現代紙色譜法本質上相同,是在阿徹·馬丁及其合作者的獨立且更具影響力的工作之前發表的,該工作開創了紙色譜法的廣泛使用[12]。

1897 年,當時在美國地質調查局任職的美國化學家大衛·塔爾博特·戴 (1859-1915) 觀察到,原油在向上滲透細碎的粘土或石灰石時會產生色帶[13]。1900年,他在巴黎舉行的第一屆國際石油大會上報告了他的發現,引起了轟動[14][15]。

茨維特的柱色譜

第一個真正的色譜法通常歸功於俄羅斯-義大利植物學家米哈伊爾·茨維特(Mikhail Tsvet)。

茨維特將他對濾紙萃取的觀察結果應用於 1890 年代開發的用於分離石油成分的柱分餾新方法。 他使用含有碳酸鈣的液體吸附柱來分離黃色、橙色和綠色植物色素,今天分別稱為葉黃素、胡蘿蔔素和葉綠素。

1901 年 12 月 30 日,在聖彼得堡舉行的第 11 屆自然學家和醫生大會 (XI съезд естествоиспытателей и врачей) 上介紹了該方法,1903 年,發表在《華沙博物學家協會會刊》的生物學部分。

1906 年,茨維特在德國《植物學雜誌》上發表的兩篇關於葉綠素的論文中首次使用了色譜一詞。

1907 年,茨維特向德國植物學會展示了他的色譜儀。 茨維特的姓氏「Цвет」在俄語中的意思是「顏色」 。

在 1903 年的一次演講(1905 年發表)中,茨維特還描述了在植物色素實驗中使用濾紙來模擬植物纖維的特性——這是紙色譜法的前身。

茨維特發現他可以用非極性溶劑從葉子中提取一些色素(如橙色胡蘿蔔素和黃色葉黃素),但其他色素(如葉綠素)則需要極性溶劑。

茨維特推斷葉綠素通過吸附作用被固定在植物組織上,並且需要極性更強的溶劑來克服吸附作用。

為了測試這一點,茨維特將溶解的顏料塗在濾紙上,讓溶劑蒸發,然後使用不同的溶劑,看看哪種溶劑可以從濾紙上提取顏料。 茨維特發現了與葉子提取相同的模式:可以使用非極性溶劑從濾紙中提取胡蘿蔔素,但葉綠素需要極性溶劑[16]。

Remove ads

馬丁和辛格的分配色譜法

在茨維特的工作之後,色譜學研究方法變化不大。

直到 20 世紀中葉出現大量色譜新技術。這尤其要歸功於阿徹·約翰·波特·馬丁 (Archer John Porter Martin) 和理察·勞倫斯·米林頓·辛格 (Richard Laurence Millington Synge) 的工作。

通過「色譜法和逆流溶劑萃取這兩種技術的結合」[18],馬丁和辛格開發了分配色譜法來分離化學品,兩種液體溶劑之間的分配係數僅存在微小差異[19]。

阿徹·約翰·波特·馬丁此前一直從事維生素化學工作(包括嘗試純化維生素 E),於 1938 年開始與理察·勞倫斯·米林頓·辛格 合作,將他在設備設計方面的經驗帶到理察·勞倫斯·米林頓·辛格的胺基酸分離項目中。

在使用複雜的逆流萃取機和液體沿相反方向移動的液-液色譜方法進行實驗失敗後[20],馬丁想到了在柱中使用矽膠來保持水靜止,同時有機溶劑流過柱的想法。

阿徹·約翰·波特·馬丁和理察·勞倫斯·米林頓·辛格通過添加甲基紅分離柱中標記的胺基酸,證明了該方法的潛力[21]。

在 1941 年開始的一系列出版物中,他們描述了越來越強大的分離胺基酸和其他有機化學品的方法[22]。

為了尋求更好、更簡單的方法來鑑定肽的胺基酸成分,阿徹·約翰·波特·馬丁和理察·勞倫斯·米林頓·辛格也轉向了其他色譜介質。

1943 年的一篇簡短摘要和 1944 年的一篇詳細文章描述了使用濾紙作為固定相對胺基酸進行色譜分析:紙色譜法[23]。

到 1947 年,阿徹·約翰·波特·馬丁、理察·勞倫斯·米林頓·辛格和他們的合作者已經應用這種方法(以及 Fred Sanger 的用於識別 N 末端殘基的試劑)來確定短桿菌肽 S 的五肽序列。

Remove ads

色譜法的進階

阿徹·約翰·波特·馬丁與安東尼·詹姆斯 (Anthony T. James) 合作,從 1949 年開始繼續開發氣相色譜法[25](馬丁和辛格在 1941 年具有里程碑意義的論文中預測了其原理)。

1952 年,阿徹·約翰·波特·馬丁在諾貝爾獎演講時, 宣布通過氣相色譜法成功分離多種天然化合物,並因其早期的色譜工作而獲得化學獎(與理察·勞倫斯·米林頓·辛格分享)。 此前,艾莉卡·克雷默(Erika Cremer)於1944年奠定了氣相色譜的理論基礎。

奧地利化學家Fritz Prior在Erika Cremer的指導下於1947年建造了第一台氣相色譜儀原型[26],並於1947年實現了氧氣和二氧化碳的分離,這是他的博士學位研究[27]。

氣相色譜法用於分離有機化合物的簡便性和效率促進了該方法的快速採用,以及用於分析輸出的新檢測方法的快速發展。

N. H. Ray 在 1954 年描述的熱導檢測器是其他幾種方法的基礎:J. Harley、W. Nel 和 V. Pretorius 在 1958 年描述了火焰離子化檢測器[28],並且 James Lovelock 介紹了那年也是電子捕獲探測器。

阿徹·約翰·波特·馬丁和理察·勞倫斯·米林頓·辛格的工作也為高效液相色譜奠定了基礎,表明小吸附劑顆粒和壓力可以產生快速液相色譜技術。

到20世紀60年代末,這種方法已得到廣泛應用(該方法早在 1960 年就被用於分離胺基酸)[30]。

薄層色譜

薄層色譜的首次發展發生在 20 世紀 40 年代,在引入相對較大的板和相對穩定的吸附劑層材料後,技術在 20 世紀 50 年代迅速發展[31]。

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads