热门问题

时间线

聊天

视角

蕪菁之冬

德意志帝国在1916-17年冬天的饥荒 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

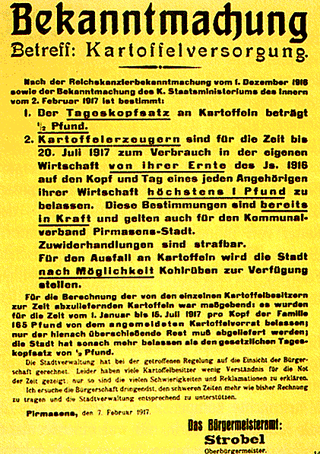

蕪菁之冬(德語:Steckrübenwinter 或 Kohlrübenwinter)又稱飢餓之冬(Hungerwinter),是指第一次世界大戰期間德意志帝國在1916年-17年冬天的饑荒,其由戰時經濟問題及英國在北海的海上封鎖引發。

概述

戰爭爆發之前,德意志帝國大約進口了三分之一的食品,當時是全球最大的農產品進口國。[1]

1914年戰爭爆發後,英國對德國發起了貿易禁運,並在海上建立了日趨嚴厲的貿易封鎖,直到1919年才解除。德國也一同失去了從俄羅斯的進口。1917年1月,美國通過中立國停止了與德國的秘密貿易。

造成食物匱乏的一個更重要的原因是過度的官僚主義和價格與分配政策上適得其反的措施。[2]食物配給及政府管控在德國實行。德國的農業也缺乏勞動力、役畜和肥料,此外還有交通問題。[3][4][5]

黑市只發揮了很小的作用,下鄉囤貨變得更為重要,這一定程度上導致了城鄉居民之間的嚴重矛盾。[6]儘管這些下鄉活動嚴重違反了國家法規,但市政當局也參加了其組織工作。[7]

在此期間,康拉德·阿登納確保了向科隆人民供應諸如用米、大麥、玉米粉或大麥米製成的「科隆麵包」之類的替代食品。這些食物替代品口味不佳,因此科隆人給他取了個綽號「Graupenauer」(洋薏米的德文「Graupen」與阿登納的德文「Adenauer」的結合)。[8]

1916年5月,戰爭食品辦公室(Kriegsernährungsamt)成立,其直接隸屬帝國總理(Reichskanzler)。戰爭食品辦公室負責確保民眾食品供應,並讓所有有關人員參與其中。為了不損害「城堡和平政策」(Burgfriedenspolitik),戰爭食品辦公室採取了嚴厲措施,例如增加了重體力和特重體力勞動者的口糧配給量,並且為避免軍工廠的工人排長隊而直接向軍工廠供應食物,導致其受到了「國有社會主義」的指責。[9]土豆也被禁止用作飼料。當局與生產者藏匿物資儲備作對抗。[3]儘管作出了這些努力,戰爭食品辦公室仍未能防止饑荒。

由於穀物在早期定量配給、肉類和香腸產品幾近全無,土豆的消費量在1916年初上升至戰前水平的兩倍半。1916年的多雨之秋導致了一場馬鈴薯晚疫病,致使馬鈴薯收成減少至上年的一半。[10] 就食品上而言,德國已於1916年輸掉了戰爭。[11]蕪菁甘藍,一種根莖類蔬菜,成為大部分民眾最重要的食物。他們以蕪菁甘藍製成的湯、砂鍋、切排、布丁、果醬和麵包為食。[12][13]蕪菁甘藍綽號「興登堡塊莖」(Hindenburg-Knolle),以時任德軍總司令保羅·馮·興登堡的名字稱之[14]。1916年12月4日,戰爭營養辦公室下令沒收所有蕪菁甘藍以確保人民的營養。 [15]

1916年-1917年冬季,一場意外的寒流來襲。此外,由於缺少煤炭,公寓裡幾乎沒有暖氣。部分民眾的飲食是由粥廠供給的。

1917年春天,德國民眾的糧食供應降至最低點。秋季收成略有好轉。[16]但是,產量已降至正常情況下的一半。同時,分配食物的熱量平均僅為1,000大卡。[3]災難性的糧食危機引發了1917年4月開始的罷工浪潮,嚴重影響了德國的軍備工業。[17][18]

1914年-1918年間,由於營養不良,德國約有80萬人喪生。[19]由於個人衛生方面的供應有限,每人每月允許僅允許使用50克肥皂,而該肥皂最多只包含20%的脂肪,且含有諸如粘土和皂石之類的填充劑,並且只能憑肥皂票獲得,因此這加劇了衛生上的不足。[20]從1918年春季開始,西班牙爆發了三波流感,其中的第二波(1918年秋)和第三波(1919年)奪去了許多德國人的生命。

Remove ads

參考文獻

書目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads