热门问题

时间线

聊天

视角

菲律賓自治邦

菲律宾历史政权 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

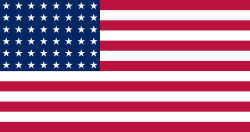

菲律賓自治邦[4][5][6](英語:Commonwealth of the Philippines),又稱菲律賓自由邦[7]、菲律賓自治國[8]、菲律賓自治政府[9]、菲律賓共和國[10]等,是一個已不存在的自由邦。成立於1935年。在此之前為美屬菲律賓(1898年—1935年),曾是美國的一個未合併領土;直至1946年菲律賓共和國成立為止。菲律賓邦被規劃為邁向完全獨立前的過渡政府,它的外交事務仍然由美國管理。

Remove ads

名稱

菲律賓自由邦也被稱為「菲律賓聯邦」,或簡稱為「菲聯邦」。它的西班牙語正式名稱是菲聯邦兩種官方語言中的另一種語言,是菲律賓聯邦([fili'pinas])。1935年憲法在其條款中使用「菲律賓」作為該國的簡稱,並僅使用「菲律賓群島」來指代1935年之前的地位和機構。1937年,他加祿語被宣布為菲律賓國家語言的基礎,兩年後生效。翻譯成他加祿語的正式名稱:Kómonwélt ng Pilipinas。

歷史

1935年之前的美國領土管理或島嶼政府由美國總統任命的總督領導。1932年12月,美國國會通過了《海爾-霍斯-卡汀法案》(Hare–Hawes–Cutting Act),預計將是給予菲律賓人獨立。 該法律規定包括為美國保留幾個軍事和海軍基地,以及對菲律賓出口徵收關稅和配額。當他獲得可能的簽名時,赫伯特·胡佛總統否決了《海爾-霍斯-卡汀法案》,但美國國會在1933年否決了胡佛的否決權,儘管胡佛反對,還是通過了該法案。然而該法案遭到了當時的菲律賓參議院議長的反對。

這導致了《泰丁斯-麥克達菲法案》或《菲律賓獨立法案》的建立和通過,該法案允許菲律賓聯邦的成立,為期十年的和平過渡到完全獨立—其日期是菲聯邦成立十周年後的7月4日。1934年7月30日在馬尼拉召開了制憲會議,1935年2月8日,大會以177票對1票批准了1935年菲律賓聯邦憲法。憲法由富蘭克林·D羅斯福總統批准。羅斯福於1935年3月25日批准,並於1935年5月14日通過全民投票批准。 1935年9月16日,舉行了總統選舉。候選人包括前總統埃米利奧·阿奎納多、菲律賓獨立教會

菲聯邦政府於1935年11月15日上午在馬尼拉立法大樓的台階上舉行了儀式。大約30萬人參加了這次活動。

Remove ads

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads