热门问题

时间线

聊天

视角

藏文

藏語等語言之書寫系統 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

藏文(藏語:བོད་ཡིག་,威利轉寫:bod yig,藏語拼音:Pöyig)是藏語、宗喀語、錫金語、普米語等語言的文字系統,基本上是一種元音附標文字,它根據古典藏語語音而建立,共三十個字母。目前通用的藏文羅馬化方案為威利轉寫方案。除此之外,還有藏語拼音、《藏文拼音教材(拉薩音)》拼音方案、及THL拼音等羅馬化方案。

藏文是吐蕃時代公元7世紀由國王松贊干布派遣藏族語言學家吞彌·桑布扎到北印度學習梵文[1],回國後參照蘭札文創製的。

藏文雖是為書寫藏語而創製,但也和很多其它婆羅米系文字一樣,能用於書寫梵語。另外,在漢藏語系諸語中,藏文的歷史長度、文獻豐富程度都僅次於漢文。不過,這大量的文獻中,絕大多數皆系佛教典籍,世俗文獻不算太多。

Remove ads

藏文書寫方法

藏文每個音節有一個基字,確定該音節的中心輔音,基字上方或下方可以加元音附標表示不同的元音。基字上方有時有一個上加字,下方有時有一到兩個下加字,前邊有時有一個前加字,表示該音節的聲母是複輔音。複輔音的連接順序依次為前加字、上加字、基字、下加字。基字後邊有時有一到兩個後加字,表示該音節有一到兩個輔音韻尾。

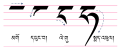

以下為藏文書寫的範例之一:

上面的藏文有一個音節「བསྒྲོནད」(威利轉寫:bsgrond),由前加字ba、上加字sa,基字ga,下加字ra,元音o、第一後加字na、第二後加字da構成。bsgrond是7世紀的藏語語音,隨著現在拉薩音裏複輔音以及部分韻尾的消失和聲調的出現,該詞已轉變讀成/ʈʂø̃˩˨/(藏語拼音:zhön,藏文拉薩音拼音:zhoenv)。

- 前加字只能是 ག /g/、 ད /d/、 བ /b/、 མ /m/、 འ /ɦ/。

- 上加字只能是 ཪ /r/、 ལ /l/、 ས /s/。

- 下加字只能是 ◌ྲ /r/、 ◌ /j/、 ◌ྭ /w/、 ◌ླ /l/ 和用於音譯梵文裏送氣濁輔音的送氣符號 ◌ྷ,有一個複輔音 གྲྭ /grwa/ 有兩個下加字 ◌ྲ /r/ 和 ◌ྭ /w/。

- 第一後加字只可能是 ཪ /r/、 ག /g/、 བ /b/、 མ /m/、 འ /ɦ/、 ང /ŋ/、 ས /s/、 ད /d/、 ན /n/、 ལ /l/。

- 第二後加字只可能是 ས /s/ 和 ད /d/,在現代藏語裏不再發音,ད /d/ 在現代藏語中已經不用。

另外,以下是藏文帶頭字(དབུ་ཅན་)和無頭字(དབུ་མེད་)兩種字型和國際拉丁文轉寫的列表:

Remove ads

藏文的子音(གསལ་བྱེད་)除了第5行第4列的 ཝ (wa) 以外,字母表由最上方開始到第5行為止,在縱橫兩個方向的順序安排上具有語音學的意義。字典的排列順序即是由左而右、由上到下。

單音節的聲調有高平調與低平調(略為上升)兩種。必須注意以下兩點:

- 第4列(正確地來說應該是鼻音與接近音)的基字有前加字或上加字時,聲調將從低平調(或低升調)轉為高平調。(請參考下面的章節)

- 高平調與低平調有-ག(g)、-གས(gs)、-ད(d)、-བ(b)、-བས(bs)、-ངས(ngs)、-མས(ms)、-ས(s) 等後加字或再後加字時,聲調會往下降,形成高降調與低升降調。

另外,母音開頭的字使用最後的無音價字母ཨ來表示。

Remove ads

由於基字本身帶有母音[a],因此需要其他四個母音符號(དབྱངས་)來書寫其他母音。另外,a [a]、o [o]、u [u]三個母音後面遇到舌尖音的後加字-ད(d)、-ན(n)、-ལ(l)、-ས(s)時,發音會變成 ä [ɛ]、ü [y]、ö [ø]。

- 前加字:ག་ད་བ་མ་འ།

- 上加字:ར་ལ་ས།

- 下加字:ཡ་ར་ལ་ཝ།

- 第一後加字:ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ་ར་ལ་ས།

- 第二後加字:ད་ས།

- 反體字(ལོག་ཡིག་):ཊ་ཋ་ཌ་ཎ་ཥ་ཀྵ།

- 併體字(མཐུག་ཡིག་):གྷ་དྷ་ཌྷ་བྷ་ཛྷ།

藏文字型

經過幾千年的發展,藏文從吞彌桑布札創製開始至今,藏文字型已經發展出近幾十種之多,但是總結起來主要為兩大類,烏金體與烏梅體。[2]

二者的區別在於烏金體有冠體為其顯著的特點,即每個字母最上一筆是橫直的,字母排列時,上端必須在一條直線上,形似平頂帽。而烏梅體則省略了這條橫線,此為兩者最顯著的區別。

在印刷與官方文書方面一般多使用烏金體,因其字型看起來比較大氣故此。而烏梅體則較多的使用於手寫錄入。

藏文字母表

以下圖片以烏金體為例:

-

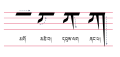

ཀ的筆順

-

ཁ的筆順

-

ག的筆順

-

ང的筆順

-

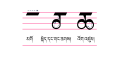

ཅ的筆順

-

ཆ的筆順

-

ཇ的筆順

-

ཉ的筆順

-

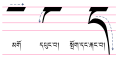

ཏ的筆順

-

ཐ的筆順

-

ད的筆順

-

ན的筆順

-

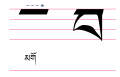

པ的筆順

-

ཕ的筆順(基於པ)

-

བ的筆順

-

མ的筆順

-

ཙ、ཚ、ཛ的筆順(基於ཅ、ཆ、ཇ)

-

ཝ的筆順

-

ཞ的筆順

-

ཟ的筆順

-

འ的筆順

-

ཡ的筆順

-

ར的筆順

-

ལ的筆順

-

ཤ的筆順

-

ས的筆順

-

ཧ的筆順

-

ཨ的筆順

Remove ads

巴爾蒂語有4個擴充的字母用於表示其特有的輔音:

- 目前尚沒有人明確地知道藏文 འ ('a-chung)在創製時的用途和所代表的發音是什麽。藏文中,對於C1VC2和C1C2V類型的音節,如果C1既可為前加字也可為基字,而C2既可為後加字又可為基字,爲了區分C1VC2與C1C2V這兩種不同的音節,就需要在書寫C1C2V時在V的位置填入 འ,此時 འ 似無實在作用,僅作為預留位置使用。根據藏梵對音,འ 是用來標注梵文的長元音的,似乎也表明它沒有實際的發音用途。但在藏文的動詞變位方面,འ 卻是重要的構成現在時的前綴之一。在比較語言學上,它又似與漢語ɦ-前綴相對應。對於 འ 的用途,目前較流行的說法有:

- 認為它代表某種鼻音,用ɴ-表示。

- 認為它代表ɦ-或相近的發音。

- 認為它代表對後繼輔音的「前鼻化」(prenasalisation)。

- 認為它沒有具體對應的發音,或者它有多種不同的用途。

數字

藏文數字與阿拉伯數字一一對應,但寫法不同。

標點符號

- ༄〔段首〕

- ་〔音節結尾〕

- །〔句末〕

- ༎〔段末〕

- ༺〔左括號〕

- ༻〔右括號〕

- ༼〔左大括號〕

- ༽〔右大括號〕

- ༴〔重複符號〕

書寫梵文

- च छ ज झ(ca cha ja jha)轉寫為 ཙ ཚ ཛ ཛྷ(tsa tsha dza dzha)是古往規定,現代轉寫也可用 ཅ ཆ ཇ ཇྷ(ca cha ja jha)。

羅馬化

由於藏語和藏文在文字上不能一致對應,因此藏文的羅馬化,有反應實際文字的羅馬轉寫和反應實際語音的羅馬拼音。

轉寫有國際流行的威利轉寫,美國國會圖書館的USLC轉寫。威利轉寫較USLC轉寫,不用上下標字母。而USLC轉寫在梵文轉寫可以和國際流行的梵文轉寫IAST通用,能準確地標示梵文字母。

拼音有藏語拼音、《藏文拼音教材(拉薩音)》拼音方案、及THL拼音等羅馬化方案。藏語拼音是中華人民共和國官方的藏語羅馬字母拼寫法,主要用於人名、地名的拼寫。

與現代拉薩音的對應

藏語的7世紀複聲母向現代拉薩音單聲母的演變規律:

見藏語#文字及語音。

電腦處理

藏文最初於1991年收入Unicode第1版,使用的區段為U+1000–U+104F。然而1993年Unicode 1.1版當中,這一區段被移除(後來在Unicode 3.0用於緬甸文)。1996年7月Unicode 2.0釋出後恢復對其支援。

藏文字母使用的區段為U+0F00–U+0FFF。藏文字母區段包括有文字、數字及多個標點符號及宗教文書上使用的特殊符號。下表詳列區段內的所有文字(你的瀏覽器需要支援藏文字母顯示):

| 藏文 Tibetan[1][2][3] Unicode Consortium 官方碼表(PDF) | ||||||||||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |

| U+0F0x | ༀ | ༁ | ༂ | ༃ | ༄ | ༅ | ༆ | ༇ | ༈ | ༉ | ༊ | ་ | ༌ NB |

། | ༎ | ༏ |

| U+0F1x | ༐ | ༑ | ༒ | ༓ | ༔ | ༕ | ༖ | ༗ | ༘ | ༙ | ༚ | ༛ | ༜ | ༝ | ༞ | ༟ |

| U+0F2x | ༠ | ༡ | ༢ | ༣ | ༤ | ༥ | ༦ | ༧ | ༨ | ༩ | ༪ | ༫ | ༬ | ༭ | ༮ | ༯ |

| U+0F3x | ༰ | ༱ | ༲ | ༳ | ༴ | ༵ | ༶ | ༷ | ༸ | ༹ | ༺ | ༻ | ༼ | ༽ | ༾ | ༿ |

| U+0F4x | ཀ | ཁ | ག | གྷ | ང | ཅ | ཆ | ཇ | ཉ | ཊ | ཋ | ཌ | ཌྷ | ཎ | ཏ | |

| U+0F5x | ཐ | ད | དྷ | ན | པ | ཕ | བ | བྷ | མ | ཙ | ཚ | ཛ | ཛྷ | ཝ | ཞ | ཟ |

| U+0F6x | འ | ཡ | ར | ལ | ཤ | ཥ | ས | ཧ | ཨ | ཀྵ | ཪ | ཫ | ཬ | |||

| U+0F7x | ཱ | ི | ཱི | ུ | ཱུ | ྲྀ | ཷ | ླྀ | ཹ | ེ | ཻ | ོ | ཽ | ཾ | ཿ | |

| U+0F8x | ྀ | ཱྀ | ྂ | ྃ | ྄ | ྅ | ྆ | ྇ | ྈ | ྉ | ྊ | ྋ | ྌ | ྍ | ྎ | ྏ |

| U+0F9x | ྐ | ྑ | ྒ | ྒྷ | ྔ | ྕ | ྖ | ྗ | ྙ | ྚ | ྛ | ྜ | ྜྷ | ྞ | ྟ | |

| U+0FAx | ྠ | ྡ | ྡྷ | ྣ | ྤ | ྥ | ྦ | ྦྷ | ྨ | ྩ | ྪ | ྫ | ྫྷ | ྭ | ྮ | ྯ |

| U+0FBx | ྰ | ྱ | ྲ | ླ | ྴ | ྵ | ྶ | ྷ | ྸ | ྐྵ | ྺ | ྻ | ྼ | ྾ | ྿ | |

| U+0FCx | ࿀ | ࿁ | ࿂ | ࿃ | ࿄ | ࿅ | ࿆ | ࿇ | ࿈ | ࿉ | ࿊ | ࿋ | ࿌ | ࿎ | ࿏ | |

| U+0FDx | ࿐ | ࿑ | ࿒ | ࿓ | ࿔ | ࿕ | ࿖ | ࿗ | ࿘ | ࿙ | ࿚ | |||||

| U+0FEx | ||||||||||||||||

| U+0FFx | ||||||||||||||||

| 注釋 | ||||||||||||||||

藏文字母在統一碼(Unicode)的編碼空間由 0F40 至 0F69。茲表列如下:

1997年9月2日,中華人民共和國國家技術監督局發布了《中華人民共和國國家標準GB 16959—1997 資訊科技 資訊交換用藏文編碼字元集 基本集》(以下簡稱「《基本集》」),於1998年1月1日起實施。該標準由中華人民共和國電子工業部提出,全國資訊科技標準化技術委員會歸口,起草單位為西藏自治區藏語文工作指導委員會辦公室、西藏大學、西藏自治區技術監督局、西北民族學院、青海師範大學。[3]該標準是中華人民共和國第一個少數民族語言文字的資訊處理用國際標準,也是中華人民共和國現行全部藏文資訊處理用國家標準。[4]

《基本集》收錄的藏文字母,可組成任意藏文詞句,包括藏文古籍的文字。1997年《基本集》剛剛發布時,因技術局限,藏文字母的上下疊加構造無法方便處理,難以實現藏文的動態組合,故後來西藏大學藏文資訊科技研究中心陸續制定6項藏文資訊處理交換標準國家標準。2007年,共有8個國際標準及國家標準獲得中華人民共和國教育部批准。經過上述完善,《基本集》已成為如今國際普遍應用的標準,微軟、蘋果等國際軟體企業開發藏文產品時,均依照該標準,如微軟從Windows7系統開始便依照該標準支援了藏文字母的上下疊加構造。[4][5]

1984年,西北民族大學教授、中國民族資訊科技研究院院長於洪志主持開發了「藏文資訊處理系統」、「藏文輸入系統」、「藏文作業系統」等。[6]

現有的藏文資訊處理中的鍵盤均是依據西藏大學藏文資訊科技研究中心確定的,包括微軟2007年推出的Windows Vista作業系統(Operating System,OS)中藏文輸入系統也對此基本遵循。過去,包括1998年實施的《基本集》在內,藏文的上下疊加構造無法方便實現;但在西藏大學藏文資訊科技研究中心推出的藏文資訊處理用國家標準實現了藏文的上下疊加構造之後,藏文的橫向組合與縱向疊加已經全部實現。[5]

1998年實施《基本集》後,西北民族學院電腦教師和藏文教師用一年多完成了「藏漢雙語資訊處理系統」,包括藏文構件集編碼、字型、格薩爾資訊系統、藏文歷算軟體、藏藥檢索、藏醫自動診斷、藏文字頻統計、藏文辦公自動化、藏文資料統計等9個子系統。[6]

2007年11月,甘肅省推出藏文多媒體簡訊手機報,成為中國第一份藏文多媒體簡訊手機報。[6]在1998年實施的《基本集》的基礎上,西南民族大學民族文字資訊處理研究所組成手寫藏文手機輸入法和藏文字庫的課題組,建立24點陣的藏文點陣字庫,翻譯5000多條手寫藏文手機術語。2009年,西南民族大學與北京網道信通科技發展有限公司共同研製的世界上第一款手寫藏文手機正式推出,包括GSM手機和CDMA手機兩種。[7]2012年6月,中國電信西藏公司藏文版手機上市,受到西藏自治區藏族民眾特別是藏傳佛教僧眾及農牧民的歡迎。[8]

西藏大學藏文資訊科技研究中心的主要研究方向是藏文資訊科技基礎理論和應用,重點研發了藏文字元編碼、輸入法、字庫(符合國際標準的最大藏文字庫,支援梵音藏文相互轉寫,支援微軟及Linux作業系統)、作業系統(2008年與中國科學院共同研發了藏文版的紅旗作業系統,為世界第一款從底層編碼的藏文作業系統)、上網軟體、辦公軟體、文字辨識(藏文OCR文字辨識系統);此外還包括:藏語自然語言處理、藏文模式辨識、藏文資訊安全、藏文數位媒體技術與工程、藏文嵌入式。該中心研製的新一代藏文軟體已應用到西藏自治區第二代身分證製作中。拉薩市公交車語音報站系統即該中心研製的藏文嵌入式的應用。該中心還將建設一個大規模藏語語料庫,以推出基於安卓作業系統的藏文智慧型手機,並能支援藏文的手寫及語音輸入技術。[4]

參考文獻

參閲

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads