热门问题

时间线

聊天

视角

赫斯珀里亚纪

火星歷史的時代 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

西方紀(Hesperian)是火星的一個地質系統和地質年代,其特徵為大規模的火山活動和災難性洪泛,在火星表面蝕刻出巨大的溢出河道。西方也是火星歷史的中間和過渡時期。在此期間,火星從諾亞紀溫暖、濕潤的世界變成了今天所看到的乾燥、寒冷且多塵的星球[1]。西方時期的絕對年齡尚不清楚,該時期可能起始於後期重轟炸期結束之後[2],約對應於37億年前月球晚雨海世初期[3][4],而它的結束期則更不確定,可能在32億到20億年前之間[5],常引用30億年前,西方紀與地球早期太古宙大致重合[2]。

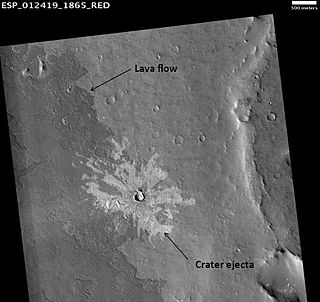

隨著諾亞紀末期重大撞擊的減少,火山活動成為火星上主要的地質作用過程,產生了廣袤的洪流玄武岩平原和寬廣的火山構造(高原火山口)[6] 。到西方時代,火星上包括奧林帕斯山在內的所有大型盾狀火山都已開始形成[7],火山釋氣向大氣層排放了大量的二氧化硫(SO2)和硫化氫(H2S),導致風化類型從占主導的頁矽酸鹽(粘土)轉變為硫酸鹽礦物[8]。液態水在與二氧化硫和硫化氫作用形成硫酸後變得更本土化,且酸性更強[9][10]。

到晚西方世開始,大氣層可能已變薄到目前的密度[10]。隨著行星的冷卻,儲存在上地殼(粗表岩屑)中的地下水開始凍結,形成一層厚厚的冰凍層,覆蓋在更深的液態水區域之上[11]。隨後的火山或構造活動偶爾會打破冰凍層,將大量深層地下水釋放到地表,沖刷出巨大的溢出河道。這些水大部分流入到北半球,可能在那裡匯集起來,形成巨大的臨時湖泊或冰封的海洋。

Remove ads

描述和名稱來源

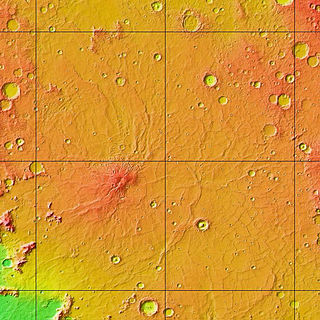

「西方」系和「西方」紀以赫斯珀利亞高原之名命名,這是希臘盆地東北部一處中度坑窪的高地區。西方系的典型地貌區位於第勒尼安海區(MC-22)南緯20度、西經245度附近。該地區由連綿起伏的風紋平原構成,分布著大量與月海上相似的皺脊。這些「脊狀平原」被解釋為從裂縫中噴發的玄武質熔岩流(洪流玄武岩)[12];大型撞擊坑密度適中,每百萬公里2約有125-200座直徑大於5公里的撞擊坑[3][13],西方時代的脊狀平原覆蓋了大約30%的火星表面[2],它們在赫斯珀利亞高原、大瑟提斯高原、盧娜高原、馬萊阿高原以及塔爾西斯南部的敘利亞-太陽-西奈高原最為突出[14][15]。

西方年代和地層

火星的時間週期是基於探測器圖像對地表單元的地質測繪[12][16]而劃分。地表單元是一種具有獨特質地、色澤、反照率和光譜特性的地形,或一組與其他地表單元相區別的地表形態,且範圍大到足以顯示在地圖上[17]。製圖員使用20世紀60年代早期開創的地層學方法對月球進行了攝影地質研究[18]。儘管基於表面特徵,但表面單元不是地表本身或地形組,它是一種「推斷」的地質單元(如組),表示地表下片狀、楔狀或板狀岩體[19][20]。地表單元可以是撞擊坑噴出沉積物、熔岩流或任何可在三維空間中表示為一層由上下相鄰單元限定的離散地層(如右圖所示)。利用疊加(如左圖所示)、橫切關係和撞擊坑密度與年齡關係等原理,地質學家可將這些單元按最古老到最年輕的相對年齡順序進行排序。相似年齡的單位在全球範圍內被劃分為更大的時間地層(年代地層)單位,稱為系。對於火星,定義了三種系:諾亞系、西方系和亞馬遜系,位於(早於)諾亞系之下的地質單元(更古老)被非正式地指定為前諾亞系[21]。相當於西方系的地質時間(地質年代)是西方紀,西方系的岩石或地表單元形成或沉積於西方紀期間。

Remove ads

「系」和「 紀」在正式地層命名法中是不可互換的,儘管它們在流行讀物中經常被混淆。系是一種理想化的地層柱,它基於某一典型區域(典型剖面)的物理岩石記錄,這一記錄與全球許多不同位置的岩石剖面相關聯[23]。一種系與上下相鄰的邊界地層有明顯不同的特徵(在地球上,通常是標準化石),表明主要動物群或環境條件發生了顯著(通常為突發性的)改變(參見白堊紀-古近紀邊界示例)。

在任何地方,給定地層系中的岩石剖面都容易包含空隙(不一致),就像書中的缺頁。在某些地方,由於未產生沉積或後來的侵蝕,該系中的岩石完全缺失。例如,美國中東部內陸大部分地區都不存在白堊紀系的岩石,但是,那裡肯定仍經歷過白堊紀時期。因此,地質時期代表形成該地層系的沉積時段,且包含所有空隙中存在的未知時長[23]。時期以年為單位,由放射性定年確定。在火星上,除了來源於地層背景未知的火星隕石外,無法獲得放射性年齡。相反,火星上的絕對年齡是由撞擊坑密度決定的,這在很大程度上取決於隨時間變化的隕石坑形成模型[24]。因此,火星各時期準確的開始和結束時間都無法確定,尤其是西方/亞馬遜邊界,其誤差可能達到2或3倍[4][21]。

西方系的下邊界被定義為以西方平原為代表,覆蓋了火星三分之一表面的脊狀平原基底[3]。在西方平原東部,脊狀平原覆蓋在早期至中期諾亞世時代坑窪的高原材料上(左圖)[15];西方系的上邊界則更為複雜,根據越來越詳細的地質測繪資料,已被多次重新定義[3][12][25]。目前,西方系與更年輕的亞馬遜系地層邊界被定義為北方大平原地層的基底[26](右圖)。北方大平原是一片遼闊的低洼平原,覆蓋了火星北半球的大部分地區,它被普遍詮釋為是由源自晚西方世溢出河道重新改動過的沉積物和可能是覆蓋在北方低地盆地上的海洋殘餘物所構成,而對北方大平原地層的另一種解釋是,它由熔岩流所組成[27]。

西方系被劃分為兩個年代地層統:下西方統和上西方統。統是以「參考物」或行星上顯示獨特地質事件位置為基礎的地表單元,可通過撞擊坑年齡和地層所在層位在時間上加以識別。例如,赫斯珀利亞高原就是下西方統的參考位置 [3][28]。兩個西方統對應的地質時間(地質年代)單元為早西方世和晚西方世。請注意,世是紀的細分,兩者在正式地層學中不是同義詞。早西方世/晚西方世的邊界年齡並不確定,根據隕石坑計數,從36億年前到32億年前不等[5],該範圍的平均值顯示在下面的時間線中。

地層術語常常讓地質學家和非地質學家都感到困惑,解決難題的一種方法是通過以下示例:您可以很輕鬆地前往俄亥俄州辛辛那提去參觀奧陶系上奧陶「統」中的岩石露頭,您甚至可以在那裡收集到三葉蟲化石。但是,您無法訪問奧陶「紀」時期的晚奧陶「世」並收集到一隻真正的三葉蟲。

以地球為基礎的正式地層命名方案已成功應用於火星數十年了,但仍有許多缺陷。毫無疑問,隨著越來越多更好的數據可用,該方案將會得到進一步的完善或更新[29]。(請參閱下面的礦物學時間表作為替代方案的示例)。為更全面了解火星地質史和年代學,顯然有必要從已確認的地表單元獲得樣品的輻射地質齡[30]。

Remove ads

西方紀時期的火星

在西方時期,撞擊坑形成速率下降,火山活動和洪水泛濫強烈而廣泛,火星上許多主要的構造特徵就在這一時期形成。龐大的塔爾西斯隆起對地殼施加的重壓,在整個西半球產生了一張巨大的延伸斷裂網(塹溝)和壓縮變形特徵(皺脊)。這些壓力導致在西方期間形成了巨大的水手谷赤道峽谷系統;地表的硫酸風化產生出大量硫酸鹽礦物,這些礦物在蒸發環境中沉澱,隨著行星變得越來越乾旱,硫酸鹽礦物也越益普遍。西方紀也是火星地質記錄中最早出現冰川活動及冰相關作用證據的時期。

正如最初設想的那樣,西方系指的是火星上重轟擊結束後形成的最古老表面[31],因此,西方系是撞擊坑產生速率迅速下降的一段時期,但下降的時間和速度並不確定。月球隕石坑記錄表明,諾亞紀(40億年前)時期,內太陽系的撞擊率比今天高出500倍[32],行星科學家們仍在爭論這些高撞擊率是否代表行星吸積的尾聲或是一段撞擊平靜期後出現的晚期災難性脈衝。儘管如此,在西方紀開始時,撞擊速率可能已下降至目前速率的80倍左右[4],大約7億年後,到西方紀末期,該速率開始類似於今天所見[33]。

備註和參引

參考書目和推薦閱讀

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads