热门问题

时间线

聊天

视角

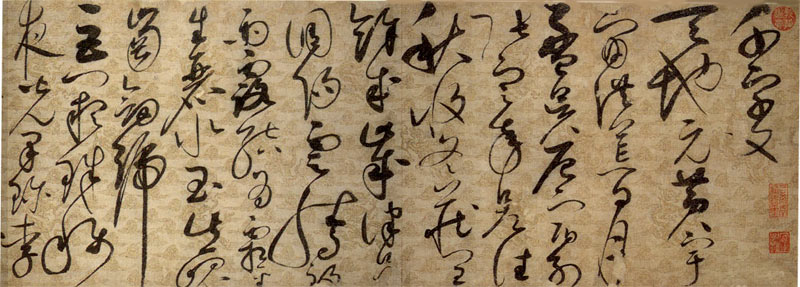

趙佶草書千字文

趙佶書法作品 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

趙佶《草書千字文》卷[1],趙佶是宋徽宗的姓名,傳《草書千字文》書寫於宋徽宗宣和四年(1122年)。此卷高31.5公分,寬1172公分,紙本,以描金雲龍箋書寫,紙長三丈多,無一接縫,文末鈐[註 1]「御書」印一枚,花押「天下一人」[註 2],現由遼寧省博物館收藏[1]。

簡介

《千字文》[2]原名《次韻王羲之書千字》,為南梁朝的周興嗣奉旨編作的一首長韻文,篇文由一千個不重複的漢字組成。史載梁武帝蕭衍集取王羲之寫的一千個字帖,想讓親人作為習練書法的字帖,但覺得這千字的排文雜亂無章,於是命散騎侍郎周興嗣(470年─521年)重新編文,周興嗣竟然在一夜之間將《千字文》[2]編成,滿頭鬢髮皆白。[3][4]由於這篇一夜傑作全文理脈貫通,編組優美,又句句引經,字字用典,加之語體簡明容易誦記,非常適合童齡學習。《千字文》[2]不僅令周興嗣完成了王命,也造就了一部傳頌一千五百多年的啟蒙鉅著,此文是自六朝以來盛行最久的一篇通學字書。同時,也是歷代書法家,爭相揮毫的精典文本。

宋徽宗趙佶 (1082年-1135年),宋神宗第十一子,宋哲宗的弟弟,哲宗無子,病逝後向皇后逐立他為帝,為宋朝第八位皇帝。宋徽宗同時也是中國歷史上最富才藝的皇帝之一,史上著名的大畫家和大書法家,他的藝術造詣極高,自創「瘦金書」字體。他的「亓」花押,可以説是中國歷史上最出名的花押。在位25年,可惜晚年寵信權臣及宦官,導致宋朝滅亡,被俘虜折磨而亡,一位才華絕代的藝術家,最終成了亡國君,後世元朝右丞相脫脫在《宋史》中說:「宋徽宗諸事皆能,獨不能為君耳!」[5]。

趙佶一生不知寫了多少卷的《千字文》[2],流傳至今,僅存兩件:一件為瘦金體,藏於上海博物館;一件為草書,藏於遼寧博物館[1]。此篇《草書千字文》,以狂草寫成,清 孫承澤在《庚子消夏錄》中說:「徽宗千文,書法懷素。」可知徽宗《草書千字文》的學習取法對象為唐朝的懷素,書法史評為:「與懷素相比,委實伯仲難分」。此作是趙佶於宣和壬寅(1122年)四十歲時所書,此卷作品寫的精妙,在全長三丈餘的金箋紙上一氣呵成,幾無敗筆,達到縱心奔放,意度天成,任意馳騁的極致,被譽為「天下一人絕世墨寶」。《中國書畫定級圖典》寫到:「書法學唐人懷素草法,但全出於自運,筆法勁健流暢。因筆劃挺健似瘦筋,故其所作楷書被稱為瘦金書,此卷草書亦有其意。後歸清內府收藏。本幅鈐有清乾隆、嘉慶、宣統內府鑒藏印,於《清河書畫舫》[6]著錄。此卷為趙佶草書的代表作,且全卷書用泥金雲龍箋,長達十一米多而無一接縫,是北宋高度發達的造紙術的實物證明,故定為國寶。」由是,國家文物局的書畫鑒定組專家們,將趙佶《草書千字文》卷[1]定為「國寶一級文物(書畫類)」,列為禁止出國(境)展覽的文物[7][8][9],由此可鑒知歷史對宋徽宗這件《草書千字文》[2]的珍視程度。

Remove ads

歷代評論

藏本

- 遼寧博物館藏藏本[1]

真偽鑒析

中國國家文物局書畫鑒定組專家及楊仁愷、徐邦達等多位近代書畫鑒定家及明清書畫名家,一致推崇遼寧博物館藏宋徽宗趙佶《草書千字文》卷為真跡,但有也專家持不同的看法,如:當代書畫鑒定家王乃棟在「宋徽宗《草書千字文》真偽鑒定與贗品失誤度」[12] 文中提出幾點質疑,整理如下:

- 宋徽宗《草書千字文》卷中書寫不佳的字:

- 頭重腳輕的「萬方」。

- 頭輕腳重的「通」字。

- 左右分家的「張」、「映」字。

- 上下脫節的「巨闕」字。

- 宋徽宗《草書千字文》卷中筆法肥濁拖拉,結體粗軟庸俗的字:

- 「審」、「黎」、「射」、「嵇」等字。

- 宋徽宗《草書千字文》卷中向上連筆運筆拙劣的字:

- 「束」、「帷」、「帝」、「煒」、「市」等字。

- 宋徽宗《草書千字文》卷中不符草書規範的字:

- 如「母」字:非每非母;「紙」字:非姿非紙;「皆」字:非湛非皆;「貌」字:非翰非貌。

以上說明書者不懂運腕用鋒,一位楷書筆法精巧瘦勁的書法家,所寫的草書出現肥俗粗濁的筆劃,令人無法理解。

- 故宮博物院館藏《宋刻宋徽宗草書千字文》拓本(明代流傳):

- 此拓本草書字體的線條較細,粗細差距不大,依稀可見瘦金體風範,比較符合宋徽宗草書的書風。

- 與墨跡進行對比,墨跡本線條粗細與宋刻拓本相差懸殊,細者如絲,粗者如杵,結字聚散亦多失誤,藝術性不佳,墨跡極有可能是依據拓本仿寫。

- 《宋刻宋徽宗草書千字文》拓本因屬當代摹刻,不可能有後人的收藏印章。宋徽宗《草書千字文》據以複製,所以通篇不見宋代以後的古人藏印。

注釋

參考資料

參考書目

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads