热门问题

时间线

聊天

视角

過度消耗

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

過度消耗是指某消耗模式對於資源的使用已超過了所處生態系統的可持續能力。一個長期的過度消耗模式必然導致環境退化和資源基地的最終損失。目前,已開發國家的資源消耗速度是發展中世界的32倍。[1]在微觀經濟學理論框架下,該節點反映出消費者所承擔的邊際成本已超過其獲取的邊際效用。「過度消費」這一概念具有顯著的爭議性,學界尚未形成統一且明確的定義 。[2]當該術語用於描述對環境產生負面影響的自然資源時,其含義與「過度開發」一致。但從更寬泛的經濟學視角來看,「過度消費」涵蓋各類商品與服務,既包括人工製造的產品,也包括無形的服務。例如,過量飲酒會引發酒精中毒,這便是過度消費在生活場景中的體現。[3][4]

當前,全球經濟體系中的多種因素推動著過度消費現象的蔓延,消費主義盛行、計劃性淘汰策略、經濟物質主義觀念,以及其他不可持續的商業模式等,都在其中發揮作用。這一概念與可持續消費理念形成鮮明對照。

界定何為「超量消耗」自然資源存在諸多挑戰,由於判定一個系統的可持續承載能力,需綜合考量眾多變量。系統的總承載容量在區域和全球層面各有不同,這意味著特定區域對某些資源的消耗水平可能高於其他地區——因其資源更為豐富,在該區域的消耗暫未觸及過度消耗的界限。不過,任何地區或生態系統中,長期的過度消耗模式都極有可能導致自然資源銳減,進而引發環境退化。但需注意,上述解釋僅適用於「過度消耗」在環境影響範疇的定義。從經濟學視角來看,當消費者的邊際成本與邊際效用相等時,便達到了關鍵節點。依據戈森效用遞減定律,一旦達到這一臨界點,消費者會意識到,繼續消費或購買額外物品所付出的成本,無法匹配其從中獲取的效用(即商品帶來的愉悅感或滿足感),這種狀態顯然不利於消費者自身的福祉提升 。[5]

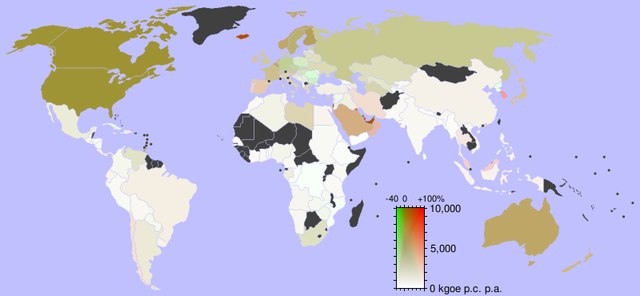

從環境層面來看,過度消費議題常與人口規模、人口增長及人類發展狀況緊密關聯。隨著人口數量增加,人們對更高生活質量的追求促使資源開採需求攀升,進而引發一系列環境惡化問題,諸如氣候變化加劇、生物多樣性銳減等。[6][7][8][9][10]當下,「已開發國家」居民憑藉較高財富水平,其資源消耗速度約為開發中國家居民的32倍 。儘管這些國家的人口僅占全球79億總人口的小部分,卻在資源消耗上占據極大比重。[11]不過,開發中國家正逐步成長為極具潛力的消費市場。隨著經濟快速發展,這些國家民眾的購買力不斷提升。據預測,到2030年,南半球(涵蓋亞洲、美洲和非洲的城市地區)的消費增長預計將占據全球消費增長總量的56% 。[12]這預示著,若當前發展態勢持續,開發中國家在全球消費格局中的占比將顯著上升,而已開發國家的消費增速則可能趨於平穩。在此背景下,聯合國可持續發展目標12「負責任的消費和生產」,成為國際社會應對過度消費問題、推動可持續發展的核心政策指引。該目標緻力於引導全球消費與生產模式的轉型,從而有效緩解過度消費對經濟、社會和環境造成的負面影響。

Remove ads

原因

經濟增長常被視作過度消費的重要誘因,因為持續擴張的經濟體系需要不斷疊加的資源投入以維繫增長態勢。以中國為例,這一現象體現得尤為明顯。自1978年起,中國國內生產總值實現了飛躍式增長,與此同時,能源消耗也攀升至原有水平的6倍。到1983年,中國的資源消費量已超出其自然資源的生態承載能力,顯現出過度消費的特徵。[13]在過去三四十年間,中國的環境污染加劇、土地退化以及不可再生資源加速枯竭,這些問題與亮眼的經濟增長軌跡幾乎同步出現。[14]不過,其他處於快速發展階段的國家是否會重蹈覆轍,呈現相似的資源過度消耗趨勢,目前仍未可知。

世界觀察研究所指出,中國、印度憑藉蓬勃發展的經濟,與美國一同成為影響全球生物圈的三大關鍵力量。[15]《2005年世界狀況》報告顯示,中印兩國快速的經濟增長背後,環境污染問題日益嚴峻。報告強調,地球的生態承載能力有限,難以以可持續的方式,同時滿足中國、印度、日本、歐洲、美國以及世界其他地區的發展訴求。

近年來,全球環境危機日益嚴峻,人類發展與生態保護之間的矛盾愈發凸顯。2019年,一個具有標誌性意義的事件引發廣泛關注:來自150多個國家的11,000名科學家共同簽署了一份氣候危機警告聲明,直指經濟增長是「材料過度開採與生態系統過度開發」的核心驅動力,明確提出必須迅速採取行動加以遏制,才能確保生物圈的長期可持續性。[16][17]幾乎在同一時期,聯合國生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台發布的《生物多樣性和生態系統服務全球評估報告》,同樣傳遞出令人警醒的信息。報告指出,由於人類活動的影響,多達100萬種動植物正面臨滅絕風險。[18]該報告進一步強調,推動全球金融與經濟體系的變革,擺脫現有的有限經濟增長模式,構建全球可持續經濟體系,是實現可持續未來的關鍵所在。[19]這些研究和報告,為我們敲響了警鐘,也促使我們重新審視經濟發展與生態保護的關係。

與此同時,全球化進程加速了資源的過度消耗。在全球產業分工體系下,發展中經濟體逐漸成為富裕國家的製造基地。這種模式實質上造成了污染與資源枯竭問題的「跨境轉移」——已開發國家享受著消費帶來的便利與紅利,而生產環節所引發的生態破壞卻在其他地區不斷累積。[20]

科羅拉多州立大學全球環境可持續發展學院哲學教授菲利普·卡法羅於2022年指出,科學界已達成廣泛共識:人類正站在重大物種滅絕事件的邊緣,而「快速擴張的人類經濟」正是這一危機的核心推手。[21]這一論斷深刻揭示了經濟發展模式與生態危機之間的內在關聯,為全球可持續發展敲響了警鐘。

儘管技術常被視作解決資源問題的關鍵路徑,但頗具悖論意味的是,它有時反而會加劇資源消耗。根據傑文斯悖論,能源效率的提升並不會降低能源需求,反而會促使能源總消耗量上升。[22]以中國為例,儘管在可再生能源領域投入巨大,但受經濟持續擴張影響,整體能源需求依然保持增長態勢,一定程度上削弱了可持續發展帶來的積極效益。[23]在文化層面,經濟增長促使物質主義與消費主義盛行,將消費能力等同於成功標準,進一步刺激了過度消費行為。鋪天蓋地的廣告宣傳、計劃性淘汰的商業策略,以及快速更迭的經濟周期,不斷推動消費升級,使得扭轉不可持續的資源利用模式面臨重重挑戰。[24]

Remove ads

消費主義作為一種社會經濟範式,持續推動人們不斷購置更多的商品與服務。在全球範圍內,人們的消費活動覆蓋了極為廣泛的領域,涉及食品飲料、服裝鞋履、住房、能源、科技產品、交通出行、教育、醫療保健、個人護理,以及金融服務、公共事業等多個方面。從本質上來說,消費主義不僅意味著對非生活必需商品的大量採購,還包含著一種價值體系——這種體系將消費行為置於個人和社會價值評判的重要位置 。一旦生產這些商品與服務所需的資源消耗超出合理限度,便構成了過度消費。[25]

第三世界國家,此處稱為「開發中國家」,具有某些一般特徵,例如人均經濟結構相對較低、農業和畜牧業職業集中、城市化水平高、人口增長率高和教育水平低。[26]儘管開發中國家消費者的社會文化環境各不相同,但他們面臨著類似的經濟問題。社會經濟環境是過渡性的,一端是自給自足的消費者,另一端是具有購買力的城市精英,他們可以享受西方的生活方式。[27]

隨著開發中國家的消費階層快速崛起,這些國家所呈現的發展趨勢尤為引人關注。其中,中國在20世紀70年代後期推行的經濟改革堪稱典型範例。彼時,長期處於經濟孤立狀態的中國開始向外國投資敞開大門。部分觀點認為,這場經濟變革的走向在很大程度上受國外消費經濟模式的影響。[28]也有觀點聚焦於中國本土市場的自主發展進程。[29]無論爭議焦點如何,中國經濟、政治與社會領域向消費主義轉型的現象,已引發各界的高度關切與深入探討。

世界銀行的數據表明,食品、飲料、服裝與鞋類在消費領域始終占據著重要地位,這一情況不受消費者收入水平的制約。[30]截至2015年,從全球範圍來看,美國、日本、德國、中國和法國位列前五大消費市場 。[31]

在剖析消費品過度消費現象時,計劃報廢與感知報廢是兩個不容忽視的關鍵因素。[32]計劃報廢指的是企業在產品設計階段,便將使用壽命設定為較短周期,促使產品在使用一段時間後即被廢棄。而感知報廢則在時尚與科技行業尤為盛行,企業通過頻繁推出新產品、新系列,人為製造產品過時的氛圍,誘導消費者定期更換商品。其中,頻繁迭代的技術產品與時尚系列,本質上便是營銷手段催生的感知報廢;而那些刻意設計為使用一定期限後損壞的商品,則屬於計劃報廢的典型。[33]這種模式形成了惡性循環,消費者往往被迫持續更換產品,由此產生了大量電子廢物等垃圾,給環境帶來沉重負擔。[34]

若要實現社會與環境的可持續發展,必須突破單純追求經濟增長的固有範式。這不僅需要減少超級富裕階層的過度消費行為,更要摒棄僅對消費模式進行「綠色化」改良的表面做法。在實現路徑上,存在兩類不同方向的探索:一方面,可在資本主義體系內推行改革性政策,比如通過稅收機制(尤其是生態稅)實現財富再分配、加大綠色領域投資力度、實施基本收入保障制度以縮短工作時長;另一方面,則可嘗試更為激進的方式,如借鑑去增長理論、生態社會主義或生態無政府主義理念,這類方案往往強調需要突破資本主義制度以及當前的集權國家治理模式 ,從根本上重塑社會經濟秩序。[35][36]

換而言之,財富高度集中賦予了富裕階層影響政策制定的權力,他們傾向於維持以消費為主導的經濟模式,這在無形中阻礙了系統性變革的推進。[37]樂施會與斯德哥爾摩環境研究所(SEI)2020年聯合發布的報告顯示,全球收入前10%的群體所產生的碳排放量,占全球總量的一半以上;而最富有的1%人口,其碳排放量更是底層50%人口總和的兩倍有餘[38]。儘管綠色技術被視為解決環境問題的重要途徑,但傑文斯悖論指出,能源效率的提升往往不會降低總消耗量,反而會導致其增加。[39]由此可見,要扭轉因富裕階層驅動的過度消費局面,需採取針對性措施:對高碳排放活動徵收累進稅,嚴格管控奢侈品生產與消費環節的碳排放,同時推動經濟重心從單純追求GDP增長,轉向可持續發展目標。[40]

Remove ads

效果

過度消費帶來的一個根本性後果,是地球承載能力的顯著下降。不可持續的過度消耗行為,會使資源使用量超出環境的長期承受極限(即生態超調),進而引發資源加速枯竭、環境持續惡化以及生態系統健康狀況急劇下滑。2020年,一支跨國科學家團隊發布的研究明確指出,過度消費已成為可持續發展面臨的最大威脅。該研究強調,若要化解生態危機,必須對現有生活方式進行徹底變革。研究作者之一朱莉婭·斯坦伯格指出:「為抵禦不斷加劇的氣候危機,我們需著力縮小社會不平等差距,同時反思『財富及擁有財富者必然為善』這一根深蒂固的觀念。」這項研究成果在世界經濟論壇網站發布後,論壇主席克勞斯·施瓦布教授隨即呼籲進行「資本主義的大重置」,期望藉此推動經濟模式向更可持續的方向轉型。[41]

2020年,《科學報告》刊載的一項研究發出嚴峻警示:倘若未來數十年間,人類仍維持當前的消費速率,極有可能走向完全或近乎滅絕的命運。該研究指出,相較於全球戰爭、自然災害這類突發性暴力事件,地球資源的緩慢耗竭雖不易即刻引發警覺,實則同樣是危及人類文明存續的致命威脅。為扭轉這一危機,研究呼籲人類社會亟需實現深刻轉型,從以經濟為主導的發展模式邁向「文化社會」。在這一理想社會形態中,生態系統的整體利益將被置於優先地位,儘管這可能與個體短期利益存在衝突,卻從長遠來看契合人類社會的共同福祉 。[42][43]

現代社會中大規模的過度消費行為,正不斷加劇經濟衰退風險與金融體系的不穩定性。[44]關於過度消費與社會結構的關係,學界存在不同觀點:部分學者認為過度消費催生了「超階級」現象,然而也有觀點對此持否定態度,質疑過度消費在加劇階級不平等方面的實際影響。[45]此外,人口增長、社會發展進程以及貧困問題與過度消費之間存在著千絲萬縷的聯繫,它們彼此交織、相互作用,形成極為複雜的關係網絡。[46]正是這種錯綜複雜的關聯,使得準確界定消費行為在經濟不平等中所扮演的角色變得尤為困難。

數據顯示,截至2012年,美國一國的資源消耗量就占據全球總量的30%。若全球人口均以美國的消費速率生活,那麼需要3到5個地球的資源,才能維持這樣的生活模式。當前,全球資源正以驚人的速度消耗,約三分之一的資源已瀕臨枯竭。隨著開發中國家消費市場快速崛起,且這些國家人口在世界總人口中占比極高,未來全球資源消耗總量還將持續攀升。[47]

塞拉俱樂部的戴夫·蒂爾福德指出:「美國人口不足全球的5%,卻消耗了世界三分之一的紙張、四分之一的石油、23%的煤炭、27%的鋁以及19%的銅。」[48]據BBC報道,世界銀行的研究表明,美國人均每年產生16.5噸二氧化碳,而衣索比亞居民人均每年僅產生0.1噸溫室氣體,二者差距懸殊 。[49]這種巨大的資源消耗與碳排放差異,凸顯了全球資源分配與消費模式的不均衡性。

2021年,《保護科學前沿》刊發的一項研究預測,受財富積累與人口增長因素驅動,全球總消費規模在未來一段時間內仍將延續增長態勢,甚至可能長期持續。研究人員指出,在不出現極端且前所未有的人類死亡率激增的情況下,人口數量增長及其引發的過度消費問題難以避免,這一趨勢無論是從倫理層面還是現實角度,都構成嚴峻挑戰。不過研究也表明,通過落實人權政策以降低生育率,並對現有消費模式進行調整優化,或許能夠在一定程度上緩解過度消費帶來的負面效應 。[50]

Remove ads

柳葉刀委員會的報告也得出了類似結論。專家們指出,長久以來,營養不良與肥胖問題常被視作卡路里攝入不足與過剩的兩極表現。但事實上,二者皆源於同一不健康、不公平的食品體系,該體系背後的政治經濟學只聚焦經濟增長,卻對健康損害與公平缺失等負面後果視而不見。這種情況,與氣候變化問題中追逐利潤和權力而忽視危害的本質如出一轍。[51]肥胖問題並非現代獨有,早在古羅馬時期,過度飲食與缺乏勞作引發的肥胖就已成為醫學關注的問題,並隨著歷史發展影響範圍不斷擴大。[52]數據顯示,截至2012年,肥胖導致的死亡率已是飢餓致死率的三倍[53];到2017年,這一數字攀升至每年280萬人[54]。

食品的過度消耗引發了肥胖、代謝疾病等一系列廣泛的健康危機,與之相似,化石燃料的過度使用也給人類健康和生態環境帶來了同樣嚴重的威脅。這兩類過度消費現象,本質上都根源於一種片面追求經濟增長和短期利益,卻忽視長期可持續發展的經濟模式。[55]工業化食品體系的擴張推動肥胖率節節攀升,而對化石燃料(特別是煤炭)的無節制開採與燃燒,則加劇了全球空氣污染、加速了氣候變化進程,極大地提升了公共衛生風險[56]。兩種過度消費問題相互交織,共同敲響了人類社會可持續發展的警鐘。

化石燃料的過度消耗,特別是煤炭的大量使用,對生態環境與人類健康造成了多維度的深刻衝擊。煤炭等化石燃料在燃燒過程中,會釋放出二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOₓ)、顆粒物(PM)以及二氧化碳(CO₂)等多種有害污染物。[57]這些污染物不僅引發酸雨、霧霾等區域性環境災害,更是驅動全球氣候變暖的關鍵因素,同時還嚴重威脅著公眾健康安全。

其中,細顆粒物(PM2.5)作為化石燃料燃燒的主要產物之一,其長期暴露會顯著提升呼吸系統疾病、心血管疾病的患病風險,甚至導致過早死亡。2021年的一項研究指出,因化石燃料燃燒引發的空氣污染,每年在全球範圍內造成超過1000萬人過早離世。[58]燃煤發電廠作為主要污染源,其排放的有毒物質對周邊居民健康形成持續威脅。研究顯示,居住在燃煤電廠周邊的人群,哮喘、肺部疾病等發病率明顯高於其他地區。[59]而在煤炭開採與石油煉化一線,從業者面臨的職業健康風險更為嚴峻。長期接觸粉塵與有害化學物質,使礦工易患黑肺病、矽肺等不可逆的呼吸系統疾病,以及間皮瘤、癌症等惡性病症;此外,作業現場還存在工業火災、爆炸等突發安全隱患 。[60]這些問題共同揭示了化石燃料過度消耗帶來的系統性危害。

在中國,煤炭的大規模使用曾致使空氣污染問題日益嚴峻。儘管如此,過去一段時間內,中國的燃煤發電裝機容量仍呈現快速增長態勢。[61]由此衍生出一系列棘手的公共衛生難題。長期依賴燃煤發電,與民眾呼吸系統疾病高發及過早死亡案例增多存在顯著關聯。為有效應對化石燃料過度消耗給健康帶來的負面影響,亟需多管齊下:加速向清潔能源轉型,構建更綠色低碳的能源體系;推行更為嚴苛的污染物排放監管標準,嚴控污染源頭;同時大力倡導並踐行可持續發展理念,逐步降低經濟社會發展對化石能源的依賴程度。[62]

Remove ads

2010年,國際資源小組發布了首份關於消費與生產影響的全球科學評估報告。該研究揭示,生態系統健康受損、人類健康威脅以及資源枯竭,是其中最為關鍵的影響因素。從生產維度分析,研究指出化石燃料燃燒、農業生產以及漁業活動所產生的影響尤為突出;而從最終消費視角來看,家庭在出行、住房、食品採購及能源使用產品等方面的消費,是導致消費全生命周期影響的主要因素。[63]

此外,依據政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第五次評估報告顯示,若維持現行政策不變,預計到2100年,人類消費量將達到2010年的七倍之多。[64]

足跡

過度消費與生態足跡的概念存在著千絲萬縷的聯繫。生態足跡作為「衡量人類對生物圈資源需求的核算框架」,直觀展現了人類活動對自然資源的索取程度。以中美兩國對比為例,當下中國人均生態足跡約為美國的一半,但由於中國人口規模超美國四倍有餘,一旦中國達到美國的發展水平,據測算,全球消費率或將提升至當前的兩倍。[65]為更全面地剖析國家碳足跡,學界衍生出多種評估指標。其一為碳強度,用於追蹤每單位GDP所產生的二氧化碳排放量。數據顯示,2018年中國碳強度為0.37公斤,美國則為0.25公斤。其二是基於消費的排放指標,該指標突破傳統視角,將碳排放責任追溯至產品消費國,而非單純依據生產國統計。在這一體系下,中國碳排放占比達25%,高於美國的16% 。[66]

隨著全球化進程推進與現代化發展,西方消費文化逐漸滲透至中國、印度等國家,以肉類為主導的飲食結構正逐步取代傳統的植物性飲食模式。目前,全球70多億人口每年消耗的陸生及水生動物數量在166億至2000多億隻之間 。[67][68]2018年《科學》雜誌發表的研究指出,受人口增長與經濟發展帶來的富裕程度提升影響,未來肉類消費量預計將顯著增加,這不僅會導致溫室氣體排放量上升,還會進一步加劇生物多樣性的減少 。[69][70]同年《自然》雜誌的一項研究也表明,若想實現農業可持續性提升90%的目標,減少肉類消費將是關鍵舉措 。[71]

為應對氣候變化,有觀點主張較發達的消費主義國家,作為全球主要碳排放體,應承擔「氣候債務」的償還責任。具體而言,這些國家需深入評估基於地理與政治邊界的合理溫室氣體排放閾值,並實施嚴格的排放限制措施。同時,還應通過金融援助、產業扶持以及環境治理技術輸出等方式,助力受氣候變化影響嚴重的欠已開發國家。[72]

一項於2022年開展的氣候調查數據顯示,56%的受訪者對碳預算制度表示支持,該制度旨在遏制對氣候破壞最嚴重的消費行為;值得注意的是,在30歲以下群體中,這一支持比例高達62% 。[73]

Remove ads

對策

應對過度消費問題,最直接的思路在於減緩資源消耗的速度。然而,從資本主義經濟視角出發,單純削減消費往往會對經濟發展造成衝擊。因此,各國需要探索平衡之道:既要適度控制消費增長,又要為可再生能源、回收技術等新興產業創造發展空間,藉此分散經濟壓力,實現經濟結構的優化升級。也有觀點認為,在特定情境下,消費的合理減少反而能夠為經濟與社會發展帶來積極效益。這些觀點強調,為適應當下及未來發展需求,有必要推動全球經濟模式的根本性變革。圍繞遏制過度消費形成的一系列理念、運動及生活方式選擇,涵蓋了反消費主義、自由意志主義、綠色經濟學、生態經濟學、去增長理論,以及倡導節儉、降檔生活、簡單生活、極簡主義、慢生活等實踐方式,它們共同為可持續發展提供多元路徑。[74][75]

不少觀點認為,這些運動的終極指向是構建穩態經濟,在這一經濟形態下,消費率既能保障人類健康,又能維護生態環境平衡 。[76]

當下,眾多草根運動正積極探索創新路徑以削減商品消費量。以Freecycle網絡為例,該平台匯聚了社區中願意以物易物或用物品交換服務的人群,開創了節儉消費的新模式,實現了交換雙方的互利共贏 。[77]

此外,時代精神運動等研究團體與社會運動,致力於推動全新的社會經濟模式變革。其核心策略包括通過優化結構提升效率、促進協作生產本地化,以及強化資源共享、增加產品模塊化設計、提升可持續性與完善產品設計等,旨在從根源上降低資源消耗 。[78]這些探索還倡導消費者藉助市場影響力,促使企業向更可持續的生產模式轉型,推出更環保的產品。[79]

減緩人口增長是減少消費的另一重要路徑,而提升全球計劃生育服務水平則是關鍵舉措。在開發中國家,超2億女性仍面臨著計劃生育服務獲取不足的困境。[80]此外,增強這些國家的婦女權能,同樣有助於推動家庭規模縮小。

要實現資源消耗的有效降低,根本在於扭轉以自我為中心、過度追求消費的價值取向,轉而樹立親社會價值觀。這種價值觀能夠激發人們主動約束消費行為,助力實現環境可持續發展,進而推動全社會接納並落實旨在控制消費水平的經濟與社會政策。[81]

正念消費倡導個人將消費行為與更宏大的社會、環境目標相結合,以此克制過度占有與重複消費衝動。通過強調消費行為對社會福祉的影響,能夠更好地凸顯消費的可持續性意義,從而有效抑制過度消費現象。[82]

外部參考

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads