热门问题

时间线

聊天

视角

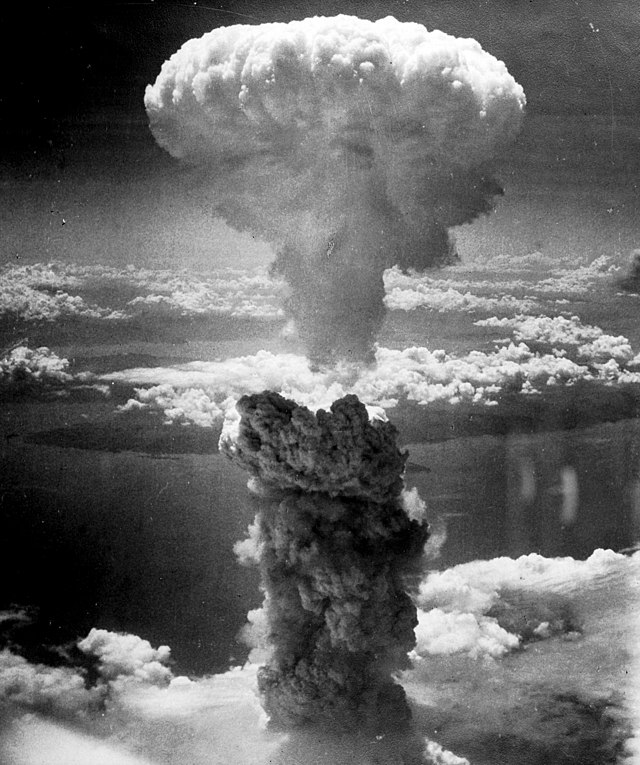

胖子原子彈

轟炸長崎的原子彈代號 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

胖子(英語:Fat Man,又稱英語:Mark III)是美國設計的一種原子彈,曾在歷史上前八次核爆中被使用七次,也是迄今唯一在戰爭中投入實戰的核武器設計之一。

1945年8月9日,一枚「胖子」被投放至日本長崎市上空並引爆,這是人類歷史上唯二在戰爭中使用過的核武器之一,也是威力最大的一枚。該炸彈由查爾斯·斯威尼少校駕駛的B-29超級堡壘轟炸機「博克斯卡號轟炸機」投下,從長崎上空31,000英尺(9,000公尺)高度釋放,並於日本標準時間11時02分在1,800英尺(550公尺)高度爆炸[1],造成了人類史上的第三次核爆。「胖子」之名源自其寬圓的外形。該核彈採用內爆式設計,最初配備實心鈽製核心,後續則改良為更先進的核心結構。

「胖子」首次被引爆是在1945年7月16日於新墨西哥州阿拉莫戈多轟炸與炮擊靶場進行的三位一體核試驗中,當時使用的代號為「裝置」(The Gadget)。該裝置由洛斯阿拉莫斯實驗室的科學家與工程師研製,所用鈽來源於漢福德區。第二次核爆——也是戰爭中首次動用核武器——則是另一款以鈾為設計核心的裝置「小男孩原子彈」。

1946年,兩枚「胖子」在十字路口行動核試驗中於比基尼環礁引爆。1948年的下一系列核試驗砂岩行動中,又有三枚改良核心的「胖子」被引爆。最終,在遊騎兵行動試驗後,「胖子」全面由Mk 4原子彈取代。

Remove ads

早期決策

羅伯特·奧本海默於1942年6月在芝加哥,7月則在加利福尼亞州柏克萊召開會議,與多位工程師和物理學家討論核彈設計問題。他們選擇了一種火炮式分裂武器設計,透過將兩個次臨界質量結合在一起,方式是將「子彈」射入「目標」。[2]理察·托勒曼曾建議採用內爆式核武器,但該提案未受到太大關注。[3]

1942年,鈽彈的可行性受到質疑。英國「合金管工程」專案負責人華萊士·艾克斯於11月14日告訴詹姆斯·布萊恩特·科南特,詹姆斯·查德威克已「得出結論認為,由於雜質問題,鈽可能並非適合作為武器用的可分裂材料」。[4] 康納特隨後諮詢了歐尼斯特·勞倫斯與阿瑟·康普頓,兩人承認各自位於柏克萊和芝加哥的團隊已知曉該問題,但暫時無法提出解決方案。康納特將情況通報給曼哈頓計畫總監美國陸軍准將萊斯利·理察·格羅夫斯,後者隨即召集由勞倫斯、康普頓、奧本海默與麥克米倫組成的特別委員會來檢討此問題。委員會結論認為,若提高純度,所有問題皆可解決。[5]

奧本海默於1943年初重新審視各種方案,並將優先權給予火炮式武器,[3] 但他仍在洛斯阿拉莫斯實驗室之下成立由塞斯·內德梅耶領導的E-5小組,以研究內爆技術作為防範過早爆轟的替代方案。研究發現,內爆式炸彈在每單位可分裂材料所產生的爆炸當量上顯著更高,因為受壓縮的可分裂材料反應更快,因而更加完全。然而,決策層仍決定將主要研究力量投入於鈽火炮式炸彈,因為該專案的不確定性最低,並假設鈾火炮式核彈可以輕易由其改良而來。[6]

Remove ads

命名

火炮式與內爆式設計分別被賦予代號「瘦子」和「胖子」。這些代號由曾師從奧本海默並參與曼哈頓計畫的羅伯特·瑟伯爾創建。他根據設計外形命名:「瘦子」是一種非常修長的裝置,名稱來自達許·漢密特的偵探小說《瘦子》及其電影系列;「胖子」則因為外形圓胖而得名,取自哈米特小說《梟巢喋血戰》中悉尼·格林斯特里特的角色。後來設計的小男孩原子彈鈾火炮式核彈則僅是為了和「瘦子」作對比而得名。[7]

洛斯阿拉莫斯使用的「瘦子」和「胖子」代號後來被美國陸軍航空隊沿用於他們參與的曼哈頓計畫中,該計畫代號為銀盤行動。當時還設計了一個掩護說法,聲稱「銀盤行動」是為了改裝一輛普爾曼車廂,供總統富蘭克林·羅斯福(瘦子)與英國首相溫斯頓·邱吉爾(胖子)在美國秘密巡迴之用。[8] 空軍人員在電話中使用這些代號,以營造他們似乎是在為羅斯福和邱吉爾改裝飛機的假象。[9]

Remove ads

研發

塞斯·內德梅耶捨棄了瑟伯和托爾曼最初的內爆概念(透過組裝多個部件) ,而改為採用一種利用炸藥殼將中空球體內爆的方式。他在該項研究中得到了休·布拉德納、查爾斯·克里奇菲爾德和約翰·斯特雷布的協助。L. T. E. 湯普森於1943年6月被邀請擔任顧問,並與內德邁爾探討該問題。湯普森對於內爆是否能達到足夠對稱性表示懷疑。奧本海默安排內德邁爾與愛德溫·麥克米倫前往國防研究委員會設於美國礦務局位於賓夕法尼亞州普雷斯頓(匹茲堡郊區)的實驗礦場附近之炸藥研究實驗室,並與喬治·基斯佳科夫斯基及其團隊會面。但內德邁爾於7月和8月所做的內爆實驗多半將管狀物變成類似石塊的物體。當時,內德邁爾是唯一相信內爆可行的人,僅靠他的熱忱才使該專案得以繼續。[10]

奧本海默於9月邀請約翰·馮·諾伊曼前往洛斯阿拉莫斯,重新檢視內爆設計。在審閱內德邁爾的研究並與愛德華·泰勒討論後,馮·諾伊曼提出利用成形裝藥方式引爆炸藥來內爆球體。他證明該方式不僅能比火炮式方法更快地組裝可分裂材料,還能因為產生更高的密度而大幅減少所需材料量。[11] 由於泰勒早年曾進行地核的理論研究,對重金屬在高壓下的行為有深刻理解,因此提出了在如此壓力下鈽金屬會被壓縮的構想。[12] 核武器效率更高的前景令奧本海默、泰勒和漢斯·貝特印象深刻,但他們認為仍需炸藥專家參與。於是立刻建議邀請基斯佳科夫斯基,並於10月將他納入計畫擔任顧問。[11]

內爆計畫一直被視為備案,直到1944年4月,埃米利奧·G·塞戈雷及其在洛斯阿拉莫斯的P-5小組對新近由反應爐生產的鈽進行實驗時,才改變了局面。這些鈽來自橡樹嶺的X-10石墨反應爐與漢福德基地的B反應爐,實驗顯示其中含有雜質——鈽-240同位素。該同位素的自發分裂率及放射性遠高於鈽-239。最初測量所依據的迴旋加速器生產同位素中,鈽-240的痕量遠低。反應爐生產的鈽中幾乎無法避免含有鈽-240,這意味著其自發分裂率高到極可能發生過早引爆,導致炸彈在臨界質量形成初期便自我解體,產生所謂的「啞彈」。[13] 要避免過早引爆,需將鈽加速至更高速度,而這樣的設計需使用比現有或計劃中的轟炸機可攜帶的火炮管更長的炮管。因此,唯一能使鈽可用於實戰核彈的方法便是內爆設計。[14]

1944年7月17日,在洛斯阿拉莫斯召開的會議上,與會者一致認定使用鈽的火炮式核彈不可行。曼哈頓計畫中所有火炮式設計工作都轉向小男孩原子彈鈾火炮式核彈設計,而洛斯阿拉莫斯實驗室也重新組織,幾乎所有研究資源都集中於解決「胖子」核彈內爆設計的問題。[14] 使用成形裝藥作為三維炸藥透鏡的想法來自詹姆斯·L·塔克,並由馮·諾伊曼加以發展。[15] 核彈的成功取決於各板塊能否絕對精準地同時向內移動。[16] 為克服多重起爆同步化的難題,路易斯·沃爾特·阿爾瓦雷茲與勞倫斯·H·約翰斯頓發明了電爆橋線起爆器,以取代精度較低的導爆索起爆系統。[15] 此外,羅伯特·克里斯蒂完成的計算顯示,實心次臨界鈽球體可被壓縮至臨界狀態,這大大簡化了工作,因為早期的研究曾嘗試壓縮更為困難的中空球殼。[17] 克里斯蒂的研究成果使這種實心鈽核心武器被稱為「克里斯蒂裝置」。[18]

冶金學家的任務是確定如何將鈽鑄造成球體。當試圖測量鈽的密度時,結果卻不一致,困難由此顯現。起初人們以為是污染造成,但很快確定是因為鈽有多種同素異形體。[19] 室溫下存在的脆性α相在高溫時會轉變為具有延展性的β相,研究焦點後來轉向於在300—450 °C(570—840 °F)範圍內存在、可塑性更佳的δ相。研究發現,將δ相與鋁合金化後可在室溫下穩定存在,但鋁在受到α粒子轟擊時會發射中子,這會加劇過早點火的問題。冶金學家們最終選擇了鈽鎵合金,這種合金不僅能穩定δ相,還能透過熱壓成型。他們發現鑄造成半球比完整球體更容易。核心由兩個半球組成,中間以具有三角形截面的環來保持對準並防止噴流形成。由於鈽容易腐蝕,球體表面最後鍍上了鎳。[20][21]

炸彈的尺寸受到可用運輸飛機的限制,諾曼·福斯特·拉姆齊對各種飛機進行了適用性調查。唯一被認為能夠在不經過重大改裝情況下運載「胖子」的盟軍轟炸機是英國的阿弗羅蘭開斯特與美國的B-29超級堡壘轟炸機。[22][23][24] 英國科學家詹姆斯·查德威克主張使用蘭開斯特,雖然該機航程有限,但其單個炸彈艙更大;當「胖子」取代長達17英尺(5.2公尺)的瘦子時,這個問題便不再嚴重。[25] 當時,B-29是轟炸機技術的巔峰,擁有在最大起飛重量、航程、速度、飛行升限及生存能力上的顯著優勢。若無B-29的可用性,投放該炸彈幾乎不可能。然而,這仍限制了炸彈的最大長度為11英尺(3.4公尺)、寬度為5英尺(1.5公尺)、重量為20,000磅(9,100公斤)。移除炸彈滑軌可允許的最大寬度則為5.5英尺(1.7公尺)。[23]

1944年3月開始投彈測試,由於炸彈重量,導致「白銀餐具」(Silverplate)飛機進行了改裝。[26] 高速攝影顯示,尾翼在壓力下會折疊,造成下落軌跡不穩。針對「胖子」的外形進行了多種穩定箱及尾翼組合測試,以消除其持續的擺動,最終批准了一種被稱為「加州降落傘」的結構,即在立方形開放後端的尾翼箱外殼內設置八個徑向尾翼,其中四個呈45度角,另四個與下落線垂直,用來將外部方形尾翼箱固定在炸彈尾部。[22] 初期投彈測試中,「胖子」平均偏離目標1,857英尺(566公尺),但到6月時,隨著投彈手熟練度提升,偏差減半。[27]

早期的Y-1222型「胖子」由約1,500顆螺栓組裝而成。[28][29] 1944年12月,該型號被Y-1291設計取代。這次改進工程幅度很大,僅保留了Y-1222的尾部設計。[29] 後續型號包括擁有72個起爆器的Y-1560、32個起爆器的Y-1561,以及132個起爆器的Y-1562。此外,還有Y-1563與Y-1564這兩種完全不含起爆器的訓練彈。[30] 最終戰時使用的Y-1561型僅用90顆螺栓組裝完成。[28]

1945年7月16日,一枚Y-1561型「胖子」,被稱為「裝置」(Gadget),在新墨西哥州一處偏遠地點進行了試驗}爆炸,該測試被命名為「三位一體核試驗」。其當量約為25千公噸(100兆焦耳)。[31] 根據三位一體核試驗的結果,設計作了一些小幅修改。[32] 菲利普·莫里森回憶道:「有一些重要的改動……但最根本的東西當然完全一樣。」[33][34]

Remove ads

內部結構

該炸彈長128.375英寸(3.2607公尺),直徑60.25英寸(153.0公分),重量為10,265磅(4,656公斤)。[35]

-

胖子核彈外部示意圖。

1. 四個AN 219接觸式引信之一

2. 「Archie」雷達天線

3. 裝有電池的板(用於引爆包覆在核組件周圍的炸藥)

4. 「X-單元」,位於炸藥附近的起爆裝置

5. 固定炸彈兩個橢球形部件的鉸鏈

6. 物理套件(詳見下文)

7. 裝有儀器的板(雷達、氣壓開關及定時器)

8. 氣壓管收集器

9. 「加州降落傘」尾翼組件(0.20-英寸 [5.1-公釐]鋁板) -

胖子核彈內部示意圖

裝配

鈽坑[28]直徑為3.62英寸(92公釐),內部包含一個直徑0.8英寸(20公釐)的「Urchin」調製中子起爆器。貧化鈾阻擋層為一個直徑8.75-英寸(222-公釐)的球體,外圍包覆一層厚度0.125-英寸(3.2-公釐)的摻硼塑膠殼。該塑膠殼中央設有一個直徑5-英寸(130-公釐)的圓柱形貫穿孔,如同去芯的蘋果,以便在最後一刻插入鈽坑。包含鈽坑的缺失阻擋層圓柱體可從外圍直徑18.5-英寸(470-公釐)的鋁推進器開孔處滑入。[36] 鈽坑溫度偏高,用手可感到溫熱,釋放功率為2.4 W/kg-Pu,對於重6.19-公斤(13.6-磅)的核心而言,約為15 W。[37]

爆炸時,對稱壓縮將鈽密度提升至正常值的兩倍,隨後「Urchin」釋放出自由中子以引發核分裂鏈式反應。[38]

起爆波(箭頭)最初呈凸形傳遞於...

...內層的快速炸藥(組合B炸藥)。[36]

...摻硼塑膠殼,該殼旨在阻擋雜散中子以避免彈體提前起爆。[40] 衝擊波進入炸彈中心,接著...

......鈽坑,該鈽坑由鍍鎳的鈽-鎵合金構成,為239Pu–240Pu–鎵按莫耳濃度96%–1%–3%混合。[42][43] 此時核分裂鏈式反應啟動。由於內爆產生的向心動量,鈽坑過早爆裂的可能性被降低。...

最終,6.19公斤(13.6磅)鈽核心中約1公斤(2.2磅)發生核分裂,約佔可分裂材料的16%。[45][46] 此次引爆釋放出相當於21千公噸黃色炸藥或88兆焦耳的能量。[47] 其中約30%的當量來自鈾阻擋層的核分裂。[44]

Remove ads

長崎引爆

首枚鈽核芯連同其鈹-釙調制的中子起爆器由阿爾伯塔計畫的信使雷默·施萊伯(Raemer Schreiber)護送,裝在菲利浦·莫里森(Philip Morrison)專門設計的鎂合金保護盒中。選用鎂合金是因為其不會作為反射體干擾核反應。[38]該核芯於7月26日從柯特蘭空軍基地(Kirtland Army Air Field)搭乘第509聯合大隊第320運輸中隊的C-54運輸機出發,7月28日抵達北菲爾德(North Field)位於天寧島。三組「胖子」核彈高爆預組件(分別編號F31、F32及F33)於7月28日由三架B-29轟炸機自柯特蘭基地運抵,分別是來自509聯合大隊第393轟炸中隊的「幽靈盧克」(Luke the Spook)和「懶龍」(Laggin' Dragon),以及第216陸軍航空隊基地部隊的一架B-29。核芯於8月2日送抵北菲爾德,當時對F31進行部分拆解以檢查所有組件。F33在8月8日天寧島附近的最後演習中使用。F32則推測是為第三次轟炸或其演習所備。[48]

8月7日,廣島市原子彈爆炸隔日,美國海軍少將威廉·普奈爾、海軍准將威廉·S·帕森斯、保羅·蒂貝茨、空軍將軍卡爾·安德魯·斯帕茨及陸軍少將柯蒂斯·李梅在關島會議討論下一步行動。[49]由於日本尚未表態投降,[50]決定繼續執行命令投下第二顆核彈。帕森斯表示阿爾伯塔計畫將在8月11日準備好核彈,但提貝茨根據氣象報告指出當日將有暴風雨,飛行條件不佳,詢問是否能提前至8月9日投彈,帕森斯同意努力達成此目標。[49][51]

「胖子」F31型號核彈由阿爾伯塔計畫人員在天寧島組裝,物理包件經過完整組裝與接線,裝入呈橢圓形的空氣動力學炸彈外殼,並漆成芥末黃色,隨後被推至機場,有近60人簽名留念,包括普納爾、陸軍准將托馬斯·F·法雷爾及帕森斯。[52][53]

炸彈機頭噴塗有「JANCFU」字樣,意為「Joint Army-Navy-Civilian Fuckup」(陸海軍與文職人員的混亂),這是對軍中流行詞「SNAFU」(Situation Normal, All Fucked Up)的戲謔改編。[53][54][55]

之後炸彈被推入博克斯卡號B-29轟炸機的彈艙中,該機以機長弗雷德里克·C·博克命名,他曾帶領飛行隊駕駛大藝術家號轟炸機執行任務。此次「博克斯卡」飛機由中校查爾斯·斯威尼駕駛,阿爾伯塔計畫的指揮官弗雷德里克·L·阿什沃斯則負責炸彈管理。[56]

Remove ads

1945年8月9日03時47分,博克斯卡號起飛,首選目標為小倉市,次選目標為長崎市。核彈已經上膛,但綠色電氣安全插頭仍保持接通狀態。阿什沃斯在飛行十分鐘後將插頭換成紅色,讓斯威尼(Sweeney)能升至約17,000英尺(約5,181公尺)以飛越風暴雲層。[1]

在起飛前檢查時,飛行工程師通報斯威尼,因燃油轉移泵故障,備用油箱中約640加侖(約2,424公升)燃油無法使用。這些燃油仍必須隨機攜帶往返日本,增加油耗。更換燃油泵需要數小時,將「胖子」移至另一架飛機所需時間亦相當,且因炸彈已處於實彈狀態,轉移過程危險。基於此,提貝茨與斯威尼決定讓「博克斯卡號」繼續執行任務。[57]

小倉當時被雲層及前一天由224架B-29對附近八幡市行大規模縱火轟炸所引起的煙霧籠罩,約70%的區域被遮蔽,無法看到瞄準點。轟炸機在50分鐘內嘗試三次投彈,燃料不斷消耗,且反覆暴露在八幡市沉重防空火力下,但投彈員無法進行視距投擲。第三次轟炸時,日本高射炮火逼近,二等中尉雅各布·貝瑟監聽日本通訊,發現日本戰鬥機指揮通訊頻段活躍。[58]斯威尼遂改往備選目標長崎飛行。長崎同樣被雲層遮蔽,阿什沃斯下令以雷達引導進場。但最後關頭,轟炸員貝漢(Kermit K. Beahan)發現雲層出現一處空隙。於是「胖子」核彈於當地時間11時02分從約1,650英尺(約503公尺)高空自由落體43秒後投擲並引爆。[1][56]

估計長崎核爆即刻死亡人數約35,000至40,000人,總死亡人數(含後續放射線病與相關傷亡)達60,000至80,000人。長期健康影響中,以白血病最為顯著,受害者罹患率約46%。[59] 另外,還有部分人因爆炸產生的衝擊波和燒傷而死,數百人死於初期放射線暴露後的疾病。[60] 直接死亡及受傷者多數為工廠或軍需物資工人。[61]

爆炸造成三菱在長崎市的工業生產中斷。碼頭原預計於三至四個月內恢復至80%產能,鋼鐵廠需一年方能顯著復工,電力工廠可於兩個月內部分恢復並在六個月內達滿產,軍火廠則需約15個月方能回復至60至70%產能。生產1941年珍珠港襲擊用九一式魚雷的三菱浦上軍械廠也在爆炸中被摧毀。[61][62]

Remove ads

戰後發展

戰後,兩枚Y-1561型「胖子」核彈被用於太平洋比基尼環礁的十字路口行動核試驗。首枚被稱為「吉爾達」(Gilda),以1946年電影《吉爾達》中女主角里塔·海華斯(Rita Hayworth)命名,由B-29轟炸機「戴夫之夢」(Dave's Dream)投下,距離目標點誤差約710碼(約650公尺)。第二枚被稱為「比基尼海倫」(Helen of Bikini),未裝尾翼,置於由潛艇指揮塔改造的不鏽鋼防護箱中,於距登陸艇USS LSM-60約90英尺(約27公尺)水下引爆。兩枚炸彈的當量均約為23千公噸TNT。[63]

洛斯阿拉莫斯實驗室與陸軍航空兵部隊已開始著手改良設計。北美B-45轟炸機、XB-46轟炸機、XB-48轟炸機及波音B-47星座噴射轟炸機的炸艙能容納比「胖子」長但較窄的「大滿貫炸彈」。可攜帶「胖子」的美國轟炸機僅有B-29與康維爾B-36。1945年11月,陸軍航空兵要求洛斯阿拉莫斯製造200枚「胖子」核彈,但當時僅有兩套鈽核與高爆組件。陸軍航空兵期望改良設計,以便生產、組裝、操作、運輸及儲存更便利。戰時的W-47計畫得以延續,並於1946年1月恢復空投測試。[64]

Mark III Mod 0「胖子」於1946年中期下令量產。高爆由曼哈頓計畫下「駱駝計畫」設立的鹽井試驗工廠製造,艾奧瓦陸軍彈藥廠亦設新廠。機械部件由岩島兵工廠製造或採購;1946年8月,約有50套電機及機械部件儲存於柯特蘭陸軍空軍基地,但僅有9個鈽核。Mod 0生產於1948年12月終止,當時僅有53個鈽核。其後由包含多項微調的Mods 1和2取代,最重要的改進是直到投擲後才為X-Unit發射系統的電容器充電。Mod 0於1949年3至7月間退役,10月前全部改裝成Mods 1和2。1947至1949年間,約有120枚Mark III「胖子」加入庫存,隨後被Mk_4原子彈取代。Mark III「胖子」於1950年退役。[65][66]

1940年代戰後,「胖子」核彈的運用面臨種種限制。其引爆系統所用鉛酸電池充滿電後僅能使用36小時,需重新充電時須拆解炸彈,充電耗時72小時。若電池裝置超過9天未拆除,會因腐蝕導致損壞。鈽核核心因放熱會損害高爆,不能長時間裝入炸彈。更換核心須全拆再組裝炸彈,約需40至50人工作56至72小時,組裝隊伍技術影響工時長短。1948年6月,武裝部隊特殊武器計畫僅有3支組裝隊伍。唯一能載運此彈的飛機是改裝過的銀盤(Silverplate)B-29超級堡壘轟炸機,而配備此機的僅為位於新墨西哥羅斯威爾沃克空軍基地的509轟炸聯隊。此聯隊必須先飛至桑迪亞基地取彈,才可前往海外基地執行打擊任務。[67]

1948年3月柏林封鎖期間,所有組裝隊伍皆在埃內韋塔克環礁參加「沙岩行動」核試,尚未取得組裝核武資格。[68]1948年6月,奧馬爾·布拉德利將軍、艾爾弗雷德·格倫瑟少將與安東尼·麥考利夫准將參觀桑迪亞與洛斯阿拉莫斯,瞭解核武「特殊需求」。格倫瑟質問主持者肯尼斯·尼科爾斯准將(Kenneth Nichols):「何時能展示真正武器?難道這種實驗室怪物是我們唯一的核彈?」尼科爾斯答稱更優武器將很快推出。經歷「沙岩行動」「驚人良好」結果後,開始儲備改良型核武。[69]

蘇聯首枚核武即因間諜克勞斯·富赫斯、西奧多·霍爾與大衛·格林格拉斯提供曼哈頓計畫及「胖子」詳細機密而研製,於1949年8月29日以「首次閃電」行動(Operation "First Lightning")引爆。[70][71][72]

參見

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads