热门问题

时间线

聊天

视角

騎士劍

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

在歐洲中世紀中期典型的劍(有時在理論上被歸類為騎士劍,武裝劍或全稱騎士武裝劍)是一種具有單手十字架狀的劍柄和劍刃長度約為70至80公分(28至31英寸)的直型,雙刃武器。這種類型經常被描繪在該時期的藝術品中,並且在考古學上保存了許多樣本。

10至13世紀羅馬風格時期的中世紀中期的劍是從維京劍逐漸發展而來。這些劍的晚期型在中世紀後期(14世紀和15世紀)依舊繼續使用,但通常作為隨身武器,當時稱其為「武裝劍」,與雙手重型的長劍形成鮮明對比。

雖然大多數中世紀晚期的騎士劍保留了前幾個世紀的劍刃特性,但也有15世紀倖存的樣本採用了中世紀晚期專門用於對抗更重裝甲對手的刺劍劍型。中世紀結束後,騎士劍發展成為幾種近代單手直劍,如隨身劍,護手刺劍,以騎兵為中心的黑騎兵劍和某些類型的籠手劍。

Remove ads

術語

「武裝劍」(espées d'armes)一詞最早在15世紀用於特指已不再作為主戰武器的單手劍,並且正在被用作隨身劍使用,[2][3] 但武裝劍在現代術語中也可以指中世紀晚期中任何一種單手劍。名詞「騎士劍」是現代的返璞詞,用於特指中世紀中期的劍。

劍在中世紀當代的名詞術語有些變動。大多數情況下,在任何時期都簡單地稱為「劍」(英語"'swerde'",法語"espée",拉丁語"gladius"等)。在中世紀中期將劍稱為「大劍」(grete swerd, grant espée),「細劍」或「短劍」(espée courte, parvus ensis)並不一定表示它們的形態,而只是指它們的相對大小。英國插畫家尤爾特·奧克肖特同時是一位研究中世紀武器和盔甲的業餘歷史學家指出,這種變化發生在中世紀晚期,從13世紀末開始,當時「雜種劍」作為早期長劍的類型出現,後來發展成為15世紀的長劍。[4]

劍通過與同時代藝術史中對應的羅馬風格時期來鑒別(大約1000年至1300年),「羅馬式劍(Romanesque Sword )」一詞在英語中並沒有得到顯著應用,但在現時的法語(epée romane)、德語(romanisches Schwert)中更多的被應用,尤其是斯拉夫語言(例如捷克語románský meč等)。

Remove ads

歷史

騎士劍在11世紀從維京劍逐漸發展而來。十字護手的出現是最明顯的形態發展。而11世紀時期使用諾曼劍作為過渡劍。早在10世紀,一些最鋒利和最優雅的Ulfberht型維京劍(實際上是加洛林/法蘭克人的劍)劍刃開始顯現出更細長的幾何形狀,並將質心移近劍柄,從而提高了揮劍能力。[5]

中世紀中期的單手劍通常與盾或小圓盾一起使用。當長劍在中世紀後期佔主導地位時,單手劍被保留為一種常見的隨身武器,特別是刺劍劍型,並稱其為「武裝劍」,後來單手劍演變成文藝復興時期的隨身劍。

-

從劍鞘中拔出一把劍的細節,摩根聖經第28卷,約1250年。

-

士兵穿著鎖子甲和劍,諸聖嬰孩殉道慶日的德國彩飾畫,約1250年。

-

一幅描繪一位戰士帶有劍,頭盔和風箏型盾牌的畫,壁畫在Gothem教堂,約1300年。

-

《馬內塞古抄本》的馬上比武大賽插畫(赫爾佐格•馮•安哈特Herzog von Anhalt,第17頁),約1305-1315年。

-

使用劍和圓盾戰鬥的插畫,《馬內塞古抄本》(馮•沙普芬伯格Von Scharpfenberg,第204頁),約1305–1315年。

-

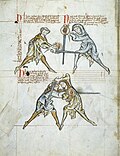

皇家軍械庫Ms. I.33第4頁,一本關於用劍和圓盾戰鬥的戰鬥手冊,約1300年。

-

1346年的克雷西會戰中用劍進行的馬上戰鬥,法國大編年史第152頁,約1415年。

-

安德烈亞·德爾卡斯塔尼奧的畫作,約1450年。

在中世紀時期結束時,刺劍型武裝劍發展成為西班牙式護手刺劍和義大利式隨身劍兩者都是現代護手刺劍的前身。在另一項發展中,schiavona是16世紀威尼斯總督的達爾馬提亞保鏢使用的一種較重的單手劍。這種類型影響了早期的現代籠手劍的發展,而籠手劍又發展成為現代騎兵佩劍(拿破崙時代)。

Remove ads

形態

最廣泛的中世紀劍類型學是由奧克肖特在1960年所開展的,主要基於劍刃形態作分類。奧克肖特另外為劍柄球形裝飾形狀引入了附加的類型學。新近的類型學是1991年的Geibig。Geibig的類型學側重於從中世紀早期到中期的歐洲大陸劍的演變時期(8世紀初至12世紀末),但並沒有延伸到中世紀晚期。

騎士劍劍刃長度通常為69至81公分(27至32英寸),但是現存考古樣本的長度為58至100公分(23至39英寸)。[6] 劍柄球形裝飾在1000至1200年左右最常見的是如「巴西堅果」的外型,[7]其中劍柄伴有「輪狀」球形裝飾出現在11世紀,並在13至15世紀佔主導地位。

然而,奧克肖特在1991年強調了一點,指中世紀的劍無法根據其形態確定其年代。雖然騎士劍式樣的發展方向有一些大趨勢,但許多最受歡迎的球形裝飾,劍柄和劍刃風格仍在持續使用,並貫穿整個中世紀時代。[8]

中世紀中期常見的騎士劍屬於X至XII型(11至12世紀初)。

X型是諾曼劍,在11世紀從中世紀早期的維京劍發展而來。 XI型顯示了12世紀逐漸向更錐形的尖頭劍刃發展。 XII型是XI型進一步的發展,在整個十字軍東征時期都是典型的劍刃,外觀是錐形劍刃和縮小的劍槽。子類型XIIa包括13世紀中葉可能是為了對抗改良型的鎖子甲而發展起來的更長更重的「巨劍」,這些類型是中世紀晚期長劍的前身(另見卡活劍)。 XIII型是13世紀後期典型的騎士劍。這種類型的劍具有長而寬,平行邊緣於圓或翼形劍尖端達到盡頭,並具有透鏡形的橫截面。劍柄變得更長,約15 cm以便必要時作雙手使用。球形裝飾大多是巴西堅果狀或圓盤狀。子類型XIIIa具有更長的劍刃和劍柄。這些類型是騎士的「巨劍」或Grans espées d'Allemagne在14世紀無縫發展成長劍類型。子類型XIIIb是形狀相似但較小的單手劍。 被歸類為XIV的類型一直發展到中世紀中期最後階段(約1270年),並在14世紀初的幾十年中仍然很受歡迎。經常被刻畫在當時英格蘭騎士的墓像上,但倖存下來的考古樣本很少。[9]

中世紀晚期的「武裝劍」作為騎士劍的延續,分類上對應於Oakeshott XV,XVI和XVIII型。

-

X型諾曼劍的複製品,11世紀中葉至12世紀的典型

-

XI型劍的複製品,帶有「三角帽狀」球形裝飾(D型),13世紀初的典型

-

保存在拖連奴的「聖莫里斯之劍」複製品,這是一把帶有「巴西堅果狀」球形裝飾的XII型劍(A型)

-

「Tritonia」劍的複製品(保存在瑞典斯德哥爾摩中世紀博物館,可追溯到約1300年),這是一把XIIIb型劍,帶有罕見的「圓球狀」球形裝飾(R型)

-

帶有「輪狀」球形裝飾的XIV型劍複製品,1270-1340年時期的典型

-

XV型劍複製品,15世紀早期至中期的典型

-

14世紀早期至中期典型的XVI型劍(K型)的複製品

-

15世紀後期典型的XVIII型劍(V型)的複製品

Remove ads

奧克肖特的球形裝飾類型學將中世紀的劍柄裝飾分為24類(有些帶有子類型)。 A型是從經典的「維京劍」繼承下來的「巴西堅果」形狀。 B型包括更圓潤的A形,包括「蘑菇」或「茶壺暖罩」形狀。 C型是同樣在維京劍中也有的「三角帽狀」形狀,D,E和F形是C形衍生的變體。 G型是中世紀劍中經常找到的圓盤狀。H型是圓盤狀的變體,邊緣圓角脫落。這是整個10至15世紀最常見的形狀之一。I,J和K是圓盤狀衍生的變體。 L到S型是罕見的形狀,在許多情況下很難確定其年代。 L型具有三葉草形狀;它可能僅限於12至13世紀的西班牙。 M型是維京時代多瓣型的特殊衍生變體,僅在數量非常有限的劍中發現(另見卡活劍)。 P型(盾形)和Q型(花形)甚至不知道有任何倖存的劍中能得到證實,只能從該時期的藝術品中知道。R型是一個「圓球狀」的裝飾,僅從少數考古樣本中得知。

T到Z型是中世紀晚期使用的形狀; T是「無花果」或「梨」或「香水塞」形狀,在14世紀初首次使用,但只有在1360年以後才以出現,直到16世紀,有許多衍生形。 U是一種「鑰匙狀」類型,僅在15世紀下半葉使用。 V是15世紀使用的「魚尾」裝飾。 Z是「貓頭」形狀,顯然只在威尼斯共和國使用。[10]

Remove ads

劍身銘文

中世紀中期的許多歐洲劍刃都有劍身銘文。劍身刻上銘文在12世紀特別受歡迎。這些銘文中有許多是錯亂的一串字母,通常明顯地受到宗教信仰表白書的啟發,特別是短語「in nomine domini」和「benedictus」或「benedicat」。

12世紀劍身刻上銘文的風氣是基於更早的9至11世紀,名叫Ulfberht劍的傳統。一個可追溯到11世紀末或可能12世紀初,來自德國東部意外的發現,銘文結合了「Ulfberht」和「in nomine domini」短語(在這個發現中短語寫法為「+IINIOMINEDMN」)。[11]

12世紀後期和13世紀的許多劍身銘文甚至更加錯亂,與in nomine domini短語沒有任何相似之處,有時類似於隨機地刻上的一串字母,例如ERTISSDXCNERTISSDX,[12]+NDXOXCHWDRGHDXORVI+,[13] +IHININIhVILPIDHINIhVILPN+ (Pernik劍)等。[14] Geibig在1991年提出了8至13世紀劍身碑文的類型學。

Remove ads

注釋

參考

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads