热门问题

时间线

聊天

视角

1945年英國大選

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

1945年英國大選(英語:1945 United Kingdom general election)是英國於1945年7月5日舉行的全國性選舉,本次大選改選下議院全部640個席次。由於部分選區的投票延遲了數天,計票也因而推遲至7月26日,以便有足夠時間讓海外服役選民之選票帶回英國。[1][2]時任首相邱吉爾在第二次世界大戰歐洲戰事結束不到一個月後即宣佈內閣總辭,並在國會過半數通過下向英王喬治六世提出解散國會。[3][4]

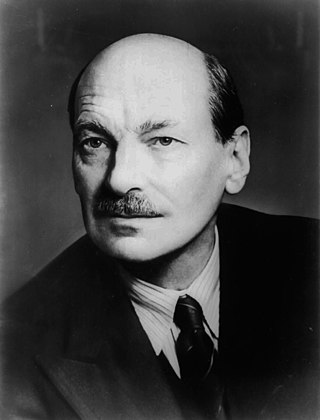

在今次大選,執政保守黨試圖利用領袖邱吉爾之戰時聲望,以延續1940年起戰時聯合政府以來的執政地位。[5]然而,民眾質疑其處理與戰爭無關之內政事務的能力,邱吉爾在競選期間過度訴諸黨派政治亦導致民眾反感保守黨統治。[6][7]工黨領袖克萊門特·克萊曼·艾德禮在戰時間於聯合政府中擔任副首相,獲選民普遍視為更具執政能力的領袖,特別是對於憂慮國家重回1930年代大蕭條期間的高失業率,並期盼由一位有力人物帶領戰後重建的選民而言,其形象更具吸引力。[8]雖然宣布解散國會時進行的民意調查顯示邱吉爾仍享有高支持度,但工黨已在戰爭結束前的數月內逐步擴大其民意基礎。[9]

最終,工黨在克萊曼·艾德禮帶領下於大選中取得壓倒性勝利[10],取得145席優勢,共奪393席,比選前增加239席,得票率接近五成(49.7%)。[11][12][13][14]本次大選標誌著工黨首次在下議院中取得絕對多數席次,[15]得以推動其戰後改革政策。[14]對保守黨而言,此次敗選堪稱一大震撼[16]。儘管其獲得36.2%的選票,卻失去189席而僅得197席,其競選策略亦被證明誤判民意,過度倚賴於邱吉爾作爲戰時首相的聲望。至於其餘兩個主要政黨,自由黨在選舉中遭受嚴重挫敗,只贏得12席及取得9.0%的選票,更失去黨魁阿奇博爾德·辛克萊之席次。[17]自由國民黨表現則更為慘淡,僅獲2.9%的得票,席次由選前35席跌至11席,其領袖厄尼斯特·布朗亦未能保住席次。[18]本次大選亦創下紀錄,共有324名議員首次當選,該項紀錄直至2024年大選方被打破。[19][20]

選後邱吉爾仍繼續參與政治,並在1951年大選中領導保守黨再次當選首相。[21]此次大選亦為自由國民黨作為獨立政黨最後一次參與選舉,該黨在1947年5月與保守黨合併。[22]

Remove ads

解散國會及競選過程

此次大選於歐戰勝利紀念日後不到兩個月舉行,為自1935年以來的首次全國大選。由於第二次世界大戰期間國會暫停舉行大選,英國已將近十年未舉行選舉。[23]工黨領袖克萊門特·克萊曼·艾德禮拒絕了邱吉爾關於延續戰時聯合政府直至擊敗日本的提議。1945年6月15日,英王喬治六世解散國會,正式展開選舉程序。[3]

工黨的競選政綱《讓我們展望未來》主張實施國有化、計劃經濟、充分就業、建立公營醫療系統以及社會保障體系。[8][9]該政綱大受選民歡迎,銷量達一百五十萬份。[24]

相較之下,保守黨發表的《邱吉爾先生致選民宣言》雖在若干社會議題上提出進步理念,卻對戰後經濟政策的立場相對模糊,[25]再加上保守黨與1930年代的高失業率形象連結緊密,[9]未能說服選民其具備有效應對戰後失業問題的能力。[26]因此1945年5月歐戰結束時,邱吉爾的個人支持率儘管高達83%,但早在同年2月,工黨已於民調中領先18個百分點。[9]

部分選區因地方假期而將投票日延後至7月12日,而尼爾森與科恩選區則延至7月19日投票。[2]為了讓海外服役軍人的選票有充裕時間運回英國,各選區延至7月26日才點票及公布結果。對日戰爭勝利日則會於三周後的8月15日到來。[27]

Remove ads

選舉結果

Remove ads

選後分析

克萊曼·艾德禮領導的工黨贏得壓倒性勝利,邱吉爾領導的看守政府則遭遇了歷史性挫敗。工黨贏得超過145席的多數優勢,並為工黨首次在大選中贏得國會絕對多數,也是首次贏得多數普選票。

此次大選對自由黨而言可謂一場災難,失去所有都市選區,標誌著該黨作爲執政黨的地位正式被工黨取而代之,成爲邊緣政黨。[30]其黨魁阿奇博爾德·辛克萊更失去其於凱斯內斯及薩瑟蘭的席次。此後直到2019年,才再次出現主要政黨領袖於大選中落選的情形。[31]

自由國民黨的表現則更為不濟,在大選中失去三分之二席次,並首次在席次上落後於自由黨,為兩黨自1931年分裂以來首見。此次為自由國民黨作為獨立政黨參與的最後一次大選,該黨會於兩年後與保守黨合併。[22](名義上作為其附屬政黨延續至1968年。[32])

多位日後在政壇舉足輕重的人物亦在本次大選中首次當選國會議員,包括哈羅德·威爾遜、詹姆士·卡拉漢、芭芭拉·卡素爾、麥可·富特以及休·蓋茨克。日後會出任首相的保守黨哈羅德·麥米倫雖在本次選舉中落選,但不久就會於同年11月的補選中勝出重返國會。[33]

美國左派報紙《PM》的創辦人拉爾夫·英格索爾在1940年底報導指:

「我在倫敦所到之處,人們都欽佩其(邱吉爾)的精力、勇氣與專注力。人們說,他們無法想像失去了邱吉爾,英國會變得怎樣。他顯然很受尊敬。但沒有人認為戰後他會繼續出任首相。他只是在當前危機——英國與敵國激烈交戰的危急關頭——下出任這職位的最佳人選。」[34]

歷史學家亨利·佩林指出,民意調查自從1942年起已顯示工黨的民望大幅領先保守黨。他認為工黨得以取得壓倒性勝利的原因在於若干因素:執政黨常見的支持度回落、保守黨被動應對、社會普遍對重返1930年代高失業率時期的恐懼、認爲社會主義經濟規劃更具效率,以及誤以為無論選舉結果如何,邱吉爾都會繼續出任首相。[35]

Remove ads

1942年發表的《貝弗里奇報告》提議英國應對其社會政策進行重大變革,推行社會保障制度,以建立福利國家。報告建議包括設立公營醫療系統、增設公立學校、推行國民保險制度及制定新的房屋政策。該報告極受歡迎,其建議亦得到工黨擁護[16][37],而保守黨(包括邱吉爾本人,他並不將此視作社會主義政策)雖同意報告中的指導性原則,卻認爲戰後的英國難以負擔這些改革,故反對報告的絕大部分建議。[38]工黨在競選中提出全面的福利政策,而保守黨則不願提出相類似的福利政策。[14]

除此而外,工黨的競選主軸亦圍繞戰後「贏得和平」的理念——軍人們擔心重蹈第一次世界大戰後經濟衰退的覆轍——故工黨在軍中獲得高支持度。[14]

作爲戰時內閣一部分,工黨在戰爭期間透過讓克萊曼·艾德禮出任副首相、赫伯特·莫里森出任內政大臣以及厄尼斯特·貝文出任勞工和國民服務大臣,得以向選民展示其在國內施政方面的能力。[25]兩黨在戰爭期間對本土政治的策略差異亦同樣賦予工黨優勢——工黨繼續批評戰前保守黨政府對法西斯主義、大蕭條及重整軍備等各方面應對不力,[39]但邱吉爾本人則對維繫政黨勢力興趣不大,令不少黨內成員與國會議員頗感失望。[9]

Remove ads

儘管選民普遍認同邱吉爾的戰時表現,但鑑於保守黨於1930年代末執政時的政策記錄,他們並不信任一個新的保守黨政府。[25]除此以外,保守黨的競選活動亦與工黨相比下要爲拙劣。由於邱吉爾個人仍極受歡迎,保守黨因此對勝選充滿信心,並以此為基礎展開競選活動,而未曾提出任何新政綱。然而,選民將邱吉爾與其政黨分別對待,亦對其領導戰後國內事務的能力存有疑慮。[14]

作家安東尼·伯吉斯指出,邱吉爾當時經常穿著上校制服,雖在軍官與民衆中極受歡迎,但前線士兵對他並不如其他人那般熱情。[40]

除了整體競選策略不佳外,邱吉爾還在選戰中指控克萊曼·艾德禮有獨裁者傾向——最為人所知的為邱吉爾在6月4日發表的首次競選廣播。他在廣播中猛烈抨擊克萊曼·艾德禮,聲稱工黨若執政,將「不得不訴諸某種形式的蓋世太保」來強行推進社會主義政策。[41]克萊曼·艾德禮翌日於回應中反諷邱吉爾向民眾展示了「偉大的戰時領袖邱吉爾」與「和平時期的政治家邱吉爾」之間的差別,並為國有化政策辯護。[42][9]

對保守黨選情的另一打擊,則來自公眾對1930年代綏靖政策的記憶。該政策由前任保守黨首相如內維爾·張伯倫與史丹利·鮑德溫所主導,並因容許希特勒坐大而聲譽盡毀。[14]英國在戰間期時除了1924年及1929至1931年的兩次短暫工黨政府之外,一直由保守黨主政。因此,民衆普遍認為保守黨應對該時期出現的綏靖政策、大蕭條的高失業率、高通脹等錯誤承擔責任。[14]

Remove ads

爭取連任失敗的國會議員

- 奈傑爾·柯爾曼(布里克斯頓)

- 哈羅德·麥米倫(蒂斯河畔斯托克頓)

- 珀西·哈里斯(貝思納爾綠地西南)

民意調查

民意調查自1943年起便顯示工黨領先,只有1945年6月的一份民調顯示工黨與保守黨支持度於45%持平。

參見

- 1945年英國大選當選議員名單

- 1945年首相卸任授勳名單

- 克萊曼·艾德禮內閣

註釋

參考資料

延伸閱讀

外部鏈接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads