热门问题

时间线

聊天

视角

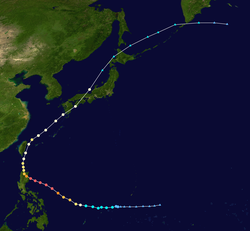

1998年太平洋颱風季

太平洋颱風季 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

1998年太平洋颱風季泛指在1998年全年內的任何時間,於赤道以北及國際換日線以西的太平洋水域所產生的熱帶氣旋。雖然有關方面並沒有設下本颱風季的指定期限,但大部份於西北太平洋的熱帶氣旋通常都會於六月至十二月期間形成。

本條目的範圍僅侷限於赤道以北及國際換日線以西的太平洋水域。於赤道以北及國際換日線以東的太平洋水域產生的風暴則被稱為颶風。在西太平洋產生的熱帶風暴是由美國聯合颱風警報中心(JTWC)命名,而在該地區的熱帶性低氣壓的編號都以 W 字母作結。而凡進入或產生於菲律賓風暴責任範圍以內的熱帶性低氣壓,菲律賓大氣地理天文部門 (PAGASA) 都會為它們訂立一個菲律賓名稱,作當地警報用途;因此同一個風暴有時候會有兩個不同的名稱。 以下各熱帶氣旋資訊以熱帶氣存在期間的最強形態為準。

Remove ads

已被國際命名的熱帶氣旋

PAGASA:Bising

於菲律賓東方海面形成後向西北前進,於8月4日12時左右在台灣台東縣成功鎮登陸,強度減弱並繼續以西北方向前進,8月5日5時左右在中國福建省福州福清市沙埔鎮登陸。

PAGASA:Klaring

PAGASA:Deling

強烈熱帶風暴史特拉起源於北馬里亞那群島東部的一個熱帶擾動。這個擾動最先在1998年9月11日清晨被聯合颱風警報中心發現。12日早晨,這個熱帶擾動已經增強為熱帶低氣壓[1],聯合颱風警報中心對它發出了第一次報告[1]。隨後,系統沿著副熱帶高壓脊的南側向西北方向移動,並逐漸加強。9月14日,風暴在父島附近增強為熱帶風暴[2]。史特拉在15日正午達到颱風強度,這時它已經進入副熱帶高壓脊的一個弱點,導致它轉向東北移動[1]。颱風此後在中緯度西風帶的影響下繼續向東北移動,移速逐漸加快[1]。15日黃昏,史特拉以颱風下限的強度在靜岡縣御前崎登陸。次日早晨,風暴在北海道的襟裳岬登陸[3],此後又在釧路市附近再次登陸[3]。同日中午12時,史特拉轉變為溫帶氣旋,但系統仍維持60節的強度,以58節的速度持續向東北方向移動。系統最終於18日清晨在國際日期變更線附近消散[4]。

Remove ads

PAGASA:Emang

PAGASA:Gading

此系統於1998年9月20日在沖之鳥島以北海域形成,並在同日北移至和歌山縣田邊市附近登陸,隨後在紀伊半島上空向北移動,並於翌日在滋賀縣北部附近減弱為熱帶性低氣壓,最終於22日進入富山灣並在北日本附近消散[5]。在此系統登陸後的第二天,較早形成的颱風維琪也在紀伊半島登陸[6]。

PAGASA:Heling

楊妮引致了南韓50人死亡。

PAGASA:Iliang

10月7日,一熱帶性低氣壓隨著季風而形成。它持續向西移動,並於10月10日增強為熱帶風暴,命名為瑞伯。根據聯合颱風中心的雷達分析,當時有另一熱帶氣旋,亞力士在瑞伯的環流中醞釀,其後被瑞伯吸收合併。10月11日晚上,瑞伯已是一級颱風,同時他漸漸轉向西北西的途徑移動,趨向呂宋北部。10月13日瑞伯達到超級颱風的水平,顛峰時的風力達每小時285公里。其後於10月14日轉向並在10月15日清晨立刻急停,日間已緣脊場東南側北移。晚上,瑞伯已進入巴斯海峽,而且中心風力減弱至一級颱風的水平。10月16日清晨,瑞伯沿台灣東岸掠過,也為當地帶來大雨。瑞伯漸漸受槽前西南氣流引導,亦漸漸呈加速趨勢,強垂直風切使瑞伯不久便減弱成強烈熱帶風暴。

Remove ads

PAGASA:Loleng

芭比絲於10月15日在雅蒲島西北約320公里發展為熱帶性低氣壓,初時向西移動。芭比絲於10月18日增強為一個熱帶風暴,其後芭比絲受到一道熱帶對流層上部槽影響,轉向西南緩慢移動。芭比絲於10月19日重新受到副熱帶高壓脊引導,轉向西北西移動並迅速增強,增強為強烈熱帶風暴,翌日進一步增強為颱風。颱風芭比絲於10月21日強度達到顛峰,一分鐘平均風力高達250公里每小時的四級颱風水平,其後芭比絲於10月22日及23日橫掃菲律賓,並進入南海。受到菲律賓地形影響,芭比絲風力稍稍下降,進入南海時風速仍達每小時130公里,其後芭比絲於10月24日重新增強。10月25日,一道西風槽東移,使副熱帶高壓脊東退,芭比絲開始減速,轉向北北西移動。東北季風帶來的乾空氣及較強的垂直風切使芭比絲逐漸減弱,並轉向北北東的方向移動。芭比絲於10月26日上午香港東南東約240公里處掠過,直趨台灣海峽並迅速減弱。芭比絲於10月27日早上減弱為一熱帶風暴,當日徬晚減弱為熱帶性低氣壓,並於翌日清晨在台灣海峽消散。

PAGASA:Miding

PAGASA:Norming

63人死亡, 36人失蹤。

未被國際命名的熱帶氣旋

有一些沒被命名的熱帶性低氣壓的熱帶氣旋。以下列出那些熱帶氣旋的資料。

PAGASA:Akang

熱帶氣旋時間表

熱帶氣旋名單

西北太平洋的颱風是由聯合颱風警報中心命名直至1999年太平洋颱風季完結。由2000年開始,將會由日本氣象廳命名。

|

|

|

|

菲律賓熱帶氣旋命名法

菲律賓大氣地理天文部門 (PAGASA) 使用自己一套命名法,作於該國風暴責任範圍內的熱帶氣旋命名之用。名單每四年循環再用,因此本年名單與1994年太平洋颱風季的名單相同,官方暫時未公佈名稱更換。本年未用名稱以灰色字表示,黑體字表示今年已經使用過,粗體名稱則表示該風暴活躍中,橙色表示下一個將會使用的名稱。

|

|

|

|

|

參考資料

內部連結

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads