热门问题

时间线

聊天

视角

KIC 8462852

天鹅座的双星 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

KIC 8462852[1]是一顆F-型主序星,又依研究它的天文學家塔貝薩·S·博雅吉安的名字命名為塔比星(Tabby's star),或WTF星(WTF star,WTF為「Where's The Flux?」的縮寫)[3][4][5][6]。這顆恆星位於天鵝座,距離地球約454秒差距(1,480光年)。克卜勒太空望遠鏡專門觀測恆星亮度的變動來尋找太陽系外行星,在2015年9月,幾位天文學家在行星獵人專案之下發表了一份論文,[1]分析克卜勒望遠鏡蒐集到的資料,望遠鏡觀察到這顆恆星的亮度有異常起伏。[1][7][8]

這顆恆星的亮度變動,和許多小型物體以「密集隊形」繞行恆星會造成的結果一致。[7]有幾個假說被用來解釋這個異常的亮度變化,最值得注意的是它的光變曲線可能是外星智慧生命存在的跡象。[7][9][10][11]

Remove ads

視覺位置

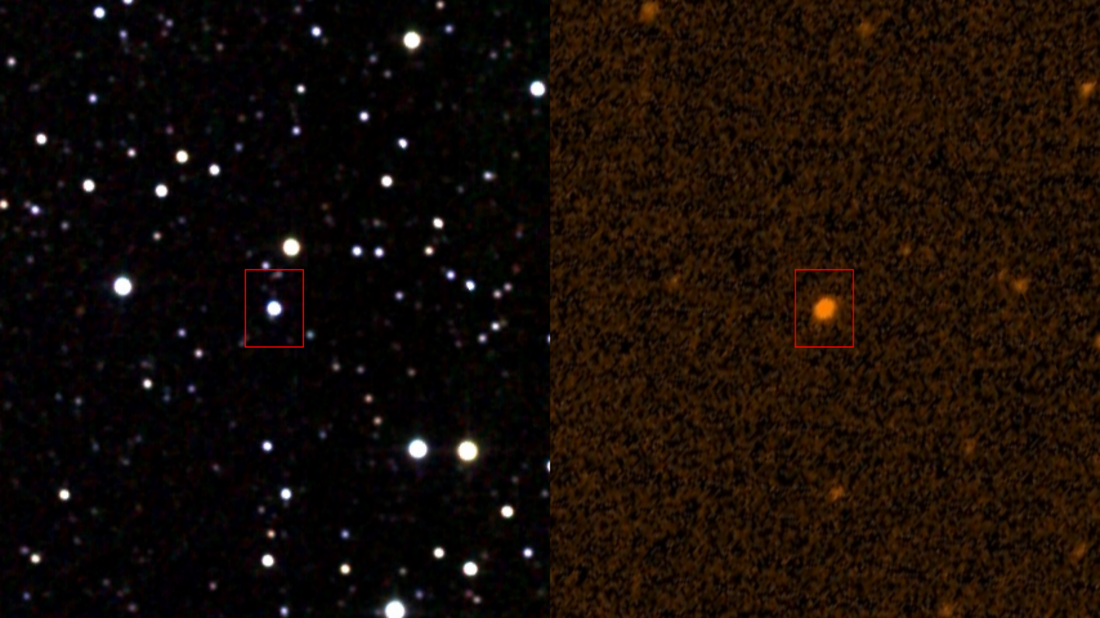

KIC 8462852位在天鵝座[12],在天空中大約是明亮的天津四(天鵝座α星)和天津二 (天鵝座δ星)中間,肉眼看來是北十字的一部份。[13]

KIC 8462852位在天鵝座ο¹星(天鵝座31)南邊,NGC 6866星團的東北邊。[13]雖然距離星團只有幾個弧分,但他們是不相關的,該恆星距離太陽比距離星團要近。該星的視星等為11.7,因此無法用肉眼看到,但在沒有光害的漆黑夜晚用5吋望遠鏡就可以觀察。[14]

最新進展

截至2017年5月20日,已經觀測到了這顆恆星出現新一輪的光度下降。位於美國南亞利桑那的田納西州立大學Fairborn天文台聲稱,這顆恆星目前已經出現了約2%的光度下降。Swift、凱克天文台等各大望遠鏡正在從各個波段對它進行持續的檢測。 2017年10月的《天體物理學》雜誌刊登了天文學家 Huan Meng的研究,標題為《KIC 8462852 的消逝變暗》(Extinction and the Dimming of KIC 8462852),該研究指出:塔比星軌道上的星塵可能不太均勻: 研究人員發現,該恆星散發出來的紅外線、比紫外線中出現的變暗情況更少。當穿過該恆星前方的時候,任何比塵粒大的物體,會使所有波長的光都變暗。[15] [16][17]

克卜勒望遠鏡觀察資料

克卜勒望遠鏡觀察到的光度資料顯示,該星的亮度有數個非週期性的小驟降,而且每次降低的強度是不一致的。另外還有2個大驟降約每750天會發生一次。這樣的強度和非週期變化令科學家們相當困惑。[11]如果有大量小型物體以「密集隊形」環繞該恆星,那麼產生的結果就會和克卜勒觀察的資料一致。[7]

2011年3月5日的第一次主要驟降遮蓋了該恆星15%的亮度,另一次則造成22%的下降。比較之下,一顆木星大小的行星只會造成這顆恆星的亮度下降1%,這表示並不是一顆行星在遮擋恆星的光,而是某個寬度有恆星一半的物體。[11]由於克卜勒的反作用輪故障,2015年4月的750日週期性驟降並沒有被記錄;[1][10]下一次觀察會在2017年5月。[18]

假說

根據該星的恆星光譜可知,該星的亮度變化不可能是它本身的變化,即此星並非變星。[1]因此,科學家提出了數個假說,假設有某些物體在環繞該星並阻擋它的光,但是尚沒有一個假說可以完整解釋觀察到的資料。

某些假說認為這和資料偽缺陷有關,有些認為是宇宙塵,有極大環形結構的氣體行星[19][20]近期捕捉到的小行星帶、[1]、進行中的後期重轟炸期等。[21][22]

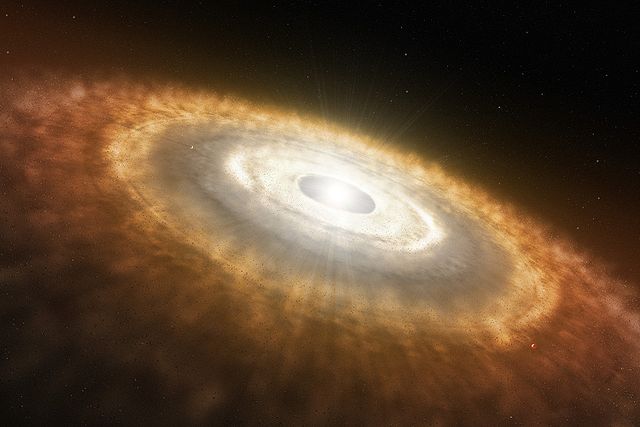

Boyajian諮詢了天文學家傑森·萊特(Jason Wright),[6][23]他和其他研究KIC 8462852的人在一篇後續的研究報告中提出,如果該星比其位置和速度透露的年紀還年輕,那麼它可能還有物質在周遭成形。[3]

NASA紅外線望遠鏡設施(NASA IRTF)在0.8–4.2微米光譜下對該恆星系的觀察,在數個天文單位的距離內沒有發現任何成形中物質的跡象。[21][22]

目前已經對該星進行了高解析度的光譜儀和影像觀察,也透過西班牙的北歐光學望遠鏡進行了光譜能量分布分析。[1][19]如果這些環繞恆星的物體之間發生碰撞,那麼應該會產生溫暖的塵埃,並發出紅外線光,但是目前並沒有觀察到任何超量的紅外線能量,因此這些物體不可能是巨大行星之間碰撞產生的殘骸。[11]其他研究者認為行星殘骸場的解釋是行不通的,因為克卜勒望遠鏡觀察到這個現象的機會非常低。[1]

其中一個解釋該星奇異的亮度變化的假說是,有一群崩解的彗星雲氣以橢圓形軌道環繞該星。[1][24]在這個假設情境下,來自周遭恆星的重力可能造成該星的歐特雲裡的彗星朝該星墜落。支持這個假說的證據是,距離該星132 × 109公里(885天文單位)確實有一顆紅矮星存在。但是,來自歐特雲的彗星雲氣被重力擾動後,以橢圓形軌道近距離繞行恆星,並且有足夠的數量造成該星22%的亮度下降,這個想法是受到質疑的。[11]

傑森·萊特和其他研究者假設這些物體可能是外星文明建造的巨型結構,好比說戴森雲,[3][7][24][25][26][27]這是一種假想的結構,先進的文明可能會在恆星四周建設這種結構體,用以將恆星發出的光轉換成能量使用。[28][29][30]

在2015年10月,SETI協會宣佈他們已經開始用艾倫望遠鏡陣觀察這顆恆星四周可能由智慧外星生物發出的無線電傳輸。[31][32]其他天文學家也提議進一步的觀察,可能使用地面上的綠岸天文望遠鏡、甚大天線陣、[19][33]以及未來專門搜尋系外行星的軌道望遠鏡,例如寬視野紅外線巡天望遠鏡、系外行星掩星任務衛星、以及行星掩星與星震探測衛星。[25][30]

另見

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads