热门问题

时间线

聊天

视角

秒差距

天文學中使用的長度單位 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

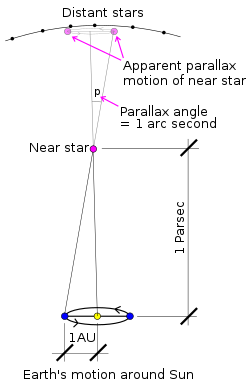

秒差距(英語:parsec,符號為pc)是一個宇宙距離尺度,用以測量太陽系以外天體距離的單位。1秒差距約為3.26光年、206,000天文單位或 3.085677585519×1016公尺(約31兆公里)。秒差距的原理使用了視差與三角學,其定義為「1天文單位(AU)的對角為1角秒時的距離」[1],但於2015年時被重新定義為一個精確值:648000/π天文單位。離太陽最近的恆星比鄰星,距離大約為1.3秒差距(4.2光年)[2]。絕大多數位於距太陽500秒差距(1630光年)內的恆星,可以在夜空中以肉眼看見。

秒差距最早於1913年,由英國天文學家赫伯特·霍爾·特納提出[3]。其英語名稱為一個混成詞,由「1角秒(arcsecond)的視差(parallax)」組合而來,使天文學家可以只從原始觀測數據,就能夠進行天文距離的快速計算。由於上述部分原因,即使光年在科普文字與日常使用上維持優勢地位,秒差距仍受到天文學與天體物理學的喜愛。秒差距適用於銀河系內的短距離表述,但在描述宇宙大尺度的用途上,會將其加上詞頭來應用,如千秒差距(kpc)表示銀河系內與周圍物體的距離,百萬秒差距(Mpc)描述銀河系附近所有星系的距離,吉秒差距(Gpc)則是描述極為遙遠的星系與眾多類星體。

2015年8月,國際天文學聯合會通過B2決議文,將絕對星等與熱星等進行標準定義,也包含將秒差距定義為一個精確值,即648000/π天文單位,或大約3.08567758149137×1016公尺(基於2012年國際天文學聯合會對於天文單位的精確國際單位制定義)。此定義對應於眾多當代天文學文獻中對於秒差距的小角度定義[4][5]。

Remove ads

基礎定義

秒差距是一種最古老的,同時也是最標準的測量恆星距離的方法。它是建立在恆星視差的基礎上。

想像待測的恆星與一條地球公轉軌道的半徑線段(即一個天文單位長度)所成的三角形,分別度量待測恆星到太陽及到地球的邊長、與這兩條邊的夾角。當這個夾角為一角秒時,這個三角形是如此的狹長、以至於這兩條邊長可視為相等,那麼這個邊長即稱為一秒差距。此時這個三角形既可視為等腰三角形、又可視為直角三角形(因剩餘的兩個角極其接近直角)。

更詳細地說,周年視差 的恆星與地球的距離 ,這個距離定義為一秒差距()。

Remove ads

在上圖中(非等比例繪製),S代表太陽,E代表地球在軌道上的一個點。因此ES的距離就是1天文單位(au)。假設角SDE為1角秒(1度的1/3600),D為太空當中的某一點,因此依據上述定義,該點與太陽間的距離就稱為1秒差距。根據三角學,SD的距離可由下列方式計算出來:

使用小角度近似[a],也就是極端小角度的正切值近乎等同於該角度本身(以弧度表示):

由於1天文單位被定義為149597870700 米=[6],因此可以計算出下列值:

| 1秒差距 | ≈ 206264.806247096天文單位 |

| ≈ 3.085677581×1016公尺 | |

| ≈ 19.173511577兆英里 | |

| ≈ 3.261563777光年 |

Remove ads

長度單位

天體視差

天體的視差越大,則其距離就越近。反之,則視差越小,離我們越遠。離我們最近的恆星(太陽除外)比鄰星的距離約為1.29pc(4.22光年)。

註腳

- 對於此計算方式,其誤差值約為10億分之一(1×10−9)。

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads