太陽

喺太陽系中心嘅恆星 From Wikipedia, the free encyclopedia

Remove ads

太陽(粵拼:taai3 joeng4,或者日 jat6,舊時又叫日頭,符號 ![]() )係最近地球嘅一粒恆星。佢喺太陽系嘅中心,太陽系所有行星都係圍住佢轉。太陽會發光發熱,係地球嘅最大能源。冇咗太陽,地球上嘅生物都會死。太陽令地球出現日頭同夜晚:地球會自轉,對住太陽嗰邊就係日頭,背住就係夜晚。

)係最近地球嘅一粒恆星。佢喺太陽系嘅中心,太陽系所有行星都係圍住佢轉。太陽會發光發熱,係地球嘅最大能源。冇咗太陽,地球上嘅生物都會死。太陽令地球出現日頭同夜晚:地球會自轉,對住太陽嗰邊就係日頭,背住就係夜晚。

太陽嘅直徑大約係1,392,000(1.392×106)公里,相當於地球直徑嘅109倍;質量大約係2×1030公斤(地球嘅333,000倍),大約佔太陽系總質量嘅99.86%[1],同時亦都係月球質量嘅2,700萬倍[註 1]。由化學組成來睇,太陽質量嘅大約四分之三係氫,剩低嘅幾乎都係氦,包括氧、碳、氖、鐵同其他嘅重元素質量少過2%[2]。

太陽係銀河系入面嘅一粒平平無奇嘅[3]主序星,佢嘅光譜類型係G2V(金黃色)嘅[4]。估計年齡大概有46億年,核心部分嘅氫氣已經用咗差唔多一半嚟做核融合,即係話佢做主序星嘅壽命已經過咗一半[5]。不過,太陽內部嘅情況仲有好多未解之謎,而家只能靠下面會講嘅「標準太陽模型」嚟推算。

另外,因為太陽係太陽系嘅中心恆星,所以有時啲人會將其他行星系嘅中心恆星都叫做「太陽」嚟打比喻[6]。

Remove ads

太陽活動

能量來源

内文:質子-質子鏈反應

閃閃發光嘅太陽究竟係靠咩能量嚟發光呢?呢個問題一直係19世紀前後發現咗好多化學反應都解釋唔到嘅一大疑問。開頭仲有人諗係重力勢能嘅關係,但係到咗19世紀尾發現咗放射能之後,就變成原子核反應成為咗主要嘅猜測。到咗1938年核融合反應俾人發現咗之後,大家就認為呢個就係太陽活動嘅能量來源啦。

標準太陽模型

太陽內部嘅結構係冇辦法直接觀察到嘅。所以喺1950年代到1960年代之間,有人試過用理論嚟推算。佢哋假設太陽係靠熱核融合反應將氫變成氦嚟產生能量,計算咗46億年嘅歷史過程,再解釋熱傳導同重力平衡,最後得出嚟嘅結果就叫做「標準太陽模型」。呢個模型仲計算埋太陽中心嘅溫度同密度。

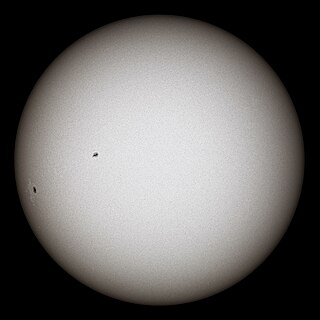

差動自轉

太陽入面嘅物質因為溫度太高,全部都係等離子體狀態。因為唔係實心嘅,所以太陽赤道附近轉得比較快,高緯度嘅地方就轉得慢啲。赤道附近大約25日轉一圈(喺地球上觀察到就係27日,因為地球公轉嘅影響)[7],極附近就要30日左右。太陽呢種「差動自轉」令到磁力線會慢慢扭曲。扭曲變形咗嘅磁力線最後會形成磁場圈,飛出太陽表面,造成太陽黑子或者日珥,仲會引發太陽耀斑爆發。呢啲天文現象如果喺日食嘅時候睇,就會比較容易觀察到。

太陽磁場同周期

太陽磁場

太陽有自己嘅磁場,但係同地球磁場好唔同。磁力線會比太陽風吹到向外擴散,仲會因為自轉嘅關係變成螺旋形。一般太陽附近嘅太空磁場強度唔夠1高斯,但係喺黑子嘅位置就可以去到幾千高斯,強度好唔平均。太陽附近強烈嘅磁場拉住等離子體嘅時候會產生X射線。[8]

呢種磁場嘅形成,同地球一樣都係靠發電機效應。但係因為差動自轉嘅影響,唔會形成簡單嘅雙極磁場,會因應緯度有唔同,最後形成水平方向嘅環形磁場。但係磁力線會互相排斥,所以會浮起嚟或者形成圈,造成太陽黑子。如果再加上哥氏力嘅影響,磁力線就會連接唔同位置或者扭曲,產生水平方向嘅電流,磁場就會變成南北極相反嘅緯度方向磁場,最後又返番去上下相反嘅雙極磁場。呢個變化大約每11年發生一次,呢個就係所謂嘅「太陽周期」。

周期

内文:太陽活動周期

太陽黑子會跟住太陽周期增減。呢個可以靠觀察黑子數量嚟睇到,當黑子越嚟越多嘅時候就表示太陽活動進入咗活躍嘅「極大期」。呢個循環同舊嘅磁場由一極剝落到另一極嘅時間相對應,每一個周期太陽磁場都會反轉一次。[9]太陽活動周期由1755年開始計數,叫做「第一周期」,而家我哋已經進入咗2008年1月開始嘅第24周期喇。除此之外,仲有好似「蒙德極小期」咁嘅更長嘅周期變化。順帶一提,11年周期係指磁場極性由一邊(比如由北到南)轉移嘅時間,如果計埋轉完一圈嘅時間,其實可以話係22年周期。[9]

呢個周期嘅解釋,喺1950年代由美國科學家尤金·帕克提出嘅「發電機機制」理論入面講過。佢話呢個周期係太陽磁場、差動自轉同對流喺對流層相互作用嘅結果。不過到而家都仲未有一個可以準確解釋到太陽周期嘅發電機模型,要做到呢點就要先解開對流層入面差動自轉嘅奧秘先得。[9]。

表面現象

太陽表面會出現好多唔同嘅現象,有啲會持續幾個鐘到幾個月。好似太陽黑子咁嘅斑點,仲有爆發現象例如太陽耀斑、日珥(prominence)、同埋日冕物質拋射(CME)都可以觀察到。呢啲現象嘅成因都係太陽磁場嘅磁力線管。黑子係因為磁力線管浮上嚟同光球面交叉嘅地方,會成對咁出現。呢度會阻擋到太陽能量釋放出嚟,所以呢個區域嘅溫度會相對低啲。

太陽耀斑

太陽耀斑係發生喺黑子上面嘅日冕附近,會持續幾分鐘到幾十分鐘嘅強烈爆發現象。會有高1到10萬公里、叫做「耀斑絲帶」嘅明亮帶狀光芒同強烈X射線射出嚟,仲會釋放介乎 1×1022 同 1×1025 焦耳之間嘅高能粒子去太空。[10]日珥就係因為形成黑子嘅磁力線管積聚咗2000到3000度嘅高溫等離子體,但係根部頂唔住就爆開嘅現象,都會噴出高能粒子。

日冕物質拋射(Coronal Mass Ejection, CME)

喺日冕入面仲有叫做日冕物質拋射(CME)嘅現象。呢個係由日冕下層湧上嚟嘅電離高溫氣體團,質量大概係1×1012 公斤,速度由每秒10到1000公里不等,能量可以去到1×1026 焦耳咁誇張。[11]以前啲人以為呢個係太陽耀斑爆發嘅副作用,但係經過觀察之後發現有時CME會比耀斑更早發生,[12]所以到而家都未搞清楚CME究竟係點樣形成嘅。

太陽風

内文:太陽風

當日冕入面嘅等離子體氣體壓力升到高過太陽引力嘅時候,就會噴出去太空,呢個現象就叫做「太陽風」。1951年德國科學家路德維希·比爾曼發現彗星嘅尾巴除咗受太陽光壓力影響之外仲受到其他力嘅影響,就預測有呢個現象。到1962年俾水手2號實地觀察確認咗[13]。

太陽風嘅密度大概係每立方厘米5個粒子,一般速度係每秒鐘300到500公里。[14]主要成分係質子(H⁺),其次係氦核(He²⁺)等離子同電子呢啲帶電粒子。呢啲粒子會順住磁力線以螺旋狀噴出太陽。[15]喺地球附近嘅溫度仲可以維持到十萬度。[16]太陽風可以去到110到160天文單位咁遠,直至撞到銀河系嘅恆星間氣體為止。呢個撞擊面叫做「日球層頂」,由太陽到呢度嘅範圍就叫做「太陽圈」(或者叫「日球層」)[17]。この太陽風が地球磁場の南北極域に達し、オーロラが発生する[14]。太陽風到達地球磁場嘅南北極區域之後,就會產生極光。

太陽風嘅特性會因應佢嘅來源有啲唔同。如果係嚟自太陽耀斑,就會好快,可以去到每秒1000公里,密度都好高[10]。如果係嚟自CME,密度會高但速度就中等。如果係嚟自日冕洞,就會好快但係密度低[13]。

Remove ads

太陽嘅謎團

三態分類

呢個唔單止適用於太陽,仲適用於其他恆星。太陽唔似實心嘅地球型行星同埋衞星,又唔似以液體為主嘅木星型行星同埋天王星型行星,佢冇一個明確嘅表面。以前,有個好流行嘅講法話太陽同其他主序星,仲有太陽將來嘅樣子 - 紅巨星,都係由氣體組成嘅。不過,而家都有人話因為重力嘅影響,表面係氣體,但係入面可能係液體同埋固體(正如之前講,核心嗰度溫度同壓力都好高,密度都高到癲)。到咗21世紀初,最多人信嘅講法就係太陽入面係等離子體同埋超臨界流體,呢啲都唔係固體、液體、氣體,而係第四種狀態(當中最多人信嘅就係等離子體)。因為咁,太陽入面嘅結構到底係咪屬於三態之一,到而家都冇個定論,仲係個謎。[18]

日冕加熱問題

太陽表面嘅溫度大概係6000度,但係圍住太陽嘅日冕溫度卻高達200萬度,點解會咁就成為咗太陽最大嘅謎團。喺60年代之前,最多人信嘅係「聲波加熱說」,話太陽嘅對流運動產生嘅聲波會變成衝擊波,然後轉化成熱能,就咁樣加熱日冕。[19]

到咗70年代,通過天空實驗室計劃觀察日冕嘅X射線,發現日冕受到太陽磁場形成嘅環狀結構影響,於是就有人提出係太陽磁場影響加熱。但係仲有人話係磁場引起嘅阿爾芬波,又或者係太陽耀斑引起嘅加熱,到而家都未有定論[19]。

太陽中微子問題

太陽內部嘅核融合反應會不斷放出中微子。呢個係直接了解太陽內部嘅方法,因為用肉眼睇唔到入面嘅情況。根據標準太陽模型,質子-質子鏈反應會產生以下四種太陽中微子:

呢四種由上到下分別係:p-p中微子(0.42MeV)、pep中微子(1.44MeV)、鈹中微子(0.38MeV同0.86MeV)、硼中微子(6.7MeV)。

60年代美國同85年日本都做過太陽中微子觀測,但係結果只有理論預測值嘅一半咁多。之後用更精準嘅方法再觀測,都係得到低過理論值嘅結果。因為用唔同方法都得到差唔多嘅結果,所以唔可以話係方法有問題。

90年代有幾個假說。一個係素粒子物理學嘅中微子振盪可能有影響。假設中微子有質量嘅話,佢哋嘅味道(電子型、μ型、τ型)可能喺太空飛行嘅過程中改變,而以前嘅測量方法淨係測到電子型中微子,所以睇落好似太陽中微子少咗。仲有人質疑標準太陽模型入面中微子產生比率嘅問題,話如果太陽中心溫度低過預期嘅話,p-pIII反應嘅比率就會減少,咁觀測到嘅太陽中微子就會少啲。甚至仲有極端嘅講法話「太陽根本冇核反應」,搞到要諗新嘅觀測方法。

到咗21世紀,超級神岡探測器開始運作,佢同加拿大差唔多時間開始嘅觀測方法比較,更加容易捕捉到非電子型嘅中微子。觀測結果雖然都係低過理論值,但係超級神岡探測器嘅實測值高過加拿大嘅,太陽中微子問題就用中微子味道改變嘅說法解決咗。超級神岡探測器仲喺另一個觀測證實咗中微子振盪,「太陽中微子問題」嘅提出者雷蒙德·戴維斯同埋帶頭做神岡實驗嘅小柴昌俊就喺2002年攞咗諾貝爾獎。

太陽環

1966年11月12號觀測日食嗰陣時,有美國科學家用紅外線觀測發現,離太陽大約300萬公里嘅地方有幾微米大細嘅塵埃圍成一個圈。到咗1993年11月13號喺印尼觀測日食嗰陣,京都大學嘅研究團隊都確認咗有呢個環。但係之後呢個環就睇唔到喇,要再研究下先知點解。[20]

Remove ads

太陽嘅歷史同未來

内文:恆星演化理論同太陽系嘅形成同演化

形成

太陽係由以前超新星爆炸遺留低嘅星際物質形成嘅第一代恆星[21]。科學家認為,太陽係由超新星爆炸散開嘅星際物質重新聚集而成。呢個講法嘅主要理據係太陽系入面有好多重元素,例如鐵、金同埋鈾,呢啲元素通常係喺大質量高溫恆星嘅內部通過核合成產生。當時同一個星雲可能形成咗1000到2000粒恆星,組成星團,但係經過45億年之後,呢個鬆散星團已經散開咗。HD 162826同HD 186302被認為係同太陽一齊喺同一個星雲誕生嘅「太陽兄弟星」。

演化

主序星階段

太陽核心嘅氫原子通過核融合反應轉化成氦原子,呢個過程令到中心壓力略為下降。為咗補償呢個壓力下降,中心會收縮同升溫,結果令到核融合反應效率提高,太陽變得更光。[22][註 2][23][註 3]預計未來太陽會繼續變光,到主序星階段末期會達到而家兩倍嘅亮度。

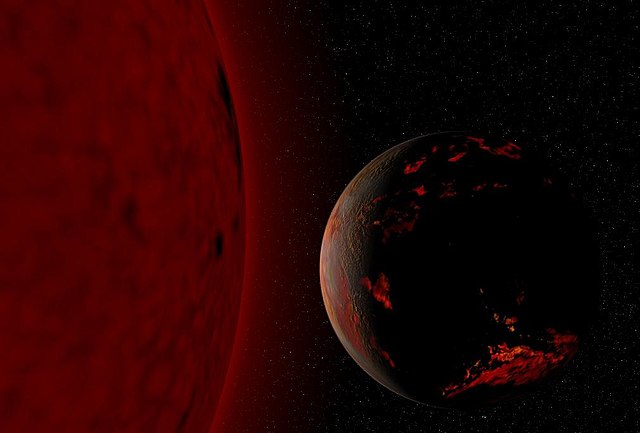

中心核嘅氫用盡之後

太陽嘅質量唔夠大,唔會引發超新星爆炸。根據20世紀末到21世紀初嘅研究,太陽嘅主序星階段會持續大約109億年。到63億年之後[24],中心核嘅氫燃料會用盡,核融合反應會喺中心核周圍開始[25]。結果,重力收縮同核融合膨脹之間嘅平衡會被打破,太陽就會開始膨脹,進入紅巨星階段。外層會膨脹到而家嘅11倍到170倍,而冇核融合反應嘅中心核會繼續收縮。到時候水星同金星會俾太陽吞噬,而且會因為高溫而融化蒸發。

76億年之後,中心核溫度會升到大約3億度,開始燃燒氦。太陽就會恢復到類似主序星時期嘅力平衡,體積會縮細到而家嘅11到19倍左右。中心核會形成氫同氦嘅雙層核融合結構,消耗更多嘅氫同氦。呢個穩定嘅時期大約會持續1億年,遠遠少過主序星時期嘅109億年。當中心核被碳同氧填滿之後,雙層燃燒會移到外層,太陽又會開始膨脹。最後太陽會膨脹到而家嘅200到800倍,膨脹嘅外層會接近而家地球嘅軌道。以前科學家以為地球會俾太陽吞噬或者蒸發,但係最新嘅研究認為,因為紅巨星階段初期會釋放大量物質減弱重力,行星軌道會向外移動,所以地球唔會俾太陽吞噬。不過,準確預測太陽嘅膨脹同對地球嘅影響仲係好難。

紅巨星階段之後,太陽會演化成脈動變星,外層物質會向四方八方釋放,形成行星狀星雲,呢個過程會持續10到50萬年。之後,太陽會變成白矮星,慢慢冷卻幾十億年,到123億年之後就會停止收縮。呢個演化模型係小質量恆星嘅典型生命歷程,所以作為恆星嘅太陽可以話係好普通嘅一粒星。

睇埋

註

- 準確係27,173,913.04347826倍

- 科學家估計,太陽喺45億年前進入主序星階段,到而家已經增加咗大約30%嘅亮度。

- 地球史において太古の海洋の存在を示す地質學的な証拠と相容れないことから「暗い太陽のパラドックス」と呼ばれる。田近(1998)『地球進化論』315-320pによる 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2016年6月30號,.廣島大學地球資源論研究室のまとめ、岐阜大學教育學部理科教育講座(地學)Web教材 高等學校理科總合B > 暗い初期太陽のパラドックス 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2015年9月28號,.、及びカール・セーガンらの原著、Sagan, C.; Mullen, G. (1972). "Earth and Mars: Evolution of Atmospheres and Surface Temperatures". Science. 177 (4043): 52–56. Bibcode:1972Sci...177...52S. doi:10.1126/science.177.4043.52. ISSN 0036-8075. PMID 17756316. 原先內容歸檔喺2010年8月9日. 喺2015年9月27日搵到.

{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: 作者名單 (link)(ワシントン大學のサイト上の全文PDF 互聯網檔案館嘅歸檔,歸檔日期2015年11月23號,.)を参照のこと。

Remove ads

參考

文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads