廣韻

宋代嘅官方韻書 From Wikipedia, the free encyclopedia

Remove ads

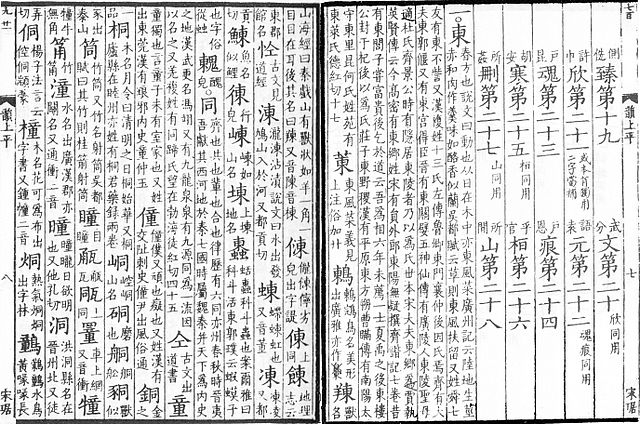

《大宋重修廣韻》,簡稱《廣韻》,係中國頭一部由政府主修嘅韻書,喺北宋大中祥符元年(1008年)由陳彭年等奉詔去寫,主要係增訂自先前嘅兩本韻書《切韻》同《唐韻》。《廣韻》總共收206韻,包括平聲57韻、上聲55韻、去聲60韻、入聲34韻。

佢係切韻音系嘅韻書,喺清朝重新發掘佢之後,啲人用佢作爲知曉古音嘅重要書籍。而高本漢仲用佢去復原中古音。《廣韻》之前嘅切韻系韻書曾經長期失傳,但二戰後發現咗王仁昫《刊謬補欠切韻》嘅完整版。

背景

內容

《廣韻》卷首記載話佢收咗2萬6194字,註解有成19萬1692字。之不過有啲字韻係多音字,一隻字有幾個音,所以其實有重複計數,今人踢走重複,計出嘅真實收錄字數係一萬六千字左右[1]。《廣韻》總共有五卷,韻目中平聲有57韻(上平聲28韻,下平聲29韻。平聲分咗上下兩卷,係因爲平聲字多,分兩卷係爲咗編纂方便,音韻並冇唔同,而區別於其他三聲),上聲有55韻,去聲有60韻,入聲有34韻,合計206韻。之不過,同時相鄰嘅兩個或三個韻可以通押同用,即係押韻時可以按規定諧押唔同嘅韻,按通押嘅韻數計,平聲有31,上聲有30,去聲有33,入聲有19,總共係113韻(不過呢條通押規定係《廣韻》編纂完之後又再改過嘅,本來係平聲32、上聲32、去聲34、入聲19,總共117韻)[2]。條通押規則直到平水韻都冇變,平水韻有106韻。

相比原本嘅《切韻》,《廣韻》多出13韻,佢哋分別係:

- 分開咗真韻嘅開口同合口,增加咗合口嘅「諄、準、稕、術」[3]

- 分開咗寒韻嘅開口同合口,增加咗合口嘅「桓、緩、換、曷」

- 分開咗歌韻嘅開口同合口,增加咗合口嘅「戈、果、過」

- 追加番對應住嚴韻嘅上聲韻同去聲韻,增加咗「儼、釅」

以上四項嘅最後一項係八世紀初嗰陣由王仁昫追加嘅,除此以外,都係將啲韻分咗開合,但音節嘅種類並冇加到(開合係指介音係咪圓脣,而押韻係押韻腹同韻尾,唔睇介音,所以喺通押中會冇咗開合區分),所以冇本質嘅變化。

用做反切嘅漢字裏頭,除咗避諱呢啲特別理由外,基本都沿襲咗《切韻》嘅內容,所以《廣韻》可以代替《切韻》去使。不過,《切韻》嘅反切到咗寫《廣韻》當時,啲音已經變咗啲,所以喺各卷嘅末尾有一節「新添類隔更音和切」,記載住改訂過嘅反切。啲改訂反切絕大多數同重脣音、輕脣音有關,呢兩種音喺《切韻》時代未分化。例如支韻「卑」嘅正文反切係「府移切」,喺卷尾就改註做「必移切」。

《廣韻》嘅字義訓釋相比起《切韻》仲長啲。不過講到啲專有名詞同埋姓嘅由來時,佢啲說明有偏差,呢樣喺《集韻》嘅序度批判過[4]。

書尾度載有「雙聲重韻法、六書、八體、辨字五音法、辨十四聲例法、辨四聲輕清重濁法」。

Remove ads

問題

内文:切韻考

《廣韻》嘅反切雖則基本遵從《切韻》,但佢有啲地方古怪。例如脂韻嘅「尸」切成咗「式之切」,但「之」係之韻字,正確嘅切音係「式脂切」。噉係由於喺《廣韻》時代,脂韻同之韻相近,呢啲字變得同音,於是某啲時候一啲人喺呢啲細節上出咗錯誤。另外,各韻嘅㞘㞘集中咗例外反切,呢啲係針對《切韻》所新追加嘅,可以從呢啲集中嘅例外研究出一啲嘢。

文獻版本

明代啲人唔記得咗《廣韻》,但顧炎武重新發掘咗佢,注意到佢嘅重要性。不過佢發現嘅明內府本係節略過嘅版本,佢過身後啲人先至發現《廣韻》嘅原本。南宋刊本之中,監本有高宗本、寧宗本[5],私家版有南宋巾箱本、題有「鉅宋廣韻」嘅版本。清代嘅刊本攞宋本做底本,當中有澤存堂本、曹楝亭本(補返咗部分嘅節略版)、古逸叢書本。澤存堂本有咗影印版,上面加咗周祖謨嘅校正,附埋部首索引,呢本係現時廣爲應用嘅版本。

韻目

Remove ads

攷

出面網頁

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads