热门问题

时间线

聊天

视角

世界貿易中心倒塌

纽约世界贸易中心倒塌 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

世界貿易中心倒塌是指位於美國紐約市曼哈頓下城的世界貿易中心,在2001年9月11日的九一一恐怖襲擊期間被摧毀的事件,這起災難造成現場近三千人喪生。由於兩架由基地組織成員劫持的商用客機被故意撞向雙塔,導致撞擊樓層燃起猛烈大火,最終引發兩棟超高層建築的完全漸進式倒塌。這兩棟建築在當時為世界上第四及第五高的大樓,此事件被認為是歷史上最致命、損失最嚴重的建築倒塌事故。

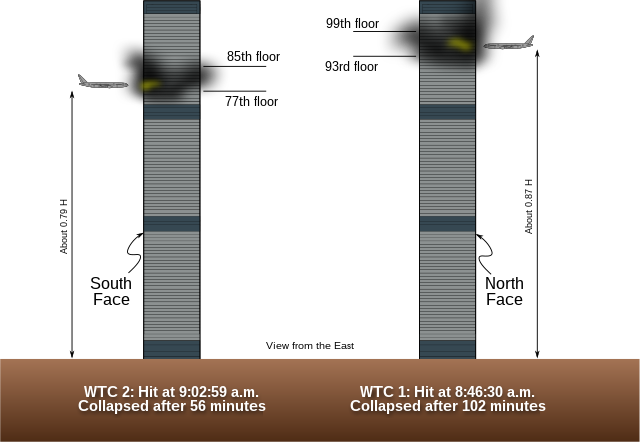

世界貿易中心北塔(WTC 1)首先被擊中,當時美國航空11號班機於上午8時46分撞入大樓。[註 1] 北塔在燃燒1小時42分鐘後於上午10時28分倒塌。[註 5]上午9時03分,世界貿易中心南塔被聯合航空175號班機撞擊。[註 6] 南塔在燃燒56分鐘後於上午9時59分倒塌。[註 7]

美國國家標準與技術研究院(NIST)於2005年發佈了對世界貿易中心倒塌的最終報告,指出飛機撞擊後的嚴重結構損壞及隨後燃燒的高溫火災,導致鋼結構失去承載力,最終引發漸進式倒塌。該報告強調,飛機燃油引發的多點火源在建築內部快速蔓延,使鋼梁溫度上升至可導致材料軟化的程度,進而導致樓層結構彎曲下垂。當樓板失去支撐,重力使上層樓層的重量壓垮下層結構,形成連鎖式崩塌效應。[15]

NIST的結論指出,倒塌並非由單一撞擊點或「爆炸裝置」引發,而是因為飛機損壞了關鍵的支撐柱與防火覆層,使鋼結構在火災中喪失抗壓能力。該機構進行的大量模擬分析顯示,當結構溫度超過約600攝氏度時,鋼梁會顯著變形,造成樓板下垂並拉扯外牆柱,最終使整體承重系統崩解。[16]雙塔倒塌產生了大量碎片與有毒粉塵,覆蓋曼哈頓下城地區約16英畝的範圍。[17] 建築物的倒塌導致鄰近結構,包括世界貿易中心七號大樓在內的多棟建築受損或毀壞。該區域的救援行動持續數月,最終於2002年5月30日正式結束。[18]

據統計,倒塌造成包括消防員、警察及平民在內的2,763人死亡。救援人員在事故現場長期暴露於含有石棉、玻璃纖維及重金屬微粒的粉塵中,導致許多人事後罹患呼吸系统疾病及癌症等健康問題。[19]在倒塌後的重建計劃中,原址被稱為「世界貿易中心遺址」或「原爆點」。該地區的重建由曼哈頓下城開發公司負責監督。新建的世界貿易中心一號大樓於2006年動工,2014年正式啟用。其高度達541公尺(1,776英尺),象徵美國獨立年份。[20]同時,位於原址北塔與南塔遺跡上的九一一國家紀念博物館於2011年9月11日開放,以悼念在恐攻中罹難者。兩座大型反射水池標示出原塔樓的基址,並刻有所有受害者的姓名。[21]

Remove ads

背景

當雙塔於1973年啟用時,它們是當時世界上最高的建築物。在九一一襲擊發生時,僅有位於吉隆坡的雙峰塔與位於芝加哥的威利斯大廈曾先後擁有「世界最高建築物」的頭銜。[22]

雙塔採用一種創新的框架管式結構設計,目的在於最大化室內空間的使用效率。這種結構兼具高強度與輕量化的特性,所需鋼材量比傳統鋼架式摩天大樓少約40%。[23]此外,北塔於1978年在頂部加裝一座高達362英尺(110米)的通訊天線,使其總高度達到1,730英尺(530米)。不過,因天線屬於非結構性附屬設施,因此未被正式計入建築總高度。

雙塔採用框架管式結構設計,使租戶能擁有不受柱或牆體阻隔的開放式樓層平面。建築物為正方形,每邊長207英尺(63米),四角則設有斜角,切角長度為6英尺11英寸(2.11米),使整體外部寬度約為210英尺(64米)。[24]

北塔高達1,368英尺(417米),比南塔略高六英尺,南塔則為1,362英尺(415米)。兩塔主要依靠密集排列的外柱來承受橫向載重,核心區域的鋼箱柱則與外柱共同支撐重力負載。[25]從第十層樓起,每側外牆各設有59根外柱,間距為 3英尺4英寸(1.02米)。[25] 雖然塔樓外觀呈方形,但其核心為長方形結構,內部設有47根貫穿全樓的主柱。[24] 所有電梯與樓梯均設於核心區域,核心與外牆之間為無柱開放空間,透過預製桁架樓板加以連接。[25]由於核心為長方形,因此樓板呈現長、短兩種跨距。樓板採用 4英寸-thick(10 cm) 的輕質混凝土,澆築於波紋鋼板上。[24] 此混凝土板由主桁架與橫向桁架構成的格狀系統支撐,並透過剪力連接與混凝土板形成組合結構。[25] 長跨距區域的桁架跨度約為 60英尺(18米),短跨距區域約為 35英尺(11米),以交錯排列方式連接至外柱,中心間距約 6.8英尺(2.1米)。桁架的上弦桿一端以螺栓固定於外牆梁座,另一端則焊接於核心鋼箱柱的通道構件。樓板透過Viscoelasticity減震器連接至外牆橫樑,以降低使用者感受到的晃動。[25]

此外,兩座塔樓在第107至110層之間設有「帽樑桁架」(或稱外伸桁架),其中沿核心長軸設有六組,短軸則有四組。[24] 此系統有助於重新分配樓板的橫向載重至外牆與核心柱之間,並提升鋼材與混凝土結構間的力學協調,使彎矩框架能將建築晃動轉化為核心柱的壓力,同時支撐設於屋頂的通訊塔。該桁架原本設計作為未來可能加裝天線的支撐基座,最終僅北塔實際設置了通訊設備。[24]

Remove ads

儘管在雙塔完工前曾進行過火災相關研究,甚至包含低速噴射客機撞擊的情境分析,但這些研究的完整內容如今已無從得知。世貿中心的倒塌讓工程界深感震驚,原因在於過去從未有摩天大樓因火災而倒塌,而飛機撞擊也早已被納入設計考量。[26]

在世貿中心的設計階段,結構工程師已考慮到飛機可能撞擊大樓的情況。1945年7月,一架B-25轟炸機因迷失於濃霧中,曾撞上了帝國大廈第79層。[27] 次年,一架C-45F Expeditor客機則因同樣原因撞上華爾街40號。[28]

世貿中心的首席結構工程師之一萊斯利·E·羅伯森曾表示,在設計階段,他考慮過波音707客機在濃霧中迷航,並以較低速度尋找降落甘迺迪國際機場或紐華克自由國際機場的情境。[29]在英國廣播公司於事件後兩個月進行的採訪中,羅伯森表示:「在波音707的假設情境中,我們並未把燃料負荷納入設計考量。我不知道該怎麼納入。」他指出,設計與實際撞擊之間最大的差異,在於飛機的速度——實際撞擊時的速度大幅提高了能量釋放,而這在當時的設計中並未被納入評估。[30]

在倒塌調查中,美國國家標準與技術研究院(NIST)取得了一份三頁長的白皮書,內容指出大樓能夠承受波音707或道格拉斯DC-8客機以時速600 mph(970 km/h)的撞擊。[31]

在1993年世界貿易中心爆炸案發生後,當時的首席結構工程師約翰·斯基林在接受訪問時曾表示:「我們的分析顯示,最大的問題將是所有燃料洩入建築內部,導致極為嚴重的火災,造成人員大量傷亡,但建築本體仍將屹立不搖。」[32]NIST在其報告中指出,能夠精確模擬飛機撞擊與後續火災影響的技術,直到近年才逐漸成熟。在1960年代,這類模擬的技術條件仍相當有限。[33][34]

NIST在最終報告中表示,並未發現任何與高速噴射客機撞擊,或由航空燃料引發大規模火災有關的原始設計文件。[35]

直到1970年代中期,石棉在建築業中被廣泛用作防火塗層材料。然而,1970年4月,紐約市空氣資源局下令禁止世界貿易中心施工單位繼續使用石棉作為絕緣塗層材料。[36] 隨後改以蛭石灰漿作為替代材料。[37]

在1993年世界貿易中心爆炸案之後的檢查中,發現大樓的防火塗層存在缺陷。[38]在雙塔倒塌前,擁有者紐約與新澤西港務局已著手進行防火塗層的補強工程。然而,當時北塔僅有18層完成補強(涵蓋所有後來遭飛機撞擊與火災波及的樓層),南塔則完成13層,但這些樓層未直接遭飛機撞擊。[39]

NIST指出,飛機撞擊造成大量防火塗層脫落,是導致大樓倒塌的關鍵因素之一。在北塔,撞擊導致一整層樓以上範圍內的大部分核心柱(47根中有43根)失去防火絕緣層,並使約 60,000 sq ft(5,600 m2) 的樓板桁架區域裸露;而在南塔,多層樓範圍內的39根核心柱失去防護,受影響的樓板桁架區域更達 80,000 sq ft(7,400 m2)。[35]大樓倒塌後,結構工程師萊斯利·E·羅伯遜表示:「據我們所知,當時幾乎沒有關於這類大型客機引發火災的研究資料,因此在設計階段也無法針對此類情境進行預備。事實上,在那個年代,還不存在能夠有效對抗這種火災影響的防火塗層系統。」[29]

Remove ads

兩次撞擊

在九一一襲擊事件期間,蓋達組織的四個恐怖分子小組劫持四架民航客機。其中兩架美國航空11號班機與聯合航空175號班機皆為波音767客機,於波士頓羅根國際機場起飛後被劫持。美國航空11號班機於上午8時46分以約440 mph(710 km/h)的速度飛越曼哈頓南部撞入北塔北側立面,撞擊第93層至第99層之間。[40]

17分鐘後,聯合航空175號班機自紐約港上空飛向東北方向,於上午9時03分[註 6]撞入南塔南側立面,撞擊範圍介於第77層至第85層之間,時速約540 mph(870 km/h)。[41][42]撞擊造成機身、引擎與充滿燃料的機翼部分擊斷外部結構柱(北塔34根、南塔26根),損壞亦波及機翼尖端與尾翼。此外,多根核心柱被切斷或嚴重受損,尤其是位於機身通過路徑上的部分。[43]

約三分之一的航空煤油在初次撞擊與隨後的火球中被消耗。[註 8][44][45]

部分燃油沿著至少一條電梯井向下流動,並在北塔第78層及大廳內引發爆炸。[46] 由於雙塔結構輕巧且內部空曠,燃燒的燃油能深入建築內部,引發大範圍多點火災。燃油本身僅燃燒數分鐘,但辦公室內的可燃物持續燃燒長達一至一個半小時。[47]

當175號班機撞擊南塔時,衝擊波震碎了北塔東側面鄰近火球區域的玻璃,[48] 進一步惡化了北塔內原有火勢,並使濃煙自新破裂的窗戶中湧出。[49]:63目前尚不清楚11號班機的撞擊是否同樣使南塔窗戶破裂。無論如何,11號班機的主要殘骸飛越南塔,175號班機的較大碎片亦未直接擊中北塔。[50] 在兩起事件中,部分飛機碎片墜落至鄰近建築,造成額外破壞。[51]:16[51]:31

雙塔內各自發生的火災情況存在明顯差異,從受困者的行為與反應即可看出。北塔內有大量民眾因無法忍受如地獄般的高溫環境而砸碎窗戶試圖逃生;相較之下,南塔被打破的窗戶則少得多。僅偶爾可見受困者出現在打開的窗邊,也未出現如北塔火災期間,在《瀕死》照片中那樣,大量人群聚集於窗外的景象。許多人在火災中從雙塔高處墜落或跳下,最終喪生。例如,在南塔南側第79層朝東的窗戶,有三人被目擊墜落。[52] 而在北塔,則有約100至200人從四個立面的高樓層墜落或跳下。他們被困在頂部18層之內,所有逃生路線被烈焰、高溫與濃煙封鎖,只能從高空一躍而下。[53]

這些差異顯示,相較於北塔,南塔內部惡化的速度較慢,環境也未立即變得如此難以忍受。美國航空11號班機幾乎正面撞擊北塔,導致第91層以上的所有逃生路線完全中斷,使受困者無法離開,只能在高溫與火焰的逼迫下選擇跳樓。而聯合航空175號班機撞擊南塔時,撞擊點位於大樓南立面的東南角,使得最西北側的樓梯間自上而下保持完整。[54]這條尚存的逃生路徑使部分南塔內的民眾得以成功撤離,也可能是導致較少跳樓情況出現的原因之一。

兩次撞擊所引發的火球規模雖看似不同,但實際上兩架飛機所載燃料量相近。[55] 差異主要在於北塔撞擊時,大量噴射燃油被導入建築物內部,而非外洩至空中。11號班機幾乎撞進北塔的中央核心區,[56] 造成燃燒的燃油沿著電梯井向下噴射,甚至抵達地下室與商場層,[57] 並在一樓大廳(距撞擊點超過90層)引發閃燃爆炸。[58] 175號班機撞擊南塔南立面時偏向東側而非中央,[59] 使燃油主要向外側擴散,形成在外觀上更為巨大的火球。

Remove ads

幾乎所有在雙塔內罹難的人都位於飛機撞擊點以上的樓層。由於北塔遭幾乎正面撞擊,塔芯內的三條主要樓梯(A、B與C)全數受損或被瓦礫堵塞,導致高層人員無法逃生。相較之下,南塔的撞擊位置偏東,接近東南角,使得位於塔芯西北側的A樓梯部分保持暢通,最終共有18名平民得以從撞擊層及其以上樓層成功逃出。雖然無法完全確定每位罹難者的具體所在樓層,但根據美國國家標準與技術研究院的調查報告,北塔自撞擊層起至頂層,共有1,402名平民罹難,其中數百人可能在撞擊當下即身亡。南塔則有614名平民死於撞擊層及以上樓層。另有不到200名平民在撞擊層以下死亡。兩架飛機上的147名乘客與機組人員,以及10名劫機者,亦全數罹難;此外,地面與鄰近建築內至少還有18人喪生。[60]

在雙塔倒塌過程中,殉職的救援人員包括342名[註 9]紐約市消防局(FDNY)人員,以及71名執法人員。後者包括:23名紐約市警察局(NYPD)警員、37名紐約港務局和新澤西警察局警員、5名紐約州稅務執行辦公室(OTE)成員、3名紐約州法院行政辦公室(OCA)官員、1名具備執法權的消防調查員(同屬FDNY罹難者之一)、1名美國聯邦調查局探員,以及1名美國特勤局特勤人員。

雙塔事件造成的平民與非平民死亡人數總計約為2,606人。

Remove ads

雙塔倒塌

雙塔的倒塌被稱為「最臭名昭著的漸進式倒塌範例」。[26] 每一次倒塌都是從飛機撞擊樓層的垂直承重構件局部失效開始,進而逐步蔓延至整體結構。[61] 結構元件一旦斷裂,釋放出的重力能量便透過連鎖反應般的衝擊力向下傳遞。[62]除了頂層以外,任何樓層一旦發生結構失效,理論上都可能引發整棟建築的倒塌。[63]

雙塔倒塌時大致呈垂直向下的對稱形態,雖然塔頂略為傾斜,且側面有大量碎片飛散。倒塌過程中,可見數層樓下的窗戶爆出灰塵與碎片,這是因為上方樓層急速下壓所擠出的空氣瞬間噴出所致。 在倒塌過程中,周邊柱與核心柱大量失去橫向支撐,因而向外倒塌,受到不斷增加的瓦礫推擠,導致外牆剝落並與主體結構分離,飛散距離可達500英尺(150米),撞擊周圍建築並引發火災,最終也造成七號樓倒塌。一些連接元件因螺栓斷裂而脫落,許多面板則四處散落。[64]倒塌開始後,北塔的外牆首批碎片約在11秒後觸地,南塔則約為9秒。而兩棟大樓的核心結構下部——北塔約60層、南塔約40層——在倒塌初期仍短暫立於原地,最長持續約25秒,隨後也陸續崩塌。[33]

Remove ads

在雙塔中,飛機撞擊所破壞的樓層率先失效。除了結構受損,撞擊同時也剝落了大部分防火塗層,導致鋼材迅速升溫。核心柱因而受損,開始出現蠕變現象並逐漸縮短。頂部的帽樑桁架試圖抵銷變形,將荷載轉移至外圍柱。然而,支撐長跨距樓層的60英尺桁架網板,其斜桿也開始屈曲,使樓板下沉超過兩英尺,進而牽動外牆變形。最終,撞擊區上方的樓板失去支撐,向下墜落至尚未受損的樓層。[65][39]北塔比南塔多維持了約46分鐘,其原因之一是北塔遭撞擊的時間較早(比南塔早17分鐘),加上撞擊位置接近中心,使核心受損較為對稱,結構整體仍具備一定承載能力。此外,火勢也在一小時後才蔓延至南側防火塗層受損較重的區域。[39]11號班機以時速約440英里撞上北塔第93至99樓,僅有約10層樓的結構重量壓在燃燒與受損區域之上。

相較之下,175號班機撞擊南塔時的速度遠高於11號班機,造成的結構破壞更為嚴重。由於撞擊點位於東南角,而非大樓中央,使得建築一側承受的負載失衡,加劇了結構損傷。[55] 另外,撞擊樓層較低(第77至85樓)也使得上方承重更多,導致外牆柱與核心柱承壓更大、更快斷裂。[66]據報導,一位資深FDNY主管在南塔倒塌後,仍對北塔是否也會倒塌感到懷疑,因為北塔並未在角落遭撞擊。[67]

當柱子斷裂時,上方建築結構的全部重量會瞬間壓落至撞擊層下方第一個完好樓層。該樓層在荷載逐步施加的情況下,最多可承受來自上方11層樓的重量;但若荷載如實際情況般瞬間施加,則其極限僅相當於6層樓— 。由於起始倒塌樓層上方樓層數遠超此值(北塔12層,南塔29層),使得下方結構無法承受這一突如其來的重力荷載。[68]

整個倒塌過程可分為兩個階段。首先是「向下破壞(crush-down)」階段:上部樓塊層層壓垮下方樓層。每層樓的破壞始於上部結構撞擊下一層樓板,並透過不斷增厚的瓦礫層(主要為混凝土)傳遞衝擊。每次撞擊所釋放的能量,會在後續撞擊中重新作用於結構,並集中影響直接受力的承重構件。[62] 這導致樓板連接過載,與周邊柱及核心柱脫離。外部鋼柱剝離,核心柱則因失去橫向支撐而失穩。[65] 該過程持續至上部樓塊撞擊地面,進而進入「向上破壞(crush-up)」階段:下部柱子自底部開始逐層屈曲。[65] 每當一層樓板失效,上方樓塊就墜落至下一層,持續進行破壞,直到屋頂觸地為止。[26] 隨著倒塌持續,速度逐漸加快,最終每層樓板的壓碎時間不到0.1秒。[69]

Remove ads

隨著火勢持續燃燒,南塔上層被困的住戶向9-1-1接線員報告樓內情況。09時37分,一名位於105樓的民眾,報告其下方「90幾樓的樓層已倒塌」。[70]紐約市警察局航空單位也向警察指揮官傳達建築狀況惡化的訊息。[71]09時51分(倒塌前七分鐘),紐約市警察局航空單位報告南塔有大塊碎片懸掛或墜落。[72][70] 南塔即將倒塌的威脅迫使警察下令疏散,但無直升機飛行員明確預測任何一座塔會倒塌。在緊急應變期間,紐約市警察局與紐約市消防局間通訊有限,超負荷的9-1-1接線員未將訊息傳達給現場消防局指揮官。09時59分,[49]:80[72]:322 南塔倒塌,距飛機 175 撞擊僅 56 分鐘[註 7]。

在倒塌前,共有18人成功自撞擊區及其以上樓層逃生,其中包括史丹利·普瑞納斯,他曾目睹飛機直衝而來。他們經由唯一未被破壞的樓梯間樓梯間A逃出。當建築倒塌時,可能仍有其他受困者正在嘗試由撞擊區下樓逃生。[73][74]許多接聽南塔求救電話的接線員,對現場迅速變化的情勢掌握不足。他們經常建議來電者「留在原地」,即使如今已知,在撞擊區及其上方樓梯間A仍可能保持通行。[75]

Remove ads

南塔倒塌造成北塔南側與東側立面窗戶破裂及其他外部結構受損,但不足以引發其倒塌。[51]:20 南塔倒塌後,NYPD直升機將北塔惡化狀況的訊息傳回,FDNY指揮官也下達命令疏散北塔內的消防人員。然而,由於無線通訊不良,北塔內的消防員未聽到現場主管的疏散命令,多數人甚至不知道另一座塔已倒塌。[76] 09時06分,一名紐約市警察局官員表示北塔即將倒塌,並建議將緊急車輛撤離建築群。[77] 10時20分,紐約市警察局航空單位報告「塔頂可能在傾斜」,一分鐘後確認北塔西南角正在屈曲並向南傾斜,促使一名警官開始敦促北塔周圍的所有紐約市警察局人員撤離至少三個街區。[77] 10時27分,航空單位宣告「塔頂即將倒下」;[70] 不到一分鐘後,北塔於10時28分倒塌,[註 10],距飛機撞擊已1小時42[註 5]分鐘。 由於11號班機撞擊時,上方、撞擊區內及其下方的所有逃生路線被切斷91樓以上無人生還。[79] 倒塌的雙塔產生巨大塵埃與瓦礫雲,覆蓋曼哈頓下城;輕微塵埃甚至飄至帝國大廈,約 2.93 mi(4.72 km) 之外。北塔倒塌產生的塵埃雲也比南塔更大、更廣,因為北塔倒塌時也帶動了南塔遺留塵埃的擴散。

七號大樓倒塌

當北塔倒塌時,大量碎片擊中世界貿易中心世界貿易中心七號大樓,導致大樓南側立面嚴重受損,[80] 並引發了持續燃燒整個下午的火災。[81] 結構損毀主要發生在7至17樓之間的西南角,以及44樓至屋頂之間的南立面;另有報告指出南側立面中央24至41樓之間可能存在一條大型垂直裂縫。[81]

大樓雖裝設了自動灑水系統,但系統設計存在多項單點脆弱性。灑水系統需要手動啟動電力消防幫浦,並非全自動系統;各樓層的控制閥僅透過單一管線連接主水幹管;此外,系統仍需電力以驅動消防泵輸送水源。由於當時水壓極低,灑水系統幾乎無法正常供水。[82][83]

部分消防員曾進入7號大樓內搜索,並試圖撲滅小規模火源,但由於水壓不足,滅火行動受阻。[84] 11樓與12樓的火勢在下午仍持續燃燒,東側立面可見火焰。[85][86]下午期間,6至10樓、13至14樓、19至22樓及29至30樓亦可見火勢。[80] 其中,7至9樓及11至13樓的火災在下午持續失控燃燒。[87]

約在下午2時,消防員注意到7號樓西南角10至13樓之間出現鼓脹,顯示建築結構不穩,隨時可能倒塌。[88] 消防員還聽見大樓傳出吱嘎聲,並回報地下層可能有結構損壞。[89]約下午3時30分,紐約市消防局局長丹尼爾·A·奈格羅下令停止救援、清除地面瓦礫及搜索行動,並撤離人員以確保安全。[90] 2001年9月11日美東時間下午5時20分33秒,7號世界貿易中心東側機電層首先坍塌;至下午5時21分10秒,整棟大樓全面倒塌。[91][92]此次倒塌未造成人員傷亡。

7號大樓倒塌時,碎片重創並污染了毗鄰的曼哈頓自治市社區學院的費特曼大樓,使該建築無法修復。2007年8月,費特曼大樓被列入拆除計畫。[93]修訂後計畫預定於2009年拆除舊樓,並於2012年完成新建工程,總經費約3.25億美元。[94][95]該大樓於2009年11月拆除,新建工程於同年12月1日展開。[96]

其他建築物

在雙塔倒塌的過程中,周圍許多建築物亦受到嚴重破壞或被毀。世界貿易中心五號大樓發生大火,部分鋼構結構坍塌,最終被拆除。其他被毀建築包括萬豪世界貿易中心酒店(即3號樓)、世界貿易中心四號大樓、世界贸易中心六号大楼以及圣尼古拉希腊正教堂。

世界金融中心群樓、西街90號與西達街130號也皆發生火災。德意志银行大厦、維瑞森大樓(即威訊大樓)以及维西街200号等建築在雙塔倒塌時受到撞擊損害,[98]西街90號亦然。[99]

自由廣場一號雖在結構上保持完整,但外表嚴重受損,部分玻璃窗破裂。位於西百老匯街30號的建築則因七號大樓的倒塌而受損。德意志銀行大廈在事件後因外觀損毀而以大型黑色幕布覆蓋。由於倒塌導致的嚴重水害、黴菌及其他結構性損壞,該建築最終被拆除。[100][101]

此外,許多藝術作品在九一一襲擊中受損或被毀。

調查

在襲擊事件發生後的最初階段,眾多結構工程師與專家紛紛接受媒體採訪,說明他們對雙塔倒塌原因的初步判斷。加州大學柏克萊分校的結構工程學教授阿博哈桑·阿斯塔內-阿斯爾解釋指出火災產生的高溫使鋼梁與鋼柱軟化,「變得柔軟且鬆垮」,最終無法再支撐上層結構。他同時推測,在飛機最初撞擊時,防火覆層可能被震落。他進一步指出,一旦初始結構失效發生,整棟建築的連鎖坍塌便無可避免。[102]

曾設計馬來西亞雙峰塔與鄰近世貿中心的世界金融中心的建築師西萨·佩里則表示:「沒有任何建築能為這種程度的衝擊做好準備。」[103]

2001年9月13日,西北大學土木與材料工程學教授茲德涅克·巴占特發表了一份初步分析草稿,探討世貿中心倒塌的原因。巴占特認為,火災的高熱是關鍵因素,導致核心與外圍鋼柱皆因受熱而變形、失去承載能力並發生屈曲。一旦某一樓層超過半數鋼柱屈曲,上方結構便無法再支撐,進而引發全面坍塌。巴占特隨後將此研究擴寫並正式發表。[104]

麻省理工學院土木工程師奧拉爾·布尤科茲圖克與弗朗茨-約瑟夫·烏爾姆亦於2001年9月21日發表了倒塌機制分析,[105] 並於隔年收錄於由愛德華多·考塞爾編輯的MIT文集《失落的雙塔與其後》中。[106]

雙塔倒塌後,關於哪個機構有權展開正式調查一度出現混亂。雖然航空事故有明確的調查程序,但當時並未指定任何機構負責建築倒塌的調查。[107] 後來,由美國土木工程師學會旗下的結構工程師學會組成調查小組,並由CTL集團資深副總裁W·吉恩·科利擔任組長。小組成員還包括美國鋼結構協會、美國混凝土學會、國家防火協會及防火工程師學會。[108]最終,美國土木工程師學會邀請FEMA共同參與,調查由FEMA主持完成。[108]

該調查受到部分美國工程師與國會議員批評,指其經費有限、缺乏強制取證權,且調查人員對世貿遺址的進入受到限制。當時一大爭議是,清理作業導致大部分鋼構元件遭銷毀。[109]實際上,國家標準與技術研究院在最終報告中也指出,調查可用的實體證據極為有限。清理結束後,僅保存少數建築構件供分析,約236件鋼材樣本。雖然95%的結構梁與鋼板,以及50%的鋼筋被回收,[110] 但實際上可供取樣分析的比例非常低。

FEMA於2002年5月發表報告;同年8月,NIST宣布展開獨立調查。儘管如此,直到2002年9月11日,也就是災難一周年當天,社會輿論仍呼籲進行更深入的調查。[111] 美國國會於2002年10月通過《國家建築安全團隊法案》,授權NIST對世貿中心倒塌事件進行正式調查。[112]

FEMA指出,世貿中心倒塌的主要原因是飛機撞擊造成的結構損傷,以及隨後高溫火災的影響。麻省理工學院材料工程與系統工程教授托馬斯·伊格(Thomas Eagar)認為,火災是世貿中心倒塌中「最常被誤解的部分」。當時部分媒體與學者誤以為火焰「熔化了」鋼結構,但伊格指出,航空燃油本質為煤油,其燃燒溫度最高約攝氏1,000度,遠低於鋼材熔點約1,500度,因此不可能使鋼結構熔化。[113]

基於此,FEMA及其他研究者將調查重點轉向建築結構中可能的薄弱環節,尤其是樓板與外牆及核心柱體的連接部位。[114] FEMA報告指出,飛機撞擊後大量航空燃油在爆炸瞬間燃燒殆盡,殘餘燃油迅速向下流動並在數分鐘內燃盡。雖然這些燃燒產生的熱量不足以直接引發結構坍塌,但燃油火焰點燃了多層樓的可燃物,導致多層樓層同時起火。持續多分鐘的高溫使受損鋼架進一步軟化,失去承載力,最終導致兩座塔樓相繼倒塌。

NIST在FEMA報告發表後,應專家、產業界與罹難者家屬的要求展開為期三年、耗資1,600萬美元的正式調查。該調查旨在釐清雙塔結構失效與漸進式倒塌的起因。[115]

NIST的研究聚焦於「導致倒塌的一連串事件」,並未延伸至倒塌後的動態模擬。[116] 調查團隊結合 NIST 內部技術人員與多個外部專業機構的協助,包括美國土木工程師學會結構工程學會(SEI/ASCE)、防火工程師學會(SFPE)、國家防火協會(NFPA)、美國鋼結構協會(AISC)、辛普森・甘伯茨與赫格公司(Simpson Gumpertz & Heger Inc.)、高層建築與都市居住委員會(CTBUH)及紐約結構工程師協會(SEAoNY)。

NIST以火災動力模擬軟體(Fire Dynamics Simulator)建構了塔樓的局部與整體模型,重現飛機撞擊與火焰蔓延的過程。部分學者如馬里蘭大學的防火工程教授詹姆斯・昆提里耶(James Quintiere)批評報告僅保留少量鋼構樣本,且缺乏時間軸與實證支持。[117] 另有工程師建議應建立整體動態模型並與實際倒塌影像比對,以加深對倒塌機制的理解。[118]針對七號大樓,NIST 的報告指出未在音訊與影像資料中發現爆炸聲,也無現場目擊者回報爆炸現象。[119]隨後,美國國家標準與技術研究院(NIST)受命主導對雙塔與七號大樓的正式調查,由蘇尚德・尚德(S. Shyam Sunder)博士負責。此次研究同樣整合多個專業團體之協助,包括美國土木工程師學會結構工程學會(SEI/ASCE)、防火工程師學會(SFPE)、國家防火協會(NFPA)、美國鋼結構協會(AISC)、高層建築與都市居住委員會(CTBUH)及紐約結構工程師協會(SEAoNY)等。[120]

NIST於2008年11月發表最終報告,說明七號大樓倒塌的具體成因。該報告基於同年8月21日公布並開放公眾意見的草案。在研究過程中,NIST使用ANSYS公司軟體模擬倒塌前的結構反應,並利用LS-DYNA分析倒塌啟動後的整體反應。McAllister, Therese. WTC 7 Technical Approach and Status Summary (PDF). NIST. December 12, 2006 [February 17, 2008]. 報告指出,柴油燃料並非倒塌的關鍵因素,結構受損與轉接構件(如桁架、鋼樑及懸挑結構)也非主要原因;相反地,缺乏滅火用水導致火勢失控,是造成倒塌的關鍵。當日下午,長時間燃燒的火焰使第79號柱附近的樓板鋼樑受熱膨脹,推動主要鋼梁脫離支撐座,造成第8至14層樓板崩落。由於失去了九層樓的橫向支撐,第79號柱隨即屈曲,導致東側機電層與鄰近柱體坍塌。隨著核心區域關鍵柱陸續失效,崩塌向西擴展,最終使外圍結構在第7至17層之間屈曲,上部建築整體下沉。根據NIST對北立面影像的分析,建築外牆約八層樓(約32公尺)範圍內以接近自由落體的加速度下墜。報告指出,前18層的下降時間約比理論自由落體長40%。[121] 報告結論認為,長時間燃燒的辦公室可燃物與缺乏滅火水源,是導致倒塌的主要原因。

七號大樓倒塌具有特殊意義,因為這是首起完全由失控火災引發的高層建築倒塌事件。 NIST在報告中重申了先前針對雙塔倒塌提出的多項建議,並特別強調應修訂建築耐火設計規範:一是即使自動灑水系統失效,建築仍須具備防止崩塌的能力;二是評估熱膨脹對樓板支撐系統的影響。NIST指出,現行建築法規多著重於防止人員傷亡,卻未充分防止建築結構倒塌。未來應確保即使無法滅火,建築結構仍不會因火災而倒塌。

2003年,愛丁堡大學結構工程教授阿西夫・烏斯馬尼(Asif Usmani)與同事發表論文,初步認為即便無飛機撞擊,僅由多層高溫火災亦足以使世貿雙塔倒塌。他們指出,雙塔結構對多層同時燃燒的火災特別脆弱。[122]

在NIST報告發表後,英國奧雅納工程顧問公司的芭芭拉・蓮恩(Barbara Lane)質疑NIST認為「防火塗層受損」是倒塌必要條件的結論。她指出,根據奧雅納的模擬結果,即使防火塗層完好、且未受飛機損傷,三層同時發生重大火災亦足以造成塔樓崩塌。[123]

前愛丁堡大學防火安全工程中心主任何塞・托雷羅(José L. Torero)則持續進行大規模建築火災的實驗研究,如達瑪諾克實驗,以探討火災對高層建築結構完整性的實際影響。[124][125]

影響

世貿中心倒塌後的清理工作是一項由紐約市設計與建設局主導的龐大工程。2001年9月22日,位於馬里蘭州鳳凰城的受控爆破公司(CDI)提交了一份初步清理計畫。[126]

整個清理作業耗資數億美元,日夜不停地進行,動員了眾多承包商與分包商。[127] 到了11月初,約有三分之一的瓦礫被清除,市府為加快進度而減少了參與遺體搜救的消防員與警察人數,此舉一度引發與消防部門的對立與抗議。[128]

儘管消防人員持續努力灌救,廢墟中的火焰仍燃燒了將近三個月。直到大部分瓦礫被清理完畢,火勢才在2001年12月下旬完全撲滅。[129][130] 截至2007年,周邊受損建築的拆除作業仍在進行,同時新建的世界貿易中心一號大樓也已動工。

世貿中心的倒塌釋放出龐大的粉塵雲,連續多日籠罩整個曼哈頓。2001年9月18日,美國環境保護署(EPA)曾公開宣稱曼哈頓的空氣「安全可供呼吸」。[131] 然而,2003年EPA督察長的調查報告指出,該機構當時並無足夠數據支持這一說法。倒塌後的粉塵嚴重惡化了空氣品質,被認為是導致曼哈頓下城出現多種呼吸道疾病的主要原因之一。其中包括石綿沉滯症,而石綿確實存在於瓦礫粉塵中。[132]

多項長期研究顯示,第一線救援人員出現明顯的身心健康問題,包括氣喘、鼻竇炎、胃食道逆流與創傷後壓力症候群等。[133]

健康影響同樣波及曼哈頓下城及鄰近的曼哈頓華埠居民、學生與上班族。[134] 部分與有毒粉塵相關的死亡案例亦被納入911國家紀念博物館的紀念名錄之中。[135] 根據統計,已有超過18,000人因粉塵相關疾病而長期受苦。[136]

參見

- 九一一襲擊事件

- 世界貿易中心世界貿易中心七號大樓倒塌

- 世界貿易中心遺址健康計畫

註釋

- 確切時間存在爭議。《九一一調查委員會報告》記錄撞擊時間為上午8時46分40秒,[5]而美國國家標準與技術研究院則記為8時46分30秒。[6]

- 此數字包括在劫機、墜毀、火災及倒塌中喪生者。

- 根據NIST的估算,11號班機撞擊北塔時載有約10,000 US gal(38,000 L)燃油,其中1,500 US gal(5,700 L)在撞擊瞬間燃燒,類似數量的燃油於大樓外部爆燃,約7,000 US gal(26,000 L)則在辦公樓層內燃燒,引發可燃物起火。同樣地,175號班機撞擊南塔時約載有9,100 US gal(34,000 L)燃油,最多1,500 US gal(5,700 L)在初始火球中燃盡,2,275 US gal(8,610 L)於外部燃燒,超過5,325 US gal(20,160 L)在室內燃燒。NIST估計,雙塔每層樓約含有每平方英尺4磅(約每層60噸)的可燃物。

- 共計有343名消防員在世界貿易中心遇難,但其中一人並非因倒塌死亡,而是被南塔墜落的平民砸中喪生。

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads