热门问题

时间线

聊天

视角

亞歷山大·伯努瓦

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

亞歷山大·尼古拉耶維奇·伯努瓦(俄語:Алекса́ндр Никола́евич Бенуа́,羅馬化:Aleksandr Nikolayevich Benua;1870年5月3日1870年4月21日[儒略曆{{{3}}}][1] [2] – 1960年2月9日)[3]是一位俄羅斯藝術家、藝術評論家、歷史學家、文物保護主義者,也是「藝術世界」(Mir iskusstva)藝術運動及雜誌的創始成員之一。[1][4] 俄羅斯文學史家德米特里·斯維亞托波爾克-米爾斯基親王曾稱他為「現代俄羅斯最偉大的歐洲人」。[5] 伯努瓦是一位對俄羅斯文化產生深遠影響的博學家,他是「藝術世界」圈子的知識領袖,並透過與謝爾蓋·達基列夫的俄羅斯芭蕾舞團合作,成為現代芭蕾和舞台設計的開創性人物。[6] 1918年至1926年,他擔任艾米塔吉博物館畫廊館長,此後永久移居巴黎。[7]

Remove ads

早年生活與教育

亞歷山大出生於藝術與知識分子家庭——伯努瓦家族,是19世紀至20世紀初俄羅斯知識分子中的傑出成員。他的父親是著名建築師尼古拉·伯努瓦,母親卡米拉·卡沃斯是作曲家卡特里諾·卡沃斯的孫女。[7] 儘管家族擁有法國、意大利和德國血統,但伯努瓦認為自己「不僅在公民身份和語言上,而且在生活方式和性格上都完全是俄羅斯人」。[5]

1885年至1890年,伯努瓦就讀於聖彼得堡的邁氏中學,這是一所面向首都上層中產階級和知識分子子女的精英學校。在那裡,他與德米特里·菲洛索福夫、康斯坦丁·索莫夫、瓦爾特·努韋爾和萊昂·巴克斯特等人組成了一個名為「涅瓦皮克威克人」(Nevsky Pickwickians)的團體,致力於藝術與文化的講座和討論。這個團體後來成為「藝術世界」運動的核心。[5] 伯努瓦以其「強大的智識和博學」成為該團體的知識領袖,並指導了當時尚顯稚嫩的謝爾蓋·達基列夫。[6][5]

伯努瓦的成長環境幾乎完全在聖彼得堡及其郊區,他承認自己對彼得大帝創建的這片「歐洲化」角落之外的「俄羅斯」知之甚少。他曾寫信給小說家德米特里·梅列日科夫斯基,承認自己的俄羅斯身份,但宣稱自己在血統、天性和教養上都是一個真正的「西方之子」。[5]

Remove ads

《藝術世界》運動

1898年,在達基列夫的帶領下,「藝術世界」(Mir iskusstva)運動正式成立。該團體拒絕將藝術視為道德或政治工具,反對19世紀60年代以來流行的民粹主義和具有社會意識的巡迴展覽畫派(Peredvizhniki)藝術。他們提出「為藝術而藝術」的口號,強調藝術應「自由而不受束縛」。[5]

伯努瓦是該運動的靈魂人物之一,他反對帝國藝術學院「死氣沉沉的儀式」,也排斥他所謂的「目的性繪畫」的「內在奴役」。[5] 他與達基列夫在編輯方針上時有衝突,例如伯努瓦堅持雜誌應專注於更具現代性的藝術家,反對達基列夫希望納入俄羅斯工藝美術運動成員的想法。這些根本性的分歧最終導致雜誌於1904年停刊。[5]

《凡爾賽》系列

伯努瓦對凡爾賽宮的迷戀貫穿其一生,並促成了他最著名的藝術成就之一——《凡爾賽》(Versal)系列。這一系列創作持續了三十多年,包含超過六百件素描、水彩、粉彩、水粉、版畫和油畫,主要創作於他兩次長期旅居法國期間(1896-1899年及1905-1907年)。[8]

伯努瓦對凡爾賽的興趣始於少年時期,當時他偷偷閱讀父親書房裡大仲馬的歷史小說。[9] 像《約瑟夫·巴爾薩莫》和《路易十四和他的時代》等小說,塑造了他對凡爾賽的最初印象——一個充滿憂鬱、衰敗之美的地方。大仲馬筆下年邁、厭世的國王形象,與伯努瓦後來在畫作中呈現的路易十四晚年形象不謀而合。[9]

1896年,伯努瓦首次親身到訪凡爾賽,當時的凡爾賽宮在19世紀大部分時間裡被忽視,顯得荒涼。他被這座宏偉建築的「奇妙憂鬱」所震撼,並寫道:「不知何故,我立刻被帶入了路易十四統治的晚年。」[8] 這種感受與大仲馬小說中描寫的氛圍產生了強烈共鳴,成為他創作的心理基礎。

《凡爾賽》系列深受當時法國流行的洛可可復興風格影響。伯努瓦將作品分為兩大類:「真實的凡爾賽」(Versailles 'real)和「想像的凡爾賽」(Versailles 'imagined)。[8]

- 想像的凡爾賽:這部分是工作室創作,伯努瓦將歷史人物「置入」他所描繪的風景中,重現18世紀的宮廷生活。

- 《國王的最後漫步》:伯努瓦並未描繪太陽王路易十四的輝煌頂峰,而是聚焦於其衰老、虛弱的暮年。畫中的國王常常坐著輪椅,在空曠的花園中漫步,身邊圍繞著諂媚的朝臣。這些作品充滿了黃昏和秋天的色調,象徵著一個時代的落幕。[8] 俄國評論家謝爾蓋·馬科夫斯基將伯努瓦的凡爾賽形容為一座「墓地」,藝術家彷彿「隱形地跟隨在國王的輪椅後,竊聽垂死暴君的思想」。[8]

- 雅宴(Fête galantes)與戲劇性:此類作品如《侯爵夫人的沐浴》和《中國館:嫉妒者》,描繪了宮廷的奢華娛樂與愛情冒險。伯努瓦深受讓-安東尼·華托、法蘭索瓦·布雪等洛可可大師的影響,但同時也融入了現代主義的諷刺意味。畫面構圖常模仿戲劇舞台,人物姿態做作,強調了觀看與被觀看的主題。[8]《侯爵夫人的沐浴》尤其引人注目,其對裸體的描繪在當時的俄羅斯藝術中具有開創性,被視為現代主義而非學院派或現實主義的裸體畫作。[8]

Remove ads

伯努瓦的《凡爾賽》系列在1906年巴黎的秋季沙龍展出時,並未獲得預期的讚譽。法國評論家認為其作品具有「模仿性」,因為他們對洛可可風格遠比任何俄羅斯人熟悉。這次經歷可能促使伯努瓦意識到,儘管他渴望融入法國藝術界,但他的藝術最終是為俄羅斯觀眾創作的。[8]

對帝俄歷史的詮釋

伯努瓦的藝術創作和學術研究深受俄羅斯帝國時代,特別是18世紀和19世紀初的古典主義風格影響。他對彼得大帝之後的「西化」俄羅斯情有獨鍾,並認為「屬於彼得時代的藝術作品幾乎沒有舊俄羅斯藝術的痕跡」。[5]

伯努瓦對亞歷山大·普希金的作品抱有濃厚興趣,他為普希金的詩歌和故事創作的插畫成為其最著名的成就之一。

- 《青銅騎士》:伯努瓦從1904年開始為這部作品創作插畫,並在之後的二十年間多次重繪。他著迷於詩歌中現實與幻想的交織。其插畫捕捉了聖彼得堡的戲劇性氛圍,特別是洪水場景和主人公葉甫蓋尼被彼得大帝雕像追逐的夢魘。伯努瓦更關注詩歌的藝術性和戲劇張力,而非其政治寓意。[5]

- 《黑桃皇后》:伯努瓦同樣多次為這個故事創作插畫,並於1921年為柴可夫斯基的同名歌劇設計了舞台。他被故事中的神秘氛圍和克制的古典主義風格所吸引。無論是插畫還是舞台設計,聖彼得堡的建築與室內裝飾都成為故事中不可或缺的角色。[5]

- 《上尉的女兒》:與前兩部作品不同,伯努瓦為這部小說創作的插畫描繪了普加喬夫起義時期的鄉村社會。他以其標誌性的戲劇感和對歷史細節的精準把握,生動地再現了貴族英雄與農民叛軍相遇的場景,視覺化了革命前俄羅斯主人與臣民之間的對立。[5]

Remove ads

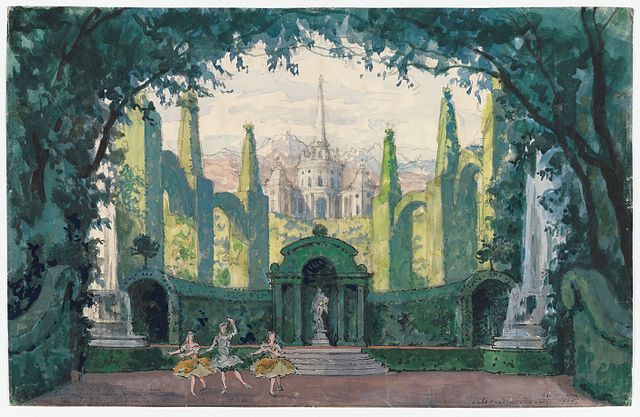

舞台設計

伯努瓦將「藝術世界」的美學理念帶入了舞台,徹底改變了20世紀初的芭蕾舞設計。他深受理查·華格納「總體藝術」(Gesamtkunstwerk)概念的影響,認為舞台上的所有元素都應服務於一個統一的藝術整體。[6]

伯努瓦是俄羅斯芭蕾舞團早期的核心設計師。他最傑出的貢獻是1911年的芭蕾舞劇《彼得魯什卡》,他不僅設計了佈景和服裝,還與伊戈爾·斯特拉文斯基共同創作了劇本。[5]

《彼得魯什卡》的靈感源於伯努瓦對童年時代聖彼得堡謝肉節(Maslenitsa)市集和木偶戲的溫馨回憶。他希望重現那個已被當局取締的、充滿活力的民間節日景象。故事圍繞三個木偶——象徵高貴與苦難的彼得魯什卡、代表「永恆女性」的芭蕾女伶,以及體現「愚蠢與誘人男性氣質」的摩爾人——展開的悲劇愛情故事。[5] 伯努瓦的設計將一個理想化的、充滿活力的俄羅斯民間生活場景,置於聖彼得堡古典主義建築的框架之內,創造出一種既真實又夢幻的視覺效果。該劇成為伯努瓦的舞台設計傑作,將一個逝去的時代和獨特的俄羅斯體驗呈現給了全世界的觀眾。[5]

Remove ads

1926年,伯努瓦永久移居巴黎。他的事業並未因此中斷,而是繼續在歐洲各大劇院工作。他曾為艾達·魯賓斯坦的舞團、巴黎歌劇院(設計1924年復排版《吉賽爾》)、斯卡拉大劇院以及導演阿貝爾·岡斯的史詩電影《拿破崙》(1927年)擔任設計。[7] 直至晚年,他依然活躍在設計領域,87歲時還為倫敦節日芭蕾舞團設計了《胡桃夾子》,並為英國皇家芭蕾舞團復排了《彼得魯什卡》。[7]

藝術史學家與評論家

伯努瓦不僅是創作者,更是一位極具影響力的藝術史學家與評論家,其淵博的學識為他贏得了同時代人的敬重。

伯努瓦的批評思想體現在他為《藝術世界》、《金羊毛》和《阿波羅》等雜誌撰寫的大量文章中。1906年,在1905年革命的動盪之後,他發表了著名的文章《藝術的異端》(Artistic Heresies)。文中,他嚴厲批判了現代藝術中極端的個人主義,認為這會導致藝術的「野蠻化」和社會凝聚力的瓦解。他呼籲回歸一種新的「阿波羅精神」,即建立在明確準則和形式之上的藝術,儘管他並未提出具體的公式,但他堅信藝術需要「學派」的指導,以避免無政府狀態。[5]

他還在文章中對比了莫斯科和聖彼得堡的藝術氣質,認為莫斯科雖然更有活力、更「俄羅斯」,但缺乏聖彼得堡那種「偉大而嚴謹的力量」和紀律性。他對聖彼得堡古典主義所代表的秩序和理性推崇備至。[5]

伯努瓦是俄羅斯文物保護運動的先驅。他以筆名發表一系列文章,尖銳批評當時對聖彼得堡歷史建築的破壞和庸俗改造,呼籲保護冬宮、海軍部大廈等18世紀的建築傑作。[5]

從1901年到1903年,他擔任《俄羅斯藝術瑰寶》(Khudozhestvennoe sokrovishche Rossii)雜誌的編輯,系統性地向公眾介紹和捍衛俄羅斯的文化古蹟。後來,他又為《往昔的歲月》(Starye gody)雜誌撰稿,致力於普及和研究俄羅斯過去的藝術珍品。他的研究和記錄為後人保存了許多在革命和戰爭中被毀的藝術品的珍貴資料。[5] 他的巨著《歷代繪畫史》(1912-1917年)和他擔任艾米塔吉博物館畫廊館長的經歷,進一步鞏固了他作為權威藝術史學家的地位。[7]

晚年與遺產

1926年,伯努瓦攜家人永久離開蘇聯,定居巴黎。在國外,他繼續透過藝術創作來懷念他記憶中的俄羅斯。評論家理查德·巴克爾(Richard Buckle)評價道:「亞歷山大·伯努瓦是一位將劇院的魔力……視為生命氣息的藝術家。他是一位偉大而革命性的設計師,儘管他主要致力於復興昔日的輝煌。」[7]

伯努瓦的藝術和思想遺產在後蘇聯時代的俄羅斯得到了重新發現。1988年,一座紀念伯努瓦家族的博物館在他父親設計的彼得夏宮建築內開放。[5] 他對帝俄時代的藝術詮釋,特別是他為普希金作品和《彼得魯什卡》所做的設計,塑造了後世對俄羅斯「白銀時代」的集體想像。

作品

-

《伊莉莎白女皇於聖彼得堡貴族街道的漫步》,1903年

-

《在德國區》,1911年

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads