热门问题

时间线

聊天

视角

社会

持續產生互動的群體 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

社會是由持續互動的個體構成的群体,也可以指生活在同一领土的大型社会团体。生活在同一社會的個體一般受同一政治權威及主流文化期望所約束。它的主要特點在於具共同文化和制度背景之個體的互動(社会关系)——因此一個特定社會可以說是上述關係及其參與者的總和。

人類社会结构複雜且具高度合作性,它們常把參與者分為不同的社会角色,然後以此為基礎分工。社會亦把人類行為或理念分為「可接受」和「不可接受」(社會規範),塑造他們的角色和行為。社會成員會互相合作,讓參與者受益,使他們能達到單靠個人難以達成的目標。

社會可根據技术水平及經濟活動類型分類。擁有大量食物剩餘的大型社會多有明確的社會階層或支配階級。不同社會的性別角色、政體形式、對親屬關係的期望可以存有不少差異。人類行為同樣如是——人類塑造社會,而社會又反過來塑造人類。

Remove ads

詞源應用

社會一般指於一個國家、數個類近國家、同一有組織性的社群生活的群體。除此之外也可定義為「與他人共存的狀態」[1]。

社會的英語「society」最少可追溯到1513年。它源自公司的法語「societe」(當代法語拼法為société)[2]。該法語為拉丁文「societas」之變體,意指「聯誼、聯盟、協會」。而它又從名詞「socius」(同志、朋友、盟友)衍生而來[2]。

中文的社會源於古代的社,原意是祭祀土地神的地方,之後其意思延伸至祭祀土地神的集會。到了北宋時期,社會已用於泛指各種由民間自發的酬神聚會。在19世纪前期,來華的西方人多把「society」翻譯為結社或社團。到了19世紀中期,社会学在歐洲興起,推動抽象意義上的「society」成為研究的重心。日本的改革派精英在1860年代開始關注上述發展,但福澤諭吉等核心人物沒能從原有的日文詞彙中找到「society」的對應翻譯。1875年,《东京日日新闻》首度把「society」翻譯成社會[3]。

1876年福澤諭吉的《劝学篇》第17編亦將「社會」用作「society」的譯名。到了19世紀後期,嚴復認為此日本譯名不妥,並根據英語原文把「society」翻譯為「群」,社會學則對譯為「群學」[4][3]。然而該時的知識分子多把於日本翻譯的西方文獻再度轉譯成中文,於是便跟從當地譯法把「society」譯成「社會」。清朝的编订名词馆亦決定把「社會」定為「society」的專門翻譯。最少直到20世紀初,它在中國既可以用於代指社团组织,也可表示「人群结合形态」[3]。

概念

人類和他們的近親(倭黑猩猩和黑猩猩)都是高度社會性的動物。這表明人類天生具備社會性,促使社會形成[5]。人類社會具高度合作性,並跟倭黑猩猩和黑猩猩在雄性養育角色[6][7]、語言運用[5]、分工[8]、建立「巢穴」(多代同堂的居住地、小鎮、城市)的傾向[8]上存在差異。

E. O. 威尔逊等生物學家把人類視為真社會性動物,跟蚂蚁同級,不過此一說法存在爭議[8]。人類可能因為需增加在對他們嚴苛的自然環境中存活的機會,而演化出社會團體生活模式(族群選擇)[9]。

功能主義學派認為,社會的個體就像身體器官一樣,會互相合作,構成涌现行為(有時稱為集體意識)[10]:103-104。例如19世紀的社會學家奥古斯特·孔德和埃米尔·涂尔干相信社會與有機物和無機物在現實上構成不同的層次。因此,要解釋社會現象,則應以該層次為基礎,並把個體視為某一社會角色的短暫佔有人[11]。

衝突理論家的態度相反,認為社會中的個體、團體、階級之間的關係是衝突大於合作。马克思為此一學派的代表人物[10]:104-105。他相信社會以經濟為基礎,政府、宗教、文化為它的上层建筑[註 1],經濟基礎決定上层建筑[10]:104-105[12]。歷史上存有不同的歷史階段,阶级衝突及生產力的轉移推動了歷史發展——每一重大變革始於新的生產力帯來的生產關係改變,讓舊有關係被取代[12]。其始於原始共產主義社會,及後演變成各種擁有群體間剝削關係的社會,構成衝突[13][12];而在现代,拥有生产资料的資產階級推翻了封建社会的地主,统治无产阶级[13]。

符號互動論是聚焦於個體及他們跟社會的關係的微觀社會學理論[10]:21、108。以符號互動論為基礎的研究者會研究人類如何以共通語言創造出共同認可的符號和意義[14],並在此之上透過互動來創造符號世界,影響個體的行為[15]。

自20世紀後半葉開始,理論家開始視社會為建构的[10]:109-110。抱有這一立場的社會學家彼得·柏格形容社會由人類所創造,但這一創造物又反過來創造或塑造人類[16]。

上述三大視角有時會被批評過於以歐洲為中心[17]。如馬來西亞社會學家賽法立·阿拉塔斯批評西方思想家過份重視現代性的影響,因此他們的理論只能有限地套用於非西方社會[17]。他同時舉出伊本·赫勒敦和黎剎作例子,表示西方以外也有思想家以系統性方法研究社會[17]。

14世紀的阿拉伯人赫勒敦認為,社會乃至宇宙的結構本身具有「意義」,它們看起來雖無序,但一切皆有因。他認為社會結構基本可分為兩種:游牧和定居。游牧生活具高度社會凝聚力(asabijja),他把這一特點歸因於共同的習俗和防禦需求,以及親屬之間的關係。對他而言,定居生活意味著世俗化程度增加、社會凝聚力下降、人們更為渴求奢華[18]。黎剎是曾生活在西班牙殖民時期的菲律宾民族主義者。當時西班牙指責菲律宾人懶惰,以此證明他們理應被殖民。黎剎反指懶惰是殖民統治所造成的後果。他在比較菲律宾在殖民統治前後的經濟活動後,表示菲律宾的貿易路線在受殖民統治前由當地人控制,經濟活動也較多;但之後統治菲律宾的殖民政府則推行不鼓勵耕作的政策,當地也充滿著剝削和經濟失序,令人們欠意願工作[19]。

Remove ads

類型

社會學家傾向依照技術水平把社會分類。他們一般把社會分為前工業社會、工業社會、後工業社會三大類[10]:99。

此外,也可按照技術、傳播媒介、經濟活動進一步把社會細分。例如社會學家格爾哈特·倫斯基把社會分為狩獵採集社會、園藝型社會、農業社會、工業社會、特殊社會(比如漁業社會和海洋社會)[20]:96。

隨著時間的推移,一些文明的結構變得更為复杂。上述發展對社群有着深遠的影響。捕猎和採集為主的部落定居下來成為農耕村鎮,而村鎮又逐漸發展成為城市。城市在經過一輪擴張後,最終成為城邦或民族國家。然而,上述過程並非單向的[21]。

在前工業社會,最主要的經濟活動就是利用人力及動物力來生產糧食。前工業社會又可依照技術水平及糧食生產方式進一步細分成狩獵採集社會、畜牧社會、園藝型社會、農業社會[20]:96。

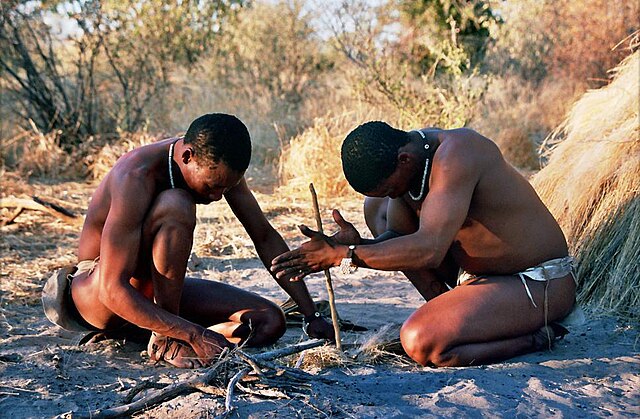

狩獵採集社會主要透過採集野生植物及狩獵野生動物來獲取食物。狩獵採集者會為了上述目的而不斷遷徙[20]:135。他們因此不會建立永久性的村落,遺物種類稀少。社會規模也因需經常遷徙而欠成長——他們一般只形成像部落和遊群般的細小團體[20]:134,每一社群的成員數量通常不超過50名[22][20]:134。遊群和部落成員的社會地位相對較平等,他們亦會以共识制來作決定。遊群社會的酋长只因個人特質而成為領導,雖具有影響力,但沒有真正掌權[20]:146。家庭是主要的社會單位,多數成員以血緣或婚姻來決定關係[20]:142。

人類學家馬歇爾·薩林斯認為狩獵採集者擁有較多的閒暇時間(估計每天工作3-5小時),於是稱他們的社會為原初豐裕社會[23][24]。其他研究者則批評其觀點,表示它們擁有較高的死亡率,戰事也較多[25][26][27]。認同薩林斯的人會籍此進一步批評技術發展跟人類進步有關的假設[28][29]。

生活在畜牧社會的人不需每天尋找食物,而是依靠驯养动物来满足糧食需求。畜牧社會的成員會不斷移居放牧[20]:267,社群規模與狩獵採集社會接近(約50人),不過畜牧社會通常包含多個社群,因此每一社會平均約有數百人。它們能夠實現政治一體化的原因在於該些團體多在容易移動的開放地域中生活[20]:268-269。其食物供應已出現剩餘,社群內部也會分工[10]:99,成員間的不平等程度較高[20]:268-269。

園藝型社會的成員會在叢林或森林中開墾花園,種植水果和蔬菜,以此獲得大部分糧食。它們的技術水平和複雜程度跟畜牧社會處於同一位置[30]。新石器革命過後,人們始有能力耕作和養育動物,促使園藝型社會和畜牧社會在約10,000年前誕生[30]。園藝型社會的成員會以人力和簡單的工具在同一土地上耕作至少一季。土地變得貧瘠後,他們會移到另一塊地繼續耕作,讓原耕地隨時間恢復。他們可能會在數年後重回舊地耕作,周而復始。他們因為會不斷輪換園地,故有能力長時間待在同一地區,建立半永久或永久性的村莊[20]:165。

園藝型社會跟畜牧社會一樣出現糧食過剩,致使分工情況更複雜。園藝型社會中的專門角色有手藝人、萨满、貿易者[20]:165。角色專門化讓他們能夠製造各式各樣的藝術品。該些社會的資源稀少,而且可排他地佔有,故此財富可出現差距[31]。

農業社會利用農業技術在大面積的農地上耕作。倫斯基表示園藝型社會和農業社會的區別在於有沒有使用犁[20]:164-166。技術變革讓農業社會的糧食供應增加,使之足以支撐比園藝型社會更大的社群。除此之外,也令城鎮成為貿易中心。人們因此變得更為專門化,出現統治階級、教育者、手藝人、商人、宗教領袖等與糧食生產欠直接關係的角色[32]:166-172。

農業社會的社會分層明顯,而且缺乏流動性[33]。它們的土地成為了財富的主要來源,因此社會階層會依照土地所有權劃分——主要分為平民與統治階級、農村的多數與城市的少數、不識字的大多數與識字的少數。最終,同一農業社會便會同時存在兩種次文化(城市精英與農民大眾),內部的文化差異亦大於社會之間的差異[34]:78-82。

政府、宗教、軍事機構一般會配合土地主,以證明他們擁有某土地的所有權,並賦予有關權利的強制執行效力。土地主也鼓吹人們按刻意安排的消費模式消費,支持奴隶制、農奴制、勞役制。很多第一产业從業者都會進入該些關係。農業社會的統治者通常不會以共同利益或公眾利益之名統治國家,只視它為自身的財產[35]。南亞在歷史上曾推行种姓制度,它跟農業社會有關——在農業社會中,終生務農需強烈的責任感和紀律。人類學家唐納德·布朗認為,當代西方社會主要是為了回應農業社會極度不平等且僵化的分層制度,而強調個人自由[34]:112。

工業社會在18世紀工业革命中誕生。它們依賴由外部能源驅動的機器作大規模生產[20]:315[10]:101。前工業社會的大部分勞動力都用在農業、漁業、採礦業等提取原材料的第一產業上;到了工業社會,大部分勞動力則集中在把原材料加工成貨品上[36]:221。現今社會的工業化程度各異,有的主要使用較後期出現的能源(如煤、石油、核能),也有的繼續依靠人力和動物力[36]:208。

工業化與人口激增和城市擴張有關。生產力增加和運輸條件改善讓死亡率下降,人口出現增長[20]:319。工業社會透過工廠集中生產貨品,同時農業勞動力需求持續減退,令該些社會出現城市化現象[10]:101[20]:328。工業社會多奉行资本主义,同時具備高度不平等和高社會流動性的特點,其中商人會利用市場賺取大筆財富[10]:101。大多工廠的工作條件苛刻,而且充滿限制[36]。擁有共同利益的工人有可能會透過組織工会來爭取權益[36]:223。

總括而言,工業社會的特點就是人類可使用更多的能源來達到目的。工業化帶來的技術進步讓人們一旦發生戰爭,就更容易導致死亡。政府利用信息技术來加強對人民的控制。同時它也令人類活動更對自然环境產生影響[36]:205。

後工業社會的經濟以資訊和服務為主導[10]:102。在已發展國家當中,教育業、醫療業、金融業等服務行業主導了經濟發展[10]:528。

資訊社會是資訊創造、流通、操縱、融合成為重要活動的社會[37]。讚同現今世界是資訊社會的人會認為資訊科技影響了大多社會的重要面向,像是教育、醫療衛生、政府、战争、經濟水平[38]。儘管這一概念可追溯到1930年代,但在現今多用於形容資訊科技對社會和文化的影響。因此,其定義自然涵蓋電腦及通信技術對家庭、工作場所、學校、政府等組織機構的影響,以及網絡空間上形成的新社會形態 [39]。

隨著21世紀初電子資訊日趨普及,關注點也從資訊社會慢慢擴張至知識社會上。該些社會的特點在於創造和分享改善人類福祉的知識,並讓它們能向社會上所有成員提供[40]。與資訊社會不同的是,它並非只創造和散播原始數據,而是把資訊轉化為讓社會能採取有效行動的資源[41]。

特點

社會規範是團體共同認可的行為標準[42][43]。它可以是不成文的,也可以轉化成規則和法律[44],對人類行為有着不少影響[45]。

社会角色是一套跟社會地位有關的規範、義務、行為模式[10]:111。根據功能主義學派的觀點,社會能夠形成結構的原因在於每個人都佔據某些社會角色[11]。符號互動論則認為,人們會以符號來確定及向他人傳達自己的角色[10]:112。厄文·高夫曼以戲劇表演來比喻,指社會角色會向人們提供劇本,之後他們便會按着劇本互動[10]:112。

不同的社會都把男女分成不同的性別角色,然後以此為基礎規範他們的行為、實踐、服装、權利、義務、特权、地位、權力。有一觀點認為男女之間的差異自然會讓他們分擔不同的角色,當中女性所得到的分工就是成為再生產勞工,負責處理家庭事務[46]。性別角色會隨時代而轉變,與此同時很多社會的主流角色規範亦一直備受挑戰[47][48]。

所有的人類社會都會按着「父母子孫」(血親)這些身份來建立社會關係,以此為基礎分門別類和得到承認。婚姻關係(姻親)也是如此。除此之外,亦有以收養或受洗儀式為基礎建立的擬親屬關係。上述關係統稱為親屬關係。許多社會都把親屬關係視為重要的構成單位,以此決定怎樣继承財產和地位[49]。亂倫禁忌為普世社會適用的文化通則。根據該一禁忌,某些親屬之間並不容許通婚,亦有社會鼓勵一些親屬進入婚姻關係[50]。

人類族群是根據與其他群體不同的共同特質而產生內部認同的社會群體。人們可能會依據傳統、祖先、語言、歷史、社會、文化、國族、宗教信仰、在某一區域受到的待遇來劃分族群[51][52]。它並沒有一套得到廣泛認可的定義[53]。而且當今人類已發展出相對容易脫離族群歸屬的能力,讓他們一旦認為離開某族群對自己有利,便會實行之[54]。族群與種族不同,後者的劃分依據只有生物特徴,但兩者都是社会建构的[55]。為特定人口指定族群是一項複雜艱難的任務,因為族群內部也會作進一步細分,而且其構成可能隨時間改變[56]。族群的出現會顯著影響身份认同和政治上的团结。族群認同與19至20世紀期間民族國家崛起,成為主要的政治組織有關[57][58][59]。

政府會制定影響被管治者的法律和政策。人類歷史上出現了不同類型的政府,它們的權力分配及對人民的控制程度各異,控制手段也有不同[60]。人類在早期的政治權力受水資源、土壤肥力、氣候共同影響[61]。隨著務農人口聚集在更大更密集的社區,不同群體之間的互動亦會日趨頻繁,令當地出現更大的管治需求[62]。

《经济学人》表示,截至2022年[update],有43%的國家政府實施了民主制度,独裁的有35%,另有22%兼具兩者的特點[63]。很多國家都會結成国际政治组织和聯盟。聯合國為最大規模的國際組織,共有193個成員國[64][65]。

貿易指人們自願交換貨品和服務的過程。它在人類史上佔據一席之位。其他動物不會出現貿易行為[66]。貿易讓智人比其他人科動物更有優勢——現有證據顯示早期智人會依靠貿易路線來跟遠處的同類交換貨品和想法,讓他們能在收获不佳時透過貿易獲得其他團體的食物,並促成文化爆發。已滅絕的尼安德特人則沒建立這種貿易網絡[66][67]。早期貿易路線較短,主要交換黑曜岩等製造工具的原材料[68]。到了古代和中世紀,最主要的長途貿易路線都用於运送香料等食物和奢侈品[69]。

人類早期的经济活動更有機會以贈送禮物為主,而非以物易物[70]。早期的貨幣即為商品。比如牛隻便是最古老的貨幣;貝殼之後取代其位置,成為最通用的貨幣[71][72]。貨幣接著演變成由政府發行的硬幣、紙幣、數位貨幣[73][74]。人类经济学是一門研究各社會如何分配稀缺資源的社会科学[75]。人與人之间的财富分配存在很大的差距。截至2018年,中國大陸、歐洲、美國最富有的10%人口擁有當地70%以上的財富[76]。

「人類於戰爭衝突中有多大程度願意大規模殺害同类」是一道仍未解決的問題。有一觀點認為,暴力是人類的天性,而戰爭則是演化下的產物,讓他們能借其殺死競爭對手。人類對他人施暴的比例與其他靈長類動物相當(但前者多殺成人少殺嬰)[77]。

另一觀點認為戰爭跟社會環境轉變不無關係,是相對近期才出現的現象[78]。雖然沒有確實的定論,但現有證據顯示好戰行為在約1萬年前才變得普遍,很多地區甚至於較後期才出現這一轉變[78]。

譜系分析预测約2%的人類死於他殺,與遊群社會的他殺率相當[79]。不過,社會規範會影響暴力事件的流行程度[79][80]。對於該些文化上十分反對暴力,兼具完善法律體系的社會而言,他殺率可低至0.01%[80]。

参见

註釋

参考文献

延伸閱讀

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads