热门问题

时间线

聊天

视角

印度尼西亞選舉

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

根據《印度尼西亞憲法》及《選舉法》等法律,印度尼西亞需定期舉行公職人員選舉,選出總統、副總統、人民協商會議議員(人協議員;即國會議員及地方代表理事會議員)、地方首長,以及地方議會議員。年滿17歲的公民,以及未滿17歲的已婚公民擁有投票權。所有公職候選人必須是印尼公民,但各類公職的參選資格並不一致,如正、副總統候選人必須年滿40歲(或曾擔任民意代表或地方首長);國會候選人須年滿21歲等。自印尼獨立以來,該國已舉行13次立法選舉,5次總統直選。印尼獨立後,首輪地方選舉於1946年舉行,此後地方選舉一直和全國性選舉錯開舉行(惟地方議會選舉自1971年與立法選舉合併至今),2024年為印尼首次舉行全國統一地方選舉。因應2025年憲法法院裁決,2029年印尼只會舉行總統、國會選舉,地方議會選舉則與地方首長選舉合併,在2031年舉行。

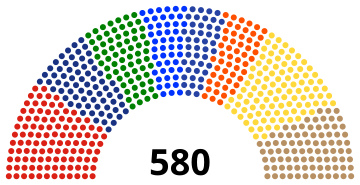

印度尼西亞總統任期為5年,採用兩輪投票制,由公民直接選舉產生,上一屆總統選舉於2024年舉行。人協議員任期5年,在2024年立法選舉中,選民可投選1名國會議員(代表所屬選區,以開放式政黨名單比例代表制選出)和1名地方代表理事會議員(代表所屬省區,以不可轉移單票制選出)。印尼全國共分為84個國會選區,各選區選出3—10名國會議員(共580人),另外各省區須選出4名地方代表理事會議員。選後國會由8個政黨組成,地方代表理事會議員則全為獨立人士。

地方首長及地方議會任期均為五年,其中地方首長包括省長、市長、縣長,除了日惹特區省長和雅加達轄下的行政市市長、行政縣縣長,其他地方首長均由公民直接選舉產生。雅加達省長選舉採用兩輪投票制,其他地方首長選舉則採用領先者當選制。地方議會選舉辦法與國會相同,根據《選舉法》,地方議會議員人數視人口而定。

印尼選舉法規定了每次選舉中第三方政治捐款的金額上限,又規定電子傳媒必須平等對待所有候選人,平均分配他們的曝光機會,另一方面,選舉法沒有就各候選人的競選經費設定上限,產生金钱政治的疑慮。投、開票程序在印尼和海外(僅限總統及立法選舉)投票站進行,投票時,選民可用鐵釘在選票上代表候選人的方格中打洞。選務人員會在投票時間結束後開始人手點票,而由此引發的過勞死現象引起了輿論關注。印尼共有三個選舉管理機構,其中全國和地方選舉委員會負責籌辦選舉,公布選舉結果,選舉監督委員會負責監督選舉過程,處理行政失當、賄選等選舉不當行為,選舉組織人員榮譽委員會則負責審議選務人員和選舉監督人員的操守問題。民間也有其他機構利用快速計票推算選舉結果和監察開票過程。落選人可以向憲法法院覆核選舉結果。

Remove ads

總統選舉

印尼總統一屆任期為五年,可連任一次,由公民直接選舉產生,最近一次選舉在2024年2月14日舉行。總統選舉採用兩輪投票制,候選人必須在第一輪投票中獲得過半選票,並在印尼過半數(即超過19個)省區贏得20%以上的選票,才能直接當選,否則得票最高的兩組候選人[a]將進入第二輪投票。

總統、副總統候選人必須年滿40歲,自2023年起,由於憲法法院裁決,未年滿40歲的民意代表和地方首長亦可參選。他們也必須獲得政黨的支持,該政黨(聯盟)必須在人民代表會議(下議院,俗稱國會)佔有多於20%的議席,或者在上一屆立法選舉獲得超過25%的選票;政黨可在互相同意下成立競選聯盟,推舉總統候選人。若總統逝世、辭職或被人民協商會議(人協,兩院全體會議)彈劾,副總統將繼任總統;副總統缺位時,或總統、副總統同時缺位時,人協議員將從兩組獲提名的候選人組合[b]中選出繼任人選。

1945年至2004年期間,歷屆總統均由立法機構間接選舉產生,或以副總統身份繼任。2001年,人協修改憲法,引入總統公民直選;首屆總統選舉於2004年舉行,共有5名候選人參與,結果無人在第一輪投票中獲得超過50%的選票,需進行(迄今以來唯一一次的)第二輪投票,結果民主黨候選人、前政治、法律和安全事務統籌部長蘇西洛·班邦·尤多約諾以60.62%的得票率,擊敗尋求連任的原總統、鬥爭派民主黨黨魁梅加瓦蒂·蘇加諾普特麗(得票率39.38%),成為第一位民選總統。他在2009年總統選舉中復以60.80%的得票率擊敗梅加瓦蒂和他在2004年的競選搭檔,原副總統優素福·卡拉(專業集團黨),成功連任,其得票率為歷年最高。

2014年總統選舉共有兩名候選人參選,包括鬥爭派民主黨候選人、原雅加達省長佐科·維多多,以及大印尼運動黨黨魁、前國民軍將領普拉博沃·蘇比延多,結果佐科以53.15的得票率勝出,復於2019年以55.50%的得票率再次擊敗普拉博沃,成功連任。2024年總統選舉則有三名候選人參選,包括時任國防部長普拉博沃,無黨籍候選人、原雅加達省長阿尼斯·巴斯威丹,以及鬥爭派民主黨候選人、原中爪哇省省長甘查爾·普拉諾沃;結果普拉博沃以58.59%得票率當選,擊敗阿尼斯(24.95%)和甘查爾(16.47%)[1]。

立法選舉

人民協商會議(人協)是印尼的兩院制立法機構,下院為人民代表會議(國會),上院為地方代表理事會,兩者的選舉合併舉行,一屆任期為五年,最近一次選舉在2024年2月14日舉行。國會由580名議員組成(截至2024年),議員通過分區直選產生——2017年《選舉法》規定,選區由省區或其轄內的縣市(或其一部份)組成,印尼政府應根據可供分配的席次數目、行政區劃沿革和人口變動劃分選區,以及設定各選區的應選名額(介乎3—10人);截至2024年,印尼全國共分為84個國會選區,海外選民則獲編配到雅加達首都特區第二選舉區。

設有中央黨部、在所有省區設立支部,且擁有至少1,000名黨員的註冊政黨可向選舉委員會登記參選,之後選委會需進行「事實驗證」,核證各黨的參選資格,並在完成上述程序後對外公布合資格參選政黨的名單。獨立候選人(名單)不能參加立法選舉。選民可以投選一個政黨及/或一個候選人。國會選舉採用開放式政黨名單比例代表制,分區結果按照聖拉古法計算。參選政黨需在全國範圍內達到4%選舉門檻,方可獲得分配議席的資格[2];2024年就職的國會議員分屬8個政黨[c],包括鬥爭派民主黨、專業集團黨、大印尼運動黨、民族覺醒黨、國民民主黨、繁榮公正黨、國民使命黨和民主黨[3]。

地方代表理事會為由152名議員組成,代表印尼38個省區[4]。每個省區以不可轉移單票制選出4名議員。候選人需以個人名義參選,並在參選的省區獲得1,000—5,000名選民的提名(視人口而定)[5]。

Remove ads

Remove ads

自獨立以來,印尼已舉行13次立法選舉(1955年制憲議會選舉不計算在內),其中首場立法選舉於1955年舉行,選出257名國會議員,結果印度尼西亞民族黨以22.3%的得票率成為國會第一大黨,該黨和馬斯友美黨(馬黨)、伊斯蘭教士聯合會(伊聯)、印度尼西亞共產黨(印尼共)合共取得198席(77.04%)[6],投票率為91.4%[d]。1971年至1997年期間,國會需預留四分之一的席次給武裝部隊(即國民軍和警隊),同時新秩序政府實行了多項政策,令專業集團能在大選中獲得至少60%的選票,包括合併既有的政黨、限制其他合法政黨——印度尼西亞民主黨和建設統一黨的活動和自主權,強制公務員支持專業集團等。

新秩序時期結束後,原有的黨禁被解除,自1999年起,國民可以組織新政黨,推舉候選人競逐國會議席。2004年立法選舉選出了首屆地方代表理事會議員,選後國會不再設立軍隊席次,2009年立法選舉則引入選舉門檻和開放式比例代表制,此後能在立法選舉中取得議席的政黨不多於10個[3]。2019年,立法選舉首次與總統選舉合併舉行[4],同時國會議席的分配辦法也從最大餘額法改為聖拉古法,以免浪費選票。自1999年以來,能在每一次大選中贏得議席的政黨有鬥爭派民主黨、專業集團黨、民族覺醒黨、繁榮公正黨和國民使命黨;民主黨(2004年)、大印尼運動黨(2009年)、國民民主黨(2014年)自首次參選以來亦達到同樣的成績。議席數目方面,國會議席從1999年的462席逐步增加到2024年的580席[3],2004年地方代表理事會成立時共設有128席,此後則隨省份數量而擴充[7],至2024年已有152席[8]。

Remove ads

地方選舉

1948年至1999年的大部分時間裏,印尼大部分地方行政區的首長均由總統(就省長而言)或內政部長(就縣市首長而言)委任,地方議會有權提名兩組人選,供中央政府考慮,但不能干預中央政府的決定[f],普通選民則無權投票。1999年通過的《地方政府法》(1999年第22號法令)把地方首長的選舉權下放到地方議會,中央政府僅有權確認當選人,而為了平衡國民選出各級政府行政長官的權利,國會在2004年修改《地方政府法》,把地方首長的選舉權下放到國民,自此地方議會不再擁有地方首長的選舉權和罷免權[12]。2024年之前,舉行地方選舉的年份通常和大選年錯開[g];各地的地方選舉自2015年起合併,在同一天舉行[14]。普拉博沃曾於2014年以籌備成本高昂、容易助長貪污腐敗為由,提議恢復原有的地方首長間選制度,其在國會內的盟黨則於同年通過新的《省長、縣長及市長選舉法》,恢復間接選舉的舊制,結果被卸任總統尤多約諾藉由替代法令政府条例推翻[15][16]。2024年上任總統後,普拉博沃復以成本原因重提上述建議[17]。

根據2014年替代法令政府條例及2016年修訂案(2016年第10號法令),省長和縣市首長選舉一般採用領先者當選制;只有一名候選人參選時,仍需進行同額競選,選票上會出現代表候選人的方格和空格,候選人須取得過半票數才能勝出,否則需重行選舉,在此情況下,同額競選落選人仍可參選。當選人任期為五年,可連任一次[18]。上述法律不完全適用於日惹特區和雅加達——雅加達省長選舉採用兩輪投票制[19]。另外,日惹特區正、副省長由日惹蘇丹和帕庫阿拉曼親王兼任[20],雅加達5個行政市、1個行政縣的首長則由雅加達省長委派,故不舉行選舉[21]。

最近一次地方選舉在2024年11月27日舉行,支持中央政府的印尼前進聯盟取得22個省區(連同稍早前加入的政黨,則擁有30個省長席位),鬥爭派民主黨則在4個省區勝出[14]。縣市首長方面,有218名當選縣/市長獲得印尼前進聯盟的支持,獲鬥爭派民主黨支持的當選縣/市長則有207人[22]。這也是印尼第一次在同一年舉行大選和地方選舉。因應2025年6月憲法法院的裁決,下一屆地方首長選舉將與地方議會選舉合併,在2031年舉行[23]。

Remove ads

1903年,荷蘭殖民政府通過《分權法》(Decentralisatie Wet),准許成立擁有財政自主權的地方自治團體,並設立地方議會(raad),作為地方自治團體的權力機構。地方議會議員由選舉產生,選舉辦法為排序投票制,選民必須為年滿21歲、能讀寫荷蘭文的男性荷蘭臣民,土著選民尚須通曉馬來語和居住地的地方語言,以及達到300盾的納稅門檻[24]。印尼獨立初年,根據政府命令、條例和地方政策、法規實施地方議會選舉的地方行政區有諫義里府、梭羅府(1946年)、日惹特區(1951年)等,其中諫義里府選舉和日惹選舉均為間接選舉,以最大餘額法分配議席[25][26]。印尼於1956年通過首部地方選舉法,並於1957年—1958年在爪哇各省區、南蘇門答臘省[h]、廖內省[i]和加里曼丹各省舉行地方選舉,結果印尼共在所有地區的得票都比1955年高,其他主要政黨——馬黨、民族黨和伊聯的得票率則有所下跌[27]。1960年,蘇卡諾總統頒布《1960年第5號總統令》,規定互助地方議會成員由地方首長從政治和專業團體提名,由內政部長委任[28]。1969年《選舉法》(1969年第15號法令,自1971年選舉起適用)規定地方議會選舉需和立法選舉合併舉行[29],1998年新秩序時期結束後仍然沿用上述安排[4]。最近一次地方議會選舉在2024年2月14日舉行,結果由鬥爭派民主黨成為得票第一大黨[30]。

印尼的地方行政區設有地方議會(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,字面意思為「地方人民代表會議」),分為省議會和縣/市議會,議員均有民選產生(經由內部選舉產生的雅加達的行政市、行政縣議會除外[31]),一屆任期為五年[4]。地方議會選舉辦法為開放式政黨名單比例代表制,與國會相同——整個行政區分為若干個多議席選區(需根據對應行政區和國會選區的建置沿革調整),選民可投選一個政黨或一名候選人,議席則按照聖拉古法分配。和國會選舉不同,地方議會選舉不設選舉門檻[32]。根據2017年《選舉法》第188、191條,地方議會的議席數量需按照在籍人口調整[33]:

因應2025年6月憲法法院的裁決,下一屆地方議會選舉將從立法選舉分拆出來,與地方首長選舉合併,在2031年舉行[23]。

註腳

- 如有多於兩組候選人並列第一名,或多於一組候選人並列第二名,票源分佈最廣的候選人組合將進入第二輪投票。

- 副總統缺位時,繼任人選由總統提名;總統、副總統皆缺位時,繼任人選則由前任總統所屬的政黨,以及上屆總統選舉中得票率最高的落選人所屬的政黨提名。

- 當地稱政黨黨團為「派系」(Fraksi)。

- Feith (2007,第429頁)估計為91.54%。

- 同時負責推舉人民代表會議議長。

- 1950年至1959年為例外情況,地方議會有權選舉地方首長。

Remove ads

參考書目

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads