热门问题

时间线

聊天

视角

海外印度人

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

海外印度人 (英語:Overseas Indians,印地語:प्रवासी भारतीय,羅馬化:Bhāratīya Pravāsī),官方上分為「非居民印度人」(Non-Resident Indians, NRIs)和「印度裔人士」(People of Indian Origin, PIOs),指的是居住在印度境外或祖籍在印度的個人(包括那些曾直接受英屬印度統治的地區),也可以「印度僑民」(Indian diaspora)表示。

根據印度政府的定義:

- 非居民印度人(NRI):指目前不住在印度的印度公民。

- 印度裔人士(PIO):指在印度出生或具有印度血統,但擁有印度以外國家公民身份的人(有少數例外情況)。

海外印度公民身份(OCI)會授予印度裔人士,以及不屬於印度裔但與印度公民或印度裔人士結婚的個人。擁有OCI身份的人士被稱為海外印度公民(Overseas Citizens of India,OCIs)。[27]OCI身份提供一種持有外國護照者訪問印度的永久簽證。

根據印度外交部於2024年11月26日更新的報告顯示,居住在印度境外的非居住印度人(NRIs)和印度裔人士(PIOs),包括海外印度公民(OCIs)在內,總計達3,540萬人。這個龐大的群體構成全球最大的海外僑民社群。[1]此外,印度每年有250萬人移民海外,使得印度成為全球每年往外地移民人數最多的國家。[28]

Remove ads

法律框架

嚴格來說,"非居住印度人"(NRI)僅指印度公民的稅務身份。根據印度1961年所得稅法第6條的規定,若印度公民在印度居住的時間未達特定期限,其稅務身份即為NRI。[29]

針對"印度居民"和NRI,其所得稅稅率有所不同。要符合"印度居民"在稅法上的資格,在一個財政年度內必須在印度停留至少182天,或在連續四個財政年度內累計停留365天,且在該年度停留至少60天。根據所得稅法,任何不符合"印度居民"標準的印度公民,即為非印度居民,並在繳納所得稅時被視為NRI。

海員通常不被視為非居住印度人(NRI)。然而由於他們經常在印度境外工作超過182天,其收入會按照NRI的方式課稅,但他們仍享有作為公民的所有其他權利。

印度裔人士(PIO)[30]指的是符合以下條件的外國公民,但不包括巴基斯坦、阿富汗、孟加拉國、中國、伊朗、不丹、斯里蘭卡和尼泊爾的國民:

- 曾經持有印度護照,或

- 其父母、祖父母或曾祖父母中,有任何一方是根據《1935年印度政府法令》定義及此後劃入印度領土的部分中出生並永久居住的。但前提是此人從未是上述所提任何一個國家的公民,或

- 為印度公民,或是印度裔人士的配偶。

經由印度各政治派別領導人多次協商下,終於確立一項長期簽證計畫,名為"海外印度公民身份",通常被稱為OCI卡。然而,這個名稱本身具有誤導性,因為它並不提供印度公民身份。《印度憲法》並不承認完整的雙重國籍。OCI卡實際上是一種長期簽證,對投票權和擔任政府職位設有限制。此卡開放給特定的海外前印度人,雖然賦予持有人在印度的居住權和其他權利,但有其限制。從印度憲法角度來看,OCI卡不被視為任何形式的印度公民身份。

印度總理納倫德拉·莫迪於2014年9月28日宣布,將合併PIO(印度裔人士)卡和OCI(海外印度公民)卡。[31]印度政府隨後於2015年1月9日撤銷PIO計畫,將其與OCI卡計畫合併。原PIO卡持有人必須申請將其現有卡片轉換為OCI卡。印度移民局表示既有的PIO卡將仍被接受為有效的旅行證件,直到2023年12月31日為止。[32]

Remove ads

Notes:

- 1. ^ 印度裔人士 (PIO)指的是那些在印度出生或有印度血統,但不是印度公民,而是其他國家的公民。而那些已透過OCI卡獲得海外印度公民身份 (Overseas Citizenship of India, OCI)的印度裔人士,則被稱為海外印度公民 (OCI)。自2014年起,早期發給印度裔人士的PIO卡已與OCI卡合併。

- 2. ^ 海外印度公民 (OCI)可包括印度裔海外公民 (PIO OCI)和非印度裔海外公民 (non-PIO OCI)。此外,與印度公民結婚的外國國民也可申請OCI卡,而成為OCI。由於非印度裔海外公民不屬於印度僑民,因而此處將其排除。

Remove ads

印度移民歷史

研究人員Narimsimhan等人(2019年)[34]發表的研究報告,提出青銅時代的中亞存在一個 "印度河周邊"族群。他們從印度河流域文明地區遷徙而來,並定居在巴克特里亞·馬爾吉亞納文明體(BMAC)聚落中,從事貿易,這一點也在中亞發現與印度河流域文明相關的印章(印記符號)而得到證實。[35]

現代出現在中亞和阿拉伯半島的印度商人僑民從16世紀中葉開始,在當地活躍超過四個世紀。

來自木爾坦(於今日巴基斯坦的旁遮普省)、希卡布爾(於今日巴基斯坦的信德省)和馬瓦爾(於今日印度的北方邦),具印度教和穆斯林背景的木爾坦人在波斯的薩法維王朝時期經營放貸和買賣業務。據一位亞美尼亞人所述,在哈馬丹的印度教商人在鄂圖曼帝國入侵期間遭到屠殺,而由於鄂圖曼和阿富汗在伊朗的戰爭(參見 1726年至1727年的鄂圖曼-霍塔克戰爭),印度商人社群人數隨之銳減。[41]在伊朗的克曼,信奉印度教的貿易商擁有並經營商隊驛站。[42]在波斯的薩法維王朝時期,讓·沙爾丹(Jean Chardin,法國珠寶商與旅行家)、讓·德·泰弗諾(Jean de Thévenot,法國旅行家、語言學家)、亞當·奧利阿里烏斯(Adam Olearius,德國學者、數學家)和F. A. 科托夫(F. A. Kotov,俄羅斯商人或旅行家)都曾提及與猶太人和亞美尼亞人一同居住的印度裔貿易商。雖然經歷過阿夫沙爾王朝開國君主納迪爾沙的鎮壓,以及阿富汗吉爾吉人發動的戰亂之後,具錫克教和印度教背景的印度商人依然設法在波斯的卡扎爾王朝和桑德王朝中生存,並繼續活動。[43]

根據德國自然歷史學家、探險家蓋歐格·福斯特的記載,在1783年,居住在薩馬爾罕和布哈拉的商人會從坎達哈的印度教商人那裡購買印度靛藍。蘇格蘭政治家及歷史學家蒙斯圖爾特·埃爾芬斯通在1815年提到,坎達哈最高的建築都是印度教徒的產業。英國東印度公司軍官哈利·伯內特·朗斯登朗斯登(H. B. Lumsden )記錄坎達哈有印度教徒經營的350家商店。而在當地,錫克教徒和印度教徒經營金融、貴金屬和紡織品等方面的生意。[44]

阿富汗境內曾有印度教徒為杜蘭尼王朝第二位國王帖木兒沙·杜蘭尼工作。到1783年,白沙瓦的印度教徒已在喀布爾定居,主要從事放貸行業。根據1876年的一項調查,同時有亞美尼亞人和印度教徒在喀布爾居住。[45]猶太人和印度教徒在19世紀時也曾居住在赫拉特。[46]1886年,在巴爾赫居住有來自信德地區希卡布爾的印度教徒、猶太人和阿拉伯人。[47]居住在阿富汗的印度人所使用的語言是信德語和旁遮普語。包括喀布爾在內的一些阿富汗城市,至今仍有印度教徒和錫克教徒的禮拜場所。[48]部分信奉印度教和錫克教商人已取得阿富汗的公民身份。[49]

白沙瓦和希卡布爾的印度商人曾活躍於中亞地區。希卡布爾商人曾投資於布哈拉酋長國的糧食以及費爾干納的棉花。他們也在布哈拉從事合法的放貸業務,而放貸在俄羅斯帝國統治的突厥斯坦總督區卻是法律所不允許。[50]撒馬爾罕曾居住著猶太人、印度教徒、俾路支人、波斯人和阿拉伯人,而伊朗的俾路支斯坦和呼羅珊地區則有印度教徒和巴哈伊信仰教徒居住。[51]

維吾爾族商人會騷擾印度教放貸者,對他們大聲吼叫,質問他們是否吃牛肉,或將牛皮掛在他們的住處。於1907年,在今日新疆維吾爾自治區澤普縣和莎車縣,維吾爾族男子也曾因印度教徒迎娶維吾爾族女性而發動暴亂,並襲擊印度教徒,例如他們呼籲將那位印度教徒男子斬首,並在反印度教的暴力行為中以石塊將印度人砸死。[52]印度教放貸者進行宗教遊行時,也曾遭到穆斯林維吾爾族的暴力襲擊。[53]兩名維吾爾族人於1896年襲擊一名印度教商人,英國駐喀什市的領事馬繼業因而要求對這些維吾爾人處以鞭笞。[54]

新疆的英屬印度籍放貸者和商人(具有印度教背景)受到英國總領事的保障。[55][56]俄羅斯難民、傳教士以及英屬印度商人與放貸者(具有印度教背景)都可能是喀什市黑幫的潛在下手目標,因此英國總領事館成為他們的庇護所。[57][58]兩名印度教徒在名為尚巴市集(Shamba Bazaar)[59]被維吾爾人以極其殘忍的方式殺害。[60][61][62]1933年3月25日在澤普縣,有英屬印度印度教徒遭受殺害,貴重物品被掠奪,而前一天在喀格勒克鎮也發生同樣的事,均由維吾爾人所為。[63]在和闐(今日新疆和田),維吾爾人軍閥阿不都拉·布格拉曾屠殺當地印度教徒。[64]在新疆南部,維吾爾叛亂分子對英國人和印度教徒都充滿敵意。1933年3月24日,穆斯林在今日的葉城縣掠奪一位曾獲英國頒獎的年長藝術家(Rai Sahib Dip Chand)及其印度教同胞的財物,並在今日木尕拉鎮屠殺英屬印度籍的印度教徒。[65]這些印度教移民族群的祖籍是今日巴基斯坦信德省的希卡布爾縣。英屬印度籍印度教徒遭屠殺的事件被稱為"葉城暴行(Karghalik Outrage)"。當時有九名印度教徒遭到穆斯林殺害。[66]此外,伊斯蘭突厥叛亂分子在和闐強行驅逐瑞典人的同時,也屠殺印度教徒。[67]和闐的地方領導人在1933年3月16日強行驅逐瑞典人並宣佈施行伊斯蘭教法時,也同時屠殺印度教徒。[68]

Remove ads

印度次大陸居民往外移民的主要目的地是東南亞。首波大批印度人遷徙到東南亞,可能發生在阿育王入侵羯陵伽之後,以及隨後笈多王朝的沙摩陀羅·笈多往印度次大陸南方遠征之時。[69]此後印度商人與東南亞人展開互動,並在公元一千年中期之後,有婆羅門社會階層的成員加入移民,進而導致東南亞地區有印度化的王朝出現。朱羅王朝擁有強大的水軍,其統治者曾征服蘇門答臘和馬來半島。(參見朱羅王朝#海外征戰)

另一批鮮為人知的早期僑民,是在西元1世紀漢朝吞併雲南時,在中國官方記錄中提起的的"身毒(即印度)" 社群。[70]

在19世紀中葉,發生於英屬印度殖民統治期間的數次大饑荒結束後,大部分當時的移民是講博杰普爾語和阿瓦德語,稱為吉爾米特亞人(為一種契約勞工),這些人主要來自今日北方邦和比哈爾邦波傑布爾縣,這是後來印度契約勞工制度的濫觴。他們的目的地是其他的英國殖民地。主要有模里西斯、蓋亞那、千里達及托巴哥、蘇利南、加勒比地區的其他地區 (例如牙買加、瓜德羅普、馬丁尼克、貝里斯、巴貝多、格瑞那達、聖文森及格瑞那丁、聖露西亞)、斐濟、留尼旺、塞席爾、馬來半島 (例如馬來西亞和新加坡)、東非 (例如肯亞、索馬利亞、坦尚尼亞、烏干達) 和南非。

古吉拉特和信德族商人與貿易商前往阿拉伯半島、亞丁、阿曼、巴林、杜拜、南非以及東非國家定居,這些地區當時大多由英國統治。印度盧比曾是當時阿拉伯半島上許多國家的法定貨幣。

此外,來自今日旁遮普地區、拉賈斯坦地區、信德地區、俾路支地區和喀什米爾地區的駱駝伕也被帶到澳大利亞,參與駱駝商隊的運作。[71][72]

Remove ads

印度政府的高層領導人從獨立以來,很少針對國際移民問題(相較於針對於國內移民問題)公開表達意見。因此,這個議題目前只在海外移民人口眾多的邦份被視為一項政治問題。涉及的邦份包括有喀拉拉邦、旁遮普邦和坦米爾那都邦,而在古吉拉特邦、安德拉邦和果阿邦的討論則相對較少。然而,此現象仍是印度與擁有大量印度裔人口國家之間在經濟(外國直接投資)、社會和政治關係上的主要影響力來源。例如於2008年,印度與美國間簽署的《印度-美國民用核能協議》,便得益於印度裔美國人積極遊說的結果。[73]

海外經驗

戀印度癖是對印度或其人民和文化的熱愛、欽佩或特別感興趣的表現。[74]一個戀印度癖者是熱愛印度、印度文化、美食、宗教、歷史或其人民者。

各國印度僑民統計

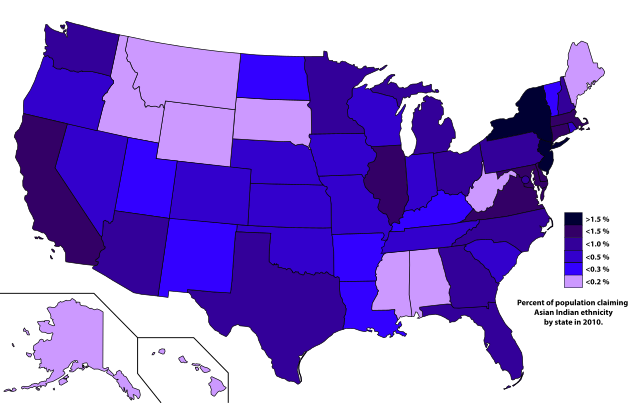

根據印度外交部領事服務司的數據,或其他估計(參見注釋)的海外印度僑民人口,依國家分列。[1]

僑民分佈(按接收國)

馬達加斯加的印度人主要是19世紀為尋求更好機會而來的印度商人後裔。他們大多數來自印度西海岸的古吉拉特邦,被稱為卡拉那(Karana,穆斯林) 和巴尼亞(Bania,印度教徒)。大多數人講古吉拉特語,但也有人講其他印度語言。如今的年輕一代至少會說三種語言,包括法語(或英語)、古吉拉特語和馬達加斯加語。

在此地的印度僑民被稱為印度裔模里西斯人,約佔當地總人口的65.8%。他們大多數是印度教徒(73.7%),其餘的26.3%中多數是穆斯林。根據模里西斯於2011年的人口普查,它是非洲唯一印度教徒佔多數(48.5%)的國家。此外,還有相對少數的巴哈伊信仰教徒和錫克教徒。印度裔模里西斯人的母語是克里奧爾語,在一般情況下也使用法語和英語,但各種印度語言仍在使用,特別是博杰普爾語、坦米爾語、印地語、馬拉提語、奧里亞語、泰盧固語和烏爾都語,這些語言主要在宗教活動時使用。

模里西斯有個阿普拉瓦西加特歷史遺址,是世界上唯一紀念契約勞工歷史的聯合國教科文組織( UNESCO )遺址。印度的節慶如濕婆節、排燈節、大寶森節、豐收節、象頭神節和烏加迪節,都是國定假日,每年也會舉行印度契約勞工抵達模里西斯的紀念會。

印度裔留尼旺人佔當地人口的四分之一。他們大多數最初是從坦米爾那都地區過來的契約勞工。

南非目前的大多數亞裔人口是19世紀時英國人從印度帶來作為契約勞工的後裔,[163]他們主要在現今的夸祖魯-納塔爾省的甘蔗種植園工作。其中大多數人使用坦米爾語,此外也有使用印地語或博杰普爾語的,這些人大多來自今日的比哈爾邦和北方邦。另有少數講泰盧固語的社群,有少數人則是約在同一時期移居南非的印度商人後裔,這些商人中許多來自今日的古吉拉特邦。德班市的亞裔人口數目是撒哈拉以南非洲地區中最多的。[164]印度獨立運動領袖聖雄甘地已是第四代或第五代。大多數南非印度人已不再說任何印度語言,這些語言在幾代人之間"失傳",但其中有些人確實喜歡看印度電影和聽印度音樂,並且由於早年南非種族隔離遺留的影響,這類人仍維持(並且受到強化)強烈的印度種族認同。[165]

在英國殖民時期出現的大規模移民浪潮之前,有一批為數不少的南亞次大陸人,特別是來自西海岸(信德地區、蘇拉特(於今日古吉拉特邦)、康坎地區和馬拉巴爾海岸地區)的居民,經常前往東南非洲,尤其是尚吉巴。據信他們乘坐阿拉伯達烏船、馬拉塔水軍船隻(在當時的將領卡諾吉·昂格雷指揮下),以及可能還有中國帆船和葡萄牙船隻。這些人中的一部分在東南非洲定居,後來擴散到現在的烏干達和莫三比克等地。之後,他們與隨英國人帶來,更大規模南亞移民潮融合。

印度向現代的肯亞、烏干達、模里西斯、南非和坦尚尼亞等國的移民潮,始於近一個世紀前,當時這些非洲地區處於英國和法國的殖民統治之下。這些移民大多來自古吉拉特邦或旁遮普邦。目前,有將近三百萬印度人後裔居住在東南非洲。

由印度人主導的企業曾是(或仍是)這些國家經濟的支柱。這些企業過去從小型鄉村雜貨店到製糖廠皆有。此外,印度裔的專業人士,如醫生、教師、工程師等也在這些國家的發展中扮演重要角色。

日本的印度人包括從印度移居日本的移民及其後代。截至2008年12月,約有4萬名印度人或其後裔居住在日本。[166]其中約有60%是由外籍資訊科技(IT)專業人士及其家屬組成。

新成立的尼泊爾議會於2006年通過備受爭議的《尼泊爾國籍法》,允許近兩百萬印度人,特別是居住在尼泊爾馬德西省的印度人,通過歸化獲得尼泊爾國籍及公民身份。[167][168]在尼泊爾暫時居住和在該國工作的印度公民總數估計在兩百萬到三百萬之間。[169]尼泊爾也是印度第七大外國匯款來源國,印度在2013/2014財政年度由此收到的匯款金額接近35億美元。[170][171]

根據印度官方數據,估計約有125,000名印度人居住在印尼,其中有25,000名印度裔人士(PIO)/非居住印度人(NRI)。在向駐印尼大使館和棉蘭領事館登記的印度僑民社群中,人數約為5,000至7,000人。他們大多數是坦米爾人的後裔。

印度人在印尼居住的歷史已有數世紀之久,可追溯至三佛齊和滿者伯夷帝國時期,這兩個帝國均信奉印度教並深受南亞次大陸影響。荷蘭人在19世紀將印度人帶到印尼作為契約勞工,在蘇門答達棉蘭周圍的種植園工作。雖然其中大多數來自南印度,但也有相當部分來自北印度。在棉蘭的印度人有印度教徒、穆斯林和錫克教徒。他們在印尼已超過四代,並持有印尼護照。雖然當地統計數據顯示蘇門答臘仍有大約40,000名印度裔人士(PIO),但絕大多數已完全融入印尼社會,不過部分坦米爾、旁遮普和奧里亞族群仍保留他們的文化傳統。

印度僑民中也包括數千個來自信德地區的家庭,他們是20世紀上半葉在印尼定居的第二波印度移民。信德社區主要從事貿易和商業。

這些社群中的坦米爾人以及較少數的錫克教徒主要從事農業,而信德人和旁遮普人則主要在紡織貿易和體育用品業立足。

印度自1970年代後期對印尼的大量投資,吸引新一波的印度投資者和經理人來此。這群企業家和商業人士的數量在過去的二十年中持續增長,包括有工程師、顧問、特許會計師、銀行家及其他專業人士。

印度社群在印尼備受推崇,普遍富裕,其中包括在本地和跨國公司擔任高級職位的人士。

大多數印度裔人士(PIO)中的貿易商和商人基於經濟因素,在過去數十年來已從棉蘭和泗水等偏遠地區遷至雅加達。目前印尼的印度社群近半數都定居在雅加達。估計在雅加達印度社群的人口約為19,000人。[172]雅加達的印度裔人士(PIO)/非居住印度人(NRI)社群設有六個主要的社會或專業協會。甘地社會服務會(Gandhi Seva Loka,前身為孟買商人協會)是由信德社群經營的慈善機構,主要從事教育和社會活動。印度俱樂部(The India Club)則是一個由印度裔人士(PIO)/非居住印度人(NRI)專業人士組成的社交組織。當地有個印度婦女協會,目的為提供印度裔人士(PIO)/非居住印度人(NRI)的配偶聚會,並從事慈善活動。雅加達有一個印度錫克教寺廟管理委員會(Gurudwara Prabandhak Committee),信德人與錫克教徒也參與寺廟的活動。印尼與印度經濟協會(Economic Association of Indonesia and India, ECAII)匯集印度社群中的企業家領袖,目的為促進雙邊經濟關係,但該協會大部分時間處於不活躍狀態。另當地還有印度特許會計師協會(Institute of Chartered Accountants of India, ICAI)的印尼分會。

馬來西亞是目前全球海外印度人和海外華人人口最多的國家之一。大多數印度人在英國統治時期以種植園契約勞工的身份前來馬來西亞。他們是重要的少數民族群體,截至2017年,佔馬來西亞人口的8%(2,410,000人)。其中85%說坦米爾語。他們保留自己的語言和宗教 - 88%的馬來西亞印度裔人認為自己是印度教徒。少數是錫克教徒和穆斯林。

還有一小群印度裔社群,即仄迪人,他們是1500年以前移居到此地的坦米爾商人後裔。仄迪人認為自己是坦米爾人,說馬來語,信奉印度教,現今人口約有20萬。

目前居住在菲律賓的印度裔人士超過15萬人。[173]根據菲律賓法律,印度裔菲律賓人的定義是具有印度血統的菲律賓公民。

印度和菲律賓間有超過3,000年的歷史文化和經濟聯繫。根據菲律賓的鐵器時代文物,顯示早在公元前9世紀至10世紀,南印度的今日坦米爾那都邦與現今的菲律賓群島之間即有貿易往來。[174]印度文化對菲律賓文化的影響在公元2世紀到14世紀後期之間不斷加深,影響到菲律賓的語言、政治和宗教等不同領域。[175]

在當時歐洲列強間的七年戰爭(發生於1754-1763年)期間,來自清奈地區和和今日坦米爾那都邦的印度人參與英國的遠征軍,和盤踞在馬尼拉的西班牙對抗,於1762年至1763年間從西屬東印度群島手中奪下這座城市,並佔領周邊地區,範圍擴展到直至今日黎剎省的卡伊安塔和莫隆。一些印度士兵在戰爭結束後譁變,在當地定居,並與當地他加祿人婦女通婚。這些印度傭兵的後裔至今仍居住在這些城鎮中。[176][177]

印度裔新加坡人的定義為父系祖先來自南亞者 - 佔全國公民和永久居民的9%,[178]是新加坡第三大族群。在全球各城市中,新加坡是擁有最大海外印度裔人口中的一個。

古代居住在今日新加坡的馬來人即與印度接觸,對當地社會文化產生深遠的影響,但印度裔族群大規模移居新加坡是始於1819年,於英國建立現代新加坡之後。最初的印度裔人口是臨時性的,主要以契約勞工、士兵和囚犯身份前來的年輕男性組成。到20世紀中葉開始形成一個定居的社群,性別比例更加均衡,年齡分佈也更為廣泛。坦米爾語與英語、中文和馬來語並列,是新加坡的四種官方語言。

新加坡的印度裔人口呈現顯著的階級分化,其於上層精英和較低收入群體所佔比例過大。這個長期存在的問題自1990年代以來變得更加明顯,原因包括來自印度受過良好教育和非技術移民的湧入,以及新加坡當地日益加劇的收入不平等。印度裔的收入高於馬來裔,後者是另一個主要的少數族群。印度裔也比當地其他族群更有可能擁有大學學位。然而在公立中小學就讀的印度裔學生(主要為本地出生的)在主要考試中的表現低於全國平均水平。

新加坡的印度裔在語言和宗教上呈現多元化,其中南印度人和印度教徒佔多數。印度文化在近200年的時間裡得以保存並不斷演變。到20世紀中期後,印度元素已融入更廣泛的新加坡文化中,其本身也已與當代南亞文化產生區隔。新的印度移民從1990年代開始增加本地印度人口的規模和複雜性。新加坡與新興的全球印度文化隨著有線電視和網路等現代通訊方式的發展,又重新連結。

傑出的印度裔個人長期以來在新加坡國家各領域擔任領導者,並留下顯著印記。印度裔群體在政治、教育、外交和法律等領域的代表性也很高,有時甚至超出其在當地人口的比例。

新加坡還有一個小型印度裔社群,即仄迪人,他們是西元1500年前移居新加坡的坦米爾商人的後裔。仄迪人視自己為坦米爾人,說坦米爾語,並信奉印度教,現今人數約有2,000人。

根據印度在2018年的記錄,亞美尼亞有超過28,000名印度公民,其中包括正在申請亞美尼亞永久居留權的人士。於2018年上半年,有10,237名印度人進入亞美尼亞,其中超過2,000人正在申請永久居留權。[92][179]

"以色列之子"(希伯來語:בני ישראל )是一個古老的猶太群體,他們在18世紀從康坎地區的村莊遷徙到附近的印度城市,主要是孟買,但也包括浦那和亞美達巴德。他們中的大多數人在20世紀下半葉已移居到以色列,目前累計約有85,000人。以色列之子的母語是猶太馬拉提語,屬於馬拉提語中的一種。

在以色列建國後,另一個遷往以色列的著名社群是喀拉拉邦的科欽猶太人(Cochin Jews)- 這是一個歷史悠久的社群。他們據稱曾獲得科欽土邦國王的保護。根據當地傳說,該地最早的猶太人可追溯到西元379年。這個社群是本地猶太人(稱為"黑猶太人")和歐洲猶太人(稱為"白猶太人")的混合體,後者是在歐洲人相繼征服科欽後移居到此地的。科欽猶太社群說一種馬拉提語的變體,稱為猶太馬拉提語。以色列建國後,該社群大批遷往以色列,留在印度的社群在逐漸消失中。

還有一個遷往以色列的印度人群體是馬納塞之子(希伯來語:בני מנשה),他們來自印度東北部的曼尼普爾邦和米佐拉姆邦,人數超過10,000人。他們聲稱自己是失蹤的以色列十支派中的後裔,其中約3,700人目前在以色列居住(部分居住在約旦河西岸地區的以色列屯墾區)。從語言上來說,馬納塞之子屬於藏緬語族,是米佐人、庫基族和欽族的分支(這三種人的界線模糊,彼此之間沒嚴格的區分)。[180]將他們皈依猶太教並移入以色列的舉動在當時的印度和以色列都引發過政治爭議。[181]

印度人在波斯灣阿拉伯國家的人口中佔絕對多數。1970年代中東的石油開採業繁榮之後,許多來自喀拉拉邦的印度人移民到此,他們利用與"海灣地區"深厚的歷史淵源,以及鄰近非洲和中東地區欠缺技術勞工的機會。杜拜、阿布達比、杜哈、利雅德、馬斯開特、巴格達、科威特和麥納瑪等主要城市中心均經歷發展熱潮,成千上萬的印度人湧入,在建築業中辛勤工作。

但這項工作是屬於契約勞務,而非永久性的,適合工作年齡的男性每隔幾年就會返回家鄉。這種模式至今仍是主流,因為波斯灣阿拉伯國家,特別是阿拉伯聯合大公國、巴林、卡達和科威特,普遍不允許非阿拉伯人歸化的政策,即使是那些在當地出生的。

波斯灣地區離開印度不遠,提供的工資水準是在印度做相同工作的數倍,這些收入還免繳所得稅。非居民印度人(NRI)的人數在海灣阿拉伯國家合作委員會國家中的工作階層中佔有相當大的比例。這些非居民印度人的數目估計約為2,000萬,其中四分之一居住在阿拉伯聯合大公國(UAE)。[182]UAE於2005年的人口中約有75%是印度裔。其中大多數人來自喀拉拉邦、坦米爾那都邦、北方邦、奧迪薩邦、卡納塔卡邦和果阿邦。同樣的,截至2014年,在卡達工作的印度人佔當地人口約85%。[183]他們在巴林、科威特和阿曼也佔多數。

大量印度人自2000年代初期以來湧入此地,從事商業和工業領域中的高技能工作。主要的印度企業在當地有穩固的區域影響力,有些甚至將總部設在這裡。

西亞有龐大的非居民印度人(NRI)人口,他們大多來自喀拉拉邦和安德拉邦,從事工程師、醫生、律師、勞工和文書工作等職業。西亞的大多數國家不授予這些印度人公民身份或永久居留權,無論他們在那裡居住多久,此點與歐洲和美國不同。他們在沙烏地阿拉伯是少數族群。這些非居民印度人會盡力儲蓄,並匯出可觀的款項給在印度的受撫養人。估計這類匯款每年可能超過100億美元(包括透過正規和非正規管道的匯款(於2007-08年財政年度的估計))。

由於這類居住在波斯灣和西亞地區海外印度人(NRI)能夠相對輕鬆地往返於僑居地及其祖國,而得以與印度文化保持緊密聯繫;他們經常一年旅行兩到三次,尤其是在假期時,甚至有些人每年會在印度居住數月。衛星電視讓許多海外印度人能夠接觸到印度的媒體和娛樂內容,甚至有些電視劇就是專為波斯灣國家的海外印度社群而製作。現場表演和文化活動也相當頻繁,例如為居住在UAE的果阿人舉辦名為劇場的活動,這些都是社群團體自行籌辦的。

{{main|印度裔加勒比人|印裔加勒比美國人|印度裔英屬加勒比海人|加勒比海印度斯坦語|西印度群島印度教

在1838年到1917年之間有超過五十萬印度人從前英屬印度被帶到加勒比地區,作為契約勞工以滿足英國通過1833年廢除奴隸制度法後在當地出現的勞動力需求。首批兩艘船於1838年5月5日抵達英屬蓋亞那(現為蓋亞那)。

居住在加勒比海地區和蘇利南說英語地區的印度人,大多數是從現今北方邦東部、比哈爾邦西部和賈坎德邦西北部的博傑普爾地區以及北方邦東部的阿瓦德地區遷移而來,同時也有相當一小部分的族群由印度南部而來。[184]而來到瓜德羅普、馬丁尼克、聖露西亞和法屬圭亞那的印度人,大多來自今日的坦米爾那都邦、安德拉邦、泰倫加納邦以及南印度其他地區。[185]另有一小部分人從南亞其他地區移居。其他加勒比海印度裔人士則是後裔或是後來的移民,包括醫生、商人及其他專業人士。他們許多人源自信德地區、旁遮普地區、古吉拉特地區、科欽地區、孟加拉地區、坦米爾地區和操泰盧固語的族裔。 [186][187][188][189][190][191][192][193]許多加勒比海印度裔人士已進一步移往其他國家定居,包含美國、加拿大、英國、荷蘭和法國。在紐約、多倫多、邁阿密都會區、大奧蘭多、明尼阿波利斯-聖保羅都會區、坦帕灣區、溫尼伯都會區、蒙特婁、溫哥華、大休士頓、華盛頓都會區、斯克內塔第 (紐約州)、卡加利地區、倫敦、鹿特丹–海牙都會區和阿姆斯特丹都會區等大都會區都聚集有相當規模的加勒比海印度裔人口。[194]

印度裔加勒比人在蓋亞那、蘇利南和千里達及托巴哥是當地最大的族群。他們是牙買加、聖文森及格瑞那丁及其他國家的第二大族群。在巴哈馬、巴貝多、貝里斯、法屬圭亞那、格瑞那達、巴拿馬、瓜地馬拉、聖露西亞、海地、馬丁尼克、瓜德羅普和荷屬安地列斯也有少量人口。

荷蘭約有120,000名印度裔人口,其中90%是從前荷蘭殖民地蘇利南移民而來,他們的祖先被帶到這些前荷蘭殖民地從事農場工作。

印度裔蘇利南人指的是具有印度或其他南亞血統的蘇利南國民。荷蘭政府與英國在1873年簽署招募契約勞工條約後,開始從當時的英屬印度(其中許多來自現代印度的北方邦、比哈爾邦及周邊地區)以契約勞工的身份引入蘇利南。蘇利南於1975年11月25日獨立前後有許多印度裔蘇利南人移居荷蘭。

在英國統治印度的鼎盛時期,許多印度人被派往其他英國殖民地工作。在荷蘭殖民地蘇利南,荷蘭人獲英國殖民政府允許,可在北印度聯合省份的特定地區招募勞工。今日歐洲規模最大的印度教寺廟就坐落在荷蘭海牙。[195]

在英國的印度裔移民社群已進入第三代。按比例計算,英國的印度裔是亞洲以外最大的社群,若以人口總數而言,僅次於美國,加拿大則緊隨其後。第一波來到英國的印度人多從事體力勞動,在社會上並不受尊重。然而,這種情況已大為改觀。總體而言,第三代和第四代移民的表現非常成功,尤其是在法律、商業和醫學領域。

印度文化在廣泛的英國文化中不斷受到提及,起初在電影如《我的美麗洗衣店》中被視為一種"異國情調",但現越來越多地在電影如《我愛貝克漢》中已成為一個熟悉的特色。

英國在2011年舉辦的人口普查顯示,有1,451,862名印度裔居民居住在英國(不包括那些自稱混血族裔的人)。[128]主要的族群有古吉拉特人、旁遮普人、孟加拉人、說印地語的人、坦米爾人、泰盧固人、馬拉亞利人、果阿-康坎人、信德人、馬拉地人和盎格魯-印度人。[196]印度教徒佔英國印度裔人口的49%,錫克教徒佔22.1%,穆斯林佔13.9%,基督徒約佔10%,其餘由耆那教徒(15,000人)、帕西人(瑣羅亞斯德教徒)和佛教徒組成。[197]

英國目前有2,360,000人使用印度語言。[198]旁遮普語現已成為該國第二大廣泛使用的語言,[198]也是非英語為第一語言的在校學生中最常使用的語言。

里希·蘇納克於2022年10月成為英國首位英籍印度裔(非白人)首相。

美洲的一些原住民在法律上或非正式地也被寫為Indians,容易造成印地安人與印度人之間的混淆。

根據加拿大統計局於2021年進行的加拿大人口普查的數據,該國有1,858,755人自認為印度裔,約佔加拿大總人口的5.1%。[b]然而與印度不同的是,在印度裔加拿大人群中,原本是印度少數宗教群體,其代表性卻要高得多。例如印度的錫克教徒佔印度人口的2%,基督徒佔2.2%,印度教徒佔80%,穆斯林佔14%。而在2011年,錫克教徒佔加拿大印度裔總人口的35%,印度教徒佔28%,穆斯林佔17%,基督徒佔16%。[201]

加拿大英屬哥倫比亞省的旁遮普社群有超過120年的歷史。已知最早的印度裔定居者是印度陸軍士兵,他們於1897年從英國倫敦參加維多利亞女王鑽禧慶典後,在返回印度途中經過加拿大。據信其中一些人留在英屬哥倫比亞省,而另一些人後來也回到當地。旁遮普印度人被當地農業和林業的機會所吸引。他們主要是尋求工作機會的錫克教男性。印度裔加勒比人,即自1838年以來前往加勒比地區的印度契約勞工的後裔,也很早抵達加拿大。記錄中在1908年由千里達的醫學生Kenneth Mahabir和今日蓋亞那的職員M. N. Santoo抵達加拿大。

據稱英屬哥倫比亞省的第一批印度移民遭到當地主流盎格魯社群普遍的種族歧視。發動針對這些移民以及新來的中國移民的種族騷亂。大多數人決定為此返回印度,留下的只有少數。加拿大政府直到1919年才允許這些男性移民攜帶妻兒入境,這也是當初許多人選擇離開的另一原因。

當局在20世紀初為阻止大量印度人移居加拿大,設立配額限制。每年只允許不到100名印度人入境,直到1957年才增加到每年300人。所有配額限制在1967年都被廢除。此後的移民制度改為積分制,而允許更多的印度人入境。印度人自從這項開放政策實施以來持續大量湧入,每年約有25,000至30,000人,使得印度人成為每年移民加拿大的第二大群體,僅次於中國人。

大多數印度裔選擇移居多倫多和溫哥華等大型都會區,超過60%的印度裔居住於此。較小的社群在卡加利、愛德蒙頓、蒙特婁和溫尼伯也在增加中。在南溫哥華有一個名為旁遮普市場(也稱為小印度)的地方,多倫多芝蘭街也有一個類似的區塊。溫哥華的印度裔主要住在名為素里的郊區或附近的亞波次福,但溫哥華的別處也有他們的身影。絕大多數溫哥華的印度裔是旁遮普錫克教徒後裔,他們在政治及其他專業領域扮演有重要角色,社群中有多位該省的最高法院法官、三位檢察總長和一位省長。印度社群中閱讀量最大的報紙是溫哥華的《亞洲之星(The Asian Star)》(和《旁遮普之星(The Punjabi Star)》,由來自孟買的移民沙米爾·多西(Shamir Doshi)創辦。

大多倫多地區的印度裔人口規模為北美第二大,截至2011年統計,共有572,250人,僅次於2011年由美國社區調查(American Community Survey),紐約市聯合統計區的592,888人[202][203](紐約市於2013年的數字為659,784人[204])。多倫多的統計數字包含有西印度群島/印度裔加勒比海血統的人士,紐約市則未包含。多倫多的印度社群在語言和宗教上較溫哥華地區更具多樣性,擁有龐大的古吉拉特人、孟加拉人、馬拉亞利人及坦米爾人社群(包括來自斯里蘭卡的坦米爾族裔少數民族),同時,信奉印度教、錫克教和伊斯蘭教的印度人也比溫哥華更多。加拿大航空有從多倫多出發,直飛德里和孟買的航班。[205]

-

莫希尼·巴德薇是2004年夏季奧林匹克運動會美國女子體操隊成員,贏得團體全能銀牌,並入選美國體操名人堂。她是第二位獲得奧運獎牌的印度裔美國人。

-

拉傑·巴夫薩爾是2008年夏季奧林匹克運動會美國男子體操隊成員,獲得團體全能銅牌。他是第三位獲奧運獎牌的印度裔美國人。

-

卡爾帕娜·喬拉是第一位印度裔美國籍太空人。

美國擁有亞洲以外全球最多的印度裔人口。印度人移居北美始於1890年代。印度人往美國的移民潮也始於19世紀末和20世紀初,當時抵達溫哥華的錫克教徒發現他們作為大英帝國子民的身分在加拿大本身並無好處,且遭到公然歧視。[206]這些先驅者中有些進入美國,或在西雅圖和舊金山登陸,因為載運他們從亞洲來的船隻經常停靠這些港口。這些移民大多是來自旁遮普地區的錫克教徒。

亞洲女性的移民因為美國政府於1917年應加州及其他西部州的要求而通過法律,而受到限制,這些州在淘金熱期間及之後有大量的華人、日本人和印度移民湧入。結果是許多在加州的南亞男性與墨西哥女性通婚。相當數量的此類家庭在加州中部河谷定居,務農,並延續至今。

這些早期移民的投票權、家庭團聚權和公民權均受剝奪。美國最高法院在1923年美國訴巴加特·辛格·辛德案中裁定來自印度的人(當時指英屬印度,例如南亞人)不具申請美國公民的資格。巴加特·辛格·辛德(Bhagat Singh Thind)是一名來自印度的錫克教徒,定居於俄勒岡州,他公民身份申請遭到拒絕。[207]辛德幾年後在紐約州取得公民身份。

美國在第二次世界大戰後發生改變,允許非白人血統的人士得以和家人團聚。此外,亞洲人也被允許成為公民並擁有投票權。許多在1940年代之前抵達美國的男性終能夠將他們的家人接到美國。這類移民大多定居在加州和其他西海岸州份。

在印度獨立後有另一波移民湧入美國。其中很大部分是錫克教徒,他們根據新修訂的不分膚色的移民法與家人團聚。接著是來自中東、喀拉拉邦等地的馬拉亞利人移民,以及來自印度各地的專業人士或學生。冷戰時期,由於美國國防和航空航太產業對工程師的需求增加,其中一些人來自印度。到1980年代末和1990年代初,大量的古吉拉特人、泰盧固人和坦米爾人已在美國定居。最近一次,也可能是迄今為止最大規模的移民潮發生在1990年代末和2000年代初的網際網路榮景期間。因此,根據2010年美國社區調查數據,[208]印度裔已是最大的移民群體之一,估計人口約為320萬,約佔美國總人口的1.0%。印度裔美國人的人口結構也因此從錫克教徒佔多數轉變為印度教徒佔多數,如今錫克教徒僅佔印度裔美國人的10%到20%。遠低於錫克教徒在英國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭印度裔人口中的比例,但仍高於在印度的比例。於2018年,印度裔佔美國所有非居民移民(指的是那些在美國居住但尚未獲得美國公民身份或永久居留權(綠卡)的人)人口的25%,是人數最多的非居民移民群體。[209]美國人口普查局使用"亞裔印度人"(Asian Indian)一詞,以避免與通常被稱為"美洲印第安人"(American Indians)的美洲原住民產生混淆。

最早一批進入美國的印度裔群體,他們來美國時只考慮能從印度帶出多少錢,[210]從事的是計程車司機、勞工、農民或小型企業主等工作,而後來的移民則多以專業人士身分前來,或在美國完成研究所學業後進入專業領域工作。由於美國高度技術產業蓬勃發展,這些後來的移民在經濟上取得巨大成功,因此很可能是最富裕的移民社群。他們在各行各業中都有很好的代表性,尤其是在學術界、資訊科技(IT)和醫學領域。[211]於2007-08年,美國大學有超過4,000名印度裔教授和84,000名在美國出生的印度裔學生。美國印度裔醫師協會(American Association of Physicians of Indian Origin)擁有35,000名會員。於2000年,《財星》雜誌估計印度裔矽谷企業家創造的財富約為2,500億美元。許多科技公司,如Google、微軟、Adobe和IBM,都聘用印度裔的執行長。[212]

Patel Brothers是全球最大,主要服務印度僑民的連鎖超市,在美國19個州設有57家分店。這些分店主要集中在紐澤西州/紐約州的都會區。

紐約都會區,包括紐約州的曼哈頓、皇后區和拿騷郡,以及紐澤西州大部分地區,是美國最大的印度裔人口聚居地,[213]截至2014年估計有679,173人。[214]但美國幾乎每個都會區都有印度社群。

在2016年澳大利亞舉行的人口普查中,有619,164人表示他們有印度血統,其中455,389人出生於印度。印度人是澳洲第三大移民人口,也是2016年以來新移民的第二大來源國。[215][216]在公路和陸路運輸發展之前,許多印度人來到澳洲經營駱駝商隊,他們在沙漠地區利用駱駝運送貨物和郵件。許多旁遮普人參與在維多利亞州金礦的淘金熱潮。

當澳大利亞和印度在20世紀上半葉同為英國殖民地時,印度人也移民進入澳大利亞。印度錫克教徒前來昆士蘭州南部的香蕉種植園工作。他們中有許多人現今居住在[[新南威爾斯州]的]伍爾古爾加鎮。這些印度人中,有些是錫克教種植園工人的後裔,現在在當地擁有香蕉農場。伍爾古爾加鎮有兩座錫克教寺廟,其中一座設有錫克教博物館。許多在印度出生的英國人和盎格魯-印度人在1947年後移居澳大利亞。這些人大量在澳大利亞定居,但在人口普查中仍被計為印度國民。第三波印度移民在1973年澳大利亞廢除"白澳政策"後的1970年代和1980年代進入澳大利亞,其中有許多印度教師、醫生和其他專業公共服務職業人士,以及許多IT專業人士。[217]

斐濟於1987年和2000年發生連續軍事政變後,大量的印度裔斐濟人移居澳大利亞。因此當地現有龐大的印度裔斐濟人社群。印度裔斐濟人已顯著改變澳洲印度社群的特徵。雖然早期大多數印度移民是受過教育的專業人士,印度裔斐濟人社群也大多是專業人士,同時也帶來許多小型企業主和創業家。

目前的印度移民潮主要是由工程師、工具製造商、來自東非的古吉拉特裔商業家族以及已定居印度裔的親屬組成。由於澳大利亞政府資金匱乏,高等教育機構正在積極招收全額付費的海外學生。許多大學在印度及其他亞洲國家設有常駐代表,他們成功吸引大量印度學生湧入澳大利亞。於2006-2007年,核發給印度學生的學生簽證總數為34,136份,[218]比2002-2003年核發的7,603份,[219]高出許多。根據澳洲統計局的數據,居住在澳大利亞的印度裔有87%的年齡在50歲以下,超過83%能操流利英語。

印度裔斐濟人是指祖先主要來自今日的北方邦和比哈爾邦的斐濟人,而極少數則來自安德拉邦和坦米爾那都邦。後來有少量古吉拉特人、旁遮普人和孟加拉人也移居斐濟。在斐濟總人口827,900人中,印度裔佔313,798人(37.6%)(2007年人口普查資料)。[220]他們大多數是契約勞工的後裔,這些被稱為girmitiyas(吉爾米特亞人)或girmit的勞工,在1879年至1916年間被統治斐濟的英國殖民政府帶到此地,在當地的甘蔗種植園工作。

音樂在斐濟印度裔文化中佔有重要地位,於20世紀頭幾十年中出現一種獨特的音樂流派,有人聲稱它影響早期的爵士樂手。印度裔斐濟人一直在爭取平等權利,但成功有限。許多人為尋求更好的生活條件和社會正義而離開斐濟,這種大規模外流隨著1980年代後期出現的一系列政變而加速。

印度人於18世紀末開始抵達紐西蘭,大多是英國皇家海軍戰艦上的船員。已知最早踏上紐西蘭土地的印度人是穆斯林水手。[221]他們標誌著印度人在紐西蘭出現的開端,當時數百名匿名的南亞水手乘坐歐洲船隻造訪紐西蘭,以獲取木材和海豹皮。[221]印度人定居的時期始於紐西蘭已知最早的印度居民,一位來自"愛丁堡市號"(City of Edinburgh)船隻的孟加拉裔水手,他於1809年在島嶼灣跳船,與一位毛利妻子一同生活。[222]雖然當地於1899年通過一項目的阻止非"英國出生和血統"人士入境的法律,[223]但印度裔人口在19世紀和20世紀期間仍緩慢增長。紐西蘭的印度裔人口也被稱為"Indo-Kiwis",散居全國各地,並擁有很高的小企業創業率,特別是水果蔬菜店和便利商店。此階段的大多數紐西蘭印度裔來自古吉拉特邦和旁遮普邦。

紐西蘭在1980年代改變移民政策,允許更多的印度人、巴基斯坦人和孟加拉人進入紐西蘭。如今,來自南亞次大陸各地的南亞裔在紐西蘭生活和工作,少數人參與地方和國家政治。[224]

印度各邦和民族語言區域的海外僑民

- 比哈爾人海外僑民

- 古吉拉特人海外僑民

- 喀什米爾人海外僑民

- 馬拉提人海外僑民

- 米佐人海外僑民

- 奧迪薩人海外僑民

- 旁遮普人海外僑民

- 信德人海外僑民

- 南亞人海外僑民

- 馬拉亞利人海外移民

- 坦米爾人海外僑民

- 朋迪治理人海外僑民

- 坦米爾那都邦海外僑民

- 泰盧固人海外移民

按目的地劃分的印度移民

- 吉爾米特亞人, 苦力#印度苦力及Lascars

按僑民所信仰宗教劃分

- 印度教徒

- 孟加拉印度教徒海外僑民

- 耆那教#教徒海外僑民

- 錫克教徒海外僑民

海外僑民產生的影響

印度自2003年起每年1月9日都會慶祝由外交部主辦的海外印度人日,以"紀念海外印度社群對印度的貢獻"。這一天是當年聖雄甘地從南非返回印度的日子。在為期三天的紀念活動期間,會舉辦一個討論印度僑民相關議題的論壇,並頒發年度海外印度人榮譽獎 (Pravasi Bharatiya Samman Awards)。[225]印度政府截至2005年12月[226]已推出 "印度海外公民 (OCI)" 計畫。這是自印度自獨立以來首次允許印度人、非居民印度人 (NRI) 和印度裔人士 (PIO) 擁有有限形式的雙重國籍。印度裔卡 (PIO Card) 計畫在未來幾年內將逐步淘汰,由OCI計畫取代。

估計印度僑民於2012年擁有的的資產高達1兆美元,[227][228]約等於當時印度國內生產毛額 (GDP) 的50%。印度僑民的年收入估計為4,000億美元。[229] 印度僑民對印度經濟的全球化有著顯著影響,尤其體現在以下幾個方面:

- 僑匯全球排名第一, 印度的僑匯金額多年來均為全球第一

- 印度僑匯

- 印度外匯存底

- 印度對外貿易

- 印度外銷品項列表

- 印度的業務流程外包產業

- H-1B簽證 (美國), 此類簽證中有80%是頒給印度的IT專業人員

- 國際知名公司執行長名單),印度僑民擔任此職務的數量眾多

- 印度最大的貿易夥伴國家列表

- 印度外銷品項列表

數代僑民透過傳播印度文化元素,增強印度的軟實力。隨著印度教在東南亞傳播[230][231][232]及佛教隨者絲綢之路傳播,[233][234]"印地文化圈"影響力隨之擴張,[234][235]導致東南亞的印度化,以致有東南亞本土的印度化王國興起,[236]這些王國採用梵語化語言[237]及其他印度元素,[238]例如印度榮譽頭銜、人名、地名、組織和教育機構的座右銘,以及採納印度建築、武術、音樂與舞蹈、傳統服飾、傳統印度遊戲[[239][240][241]和印度菜餚。印度僑民數目的持續擴張也助推這項進程。[242]

- 全球印度裔人組織

- 印度裔國際知名政治人物名單

- 海外印度公民身份

印度僑民的政治遊說團體可透過影響其他國家的外交政策,使其有利於印度。印度僑民的遊說團體尤其與西方世界具影響力的海外猶太裔僑民良好合作,為印度和以色列創造有利的結果。印度僑民與大多數其他僑民團體都保持良好關係,包括其分支的孟加拉海外僑民和巴基斯坦海外僑民,以及所有其他南亞區域合作聯盟 (SAARC) 成員國的僑民,例如阿富汗海外僑民、不丹裔美國人、緬甸海外僑民、尼泊爾海外僑民、斯里蘭卡海外僑民和海外藏人。

有些印度裔政治人物成為其居住國家的領導人。例如:

- 新加坡:蒂凡那 (第三任新加坡總統。新加坡建國之父之一) 和塞拉潘·納丹 (新加坡第六任總統)

- 英國:里希·蘇納克 (為英國史上首位非白人、亞裔、印度裔及印度教教徒的首相(任期:2022年10月 - 2024年7月))

以及擁有混合血統的領導人,例如:

此外,具有牙買加和印度混合血統的賀錦麗曾擔任美國副總統。

印度裔澳洲人和印度在澳大利亞在2017-2018年是澳洲新永久移民的最大來源。[243]印度裔是澳大利亞受教育程度最高的移民群體,有54.6%的印度移民持有學士或更高學位,比2011年澳大利亞全國平均的17.2%高出三倍多。[244]

在英國,印度裔英國人是該國最大的少數族裔人口,[196]在所有族群中擁有最高的平均時薪和最低的貧困率,[245][246][247]並且比其他族群更有可能從事專業和管理職位。[248][249]

在加拿大,印裔加拿大人是該國第二大非歐洲裔族群,也是該國成長最快的族裔社群之一。[250]

在紐西蘭,印度裔紐西蘭人是成長最快的族群,也是紐西蘭第二大亞洲族群,於2014年有174,000人。[251] 斐濟印地語是紐西蘭第四大語言。[251]

在美國,印度裔美國人是繼華裔美國人和菲律賓裔美國人之後的第三大亞裔族群。[252][253][254]相較於所有其他族群,他們是美國最富裕且受教育程度最高的族群,2015年家庭年收入中位數為101,591美元,而整體移民家庭為51,000美元,本土出生家庭為56,000美元。[255]他們的貧困率也比其他外國出生和美國本土出生的族群都低。[256]總體而言,印度人的受教育程度也高於其他族群,平均有32%的印度人持有學士學位,40%持有研究生學位。相較之下,美國所有亞裔的平均比例為學士學位30%、研究生學位21%。而所有美國人的平均比例為學士學位19%、研究生學位11%。[257]截至2006年,所有矽谷新創公司中,有15.5%是由印度移民所創立。[258][259]從1995年到2005年,印度移民創立的工程和科技公司數量,甚至超過來自英國、中國、台灣和日本移民創立的總和。[260]所有H-1B簽證中,超過80%發放給印度IT專業人士,且前往美國的印度商學院畢業生,有23%在美國找到工作。[261][262]

參見

注釋

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads