热门问题

时间线

聊天

视角

另类摇滚

搖滾樂的流派 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

另类摇滚(英語:Alternative rock),也被称为另类音乐、替代摇滚或替代音乐,简称替代或另类,是摇滚音乐中的一种音乐类别,起源于1970年代的独立音乐地下场景。另类摇滚艺人们在1990年代通过如油渍摇滚(Grunge)子流派在美国,以及英伦摇滚(Britpop)和瞪鞋派(Shoegaze)在英国和爱尔兰取得了主流商业成功。此时期,许多唱片公司正寻求“替代”当时日渐僵化的体育馆摇滚、硬摇滚和华丽金属。与此同时,X世代成为1990年代文化潮流的重要推动者,进一步促进了另类音乐的崛起。

此條目需要补充更多来源。 (2025年6月24日) |

“Alternative”原意是指与主流或商业化摇滚和流行音乐相区别。最初,这一术语还泛指受到1970年代末朋克摇滚风格及其DIY精神影响的音乐人。[1]根据Stuart A. Kallen在《The History of Alternative Rock》中记述,另类摇滚在精神面与创作方式上强调独立、实验与真实,不以大众化取向为目标,融合车库摇滚、朋克、新浪潮、说唱等风格,体现反主流文化特征。[2]

1980年代,通过杂志、Zine小刊物、校园广播播放以及口耳相传,提升了另类摇滚风格(如噪音流行、独立摇滚、油渍摇滚、瞪鞋派)的影响力。

1988年9月,Billboard首次引入“Alternative”作为电台音乐榜单分类,以反映诸如洛杉矶的KROQ-FM、纽约的WDRE-FM等电台播放地下、独立和非商业摇滚音乐的趋势。[3][4]

最初,部分另类风格获得小范围的主流关注,一些乐队如R.E.M.和珍之瘾(Jane's Addiction)签约主流大厂。但绝大部分如史密斯乐队(The Smiths)等1980年代英国重要的另类摇滚乐队仍隶属于独立厂牌,难以进入主流媒体。随着涅槃乐队的突破以及油渍摇滚与英伦摇滚运动的普及,另类摇滚在1990年代成为主流,许多另类乐队获得商业成功。

进入2000年代,情绪摇滚(Emo)风格的Fall Out Boy、My Chemical Romance、Paramore、Panic! at the Disco等多白金销量乐队成功进入主流视野。Andy Greenwald在《Nothing Feels Good: Punk Rock, Teenagers, and Emo》中指出,“emo”源自1985年华盛顿特区的情感硬核(emocore),并探讨该风格如何由地下成长为影响广泛的次文化。[5]

与此同时,白线条乐队(The White Stripes)、鼓击乐团(The Strokes)等乐队也在2000年代初期取得商业突破,掀起车库摇滚、后朋克、新浪潮复兴潮流,启发了新一批另类摇滚乐队的诞生。Lizzy Goodman的《Meet Me in the Bathroom》则详述了2001–2011年纽约后朋克复兴场景,记录了Strokes、Yeah Yeah Yeahs、Interpol等乐队的崛起。[6]

在1990年代末,随着油渍摇滚和英伦摇滚热潮的退潮,另类摇滚在主流音乐中逐渐失去特别突出的地位,但仍保持较强的文化影响力,风格演变多样,持续发展至今。

Remove ads

词源

过去,流行音乐的潮流主要由大型娱乐公司的音乐高层所决定。唱片公司通常签约那些被认为最有市场潜力、能带来最大销量的艺人。这些乐队可以在昂贵的录音室录制作品,通过娱乐公司旗下的唱片行及后来大型连锁零售商销售唱片及周边商品。唱片公司还与广播和电视公司合作,争取为旗下艺人获取最大曝光。负责这些决策的是将音乐视为商品的商人,而未能达到预期销售成绩的乐队往往被排除在这一体系之外。[7]

在“另类摇滚”一词于1990年左右普及之前,相关风格的音乐曾以多种名称称呼。[8] 1979年,Terry Tolkin曾用“Alternative Music”(另类音乐)描述他所撰写的乐队。[9] 同年,达拉斯电台KZEW推出一档名为《Rock and Roll Alternative》的新浪潮音乐深夜节目。[10]由于该类音乐常通过校园电台传播,1980年代在美国通常被称为“校园摇滚”。[11] 英国则因朋克亚文化的影响,兴起了大量自主制作的小型唱片厂牌。根据Cherry Red Records创办人的说法,当时《新音乐快递》(NME)和《Sounds》杂志会根据小型唱片店的销售数据发布“另类排行榜”,1980年1月,首个基于全国分销渠道编制的独立排行榜问世,极大地推动了小型厂牌的发展。当时“独立”(indie)一词主要指独立发行的唱片。[12]到1985年,“独立”已逐渐演变为某类音乐风格的代称。[11]

“另类”一词用于描述摇滚音乐始于1980年代中期;[13]当时业界常用“新音乐”或“后现代音乐”来形容先锋音乐,分别强调其新颖性和对过去声音的重新诠释。[14] 大约1985年,"alternative pop"(另类流行)一词也开始出现。[15]

1987年,《Spin》杂志将Camper Van Beethoven归类为“alternative/indie”,指出其1985年歌曲〈Where the Hell Is Bill〉“直言批判了另类/独立圈”。[16]主唱David Lowery回忆道:“我记得第一次看到这个词被用在我们身上……可能是因为我们听起来像朋克乐队,但却在演奏流行音乐,所以他们创造了'另类'这个词。”[17]1980年代的DJ与推广人认为,“另类”一词源自1970年代美国调频广播,当时FM电台作为流行榜广播的“进步替代方案”播放更长、更自由的音乐选曲。[18]

起初,“另类”主要形容那些刻意与主流划清界限、不受“重金属情歌”“新浪潮精品”或“高能舞曲”影响的摇滚风格。[19]后来逐渐涵盖新浪潮音乐、流行乐、朋克摇滚、后朋克以及“校园/独立”摇滚等类型,成为洛杉矶KROQ-FM等“商业另类”电台的核心内容。记者Jim Gerr指出,另类摇滚还囊括“说唱、垃圾金属、工业音乐”等分支。[20]第一届由Jane's Addiction主唱佩里·法瑞尔创办的巡回音乐节Lollapalooza,正是集合了Henry Rollins、Butthole Surfers、Ice‑T、Nine Inch Nails、Siouxsie and the Banshees(第二主打)及Jane's Addiction(压轴)等多元另类音乐势力。1991年7月,MTV主持Dave Kendall报道Lollapalooza首场演出时称该音乐节呈现了“最具多样性的另类摇滚阵容”。[21]当年夏天,法瑞尔提出“另类国度”一词。[22]

1991年12月,《Spin》指出:“今年首次清楚表明,以前被视为‘另类摇滚’的校园市场,如今已全面进入主流。”[20]

1990年代末,该定义又趋于具体。[1]1997年,《纽约时报》的Neil Strauss描述另类摇滚为“由脆硬、70年代风格吉他即兴演奏,以及主唱极度痛苦的情绪抒发所构成的锐利摇滚”。[19]

“另类”一词应用存在矛盾,一方面指挑战主流、反商业、反体制的音乐;另一方面却也成为唱片公司市场营销的标签,用于吸引主流未能触及的消费群体。[23]随着音乐产业变化,“另类”反而逐渐商业化,成为市场主流之一。[24]按Dave Thompson在《Alternative Rock》中所述,性手枪的组建,以及Patti Smith《Horses》和Lou Reed《Metal Machine Music》专辑的问世,均被视为另类摇滚诞生的重要节点。[25]《Louder》杂志编辑Rhys Williams指出:“90年代各类音乐风格的融合程度空前,使‘另类’摇滚愈发难以定义。”[26]在2000年代初之前,“indie rock”(独立摇滚)与“alternative rock”(另类摇滚)在美国通常互换使用;[27]虽两者有诸多共通处,但“indie rock”更常见于英国语境,而“alternative rock”则为美国主流用词。[28]

Remove ads

特征

“另类摇滚”这一名称本质上是一个总称,用于涵盖自1980年代中期以来,在朋克摇滚影响下兴起的地下音乐。[29]另类摇滚长期以来以反主流文化的商业化为特色,尽管这一点具有争议,因为许多著名的另类艺人自1990年代以来(尤其在2000年代后)已取得主流商业成功,甚至与大型唱片公司合作。1980年代,另类乐队通常在小型俱乐部演出,与独立厂牌合作发行作品,主要通过口碑传播。[30]因此,另类摇滚并无统一的音乐风格。1989年,纽约时报曾指出该类型“首先是吉他音乐,特点是震撼的和弦、清亮的琶音、失真噪音与回授尖啸”。[31]相较于其他摇滚风格,另类摇滚的歌词更常涉及社会议题,如毒品、抑郁、自杀及环境保护等。[30]这种歌词倾向反映了1980至1990年代初期美国和英国的社会与经济压力。[32]

1960年代至1970年代:先驱

另类摇滚的雏形可追溯至1960年代的原朋克音乐。[33]其起源常被追溯到地下丝绒1967年发行的专辑《The Velvet Underground & Nico》,被认为对后世许多另类摇滚乐队产生了深远影响。[34][35]1960年代的怪诞艺人如Syd Barrett,也对另类摇滚整体风格有所影响。[36]

1979年,美国死亡肯尼迪乐队创办了地下独立唱片厂牌Alternative Tentacles,发行了大量具有影响力的地下音乐作品,包括1983年Butthole Surfers的同名EP《Butthole Surfers》。到1984年,多数签约独立厂牌的乐队,音乐受到1960年代摇滚等风格影响,与之前较为未来主义、理性风格的后朋克相比更加多元。[37]

1980年代:起源

“‘另类摇滚’一词通常让人联想到90年代,但已有充分资料显示,《Nevermind》只是自80年代以来酝酿已久的高潮,而非该类型的诞生。很难准确指出一个流派的诞生时间或地点,但对于另类摇滚——尤其源自美国地下朋克圈的那一支——1984年或许是首度有多张关键、广泛影响的专辑同时问世的一年。”

——《Brooklyn Vegan》的Andrew Sacher(2024年4月29日)[1]

“另类音乐指尚未获得主流听众的音乐,‘另类’不再只是新浪潮,而是一种心态。任何具备打入更广阔听众群体潜力的音乐,都可被视为另类音乐。它必须具备真实力量、品质、激情与社会意义,而不像惠特尼·休斯顿那样只是软弱无味。”

——新音乐研讨会执行总监Mark Josephson,1988年接受采访[38]

整个1980年代,另类摇滚主要仍是地下音乐现象。尽管偶有作品成为商业热门,或获《滚石》等主流刊物好评,整体而言,该类型仍主要依托独立厂牌、粉丝志、校园电台传播。另类乐队通常通过不断巡演与发行低成本专辑积累地下粉丝群体。在美国,新的乐队常在上一波乐队解散后接续兴起,逐渐形成遍布全国各地的地下音乐圈。[29]校园电台在推广另类音乐过程中扮演重要角色。1980年代中期,加州圣路易斯-奥比斯波的KCPR电台DJ手册中,就描述了“另类电台”播放流行曲目与前卫曲目之间的张力。[39]

尽管80年代的美国另类艺人并未创下惊人销量,但他们对后来的另类音乐人产生了深远影响,为后者铺垫了成功的基础。这一点由Azerrad在其《Our Band Could Be Your Life》中强调,指出多支80年代地下乐队以DIY精神与不断巡演奠定了90年代主流成功的基础。[40]1988年9月10日,《公告牌》杂志创立了另类歌曲榜,统计全美另类与现代摇滚电台播放量最高的40首歌曲,首支榜首作品为Siouxsie and the Banshees的〈Peek-a-Boo〉。[41]到1989年,另类摇滚已受欢迎至可以举办巡回大场馆演出的程度,例如New Order、Public Image Limited与The Sugarcubes共同参与的全美巡演,证明该类型从地下走向主流。[42]

早期英国另类摇滚相较美国更偏流行取向(注重单曲与专辑同等地位,更愿融入舞曲与俱乐部文化元素),歌词主题亦多反映本土议题。因此,少数英国另类乐队在美国取得商业成功。 自1980年代起,另类摇滚在英国电台频繁播放,尤其是BBC Radio 1的John Peel、Richard Skinner与Annie Nightingale等DJ大力推广。在英国,许多在美国尚属小众的艺人因全国性电台与音乐周刊而获得更大曝光,不少另类乐队更因此打入排行榜,如The Smiths与The Cure等。[43]

Remove ads

美国早期另类乐队如The Dream Syndicate、The Bongos、10,000 Maniacs、R.E.M.、The Feelies和Violent Femmes,在朋克风格基础上,融合了民谣与主流音乐元素。其中R.E.M.最早取得成功,其1983年首张专辑《Murmur》进入公告牌前40名,带动了大量叮当流行(jangle pop)乐队的兴起。[44][45]1980年代初,洛杉矶的Paisley Underground场景也借由The Velvet Underground等地下影响,复兴了1960年代的迷幻、和声与民谣吉他元素,融合朋克与地下精神。[29]

美国独立厂牌SST Records、Twin/Tone Records、Touch and Go Records与Dischord Records引领了美国地下音乐圈由硬核朋克向多元另类摇滚的转型。[29][46]明尼阿波利斯的Hüsker Dü与The Replacements正是这一转变的典型,二者虽起初为朋克乐队,后期却拓展出更旋律化的风格。[29]Michael Azerrad在其《Our Band Could Be Your Life》中提到,Hüsker Dü是连接硬核朋克与旋律化校园摇滚的重要桥梁,“Hüsker Dü让地下音乐圈相信旋律与朋克并非对立”。[47]该团随后成为首批与大型厂牌签约的美国独立乐队,促使校园摇滚发展为“可行的商业业态”。[29]

The Replacements则凭借真挚的创作与词句游戏,颠覆了当时地下圈重政治议题的惯例。Azerrad形容他们“与R.E.M.一道,是当时少数获得主流听众喜爱的地下乐队”。[48]

80年代末,美国另类圈呈现多元风貌,从怪诞另类流行(如They Might Be Giants、Camper Van Beethoven)、到噪音摇滚(Sonic Youth、Big Black、The Jesus Lizard)[49],以及工业摇滚(Ministry、Nine Inch Nails)。这些风格影响下,波士顿的Pixies与洛杉矶的Jane's Addiction相继崛起。[29]

与此同时,西雅图的垃圾摇滚(grunge)风格兴起,初期被称作“西雅图之声”,至1990年代初达到高潮。[50]该风格以浑厚失真的吉他音色融合重金属音乐与朋克,[51]并由西雅图独立厂牌Sub Pop推广,乐手衣着以旧货店风格的法兰绒衬衫、军靴为主,贴合当地气候。[29]

到80年代末,越来越多另类乐队签约主流厂牌。虽然早期签约的Hüsker Dü和The Replacements商绩不显著,但继后如R.E.M.与Jane's Addiction则获得金唱片与白金唱片,推动另类摇滚走向主流。[52][53]此外,Pixies在欧美市场大获成功,尽管在美国本土获得的关注有限。[29]

此外,Hüsker Dü的专辑《Zen Arcade》深入个人主题,对其他硬核乐队产生深远影响。华盛顿特区的硬核圈由此催生出“情绪核”或“情绪摇滚(emo)”,歌词更情绪化与自我剖析,演出中主唱甚至会哭泣,风格加入自由联想诗意与忏悔色彩。Rites of Spring被视为首支“emo”乐队;Minor Threat前主唱Ian MacKaye创办的Dischord Records则成为该市emo场景的核心。[54]

Remove ads

哥特摇滚起源于1970年代末的英国后朋克,被称为“最黑暗、最阴郁的地下摇滚形式”,其音乐风格以合成器和吉他为核心,营造出“阴森、悲伤且常带史诗感的音景”,歌词主题多涉及文学浪漫主义、死亡意象、宗教象征与神秘主义。[55]该子类型深受两支英国后朋克乐队——Siouxsie and the Banshees与Joy Division的启发。[56]Simon Reynolds《Rip It Up and Start Again》中指出,Bauhaus1979年发行的首支单曲〈Bela Lugosi's Dead〉被视为哥特摇滚的正式开端,The Cure则以《Pornography》(1982)奠定了其在该风格中的地位与地位基础。[57]

1980年代英国另类摇滚的重要代表是曼彻斯特的The Smiths。Reynolds称他们与美国同期的R.E.M.为“当时最重要的两支另类摇滚乐队”,评论他们是“反80年代风格的80年代乐队”。[58]The Smiths对英国独立音乐圈影响深远,尤其Morrissey的英国主题歌词与Johnny Marr的“叮当吉他”风格被大量乐队借鉴。[59]

1986年,《新音乐快递》(NME)推出的《C86》合辑包含Primal Scream等乐队,推动了独立流行及英国独立音乐场景的发展。[60][61]

1980年代后期,出现多种英国另类摇滚风格。The Jesus and Mary Chain将The Velvet Underground式“忧郁噪音”与音墙式制作相结合,奠定了许多后续风格基础;New Order在解散Joy Division后融合了迪斯科、舞曲元素,开启更流行化路线。[59][62]

此时期的鞋盯摇滚(shoegaze)因乐手盯着效果器而得名,代表乐队如My Bloody Valentine与Slowdive制作出铺天盖地的“噪音墙”,覆盖旋律与人声。[63]

另一方面,围绕曼彻斯特的Madchester场景,如在The Haçienda俱乐部组织的文化,代表乐队包括Happy Mondays、The Stone Roses,他们将酸性浩室舞曲节奏与吉他流行融合,形成独特风格并占据英国音乐媒体视野。[64]

Remove ads

1990年代:主流化成功

进入1990年代,许多在80年代仍属地下、朋克,甚至被认为“古怪”的音乐,突然间成了主流,出现在商业电视、广播、商场与体育馆。到了十年末,另类音乐既是胜利者又显得空泛。其明星们面对庞大观众演出,音乐也被用来推销电视广告里的汽车。它已完全融入传媒景观,已无法再合理地自称是“替代方案”了。

——Craig Schuftan,《ABC Online》(2014年11月13日)[65]

1990年代初,音乐产业看中了另类摇滚的商业潜力,多家主流厂牌已签下Jane's Addiction、Red Hot Chili Peppers与Dinosaur Jr.等乐队。[66]1991年初,R.E.M.凭借专辑《Out of Time》走向全球主流,成为众多另类乐队的标杆。[29]

1991年7月-8月,首届Lollapalooza音乐节成为北美最成功的巡回演出。Nirvana鼓手Dave Grohl在加州观看演出后表示:“感觉到一切正在发生,这是整个故事的开端。”该巡演改变了音乐产业的心态:“到那年秋天,广播、MTV与整个音乐环境都变了。若不是Perry Farrell,若不是‘Lollapalooza’,我们现在可能不会有这番对话。”[67]

80年代初的“美国独立音乐”到90年代成为“另类”或“alt-rock”,随Nirvana崛起至1996年前后鼎盛,现虽不再时髦,但其音乐仍在。

——《Christgau's Consumer Guide: Albums of the '90s》(2000年)[68]

1991年9月,Nirvana发行单曲〈Smells Like Teen Spirit〉,开启“垃圾摇滚现象”。伴随MTV大量播放该曲MV,其专辑《Nevermind》在当年圣诞季一度周销40万张,这一成功令业界震惊。[69]Michael Azerrad认为,《Nevermind》标志着摇滚乐的“世代更替”,淘汰了当时主流的发胶金属,迎来更具真实性与文化相关性的音乐潮流。[66]

Nirvana的突破推动90年代另类摇滚全面流行,商业电台也更愿意播放重型另类乐队。[70]随着《Nevermind》热潮,另类摇滚“被拉入主流”,唱片公司虽对其爆红困惑,却争相签约新团。[71]

1993年,《纽约时报》指出:“另类摇滚似乎已不再另类。各大厂牌都有几支披着松垮衬衫与破牛仔裤、吉他驱动的乐队,曲风隐约、歌词含蓄,用噪音掩饰旋律,以漫不经心掩盖匠心。”[72]

不过,许多另类乐队对商业成功持拒绝态度,认为其背离反叛精神与DIY精神。[73]Craig Schuftan评价:“另类摇滚打入主流催生新的地下圈层,也带来对‘好音乐也能流行’的文化渴望……这正是90年代流行文化中不可或缺的‘后现代讽刺’产物。”[65]

Remove ads

Nirvana走红后,其他垃圾摇滚乐队亦纷纷取得主流成功。Pearl Jam早于《Nevermind》一个月发行首专《Ten》(1991年),但直到翌年销量才显著上涨。Uncut杂志指出,到1992年下半年,《Ten》突破性大卖,获金唱片认证并登上《公告牌二百强专辑榜》第二名。[74]同年,《Soundgarden》的《Badmotorfinger》、Alice in Chains的《Dirt》、Stone Temple Pilots的《Core》,以及含Pearl Jam与Soundgarden成员合作录制的《Temple of the Dog》,均跻身1992年畅销榜前100名。[75]

这些垃圾摇滚乐队的崛起令《滚石》称西雅图为“新利物浦”。许多乐队相继签约主流厂牌,吸引后续音乐人前来发展。Azerrad在《Our Band Could Be Your Life》中指出,这些乐队为主流业界带来“前所未有的文化与商业关注,并加速替代音乐的产业接纳”。[76]同时也引发批评,娱乐周刊于1993年评论指出广告界开始剥削垃圾摇滚文化,“自60年代以来未见如此对一种亚文化的商业利用”。[77]《纽约时报》也将此风潮比作商业化的朋克、迪斯科与嘻哈,西雅图本地亦开始回潮批评。

Nirvana后续专辑《In Utero》(1993年)是一张刻意偏离主流制作的作品,贝斯手Novoselic称其为“一张狂野、激进、真正另类的专辑”。[78]尽管如此,专辑当月便登顶《公告牌》榜单。[79]同年,Pearl Jam以《Vs.》创下首周销量95万张的美国记录,并以该成绩登顶《公告牌》专辑榜。[80]

1993年,The Smashing Pumpkins发行《Siamese Dream》,该专辑首周登上《公告牌》200强第10位,至1996年累计销量超400万张,多次获RIAA白金认证。[81]专辑融合前卫摇滚与重金属元素,促使另类摇滚得以在主流广播站曝光,并拉近与70年代专辑导向摇滚之间的距离。1995年发行的双专辑《Mellon Collie and the Infinite Sadness》在美国销售突破一千万张,获RIAA钻石认证。[81]

Remove ads

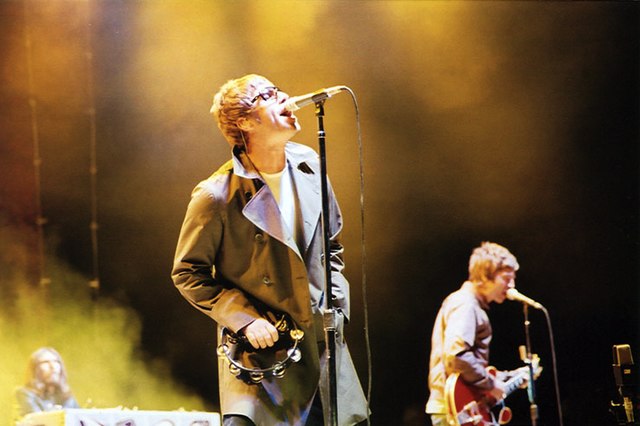

随着曼彻斯特场景(Madchester)衰退、鞋盯摇滚缺乏华丽性,90年代初美国垃圾摇滚席卷英国另类圈及音乐媒体。[59]作为反击,英国出现一批乐队,欲“驱逐垃圾摇滚”“向美国宣战”,迅速席卷媒体与大众。[82]这一浪潮被媒体称为“英伦流行”(Britpop),由Pulp、Blur、Suede、Oasis等代表乐队主导,正如美国垃圾摇滚风潮一样,将另类摇滚推上英国本土排行榜。[59]

Britpop 乐队深受早期英伦吉他音乐影响,尤其如英伦入侵、华丽摇滚与朋克摇滚的风格。Simon Reynolds在他的书中指出,Britpop正是对早期流行元素的回归与再创造,其旋律与态度反映了当代英国文化心态。[83]

1995年Britpop达到巅峰,Oasis与Blur掀起名为“英伦流行之战”的单曲发布大战:双方8月14日同时发行〈Roll with It〉和〈Country House〉,最终Blur取得胜利,但紧接着Oasis凭借专辑《What's the Story Morning Glory?》(1995)一跃成名,成为英国历史上销量第三高的专辑。[59][84]

在美国,“独立摇滚”长期几乎等同于另类摇滚,直至Nirvana走红后,Indie rock才逐渐独立成支。[85]Indie rock 反映了艺人对另类摇滚被商业吸纳的反抗,保持对“阳刚美学”的警惕与朋克对商业主义的怀疑,同时也呈现风格多元化,不再局限于“反主流”。[85]

90年代美国的Matador Records、Merge Records、Dischord Records等独立厂牌,以及艺人如Pavement、Superchunk、Fugazi、Sleater‑Kinney,在本土独立音乐圈中扮演核心角色。Michael Azerrad在书中指出,这些乐队坚持DIY路径和低商业化策略,塑造了独立摇滚的审美与文化体系。[86]

其中一大潮流是“低保真”(lo-fi)录音美学,起源于80年代采用廉价卡带录音。1992年后,Pavement、Guided by Voices、Sebadoh成为代表艺人,后来如Beck、Liz Phair等也将其带入商业视野。[87]

同期,另类圈中出现多位自省型女性创作歌手,如Liz Phair与PJ Harvey,二者在90年代中后期的创作影响广泛。[88]

此外,90年代中期乐队如Sunny Day Real Estate明确界定了情绪摇滚(Emo)方向,而Weezer在1996年的专辑《Pinkerton》也因其真情表述与实验性被视为深具影响力的里程碑。[54]

Remove ads

后摇滚风格于1991年由两张影响深远的专辑奠基:英国组合Talk Talk的《Laughing Stock》与美国乐队Slint的《Spiderland》,两者展现了完全不同但互为补充的后摇蓝图──弱化传统摇滚结构,强调氛围质感与器乐表达,不再以歌唱和和弦推进为主。[89][90]尽管两张专辑风格迥异,《Laughing Stock》更为爵士、印象主义取向,而《Spiderland》则关闭曲式、营造张力,但都被视为后摇滚的基础奠石。[90]

“后摇滚”这一术语据认为最早于1994年由音乐记者Simon Reynolds在评论伦敦组合Bark Psychosis首张专辑《Hex》时提出,以此描述一类使用摇滚乐器但企图突破其规范、重塑音乐表现形式的潮流。[91][92]《Hex》于1994年2月发行,虽起步低调,却被后世公认为后摇风格宣言。[93]

到了1996年,美国芝加哥团体Tortoise发行《Millions Now Living Will Never Die》,此作将爵士、电子和抽象摇滚元素融合,进一步确立了后摇风格结构,并促使后摇走入独立厂牌如Thrill Jockey、Kranky等主流化。 同期还发展出以复杂节奏与数学精度著称的子风格——数学摇滚(math rock)。[94]

90年代末,后摇风格一度因“过于程式化”遭到批判,但新的代表如加拿大的Godspeed You! Black Emperor、冰岛的Sigur Rós,以及日后的实验团体继续扩展声音空间,赋予后摇更丰富的情感复杂性与音景探索。[95]

Remove ads

2000年代:类型多元化

21世纪初,许多上世纪90年代取得商业成功的另类团体陷入危机:1994年Nirvana主唱Kurt Cobain自杀、Pearl Jam控告Ticketmaster失败、Soundgarden、Smashing Pumpkins、Alice in Chains、The Cranberries等先后解散或成员变动,导致主流关切度下降。[73]同时期,英国Britpop也开始走向衰落,如Oasis的第三张专辑《Be Here Now》反响不及预期。[96]

此变局催生新的后垃圾摇滚(post-grunge)浪潮,巡回节如1998年停办的Lollapalooza更显颓势。尽管如此,另类摇滚并未消亡,而是“分裂”成多个方向:如后垃圾摇滚、情绪摇滚、数学摇滚、后摇滚、独立摇滚等,各具发展动力,延续至21世纪初。[97]

90年代后期,垃圾摇滚逐渐演变为后垃圾摇滚(Post-grunge)。不同于起源于地下场景的早期垃圾摇滚,后垃圾摇滚主要受到商业化后垃圾摇滚音色的影响,更为精致和电台友好,被称为“内省、严肃的硬摇滚流行形式”。该类音乐保留失真吉他音色,却缺少原始乐队的反叛独特性。[98]

“Post-grunge”一词最初带有贬义,用来批评那些风格上盲目模仿垃圾摇滚、缺乏原创性的乐队。批评者认为他们并非真正的独立运动,而是对音乐趋势的商业回应。[99]典型乐队包括Bush、Candlebox和Collective Soul。[99]

进入90年代末和21世纪初,Post-grunge开始具备独立流派的特色,涌现出如Foo Fighters、Matchbox Twenty、Creed、Nickelback等乐队,成为美国主流摇滚中的中坚力量。[98][99]

随着Britpop的衰退,Radiohead凭借《OK Computer》(1997)获得广泛好评,其后的《Kid A》(2000)与《Amnesiac》(2001)明显脱离Britpop传统。Radiohead 与Travis、Stereophonics、Coldplay等组成了21世纪初英国摇滚的新势力,代表了所谓的“后英伦流行”浪潮。[100]

在经历近十年地下发展后,美国兴起了融合英国二拍斯卡与朋克的Ska朋克,掀起被称为“第三波 Ska 复兴”的潮流。乐队如Rancid率先突围,随后The Mighty Mighty Bosstones、No Doubt、Sublime、Goldfinger、Reel Big Fish、Less Than Jake及Save Ferris等多次上榜或获得电台播放机会。[101][102]

90年代末至2000年代初,多支另类摇滚乐队崭露头角,包括The Strokes、Franz Ferdinand、Interpol、The Rapture等,皆受后朋克与新浪潮影响,掀起“后朋克复兴”(Post‑punk Revival)风潮。[103]同期,以The Strokes和The White Stripes为代表的“车库摇滚复兴”(Garage Rock Revival)运动,也在2000年代初掀起浪潮,随后乐队如The Killers、Yeah Yeah Yeahs等取得商业成功。娱乐周刊评论道:“经历近十年说唱摇滚与新金属霸榜后,主流另类摇滚终于再次变得悦耳。”[104]

来自英国的Arctic Monkeys则通过社交网络走红,以单曲和专辑《Whatever People Say I Am, That's What I'm Not》(2006)两次拿下英国冠军并创下历史销售记录。[105]

进入2000年代后,情绪摇滚(Emo)成为最受欢迎的摇滚类型之一。畅销专辑如Jimmy Eat World的《Bleed American》(2001)和Dashboard Confessional的《The Places You Have Come to Fear the Most》(2003)推动其商业化进程。[106]新世代Emo从地下成长为面向青少年群体的主流表达,并延伸至时尚和亚文化表现中。[107]

许多乐队纷纷取得白金销量,如Fall Out Boy、My Chemical Romance、Paramore、Panic! at the Disco等。[108][109]

美国摇滚乐队Red Hot Chili Peppers凭借1999年专辑《Californication》开启新一波人气浪潮,并在2000年代中持续热度不减。乐评人指出,《Californication》将另类摇滚与旋律性强的流行元素结合,标志着该团走向成熟期的商业成功。[110]同期,Thirty Seconds to Mars凭借其1980年代后朋克和歌剧式摇滚融合,在2000年代后半期声势迅猛上涨。[111]

2010年代至今:未来展望

进入2010年代,“另类摇滚”称谓在美国更常用于指代掺混商业流行元素的独立摇滚场景,而非先前90年代的“另类”语境。[27]此外,许多传统另类电台因集团兼并及广告导向于十年初转向播放主流榜单音乐,如Top 40/100。[112]对于另类摇滚在2010年代后的主流影响力,业界评价不一:有人认为它已边缘化,也有人认为它依旧保持活力。[113][114]

2013年,《纽约每日新闻》报道Dave Grohl回应“摇滚已死”论调时强调:“别替我说话……摇滚对我而言还活得好好的。”他还在Twitter写道:“Hey @NYDailyNews – speak for yourself … Rock seems pretty alive to me”。此言表明核心摇滚人物仍坚持该类型的活力。[115][116]

当代主流另类摇滚常融合硬摇滚、电子音乐、嘻哈音乐、独立音乐与朋克摇滚等元素,强调键盘与吉他相得益彰的编排。2010年代,英国乐队Muse凭借专辑《The Resistance》(2009)与《Drones》(2015)赢得全球认可,并先后获得格莱美奖肯定。[117][118]

美国组合Twenty One Pilots以多元融合风格著称,结合嘻哈、情绪摇滚、独立流行与雷鬼等多种元素打破类型界限,引发市场热潮。《Blurryface》(2015)不仅成为首张全部曲目获美国唱片业协会金唱片认证的数字时代专辑,也使主打单曲〈Stressed Out〉成为首支在Spotify上播放量突破十亿的摇滚曲目。[119][120][121]

尽管当今主流音乐仍以嘻哈、EDM与成人当代为主,Twenty One Pilots的成绩表明另类摇滚及其衍生形式仍具强烈市场生命力。[121]

另类流行(英語:Alternative pop,简称Alt-pop)是由非主流艺人创作,或被认为比传统流行音乐更具原创性、挑战性和音乐多样性,同时又具备广泛商业吸引力的流行音乐类别。[122]相较于一般主流流行,Alt-pop通常展现更黑暗或深沉的情绪主题,歌词涉及焦虑、悔恨、毒品与心理不安,《独立报》指出其“贴近现实青少年经验”,更具个人情感表达。[123]

1980年代,Alt-pop尚处于萌芽期,虽已出现如Siouxsie and the Banshees的先锋流行尝试,但尚未进入主流视野。[124]2000年代初,艾薇儿·拉维尼以“朋克公主”形象和单曲〈Sk8er Boi〉走红,为女性Alt-pop艺人打开通道。[125]后期如Santigold等艺人也以独特视觉和音乐风格成为“另类流行英雄”。[126]

2010年代初,以“电影感”和浓厚节拍著称的Lana Del Rey凭专辑《Born to Die》俘获粉丝,奠定Alt-pop风格基调。[127]同期,新西兰歌手Lorde于2013‑14年取得全球成功,其作品亦被视为Alt-pop典范。[128]到2020年代,以“黑暗低调”及深情共鸣著称的比莉·艾利什凭其作品持续推动Alt-pop进入主流市场。[123][129]

Alt-pop亦常被视为1980年代“New Pop”(融合后朋克与合成流行)的延续,但其独立性与当代暗潮气质形成区别。[130]

参见

- 另类摇滚艺人列表

- 《Spin Alternative Record Guide》

广播格式

- 成人专辑另类

- 经典另类

- 现代摇滚

参考文献

参考书目

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads