热门问题

时间线

聊天

视角

太赫輻射

波动频率单位 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

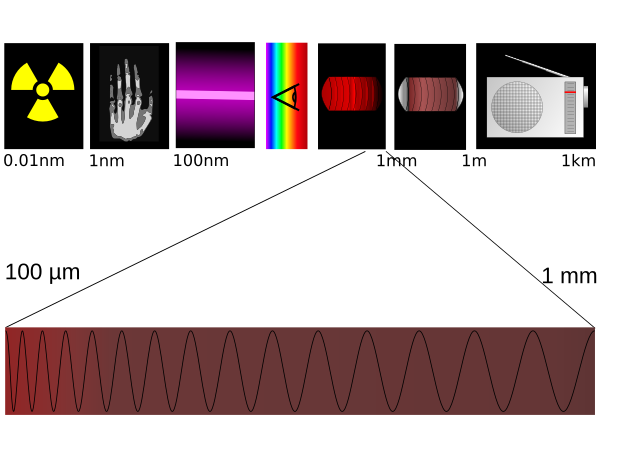

太赫辐射(英語:Terahertz radiation),又稱THz波或太赫茲,包含了频率为0.3到3 THz的电磁波。此頻段屬远红外光,高於微波波段的頻率,[1]对应的波长范围从1mm到0.1mm(或100μm),所以也叫作「亞毫米波段」(submillimeter waves)。

目前,国际上对太赫兹辐射已达成如下共识,即太赫兹是一种新的、有很多独特优点的辐射源;太赫兹技术是一个非常重要的交叉前沿领域,给技术创新、国民经济发展和国家安全提供了一个非常诱人的机遇。它之所以能够引起人们广泛的关注、有如此之多的应用,首先是因为物质的太赫兹光谱(包括透射谱和反射谱)包含着非常丰富的物理和化学信息,所以研究物质在该波段的光谱对于物质结构的探索具有重要意义;其次是因为太赫兹脉冲光源与传统光源相比具有很多独特的性质。[2]

Remove ads

简介

THz波(太赫兹波)或称为THz射线(太赫兹射线)是从1980年代中后期,才被正式命名的,在此以前科学家们将统称为远红外射线。太赫兹波是指频率在0.1THz到10THz范围的电磁波,波长大概在0.03到3mm范围,介于微波与红外之间。实际上,早在一百年前,就有科学工作者涉及过这一波段。在1896年和1897年,Rubens和Nichols就涉及到这一波段,红外光谱到达9um(0.009mm)和20um(0.02mm),之后又有到达50um的记载。之后的近百年时间,远红外技术取得了许多成果,并且已经产业化。但是涉及太赫兹波段的研究结果和数据非常少,主要是受到有效太赫兹产生源和灵敏探测器的限制,因此这一波段也被称为THz间隙。随着80年代一系列新技术、新材料的发展,特别是超快技术的发展,使得获得宽带稳定的脉冲THz源成为一种准常规技术,THz技术得以迅速发展,并在实际范围内掀起一股THz研究热潮。

Remove ads

产生源

太赫兹辐射是任意温度高于约10K的物体的黑体辐射的一部分。

在2012年,几种太赫兹辐射的产生源有:

研究

無線數據通訊紀錄

在2012年5月,日本東京工業大學的研究團隊使用T-射線的無線數據傳輸創下新的紀錄,發表在Electronics Letters[7],並建議在未來以此做為數據傳輸的頻率。該團隊的概念驗證裝置使用諧振穿隧二極體(RTD),其電壓下降時的電流增加造成二極體“共振”,並產生THz波段的波。使用該RTD,研究人員發送出542 GHz的訊號,得到的數據傳輸速率是每秒3 Gigabits。該展示速度比當時主流的Wi-Fi 802.11n標準快20倍,比之前11月份的數據傳輸設置的紀錄快一倍[8]。THz Wi-Fi可能僅能在大約10米(33英尺)範圍內工作,但「理論上」數據傳輸速度可以高達100 Gbit/s。[9]

安全

参见

引用和注释

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads