热门问题

时间线

聊天

视角

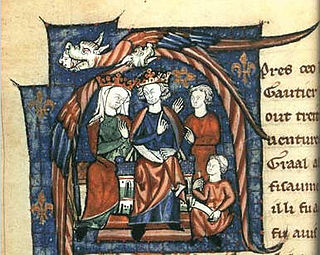

玛蒂尔达皇后

英格蘭國王亨利一世的女兒,神聖羅馬皇帝亨利五世的妻子 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

瑪蒂爾達皇后(约1102年2月7日 – 1167年9月10日),亦稱莫德皇后[nb 1],是內戰時期(又稱「無政府時期」)英格蘭王位的競爭者之一。作為英格蘭国王亨利一世與諾曼第統治者的女兒及繼承人,她幼年即嫁予未來的神聖羅馬皇帝亨利五世。1116年隨皇帝出巡意大利,在聖伯多祿大殿舉行具爭議的加冕禮,並擔任帝國在意大利的攝政。瑪蒂爾達與亨利五世未有子嗣,1125年亨利去世後,皇冠落入其政敵叙普林根堡的洛泰爾之手。

瑪蒂爾達唯一的同母弟弟威廉·艾德林在1120年白船事件中喪生,導致其父與王國面臨繼承危機。孀居於神聖羅馬帝國期間,瑪蒂爾達被父親召回諾曼第,並安排她與安茹的若弗魯瓦聯姻,以保護法國南部邊境。亨利一世再無合法子嗣,遂指定瑪蒂爾達為繼承人,要求廷臣宣誓效忠她及其後代,但此決定未獲盎格魯-諾曼廷臣支持。1135年亨利去世後,瑪蒂爾達與若弗魯瓦遭到貴族反對,王位最終由她的堂兄布盧瓦的史蒂芬取得,他獲得英格蘭教會支持。史蒂芬雖鞏固新政權,卻面臨鄰國威脅與國內反對勢力的挑戰。

1139年,瑪蒂爾達在異母兄長格洛斯特伯爵羅伯特和叔父蘇格蘭國王大衛一世支持下武力進軍英格蘭,其夫若弗魯瓦則專注征服諾曼第。1141年林肯戰役中,瑪蒂爾達軍隊俘虜史蒂芬,但她在西敏寺的加冕計畫因倫敦民眾激烈反對而流產。此後瑪蒂爾達從未被正式宣告為英格蘭女王,僅獲「英格蘭女領主」(拉丁語:domina Anglorum)頭銜。同年溫徹斯特潰敗後,羅伯特伯爵被俘,瑪蒂爾達同意以他交換史蒂芬。1142年冬,史蒂芬軍隊圍困牛津城堡,瑪蒂爾達夜間沿結冰的伊西斯河(泰晤士河支流)逃至阿宾顿,據傳她身著白衣與雪地融為一體。此後戰爭陷入僵局,瑪蒂爾達控制英格蘭西南部,史蒂芬掌握東南部與中部,其餘地區多由地方諸侯割據。

1148年,瑪蒂爾達返回已由丈夫控制的諾曼第,留下長子亨利繼續在英格蘭作戰。1154年《瓦靈福德條約》簽訂後,亨利被確認為史蒂芬繼承人,並即位建立安茹帝国。瑪蒂爾達定居魯昂附近,晚年致力於諾曼第行政事務,必要時代理兒子施政。尤其在亨利統治初期,她提供政治建議,並在貝克特爭端中嘗試調解。她廣泛參與教會事務,創建熙篤會修道院,以虔誠著稱。1167年去世後,她安葬於贝克修道院高祭壇下,後遷葬至鲁昂主教座堂。

Remove ads

早年生活

瑪蒂爾達是亨利一世與首任妻子蘇格蘭的瑪蒂爾達之女,可能於1102年2月7日生於伯克郡的萨顿考特尼。[4][nb 2]亨利是1066年入侵英格蘭的征服者威廉的幼子,這次入侵造就了盎格魯-諾曼精英階層,許多家族在英吉利海峽兩岸擁有領地。[6]這些貴族通常與法蘭西王國關係密切,當時法國由諸侯領地組成,國王控制力薄弱。[7]瑪蒂爾達的母親是馬爾科姆三世與威塞克斯的瑪格麗特之女,屬西撒克遜王族,為阿爾弗雷德大帝後裔。[8]對亨利一世而言,這場聯姻增強其統治合法性;對瑪蒂爾達之母而言,則是獲得英格蘭高位權力的機會。[9]

瑪蒂爾達有一合法弟弟威廉·艾德林,其父有多名情婦,故她另有約22名異母兄弟姐妹。[nb 3]瑪蒂爾達幼年記載甚少,她可能隨母親生活,學習閱讀並接受宗教道德教育。[10][nb 4]英格蘭宮廷中的貴族包括其叔父大衛一世(後為蘇格蘭國王)、異母兄格洛斯特伯爵羅伯特一世、堂兄布盧瓦的史蒂芬及布賴恩·菲茨康特等新興貴族。[12]1108年,亨利赴諾曼第時將瑪蒂爾達與威廉託付給坎特伯雷的安瑟倫,後者是瑪蒂爾達之母賞識的教士。[13]未有瑪蒂爾達外貌的詳細描述,當代編年史稱她極美,但這可能是對女性記載的慣例讚美。[14]

Remove ads

神聖羅馬帝國時期

1108年末或1109年初,德國的亨利五世派使節至諾曼第,提議與瑪蒂爾達聯姻,並另函致其母。[15]這樁聯姻對英格蘭國王極具吸引力:女兒將嫁入歐洲最顯赫的王朝,鞏固自己作為新興王室幼子的地位,並獲得對抗法國的盟友。[16]作為回報,亨利五世獲得1萬馬克嫁妝,用於籌備羅馬加冕。[17]1109年6月,聯姻細節在西敏宮敲定,瑪蒂爾達因身份轉變,於同年10月首次出席御前會議。[17]1110年2月,她離開英格蘭前往德國。[18]

兩人於列日會面後前往烏得勒支,4月10日正式訂婚。[19]7月25日,瑪蒂爾達在美因茨加冕為德意志王后。[20]夫婦年齡差距懸殊:瑪蒂爾達僅8歲,亨利已24歲。[21]訂婚後,她由特里爾大主教布魯諾監護,學習德國文化、禮儀與政務。[22][23][nb 5]1114年1月,瑪蒂爾達達適婚年齡,兩人於沃尔姆斯舉行盛大婚禮。[24]此後她開始參與德國公共事務,擁有自己的宮廷。[25]

婚後不久,亨利逮捕其宰相美因茨總主教阿達爾貝特等諸侯,引發帝國政治衝突。[26]叛亂隨之爆發,教會(在帝國行政中扮演重要角色)亦表反對,導致皇帝遭教宗巴斯加二世絕罰。[27]1116年初,亨利與瑪蒂爾達越過阿爾卑斯山進入意大利,企圖與教宗徹底解決爭端。[27]瑪蒂爾達全面參與帝國政府,簽署皇家特許狀、接見請願者並出席典禮。[28]同年餘下時間用於鞏固北意大利控制權,1117年初進軍羅馬。[29]

巴斯加二世在亨利大軍逼近時出逃,教宗特使莫里斯·布爾丹遂於聖伯多祿大殿為兩人加冕,可能是在復活節期間,後於聖神降臨節再次加冕。[30]瑪蒂爾達藉此儀式宣稱擁有神聖羅馬皇后頭銜。帝國由諸侯選出的君主(如亨利五世)統治,這些國王通常希望隨後由教宗加冕為皇帝,但非必然。亨利五世曾於1111年脅迫巴斯加二世為其加冕,但瑪蒂爾達的地位較不明確。[31]作為羅馬人民的國王之妻,她無疑是合法的德意志王后,此後在印章與特許狀中使用此頭銜,但能否合法稱「皇后」尚存疑。[31]亨利在1111年加冕後,仍交替自稱「國王」與「羅馬人的皇帝」。[32]

布爾丹的身份與加冕儀式本身皆具模糊性。嚴格而言,該儀式非正式加冕禮,而是年度「戴冠儀式」——統治者少數在宮廷公開佩戴王冠的場合。[33]布爾丹主持第二次儀式時已被絕罰,後被教宗嘉禮二世罷黜並終身監禁。[33]但瑪蒂爾達堅持自己已在羅馬正式加冕為皇后,[33]此頭銜逐漸獲廣泛認可。[34]自1117年至去世,她始終使用皇后頭銜;文書官與編年史家皆予承認,似無異議。[35]

1118年,亨利北返阿爾卑斯山鎮壓新叛亂,留瑪蒂爾達在意大利攝政。[36][nb 6]此後兩年攝政記錄甚少,但她可能積累了豐富的治國經驗。[38]1119年,她北赴洛林與亨利會合。[39]亨利正尋求與絕罰他的教宗和解。[39]1122年,亨利與瑪蒂爾達出席沃爾姆斯會議。[40]會議解決敘任權鬥爭,亨利放棄主教叙任权。[40]同年瑪蒂爾達欲返英探父,但遭佛蘭德伯爵查理一世阻撓。[41]歷史學家瑪喬麗·奇布納爾推測此行目的包括討論英格蘭王位繼承。[42]

夫婦未有子嗣,但雙方未被認為不育,當代編年史家歸咎於皇帝對教會的罪孽。[43][nb 7]1122年初,兩人沿萊茵河巡視,亨利持續平定叛亂,但已罹患癌症。[44]1125年5月23日,亨利於烏得勒支去世,瑪蒂爾達由其侄腓特烈(家族領地繼承人)保護,並持有帝國權杖。[45]亨利是否對帝國未來安排留下指示尚不明確。[46]阿達爾貝特大主教說服瑪蒂爾達交出權杖,主持選舉,推舉亨利舊敵叙普林根堡的洛泰爾為新王。[47]

23歲的瑪蒂爾達面臨有限選擇。[47]因無子嗣,她無法以皇太后身份攝政,僅能選擇成為修女或再婚。[47]雖有德國諸侯提親,她決定返回諾曼第。[48]離德時,她放棄帝國境內領地,攜珠寶收藏、個人皇權標誌、亨利兩頂王冠及珍貴的聖雅各伯之手聖髑返國。[49]

Remove ads

繼承危機

1120年,白船事件徹底改變英格蘭政治格局。約300名乘客——包括瑪蒂爾達之弟威廉·艾德林與眾多貴族——夜間自巴夫勒爾乘白船渡海赴英。[50]船只出港后即告沉没,疑因超载或船员醉酒所致。全船仅两人生还,威廉罹难。[51]

威廉之死使英格兰王位的继承问题陷入懸念。彼时,西欧的继承规则尚未完全定型:在法國,長子繼承制日渐盛行,[52]傳統上则由國王在生前為繼承人加冕,使繼承序列相對明確;相反,英格兰贵族只能指定一个「合法繼承人池」,由其中成员在国王去世后通过竞争取得王位。[53]这一问题因过去六十年来诺曼底王朝的继承动荡而愈发严重:征服者威廉通过入侵取得英格兰王位,其子威廉二世与羅貝爾二世為繼承權開戰,而亨利则依靠武力方才掌控诺曼第。英格兰从未经历过一次和平且无争议的王位继承。[54]

亨利最初仍寄望能再育子嗣。其原配苏格兰的玛蒂尔达(玛蒂尔达之母)于1118年逝世后,亨利遂于1121年迎娶鲁汶的阿德莉萨为续弦,但两人婚后无嗣,王位继承危机逐渐显现。[55]亨利轉而考慮让侄子繼位,其妹诺曼底的阿德拉之子布盧瓦的史蒂芬是潛在人選,為此亨利安排史蒂芬與瑪蒂爾達的表妹布洛涅的瑪蒂爾達一世聯姻,後者嫁妝豐厚。[56]另一侄子布盧瓦伯爵蒂博四世亦為親密盟友,可能自認受亨利青睞。[57]威廉·克利托(羅貝爾二世獨子)是法王路易六世屬意人選,但威廉公開反叛亨利,故不合適。[58]亨利或曾考慮格洛斯特伯爵羅伯特一世,但英格蘭傳統習俗并不支持私生子继位。[59]1125年,瑪蒂爾達的丈夫、神圣罗马帝国皇帝亨利五世去世,亨利一世的继承安排随之发生重大转变。[60]

Remove ads

重返諾曼第

1125年,瑪蒂爾達返回諾曼第,在宮廷生活約一年,其父仍期待第二段婚姻得子。[61]若此願落空,瑪蒂爾達是亨利屬意的繼承人,他宣布若無其他合法子嗣,女兒將為正統繼承人。[62]1126年聖誕節,盎格魯-諾曼貴族齊聚西敏宮,次年1月宣誓承認瑪蒂爾達及其未來合法子嗣的繼承權。[63][nb 8]

1127年初,亨利正式為瑪蒂爾達物色新夫婿,收到帝國諸侯多項提親。[65]他傾向讓瑪蒂爾達嫁予若弗魯瓦(富爾克五世長子),通過聯姻保障諾曼第南部邊境。[66]自1106年征服諾曼第以來,亨利的統治屢受挑戰,最新威脅來自侄子、新任佛蘭德伯爵纪尧姆·克利顿,他獲法王支持。[67]亨利必須避免諾曼第同時面臨東西夾擊。[68]威廉·艾德林曾娶富爾克之女瑪蒂爾達,本可鞏結盟約,但白船事件使聯姻破滅。[69]亨利與富爾克因嫁妝爭執,促使富爾克轉而支持威廉·克利托。[70]亨利的解決方案是安排瑪蒂爾達與若弗魯瓦聯姻,重建聯盟。[67]

瑪蒂爾達對嫁予安茹的若弗魯瓦似無熱情。[71]她認為伯爵之子配不上其皇后身份,且嫌雙方年齡懸殊——瑪蒂爾達25歲,若弗魯瓦僅13歲。[71]圖爾總主教拉瓦丹的希爾德貝特最終勸服她接受婚約。[71]瑪蒂爾達勉強同意,1127年5月由羅伯特與布賴恩陪同至魯昂正式訂婚。[72]次年,富爾克決定赴耶路撒冷爭取王位,將領地交予若弗魯瓦。[73]亨利為未來女婿授騎士銜,兩人於1128年6月17日在勒芒由勒芒主教與塞主教主持成婚。[73]1129年,富爾克離安茹赴耶路撒冷王國,宣布若弗魯瓦為安茹與曼恩伯爵。[74]

Remove ads

這段婚姻並不美滿,因為兩人並不特別喜歡對方。[75] 關於瑪蒂爾達嫁妝的爭議進一步加劇:亨利雖授予她在諾曼第的多座城堡,但未明確說明何時能實際接管。[76] 亨利是否打算讓傑弗里未來繼承英格蘭或諾曼第亦未可知,他可能刻意保持這種模糊性。[76] 婚後不久,瑪蒂爾達便離開傑弗里返回諾曼第。[75] 亨利似乎將分居歸咎於傑弗里,但兩人最終於1131年和解。[77] 亨利召瑪蒂爾達從諾曼第返回,她於同年八月抵達英格蘭。[78] 九月,國王的大議會決定讓她回到傑弗里身邊。[78] 議會成員還再次集體宣誓效忠,承認她為亨利繼承人。[78][nb 9]

1133年3月,瑪蒂爾達在勒芒生下長子——未來的亨利二世。[80] 亨利一世聞訊大喜,親自到魯昂探望。[81] 1134年聖靈降臨節,次子若弗魯瓦在魯昂出生,但分娩過程極其艱難,瑪蒂爾達一度瀕臨死亡。[82] 她立下遺囑安排後事,並與父親爭論安葬地點——瑪蒂爾達傾向贝克修道院,亨利則堅持鲁昂主教座堂。[82] 她最終康復,亨利對第二個孫子的誕生欣喜若狂,可能因此要求貴族們再次宣誓效忠。[82][nb 10]

此後,瑪蒂爾達與亨利的關係日益緊張。瑪蒂爾達和傑弗里懷疑自己在英格蘭缺乏實質支持,遂於1135年提議國王應將諾曼第的皇家城堡移交瑪蒂爾達,並要求諾曼貴族立即向她宣誓效忠。[84] 此舉將使亨利死後夫妻二人獲得更大權力,但國王憤怒拒絕,可能是擔心傑弗里會趁自己仍在世時奪取諾曼第統治權。[85] 南諾曼第隨即爆發叛亂,傑弗里和瑪蒂爾達以軍事手段支持叛軍。[52]

就在對峙期間,亨利意外病逝於里昂斯拉福雷附近。[86] 他臨終前是否對繼承問題有所表態尚無定論。[87] 當代編年史的記載皆受後續事件影響:親瑪蒂爾達的史料稱亨利重申將所有領土授予女兒;敵對編年史家則主張亨利已放棄原計劃,並為強迫貴族宣誓效忠她而致歉。[87]

Remove ads

亨利一世駕崩的消息傳開時,瑪蒂爾達和傑弗里正在安茹支援叛軍對抗皇家軍隊——其中包括羅伯特·格洛斯特等瑪蒂爾達的支持者。[52] 許多貴族已宣誓在諾曼第留守至先王安葬,這使他們無法返回英格蘭。[88] 夫妻二人趁機進軍南諾曼第,佔領阿让唐周邊多座關鍵城堡,這些城堡原屬瑪蒂爾達有爭議的嫁妝。[89] 此後攻勢停滯:諾曼貴族抵抗加劇,安茹本地也爆發叛亂,他們只能劫掠鄉野。[90] 此時瑪蒂爾達正懷著第三子威廉,歷史學家對這是否影響其軍事計劃看法不一。[91][nb 11]

與此同時,斯蒂芬適時身處布洛涅,聞訊立即率親衛隊渡海赴英。羅伯特·格洛斯特雖已控制多佛和坎特伯雷港口,據稱斯蒂芬初抵時曾遭攔阻。[92] 但斯蒂芬仍在12月8日兵臨倫敦城下,隨後一周逐步奪取英格蘭統治權。[93] 倫敦民眾擁戴斯蒂芬為新君以期換取城市新特權,其弟温彻斯特主教亨利則爭取到了教會支持。[94] 斯蒂芬雖在1127年宣誓支持瑪蒂爾達,但亨利成功說服眾人先王強迫廷臣宣誓不妥,並暗示國王臨終改變心意。[95][nb 12] 斯蒂芬於12月22日在威斯敏斯特修道院加冕。[97]

得知斯蒂芬在英格蘭爭取支持後,諾曼貴族齊聚勒訥堡商議擁立其兄蒂博四世為王。[98] 諾曼人主張,作為征服者威廉最年長的孫子,蒂博對王國和公國的繼承權最合理,且遠勝瑪蒂爾達。[99] 討論因突發消息中斷:斯蒂芬將於次日加冕。[97] 蒂博的支持立即瓦解,因貴族們不願為反對斯蒂芬而分裂英格蘭與諾曼第。[100][nb 13]

1136年7月22日,瑪蒂爾達在阿讓唐生下第三子威廉,隨後三年以邊境地區為基地,將家臣騎士安置於周邊莊園。[102] 她可能曾派昂熱主教于爾熱前往羅馬,請教宗意諾增爵二世支持其主張,但未成功。[103] 傑弗里於1136年初入侵諾曼第,短暫休戰後年底再度進犯,以燒掠莊園取代長期佔領。[104] 1137年斯蒂芬返諾曼第,與路易六世和蒂博結成非正式同盟,共同遏制安茹勢力擴張。[105] 斯蒂芬組軍欲奪回瑪蒂爾達的阿讓唐城堡,但佛蘭德僱傭軍與本地諾曼貴族衝突,導致軍隊內訌。[106] 諾曼軍隊棄國王而去,迫使斯蒂芬放棄戰役。[107] 他與傑弗里再訂休戰協議,承諾每年支付2000馬克換取諾曼邊境和平。[104]

在英格蘭,斯蒂芬的統治初期尚算順利,通過奢華宮廷聚會向支持者分封土地與恩賞。[108] 在路易和蒂博作證下,教宗意諾增爵二世認可其統治。[109] 危機很快浮現:瑪蒂爾達的舅父大衛一世趁亨利死訊北伐,奪取卡萊爾、紐卡斯爾等要地。[96] 斯蒂芬迅速北進,在達勒姆與大衛達成暫時妥協。[110] 南威爾斯叛亂爆發,至1137年斯蒂芬被迫放棄鎮壓。[111] 他雖平定鮑德溫·德·雷德弗斯和班普頓的羅伯特(Robert of Bampton)在西南的兩次叛亂,但獲釋後的鮑德溫赴諾曼第成為國王的激烈批評者。[112]

瑪蒂爾達同父異母弟羅伯特·格洛斯特是最有權勢的盎格魯-諾曼貴族之一,掌控諾曼第領地及伯爵頭銜。[113] 1138年他反叛斯蒂芬,引發英格蘭內戰。[114] 羅伯特宣布廢除對國王的效忠,轉而支持瑪蒂爾達,觸發肯特郡及英格蘭西南大規模叛亂,但他本人始終留在諾曼第。[115] 自1135年以來,瑪蒂爾達並未積極主張王位,某種程度上1138年的戰爭實由羅伯特主導。[116] 法國的傑弗里趁機再侵諾曼第。大衛一世也再次南侵,聲援瑪蒂爾達繼位,攻入約克郡。[117][nb 14]

斯蒂芬迅速應對叛亂與入侵,主要精力放在英格蘭而非諾曼第。王后瑪蒂爾達攜布洛涅船隻資源赴肯特,欲奪回羅伯特控制的戰略港口多佛。[113] 斯蒂芬派少量王室騎士北援對抗蘇格蘭,同年大衛軍隊在诺萨勒顿战役中敗退。[117] 儘管獲勝,大衛仍控制北方大部。[117] 斯蒂芬親征西南欲收復格洛斯特郡,先北伐威爾斯邊區取赫里福德與什魯斯伯里,再南進巴斯。[113] 布里斯托城防堅固,他轉而洗劫周邊地區。[113] 叛軍期待羅伯特支援,但他全年駐守諾曼第,試圖說服瑪蒂爾達親征英格蘭。[118] 多佛最終在年末向王后軍隊投降。[119]

至1139年,羅伯特與瑪蒂爾達入侵英格蘭似已迫近。傑弗里和瑪蒂爾達穩控諾曼第大部,年初即與羅伯特籌備跨海遠征。[120] 瑪蒂爾達還派昂熱主教于爾熱向教宗意諾增爵二世申訴,以世襲權利和貴族宣誓為依據主張英格蘭王位。[121] 利雪的阿努爾夫為斯蒂芬辯護,指瑪蒂爾達之母曾為修女,故其繼承權不合法。[122] 教宗未撤銷對斯蒂芬的支持,但此案確立了其王位爭議性。[122]

Remove ads

內戰

1139年夏末,瑪蒂爾達終於展開入侵。鮑德溫·德·雷德弗斯八月從諾曼第渡海至韋勒姆,試圖奪港迎接瑪蒂爾達軍隊,但被斯蒂芬部隊逼退西南。[123] 九月,繼母阿德莉萨王后邀她改在阿倫德爾城堡登陸,9月30日羅伯特與瑪蒂爾達率140名騎士抵英。[123][nb 15] 瑪蒂爾達駐守阿倫德爾城堡,羅伯特則西北進軍沃靈福德與布里斯托,尋求叛軍支持並聯結格洛斯特的邁爾斯——此人趁機轉投瑪蒂爾達。[125]

斯蒂芬迅速南進圍困阿倫德爾,將瑪蒂爾達困於城堡。[126] 後接受弟弟亨利提議休戰:協議細節不詳,結果瑪蒂爾達與騎士隨從獲釋,被護送西南與羅伯特會合。[126] 釋放原因仍不明。斯蒂芬可能認為此舉最符合利益——釋放瑪蒂爾達以集中對付羅伯特,視後者為當前主要對手。[126] 阿倫德爾城堡被視為幾乎不可攻克,斯蒂芬或擔心大軍受困南方之際,羅伯特在西部自由行動。[127] 另一說法是斯蒂芬出於騎士精神釋放她:他性格寬厚有禮,而盎格魯-諾曼戰爭通常不以女性為攻擊目標。[128][nb 16]

在羅伯特據點布里斯托短暫停留後,瑪蒂爾達定都鄰近的格洛斯特,既安全地位於西南,又保持相對於異父弟的獨立性。[130] 雖新增支持者有限,其控制區仍從格洛斯特與布里斯托向南延伸至威爾特郡,西達威爾斯邊區,東經泰晤士河谷至牛津與沃靈福德,威脅倫敦。[131] 影響力南抵德文與康沃爾,北至赫里福德郡,但權威在這些地區仍有限。[132]

瑪蒂爾達面臨斯蒂芬反攻。斯蒂芬先攻由布萊恩·菲茨·康特守禦的要衝沃靈福德城堡,但發現防禦過強。[133] 斯蒂芬續進威爾特郡攻特羅布里奇,途中奪取南瑟尼城堡與馬姆斯伯里。[134] 邁爾斯東進回擊,在沃靈福德襲擊斯蒂芬後衛部隊,威脅進逼倫敦。[135] 斯蒂芬被迫中止西征,東返穩定局勢保衛首都。[136]

1140年初,伊利主教奈傑爾加入瑪蒂爾達陣營。[136] 為奪取東盎格利亞,他以沼澤環繞的伊利島為基地。[136] 斯蒂芬突襲該島,奈傑爾逃往格洛斯特。[137] 羅伯特部下收復斯蒂芬1139年攻佔的部分領土。[138] 為促成休戰,亨利主教在巴斯召開和會,瑪蒂爾達派羅伯特代表出席。[139] 會議因亨利與教士堅持由他們設定和約條款而破裂,斯蒂芬代表認為不可接受。[138]

- A: 威爾斯軍隊

- B: 羅伯特

- C: 阿蘭

- D: 斯特凡

- E: 威廉

- F: 福斯堤壩

- G: 林肯城堡

- H: 林肯座堂

- I: 林肯城

- J: 威瑟姆河

1141年初,瑪蒂爾達命運驟變。[140] 北方大貴族切斯特的拉努夫因在冬季與國王失和,遭斯蒂芬圍攻林肯城堡。羅伯特與拉努夫率大軍反攻,1141年2月2日爆發林肯戰役。[141] 國王親率中軍,阿蘭據右翼,威廉·勒格羅守左翼。[142] 羅伯特與拉努夫騎兵優勢明顯,斯蒂芬令許多騎士下馬組成密集步兵方陣。[142][nb 17] 戰局初期,威廉部隊殲滅安茹方的威爾斯步兵,但隨後瑪蒂爾達軍隊漸佔上風。[144] 羅伯特與拉努夫騎兵包抄斯蒂芬中軍,國王陷入安茹軍重圍。[144] 激戰後,羅伯特士兵俘獲斯蒂芬,將其押離戰場。[145]

瑪蒂爾達在格洛斯特宮廷親自接見斯蒂芬,後將他囚於傳統上用以關押高級俘虜的布里斯托城堡。[146] 瑪蒂爾達開始籌備加冕事宜,而加冕需教會認可並在威斯敏斯特修道院舉行儀式。[147] 亨利以教宗特使身份於復活節前在温彻斯特召開教會會議。瑪蒂爾達私下與亨利達成交易:以教會控制權換取教會支持。[148] 亨利移交國庫——除斯蒂芬王冠外幾近空虛,並將拒轉陣營的敵人逐出教會。[149] 但坎特伯雷大主教蒂博不願倉促承認瑪蒂爾達,率教士與貴族代表團赴布里斯托面見斯蒂芬,後者鑑於現狀同意解除臣民效忠誓言。[148][150]

復活節後的4月7日,教士再聚溫徹斯特,次日宣布瑪蒂爾達應取代斯蒂芬為君。她採用「英格蘭與諾曼第女領主」(拉丁語:domina Anglorum)稱號,作為加冕前的過渡頭銜。[150] 雖有親信出席,其他大貴族鮮少到場,倫敦代表團則拖延不至。[151] 斯蒂芬之妻瑪蒂爾德致信抗議,要求釋放丈夫。[152] 瑪蒂爾達仍進軍倫敦籌備六月加冕,但處境日趨艱難。[153] 雖獲傑弗里·德·曼德維爾支持——他控制倫敦塔,但效忠斯蒂芬夫婦的軍隊仍駐紮附近,市民懼怕迎接女皇。[154] 原定加冕日前夕的6月24日,市民暴動反抗女皇與傑弗里·德·曼德維爾;瑪蒂爾達與隨從倉皇逃往牛津,守軍次日投降。[155]

其間,安茹的傑弗里再侵諾曼第。趁瓦勒蘭·德·博蒙特仍在英格蘭作戰,他奪取塞納河以南與里勒河以東全部領土。[156] 斯蒂芬之弟蒂博此次亦未馳援,似因與法國糾葛——新王路易七世廢除父王地區聯盟政策,改善與安茹關係,對蒂博轉趨強硬,次年即啟戰端。[157] 傑弗里在諾曼第的成功與斯蒂芬在英格蘭的弱勢,動搖許多盎格魯-諾曼貴族忠誠——他們既恐失去英格蘭領地予羅伯特與女皇,又怕諾曼第產業被傑弗里奪取。[158] 斯蒂芬陣營開始瓦解:摯友瓦勒蘭1141年中叛變,渡海赴諾曼第以結盟安茹家族保祖產,將伍斯特郡帶入女皇陣營。[159] 其孿生弟萊斯特伯爵羅伯特同時退出戰爭。其他女皇支持者恢復原有要塞,如伊利主教奈傑爾;還有人在英格蘭西部獲新伯爵領。皇家鑄幣體系崩潰,各地貴族與主教自行鑄幣。[160]

瑪蒂爾達因溫徹斯特潰敗而形勢逆轉。她與亨利的聯盟短暫,雙方很快因教職任命與教會政策決裂,主教轉回支持斯蒂芬。[161] 作為回應,七月女皇與羅伯特圍攻亨利於溫徹斯特主教城堡,以城內皇家城堡為作戰基地。[162] 瑪蒂爾德王后以倫敦為據點在英格蘭東南維持丈夫事業,此時在部將伊普爾的威廉輔佐下,率新生力軍進逼溫徹斯特。[163] 王后軍隊包圍女皇部隊。[164] 瑪蒂爾達決定與布萊恩·菲茨·康特、康沃爾的雷金納德突圍,餘部阻擊皇家軍隊。[165] 隨後的戰鬥中女皇軍隊潰敗,羅伯特在撤退時被俘,瑪蒂爾達則精疲力竭逃回迪韋齊斯要塞。[166]

斯蒂芬與羅伯特雙雙被囚期間,雙方談判尋求長期和平方案,但瑪蒂爾德王后拒絕任何妥協,羅伯特也拒受勸誘轉投斯蒂芬。[167] 十一月,雙方簡單交換人質:斯蒂芬歸還王后,羅伯特返抵牛津與女皇會合。[168] 亨利再召教會會議,撤銷前議重申斯蒂芬合法統治地位,國王夫婦於1141年聖誕節重新加冕。[167] 斯蒂芬北征募新軍,並成功說服切斯特的拉努夫再次變節。[169] 夏季他攻陷女皇方前一年新建的多座城堡,包括賽倫塞斯特城堡、班普頓城堡與韋勒姆。[170]

1142年夏,羅伯特返諾曼第助傑弗里清剿斯蒂芬殘餘勢力,秋歸英格蘭。[171] 瑪蒂爾達在斯蒂芬軍隊壓力下被圍於牛津。[170] 牛津城牆堅固,泰晤士河環繞,但斯蒂芬率軍突襲渡河,親率先鋒部分泅渡。[172] 登岸後國王部隊衝入城區,將女皇困於城堡。[172] 牛津城堡易守難攻,斯蒂芬決定長期圍困而非強攻。[172] 聖誕前夕,瑪蒂爾達率數名騎士潛出城堡(可能經邊門),踏冰過河,徒步穿越敵陣抵阿賓頓,繼而騎行至沃靈福德安全處,守軍次日投降。[173][nb 18] 據載她與隨從身着白衣,與雪地融為一體。[175]

溫徹斯特撤退後,瑪蒂爾達在威爾特郡迪韋齊斯城堡重建宮廷,此地原屬索爾茲伯里主教約瑟林,後被斯蒂芬沒收。[176] 她將家臣騎士安置周邊莊園,以佛蘭德僱傭軍為輔,通過地方郡長與官員網絡施政。[177] 許多在國王控制區失地的貴族西行尋求她的庇護。[178] 在務實的羅伯特支持下,瑪蒂爾達甘於長期周旋,戰爭很快陷入僵局。[179]

初期局勢略傾向瑪蒂爾達。[180] 1143年羅伯特圍斯蒂芬於赫里福德郡皇家軍隊集結地威爾頓城堡。[181] 斯蒂芬突圍逃亡,引發威爾頓戰役。安茹騎兵再度展現優勢,斯蒂芬幾乎二次被俘,但最終脫險。[182] 同年晚些,埃塞克斯伯爵傑弗里·德·曼德維爾在東盎格利亞叛變。[183] 他以伊利島為基地,對劍橋發動軍事行動,意圖南進倫敦。[184] 切斯特的拉努夫1144年夏再次叛亂。[185] 與此同時,安茹的傑弗里完成南諾曼第控制,1144年1月進駐公國首府魯昂,結束征戰。[169] 路易七世不久承認其諾曼第公爵地位。[186]

儘管取得這些成功,瑪蒂爾達未能鞏固地位。[187] 其最傑出的將領之一的格洛斯特的邁爾斯在1143年聖誕節狩獵時身亡。[188] 傑弗里·德·曼德維爾在東部反抗斯蒂芬的叛亂,隨其1144年9月攻打伯韋爾城堡時戰死而終結。[189] 斯蒂芬1145年在西部取得進展,奪回牛津郡法靈登城堡。[189] 瑪蒂爾達授權康沃爾伯爵雷金納德嘗試新和談,但雙方均不願妥協。[190]

1140年代末,英格蘭戰事性質逐漸轉變:主要戰鬥結束,陷入難解僵局,僅偶發小規模衝突。[191] 瑪蒂爾達多位關鍵支持者離世:1147年羅伯特·格洛斯特安詳離世;布萊恩·菲茨·康特逐步退出公眾生活,可能最終入修道院,至1151年去世。[192] 許多瑪蒂爾達追隨者在1145年宣布第二次十字軍東征後遠征數年。[191] 盎格魯-諾曼貴族間締結私人和平協議以保障領地與戰利品,多數人無意繼續戰爭。[193]

瑪蒂爾達長子亨利逐步在衝突中擔當領導角色。[194] 母親初赴英格蘭時他留駐法國。[195] 1142年渡海赴英,1144年返安茹。[195] 安茹的傑弗里期待亨利成為英格蘭國王,開始讓他參與家族領地治理。[196] 1147年亨利率小股僱傭軍干預英格蘭,但因缺乏資金支付軍餉失敗。[191] 他向母親求援被拒,理由是她無財力可用。[197] 最終斯蒂芬自掏腰包遣散亨利僱傭軍,使其安全返家,動機至今不明。[198][nb 19]

瑪蒂爾達1148年決定返回諾曼第,部分緣於與教會的矛盾。[199] 她1142年佔據戰略要地迪韋齊斯城堡作為宮廷,但法理上仍屬索爾茲伯里主教約瑟林·德·博翁,1146年末教宗恩仁三世介入支持主教主張,威脅若不歸還將把她逐出教會。[199] 瑪蒂爾達先拖延,後於1148年初赴諾曼第,將城堡移交亨利——他此後多年繼續拖延歸還。[200] 她在魯昂重建宮廷,與丈夫和兒子們會面,可能安排諾曼第未來生活及亨利下次征英計劃。[201] 她選擇定居魯昂南郊的諾特丹迪普雷修道院,居所毗鄰修道院及亨利所建宮殿。[202]

瑪蒂爾達逐漸將精力轉向諾曼第行政,而非英格蘭戰事。[203] 傑弗里1148年派泰魯阿訥主教赴羅馬爭取亨利繼承權,英格蘭教會態度逐漸傾向亨利。[204] 瑪蒂爾達與傑弗里同路易七世和解,後者轉而支持亨利對諾曼第的權利主張。[205] 傑弗里1151年猝逝,亨利繼承家族領地。[206] 亨利1153年初再率小軍返英,贏得部分大貴族支持。[207] 雙方軍隊皆無心再戰,教會促成休戰;隨後於1153年夏季達成瓦靈福德和約:亨利承認斯蒂芬為王,但成為其養子與繼承人。[208] 諾曼第則陷入嚴重動盪與貴族叛亂威脅,瑪蒂爾達無法完全鎮壓。[209] 斯蒂芬次年駕崩,亨利繼位;加冕禮使用瑪蒂爾達1125年從德意志帶回的兩頂帝國王冠中更華麗的一頂。[210] 亨利加冕後,瑪蒂爾達在諾曼第的困境隨之消解。[209]

晚年

瑪蒂爾達餘生居諾曼第,常代表亨利主理公國政務。[211] 早期她與兒子聯名頒發英格蘭與諾曼第特許狀,處理戰爭期間的土地糾紛。[211] 尤其在亨利統治初期,國王常諮詢她政策意見。[212] 1160年代亨利與大法官托馬斯·貝克特失和時,瑪蒂爾達參與調解。[14] 她最初反對任命貝克特,但當蒙聖雅克修道院長為貝克特請求私人會晤時,她提供了溫和觀點。[14] 瑪蒂爾達解釋她反對亨利將英格蘭慣例法典化——貝克特亦反對,但也批評英格蘭教會管理不善及貝克特本人的固執行為。[14]

瑪蒂爾達協助處理數次外交危機。首起涉及聖雅各之手——她多年前從德意志帶回的聖物。[213] 神聖羅馬皇帝腓特烈一世視此手為帝國王權標誌,要求亨利歸還德意志。[214] 瑪蒂爾達與亨利堅持聖物應留雷丁修道院,已成朝聖者熱門瞻仰之所。[214] 腓特烈最終接受英格蘭其他貴重禮物替代,包括一頂瑪蒂爾達可能挑選的巨幅華麗帳篷——腓特烈後在意大利用於宮廷儀式。[215] 1164年路易七世也因十字軍資金處理問題引發外交緊張,她協助緩解。[14]

晚年瑪蒂爾達日益關注教會事務與個人信仰,但仍終身參與諾曼第治理。[216] 她似乎特別鍾愛幼子威廉。[217] 但1155年反對亨利入侵愛爾蘭並將土地賜予威廉的計劃,可能認為不切實際,最終威廉獲英格蘭大片領地替代。[14] 暮年的瑪蒂爾達比青年時期隨和,但蒙聖雅克編年史家此時見她,仍覺「猶存暴君血脈」。[218]

逝世

瑪蒂爾達1167年9月10日逝於魯昂,遺產盡數捐贈教會。[219][nb 20] 魯昂總主教羅特魯主持儀式,安葬於贝克修道院主祭壇下。[220] 墓誌銘載:「生而偉大,婚而愈偉,育而至偉:此處長眠亨利之女、之妻、之母瑪蒂爾達」,成為當時名言。[221][nb 21] 此墓1263年遭火損,1282年修復,1421年終毀於英軍。[222] 1684年聖毛爾修會辨認部分遺骨,重葬於新棺。[222] 拿破崙摧毀修道院教堂後遺骨再度遺失,1846年重新發現後改葬鲁昂主教座堂。[222]

統治評價

在神聖羅馬帝國,年輕瑪蒂爾達的宮廷包括騎士、牧師與女侍,但與同期某些王后不同,她未設私人掌璽大臣管理家務,而是使用帝國掌璽大臣。[25] 在意大利攝政時,她發現當地統治者願意接受女性統治者。[223] 其意大利行政團隊包括意大利掌璽大臣及經驗豐富的行政官。[223] 她無需決策重大事務,主要處理瑣事並作為丈夫的象徵代表,與權貴和教士會談協商。[224]

盎格魯-撒克遜時代的英格蘭王后曾可行使頗為可觀的正式權力,但此傳統在諾曼王朝衰落:王后最多在丈夫外出時代為攝政,而非以自身權力統治。[225] 從德意志返回諾曼第與安茹時,瑪蒂爾達自稱女皇與亨利王之女。[226] 作為imperatrix(女皇),她在中世紀社會政治思想中的地位高於英法所有男性。抵英後,其特許狀印章銘文為「Mathildis dei gratia Romanorum Regina」(蒙上帝恩典的羅馬人之女王瑪蒂爾達)。[227] 瑪蒂爾達的圓形璽印上寶座肖像,有別於同時代英格蘭精英——女性璽印通常為橢圓形站立肖像,男性則為騎馬像。[227] 但璽印未如男性統治者般展示她騎馬形象。[228] 英格蘭內戰期間她的地位不穩,這些獨特設計旨在威懾臣民。[227] 瑪蒂爾達始終是「Henrici regis filia」(亨利王之女),強調其王位主張源自男性親屬的世襲權利——作為亨利國王與瑪蒂爾德王后唯一合法子嗣。[227] 這進一步彰顯她的盎格魯-撒克遜與諾曼混血血統,以及在長子繼承制逐漸確立的世紀中,作為父王唯一繼承人的主張。[227]

相較對手斯蒂芬及其妻布洛涅的瑪蒂爾德——分別稱「rex Anglorum」(英格蘭人之王)與「regina Anglorum」(英格蘭人之王后)——瑪蒂爾達採用「domina Anglorum」頭銜。[227] 對「domina」(女領主)的解讀有多種可能。該詞是「dominus」(領主)的陰性形式,涵義從家主至帝國頭銜不等,可譯為「領主」或「君主」。古英語「cwen」(王后)僅指國王之妻,而「hlaefdige」(女領主)用於獨立行使世俗權力的女性,如麥西亞的埃塞爾弗萊德。[227] 值得注意的是,瑪蒂爾達的丈夫若弗鲁瓦從未採用對應的「dominus Anglorum」。[227] 1139至1141年間,瑪蒂爾達最初自稱「feme sole」(獨立女性),強調其自主性與獨立於配偶的地位。[229] 此外,新當選國王在西敏寺加冕為「rex」(王)前,慣例上使用「dominus」,此間隔期被視為空位期。[230] 因她未在西敏寺加冕,戰爭期間始終使用此頭銜而非英格蘭王后,但部分同時代人仍以王室頭銜稱之。[231] 1141年春夏季,瑪蒂爾達為事實上的在位女王,部分授予格拉斯頓伯里修道院與雷丁修道院土地的皇家特許狀稱她為「regina Anglorum」,另有文獻提及「coronae meae」(我的王冠)與「regni mei」(我的王國)。[227] 瑪喬麗·奇布諾爾認為格拉斯頓伯里與雷丁修道院文獻中的「regina Anglorum」若非「domina Anglorum」的筆誤即為偽作;歷史學家大衛·克勞奇則認為筆誤可能性低,指出斯蒂芬支持者在其正式加冕前已用「rex Anglorum」,1141年3月她在溫徹斯特被歡呼為「regina et domina」,且她「樂於被稱」王室頭銜。[232][233] 但「domina Anglorum」(現譯為「英格蘭女領主」)在文獻中更為常見。[227] 編年史家馬姆斯伯里的威廉僅稱其為「domina」。[233]

瑪蒂爾達自視延續英格蘭中央集權王室政府傳統,試圖建立與斯蒂芬並行的行政體系,包括王室家務與掌璽大臣。[234] 她從控制區的皇家莊園徵收歲入,尤其在郡長效忠的核心領地。[235] 她冊封伯爵以抗衡斯蒂芬所創。[236] 但無法運作皇家法院系統,行政資源極其有限,不過部分文書後來成為諾曼第主教。[237] 瑪蒂爾達在英期間發行兩種印名錢幣,流通於英格蘭西部與威爾斯。[238] 第一種最初在牛津駐留期間鑄造,林肯戰役勝利後被布里斯托、加的夫與韋勒姆造幣廠沿用。[238] 第二種1140年代在布里斯托與加的夫鑄造。[238]

1148年最後一次返諾曼第後,瑪蒂爾達停用「英格蘭女領主」頭銜,復稱女皇;從未採用「安茹伯爵夫人」稱號。[239] 她的家務機構縮減,與亨利同駐魯昂時常併入其宮廷。[240] 她仍在阿讓唐周邊地區發揮特殊治理作用,此權力源自第二次婚姻時的授予。[241]

瑪蒂爾達的個人虔誠程度不明,但同時代人讚賞她終生選擇葬於貝克修道院而非更宏偉世俗的魯昂,認為她有深厚宗教信仰基礎。[242] 如其他盎格魯-諾曼貴族,她慷慨資助教會。[243] 早年偏好成熟的本篤會修道院如克呂尼,以及維克多與普雷蒙特利会等新奧斯定修會。[244] 此類資助包括重建瑟堡附近的諾特丹迪沃修道院。[245]

隨時間推移,她更關注熙篤會。該修會當時在英格蘭與諾曼第風行,且專奉對瑪蒂爾達尤為重要的聖母瑪利亞。[246] 她與諾曼第莫特梅爾修道院關係密切,支持附近拉瓦拉斯修道院建設時從此處招募修士。[247] 她鼓勵熙篤會大規模建設莫特梅爾,修建容納各階層訪客的客房,可能參與選定修道院禮拜堂畫作。[248]

歷史評價

英、法、德、意同時代編年史家記錄了瑪蒂爾達生平的許多方面,但據信由利雪的阿努爾夫撰寫的傳記已失傳。[249] 編年史家們觀點各異。[249] 德意志編年史對她極盡讚譽,「善良的瑪蒂爾達」聲名始終正面。[14] 無政府狀態年間,《斯蒂芬王朝事記》等作品轉趨負面,頌揚斯蒂芬而譴責瑪蒂爾達。[250] 亨利二世即位後,編年史家對她的態度轉為積極。[251] 瑪蒂爾達死後流傳諸多傳說,如首任丈夫亨利未死而秘密成為隱士——使她的再婚無效,以及她與斯蒂芬有染而生亨利二世。[252]

都鐸學者關注瑪蒂爾達的繼承權。[253] 按16世紀標準,她對英格蘭王位有明確權利,學者因而困惑她為何在戰爭末期接受兒子亨利為王,而非直接統治。[254] 至18世紀,大衛·休謨等史家更理解12世紀法律與習俗的不規範性,此疑問漸失相關性。[255] 19世紀,特許狀、建院史與信件等瑪蒂爾達生平檔案史料被發掘分析。[256] 史學家凱特·諾蓋特、詹姆斯·拉姆齊爵士與賀拉斯·朗德據此寫出更豐富的瑪蒂爾達與內戰記述;拉姆齊參照《斯蒂芬王朝事記》的記述頗多貶抑,諾蓋特援引法國史料則較中立。[257] 德國學者奧斯卡·勒斯勒1897年的傳記大量運用英語史家未充分利用的德意志特許狀。[258]

現代英語學術界對瑪蒂爾達關注相對較少,相較對手斯蒂芬等同時代人,她被視為邊緣人物——與德國學者對她帝國時期的大量研究形成對比。[259] 通俗傳記包括1939年昂斯洛伯爵與1978年內斯塔·佩恩的作品,但在英語學界尤為重要的一部傳記作品是瑪喬麗·奇布諾爾1991年的著作。[260] 對瑪蒂爾達性格的解讀隨時代變化,但如奇布諾爾所述,「普遍認同她至少強烈意識到女皇的崇高地位,即便不算傲慢」。[261] 她與亨利一世和亨利二世同樣具備某種專制威嚴,並對自身事業懷有堅定道德信念;但終究受制於12世紀政治慣例。[262] 菲奧娜·托爾赫斯特等女性主義學者質疑現代史家對瑪蒂爾達的評價,認為某些對其角色與性格的傳統假設存在性別偏見。[263] 此觀點認為,瑪蒂爾達因展現男性同儕受讚賞的特質而遭受不公批評。[264]

瑪蒂爾達內戰歲月成為歷史小說題材。[265] 她、斯蒂芬及其支持者出現於埃利斯·彼得斯1137至1145年間以一名名為卡德費爾的修士為主角創作的歷史偵探系列作品中。[266] 彼得斯筆下的女皇驕傲冷漠,與寬容理性的斯蒂芬形成對比。[267] 瑪蒂爾達的軍事聲譽可能也影響了阿爾弗雷德·丁尼生1855年創作的戰詩《莫德》。[268]

族譜

瑪蒂爾達族譜:[269]

| 佛蘭德的瑪蒂爾達 | 征服者威廉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 威塞克斯的瑪格麗特 | 蘇格蘭國王馬爾科姆三世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 諾曼第的阿德拉 | 蘇格蘭的大衛一世 | 蘇格蘭的瑪麗 | 蘇格蘭的瑪蒂爾達 | 英格蘭的亨利一世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 香檳的蒂博 | 布盧瓦的亨利 | 英格蘭的斯蒂芬 | 布洛涅的瑪蒂爾德 | 瑪蒂爾達女皇 | 威廉·艾德林 | 格洛斯特的羅伯特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

備註

- 中世紀編年史家對宣誓細節記載不一。馬姆斯伯里的威廉稱貴族基於瑪蒂爾達父母雙方的王室血統承認其繼承權;伍斯特的約翰記載英格蘭繼承權取決於瑪蒂爾達是否有合法男性子嗣;《盎格魯-撒克遜編年史》提及宣誓涵蓋英格蘭與諾曼第繼承權;奧德里克·維塔利斯與亨廷登的亨利未記錄此事。部分記載可能受1135年史蒂芬即位及後續內戰影響。[64]

參考文獻

參考書目

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads