热门问题

时间线

聊天

视角

拉長石

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

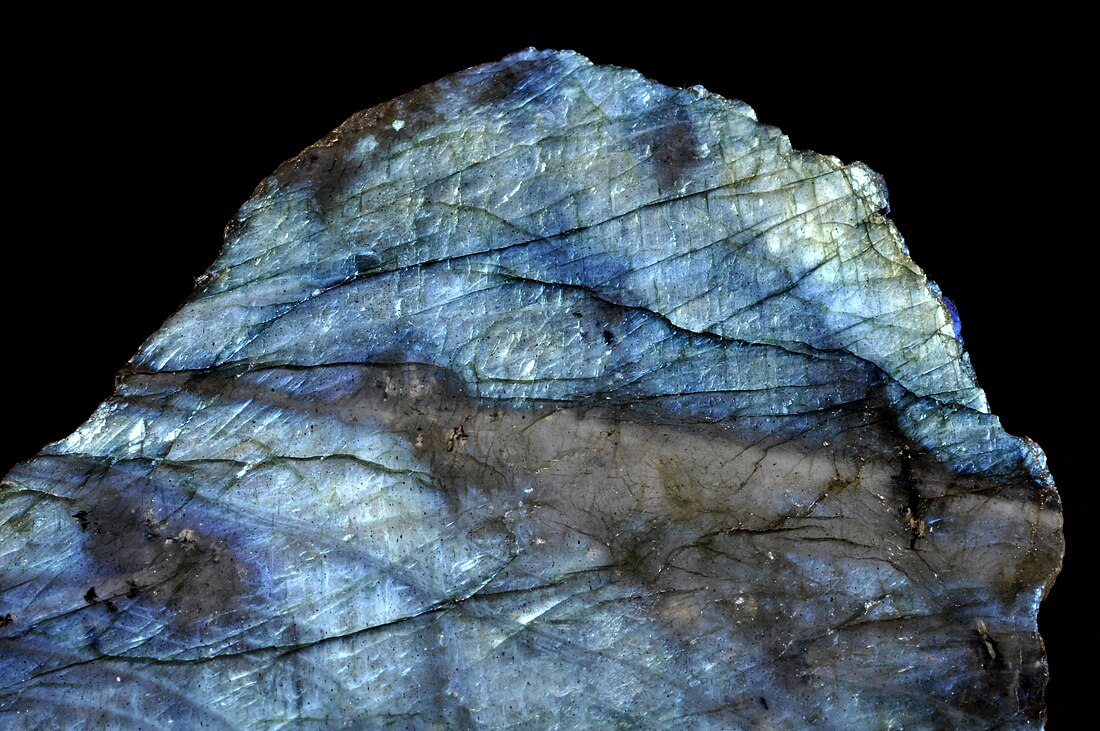

拉長石(英語:Labradorite),又称拉布拉多石((Ca, Na)(Al, Si)4O8),是一种富含钙的长石矿物,首次在加拿大拉布拉多发现,可显示虹彩效应(席勒效应)。

拉長石是斜长石系列中的钙质中间岩,其钙长石百分比(%An)介于50和70之间,比重范围为2.68至2.72。像大多数硅酸盐一样,条纹呈白色,折射率在1.559到1.573之间,可常见到孪晶。与所有斜长石成员一样,晶体系统为三斜晶系,存在三个解理方向,其中两个几乎成直角且更明显,品相从优质到完美(而第三个方向较差)。它们在普通铁镁质火成岩(如玄武岩和辉长岩)以及斜长岩中以清晰、白色至灰色、块状至条状颗粒出现。

Remove ads

分布

拉長石的地质类型区为加拿大拉布拉多奈因镇附近的保罗岛。在波兰、挪威、芬兰及世界各地其他地方也有报道,在马达加斯加、中国、澳大利亚、斯洛伐克和美国也广泛分布[2]。

拉長石产于基性火成岩中,是玄武岩和辉长岩中最常见的长石,但几乎全部由拉長石组成的斜长岩体较罕见[4],它们也存在于变质角闪岩中,并作为一些沉积物的碎屑成分。火成岩中常见的伴生矿物包括橄榄石、辉石、角闪石和磁铁矿[1]。

拉长晕彩

拉長石可显示彩虹般的光学效应(或席勒效应,称为“拉长晕彩”(拉布拉多晕彩)。拉布拉多晕彩一词是由欧维·巴尔塔萨·博吉尔德(Ove Balthasar Bøggild)创造的,他对拉布拉多晕彩的定义如下[5]:

拉布拉多化是光从亚显微平面向一个方向(很少是两个方向)的奇异反射,这些平面从无可用简单指数来表示的此类位置,在显微镜下也无法直接看到。

第四代瑞利男爵罗伯特·斯特拉特(1923年)和博吉尔德(1924年)对理解该效应的起源和成因做出了贡献[5][6][7]。

这种光学现象的成因是发生在伯吉尔德混溶间隙中[8]的相出溶鳞状结构[9]。当鳞状分离介于128至252纳米(5.0×10−6至9×10−6英寸)之间时[8],就可看到这种效应。鳞片层不一定平行,发现鳞状结构在较长范围缺乏有序性[10]。

鳞状分离只发生在一定成分的斜长石中,钙质拉長石(50-70%钙长石)和倍长石(化学式:(Ca0.7-0.9,Na0.3-0.1)[Al(Al,Si)Si2O8],即钙长石含量为~70-90%)特别说明了这一点[9][11]。鳞状分离的另一项要求是需非常缓慢地冷却含斜长石的岩石,以便使钙、钠、硅和铝离子在斜长石中扩散并产生出鳞状分离。因此,并非所有的拉長石都能呈现拉长晕彩(它们可能没有合适的成分和/或冷却得过快),也并非所有表现出拉長石的斜长石都是拉長石(它们可能是倍长石)。

一些表现出高度拉布拉多晕彩的拉布拉多石宝石品种被称为闪光石或光谱石。

Remove ads

图集

-

马达加斯加抛光岩块

-

拉長石细节

-

抛光的拉布拉多石,18x20厘米。

-

伦敦大学学院地质收藏的抛光拉布拉多石

-

带稀有颜色的拉布拉多石

-

抛光的拉布拉多石

另请查看

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads