热门问题

时间线

聊天

视角

抗輻射奇異球菌

奇异球菌科奇异球菌属细菌 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

抗輻射奇異球菌(学名:Deinococcus radiodurans)又称耐辐射奇异球菌,是奇异球菌属的一種對輻射有免疫力的嗜極生物,可以承受能殺死人類3000倍和蟑螂無法抵抗的15倍輻射,也可在充满辐射的外太空存活3年。该菌具有超强的DNA损伤修复能力以及多种高效抗氧化系统的协同作用,使其能够在数小时内高效而精准地修复同一个基因组中产生的多达100个以上的DNA双链断裂[1][2]。

抗輻射奇異球菌最早是1956年辐照灭菌后仍腐败的肉罐头中分离得到的, 被命名为耐辐射微球菌(Micrococcus radiodurans),属于微球菌属,之后才归为奇异球菌属[3][4]。

Remove ads

名称

耐辐射奇异球菌的学名Deinococcus radiodurans源自古希腊语δεινός(deinos)和κόκκος(kokkos)意思为“可怕的颗粒/浆果、野果”,以及拉丁语radius和durare,意思是“辐射存活(生存、幸存)”。该物种曾被称为“耐辐射微球菌”。由于其坚韧性,它被昵称为“细菌柯南”(Conan the Bacterium),取自蛮王柯南(Conan the Barbarian)。[5]

进化与起源

对具有超强辐射抗性的耐辐射奇球菌在进化上的认识存在不同的观点。

「天外来客」说认为耐辐射奇球菌可能源自于其他星球,比如火星,随着陨石等外来物质落入地球而在地球上出现[4]。这一假说最早由俄罗斯空间生物学研究中心的科学家于2003年在欧洲地球物理学会年会提出,并得到了一定的支持[4]。实验证据显示,耐辐射奇球菌在外太空环境中具有长期存活的能力,甚至可以承受长达45年的星际旅行[6][7]。此外,模拟火星表面环境的实验也证实了耐辐射奇球菌对于极端环境的适应性[8]。

「干旱协同进化」学说认为耐辐射奇球菌起源于地球,并在长时间的干旱环境中逐步演化出了其超强的DNA损伤修复能力,从而形成了其抗辐射的特性[9][10]。这一学说得到了大量的研究支持,因为耐辐射奇球菌不仅在辐射环境下具备生存能力,还能在干燥条件下长期存活[9]。其与其他在干旱环境下生存的微生物表现出相似的特征(如拟甲色球藻属成员),进一步支持了这一假说[11]。

细胞结构

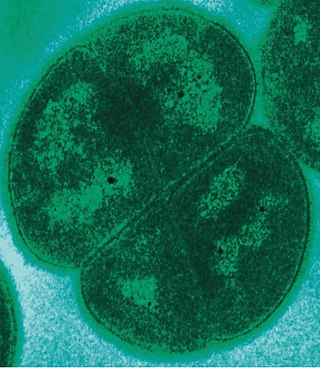

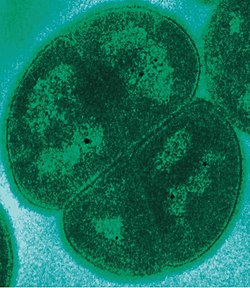

耐辐射奇球菌的单个细胞直径约为1-2微米,为一种好氧、非致病菌,因其细胞中合成类胡萝卜素而呈红色[4]。其细胞壁具有特殊的6层结构,成分与革兰氏阴性菌相近,但不包含磷壁酸组分,在结晶紫染色后,很难使其脱色,呈现出革兰氏染色阳性的特征[4]。这种独特的细胞壁结构被认为具有更强的抵御电离辐射和紫外射线的能力[12]。在对数生长期和稳定期,耐辐射奇球菌的细胞通常以二连体或四叠体的形式存在,其四叠体具有碳水化合物外壳,起到了支撑和保护作用,帮助其适应极端环境[13]。

耐辐射奇球菌的基因组包含两个主要的环状染色体(Ⅰ号染色体约为2.65 Mb,Ⅱ号染色体约为412 kb)以及大小分别为177和46 kb的质粒[14]。其基因组的GC含量高达66.6%,这种高GC含量在一定程度上维持了DNA结构的稳定[4]。耐辐射奇球菌的预测开放阅读框中约有四分之一只存在于该菌或异常球菌属中,推测其可能来自于不同未知物种的水平基因转移[4]。在稳定生长期,耐辐射奇球菌四叠体的拟核部分显示为异常致密的环状结构,这种结构被认为能够阻止电离辐射所造成DNA碎片在修复过程中的弥散,使得修复更为有效[15][16][17]。同时耐辐射奇球菌在不同的生长时期具有4-10个基因组拷贝,能够为DNA损伤修复提供更多的修复模板[18]。

耐辐射奇球菌的细胞中金属锰离子浓度高达0.2-3 mmol/L,并且具有非常高的锰铁比[19]。与其他辐射不耐受的细菌相比,其细胞内的这种高水平锰铁比与生物的辐射抗性成正相关[20][21]。锰离子通过多种途径帮助耐辐射奇球菌抵御高剂量的电离辐射,包括维持细胞拟核的高度浓缩状态、降低细胞中的氧化水平以及激活DNA损伤修复蛋白和抗氧化酶的活性[20]。

Remove ads

DNA修复机制

高剂量电离辐射会导致大量的DNA损伤,其中双链断裂(DSB)是最为严重的类型之一[4]。在耐辐射奇球菌中,DNA修复主要分为两个阶段。

- DNA损伤的响应

- 细胞需要在转录水平上对DNA损伤进行响应,以启动重组修复途径[4]。在一般的原核细胞中,存在一种称为“SOS应答机制”的模型,其中单链DNA与RecA蛋白形成复合物,促进阻遏蛋白LexA的自切割反应,从而激活DNA修复基因的转录[22]。然而耐辐射奇球菌中不存在具有活性的LexA蛋白,而是通过转录因子DdrO蛋白和金属依赖蛋白酶PprI介导的新型转录遏制去除机制来响应DNA损伤[23][24][25]。PprI蛋白的琥珀酰化修饰可以调控其蛋白酶活性,进而影响DdrO蛋白与启动子的结合,从而调控DNA修复基因的表达[26][27][28]。此外,耐辐射奇球菌还编码了一系列的新型转录因子,如毒素-抗毒素系统和drRRA等,参与了细胞内的DNA损伤响应过程[29][30][31]。

- DNA损伤的切除

Remove ads

抗氧化系统

耐辐射奇球菌的抗氧化系统主要包括抗氧化酶系统和非酶类机制。抗氧化酶系统包括超氧化物歧化酶、过氧化物酶和过氧化氢酶,这些酶能够高效清除ROS(活性氧自由基)[4]。尽管这些蛋白的功能有一定的重叠,但它们在耐辐射奇球菌中的表达水平明显高于其他微生物,能够具有更强的抗氧化能力[36]。

非酶类抗氧化系统包括类胡萝卜素、吡咯喹啉醌和Dps蛋白等[37][38][39]。类胡萝卜素在耐辐射奇球菌中具有较强的自由基清除能力,其合成通路已被完全鉴定[4]。其中,八氢番茄红素合成酶是该通路中最关键的蛋白之一,其缺失将导致耐辐射奇球菌无法合成类胡萝卜素,从而降低其对电离辐射和氧化胁迫的抗性[40][41]。

应用

耐辐射奇球菌的重组修复途径与真核细胞同源,因此被视为重要的模式生物之一,其易于培养、操作方便的特点使其成为DNA修复研究的理想对象[4]。耐辐射奇球菌中的光敏色素DrBphP能够用作单体红外荧光蛋白,可用于疾病探查[42]。

耐辐射奇球菌具有超强的辐射抗性,使其在放射性核素和重金属污染治理方面具有天然优势[43]。通过表达异化型亚硫酸盐还原酶等生物修复工程,可以将可溶性的六价铀还原为不可溶的四价铀,实现对铀的有效富集[44]。将汞还原酶基因导入耐辐射奇球菌,使其能够耐受高浓度的汞胁迫,并将其还原为更安全的形态[45]。工程改造的耐辐射奇球菌还能够对钴、锶、砷等重金属进行生物吸附[46][47][48]。

参考文献

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads