热门问题

时间线

聊天

视角

次棕矮星

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

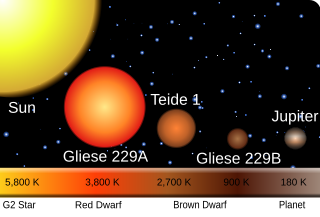

次棕矮星(英語:sub-brown dwarf)是一種與恆星及棕矮星形成方式相同(即透過星雲塌縮而成),但擁有行星等級質量的天體。它們的質量甚至比棕矮星的質量下限(木星質量的13倍)還要低,因此它們並非棕矮星,故名「次棕矮星」。不同於棕矮星的性質,它們的質量不足以進行氘的融合。[1]

失敗的棕矮星

次棕矮星是以恆星形成的方式,經由氣體雲的坍縮形成,而不是經由拱星盤的核心坍縮或吸積,因此並非行星。但是,次棕矮星和行星之間的差異至今仍不清楚。因此,天文學家們便分為兩個陣營,分別支持和反對以一顆行星的形成方式和過程,作為劃分天體的分類方法。 [2]

自由浮動的次棕矮星在外觀上與一個被拋出行星系統的氣體星際行星並無差異,因此很難被區分出來。同樣,次棕矮星很容易被另一個恆星捕獲,使之環繞該恆星公轉。這便會令到被捕獲的次棕矮星看似一個氣體巨行星,同樣很難被區分出來。為此,國際天文學聯合會太陽系外行星工作組(International Astronomical Union Extra-Solar Planets Working Group)為次棕矮星作出定義,即「一個在年輕星團中自由浮動,但質量少於棕矮星質量下限的天體。」[3]

一個能夠透過氣體雲坍縮形成的次棕矮星的質量必須大於一木星質量。[4]這是因為氣體雲透過重力收縮是需要以散熱的方式釋放能量,而這亦會被氣體的不透明度所限制,故質量必須大於一木星質量才能有足夠的重力進行坍縮。[5]一個質量為三木星質量的天體現在被懷疑是一個次棕矮星。[6]

矮次棕矮星

矮次棕矮星,是指比次棕矮星還小的行星質量等級的天體。這些矮次棕矮星的質量甚至低於木星質量,因此無法進行核融合反應,故未能成為主序星,並在原恆星階段結束後即開始冷卻。[7]

星際天體

一個備用的定義包含相同的質量範圍(低於棕矮星,但是在行星的質量範圍),但是不受任何恆星的引力影響。這些通常屬於自由漂浮行星,這種用法是國際天文聯合會對太陽系外行星的一種臨時定義。[1]

被懷疑是次棕矮星的天體

關於這些天體是次棕矮星還是行星,科學界至今還沒有達成共識。

關於這些天體是次棕矮星還是行星,科學界至今還沒有達成共識。

- 2MASS J04414489+2301513的伴星,其質量為5–10木星質量[10]

- 2M1207b[11]

- S Ori 52

- UGPS J072227.51-054031.2

- 蝘蜓座110913-773444

- CFBDSIR2149-0403

- 2MASS J044144

- 2M1207b

- SCR 1845-6357 B

- OTS 44

- UGPS J0722-05

相關條目

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads