热门问题

时间线

聊天

视角

歐洲之歌

歡樂頌 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

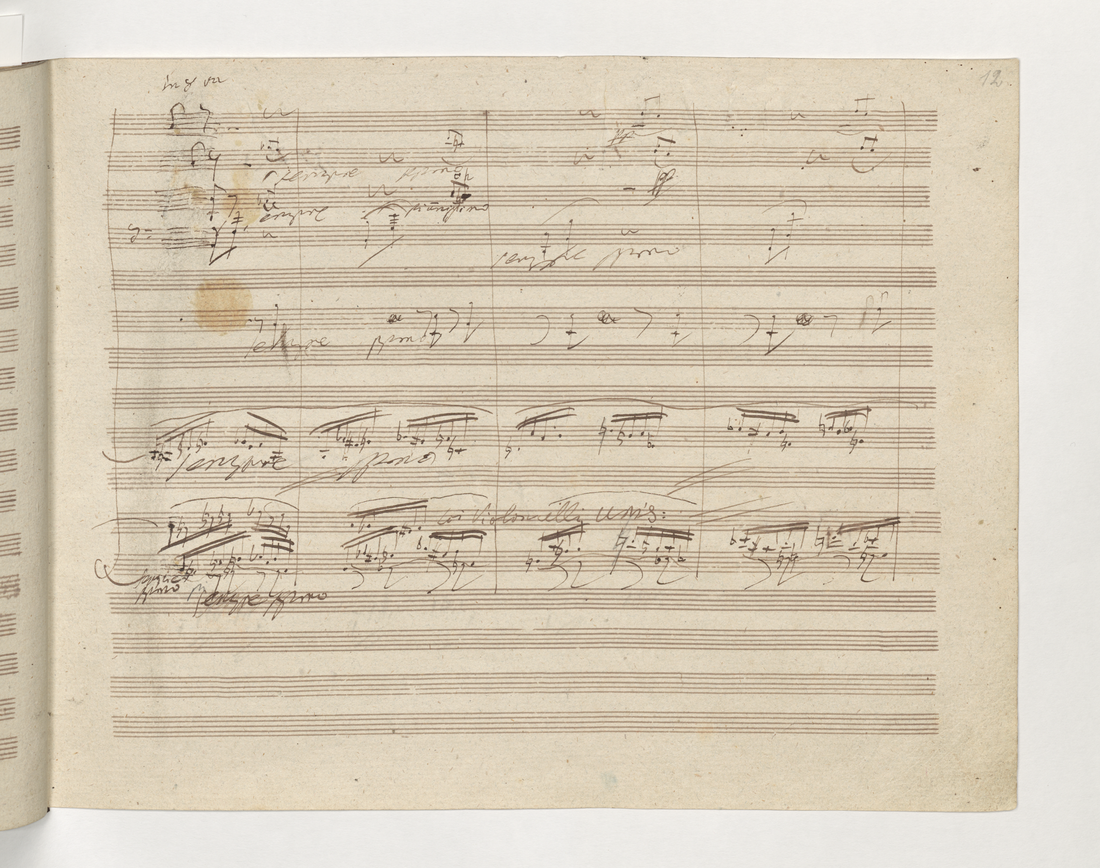

《歡樂頌》是歐洲聯盟和欧洲委员会的會歌,它是歐洲的一個象徵。共同稱為《歐洲之歌》,以1823年由貝多芬作曲的第九號交響曲的第四樂章為基礎,並作為兩組織的正式場合演奏用。

1785年,弗里德里希·席勒撰寫了《歡樂頌》此詩,作為他的大同理想:眾人皆是兄弟姊妹。1823年,貝多芬在他第九交響曲的第四樂章中使用了這首詩的歌詞。1971年,歐洲理事會議員大會計劃將歡樂頌提名成為歐洲委員會的會歌。歐洲委員會高層在1972年1月19日於斯特拉斯堡正式宣布會歌为第九號交響曲的第四樂章“歡樂頌”的伴奏。

著名指揮家赫伯特·馮·卡拉揚被要求撰寫鋼琴、管樂器,及交響樂三種演奏編曲,而他指揮的演出將會成為官方會歌標準。卡拉揚的编曲版本与原版本的不同在于對節拍的要求:即二分音符,而非貝多芬的四分音符。[來源請求]

Remove ads

歷史

1785年,弗里德里希·席勒為他的理想:眾人皆是兄弟姊妹而撰寫《An die Freude》(“致喜悅”)。這首詩讚揚了團結的理想和全人類的友誼。[1]

1971年,歐洲理事會議會通過了貝多芬第9號交響曲的序曲作為歡樂之歌的序曲,並於1972年1月19日在法國斯特拉斯堡舉行正式宣布會歌為貝多芬第九號交響曲的第四樂章「歡樂頌」的伴奏。使用伴奏是因為音樂是一種通用語言,本身就具有與演唱一樣的效果。

當時,著名指揮家赫伯特·馮·卡拉揚制定了三種演奏編曲,分別是:鋼琴,管樂器和管弦樂。而他指揮的演出將會成為官方標準。卡拉揚的编曲版本与原版本最显著的不同在于對節拍的要求:即二分音符 = 80BPM,而非貝多芬的四分音符 = 120BPM。

为了配合1972年歐洲日的庆祝活动,欧洲委员会发动了大规模的宣传攻势,在成员国的各种媒体上宣传播放这首“刚刚诞生”的会歌。1985年,欧洲共同体各创始国的首脑一致同意将这首会歌作为新生的欧洲共同体的会歌。1993年之后它又被沿用为欧盟的盟歌。欧盟盟歌的存在並不是為了要取代各國國歌,而是为了强调他們共同享有的价值观以及跨越多样性的统一。会歌代表了他們對團結的歐洲的理想:自由、和平、團結[2]。

歐洲之歌曾與其它歐盟標誌被引入歐盟憲法,然而條約因并未获得欧盟所有国家的同意而以流产告终。暂时替代此条约地位的是被沒有包含任何標誌的里斯本條約。作为对此条约的回应,歐洲議會打算在正式場合更廣泛地使用盟歌。欧洲议会議長漢斯-格特·珀特林曾表示,当在访问以色列期间于欢迎仪式上听到欧盟盟歌响起的时候,他的内心非常感动。他认为,欧洲人应该更充分地发挥这首盟歌的作用[3]。

非官方歌詞

因歐洲聯盟使用了許多不同的語言,盟歌遂為無歌詞的器樂合奏,搭配弗里德里希·席勒德語詩歌的演奏則為非官方版本。

奧地利作曲家彼得·羅倫曾寫了建議的拉丁語歌詞,但沒有官方地位且並未被歐盟所用[4]。過去的歐洲委員會主席、義大利總理羅馬諾·普羅迪表示希望這首盟歌能成為所有歐盟公民的第二國歌。[5]拉丁語歌詞已經在非正式場合被多次演唱,著名歌手有西班牙的米格尔·里奥斯以及奧地利維也納歌唱協會(Wiener Singverein)的清唱版本[5]。

Remove ads

:Freude, schöner Götterfunken, :Tochter aus Elysium! :Wir betreten feuertrunken, :Himmlische, Dein Heiligtum. :Deine Zauber binden wieder, :Was die Mode streng geteilt, :Alle Menschen werden Brüder, :Wo Dein sanfter Flügel weilt. |

|

|

Remove ads

參見

参考文献

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads