热门问题

时间线

聊天

视角

泛生論

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

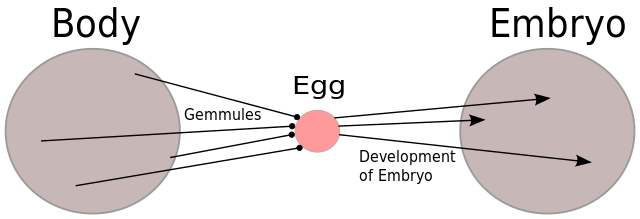

泛生論(英語:Pangenesis)是進化論之父查尔斯·达尔文提出的遗传假说。该假说认为,生物身体的各个部分会不断释放出特定类型的小型有机粒子,称为胚粒(gemmules),胚粒在性腺中聚集,从而为配子提供可遗传的信息。[1]

达尔文在1868年出版的《动物和植物在家养下的变异》(The Variation of Animals and Plants Under Domestication)中首次提出了这个“临时假说”,目的是填补他心目中进化理论的一项重要空白。“泛生”一词源自希腊语,其中“pan”(全)与“genesis”(诞生)或“genos”(起源)组合而成。泛生論和希波克拉底以来诸多科学家的想法一脉相承,又结合了如细胞学说之类的新概念,提出细胞发育始于胚粒,而胚粒又是机体的新生或再生过程中所必需的。[2]泛生論还对生物学的再生以及拉马克主义关于获得性状遗传的概念进行解释,即身体某部分受到环境改变后,会产生相应改变的胚粒。因此,泛生論在新拉马克主义的进化思想学派中广受欢迎。[3]

然而,大量的科學實驗都不支持泛生論的观点。随着1900年生物学界重新发现格雷戈尔·孟德尔的遗传定律,泛生論彻底走入历史。

Remove ads

渊源

泛生论一定程度上继承了希波克拉底、德谟克利特以及其他学者的观点,即整个亲代生物体都参与遗传(因此前缀为“pan”)。[4]达尔文写道,希波克拉底的泛生论“几乎与我的相同——仅仅是术语的变化——以及将其应用于那些古代哲人不可能知道的事实类别”。[5]

科学史学家康威·泽克尔(Conway Zirkle)写道:

泛生论假说与获得性状遗传的信念一样古老。它曾得到希波克拉底、德谟克利特、盖伦、亚历山大的克莱门特、拉克坦提乌斯、圣依西多禄、英格兰的巴多罗买、大阿尔伯图斯、托马斯·阿奎那、彼得罗·德·克雷森齐、帕拉塞尔苏斯、吉罗拉莫·卡尔达诺、莱维努斯·雷姆纽斯、尼古拉·韦内特、约翰·雷、布封、博内、莫佩尔蒂、阿尔布雷希特·冯·哈勒以及赫伯特·斯宾塞等人所支持。[4]

泽克尔指出,获得性状遗传的观念在16世纪已被广泛接受,到19世纪拉马克的理论提出之前一直深受欢迎,尽管由于缺乏确凿证据,该观念逐渐受到批评。[4]他还指出,泛生论是对这一古老观念唯一的科学性解释,其发展源于希波克拉底“精液来源于整个身体”的思想。[4]在13世纪,人们普遍认为精液是身体将剩余食物精炼而成的,这一观点在15至16世纪的医学文献、特别是妇科学著作中屡见不鲜。[4]到了前达尔文时期,进一步应用于关于种族起源差异的假说中。[4]

1745年,皮埃尔-路易·莫佩尔蒂提出,父母双方释放的粒子共同决定了孩子的特征。[6][7]

1749年,法国博物学家布封提出与泛生论非常相似的理论系统,认为“有机分子”在生殖过程中传递给后代,并在发育过程中储存在体内。[7][8]对于布封的观点,达尔文评论道:“如果布封假设这些有机分子是由身体的每一个独立单元形成的,那么他的观点和我的几乎完全一致。”[4]

1801年,达尔文的祖父伊拉斯谟·达尔文在其著作《动物法则》第三版中也提出了相似的粒子假说。[9]1809年,让-巴蒂斯特·拉马克在其《动物哲学》中个体在生存期内因环境或行为所获得的性状可遗传给后代。1820年代末,在爱丁堡大学医学院就读的查尔斯·达尔文最早通过他协助研究的罗伯特·爱德蒙·格兰特以及祖父伊拉斯谟的日记接触到拉马克主义的观点。[10]达尔文有关拉马克式遗传观念的最早笔记见于1837年他新开的笔记本,也题为《Zoonomia》。[11]历史学家乔纳森·霍奇指出,泛生论这一概念本身首次出现在达尔文1841年的笔记中。[12]

Remove ads

理论

达尔文的泛生论试图以统一的机制解释有性生殖、性状的遗传和包括细胞再生等复杂的发育生物学现象。[13][14][15]

在机制上,达尔文提出,“泛生”是透过一种他称为“胚粒”(gemmules)的有机粒子转移来实现。他有时也将胚粒形容为可塑子(plastitudes)、胚基(pangenes)、微粒(granules)或“种子”(germs)。[16]这些胚粒由身体各部位释放,随后藉由血液运送至生殖器官,在那里积累于生殖细胞或配子中。[17]胚粒是由某种“相互吸引力”而聚集。[13]每种胚粒都特异性地对应身体的某一部位。换句话说,它们并不包含整个生物体的資訊。[16]胚粒类型遍布全身,并在获得“适当营养”后,得到自我复制能力。

达尔文认为,胚粒以生殖过程传递给后代后,可发育为身体各部分,进而表达从双亲所继承的性状。[16]达尔文解释道,细胞增殖的过程是胚粒与相应类型的发育中细胞结合并成熟。在这个意义上,每个个体的独特性来自于其父母胚粒的独特组合,进而决定性状,[16]某一亲本性状更突出可由其胚粒数量占优来解释。[15]达尔文当时已知细胞本身可以透過自我分裂增殖,因此目前尚不清楚他如何看待这种增殖机制与胚粒复制之间的关系。[15]达尔文后来澄清,他始终认为胚粒只能与发育中细胞结合并增殖,而非成熟细胞。[18]

达尔文在1870年致信约瑟夫·道尔顿·胡克时曾推测,胚粒可能在体外也能生存和增殖。[19]

部分胚粒被认为会在多个世代中保持沉默,而其他胚粒则会在所有后代中持续表达。每一个孩子都是其双亲和祖辈胚粒混合的选择性表达结果。达尔文将其比作园艺:“一个花坛撒下的种子,其中多数会迅速发芽,一些则会沉睡一段时间,而另一些则会死亡。”[20] 他从未明确主张胚粒存在于血液中,尽管人们常常如此解读这一理论。回应弗莱明·詹金对《物种起源》的评论时,达尔文认为泛生论可以解释为何某些有利变异不会因混合而消失。[21]

达尔文认为,环境变化引起的性状变化会使相应部位产生变异的胚粒。这些胚粒因为是在生物体一生中持续产生的,因此有机会被传递给后代。[2]因此,泛生论允许拉马克主义式的“用进废退”所致的性状遗传。错误部位出现胚粒的表达则可解释畸形或他在《动物和植物在家养下的变异》一书中所述的“怪胎”现象。[2]

荷兰生物学家胡戈·德弗里斯在其1889年出版的著作《细胞内泛生论》(Intracellular Pangenesis)中阐述了自己的泛生论版本,并提出了两个命题,但他本人只接受第一个:

- 在细胞中存在无数彼此不同的微粒,它们代表了全身的各个细胞、器官、功能和性状。这些微粒比化学分子要大,比已知最小的生物体还要小;但它们在多数方面可与后者相比,因为它们能够像后者一样透过营养和生长进行分裂和增殖。在细胞分裂过程中,它们会传递到子细胞中:这是遗传的通常过程。

- 除此之外,个体在发育的每个阶段,其细胞都会释放这些微粒,并传送至生殖细胞,使其获得相应细胞在发育过程中所取得的性状。[22]

科学史学家珍妮特·布朗指出,尽管赫伯特·斯宾塞和卡尔·威廉·冯·内格里也提出了涉及胚粒的遗传系统构想,但与达尔文不同,他们设想的胚粒包含“一个完整个体的微观蓝图”。[23]斯宾塞于达尔文发表《变异》三年前就已提出其“生理单位”(physiological units)理论。[4]布朗还补充,达尔文之所以坚持每个身体部位分别产生胚粒,是因为他希望借此解释环境变化如何影响后代表型。[23]

对泛生论的解读与应用在19世纪医学文献中持续出现,直至奥古斯特·魏斯曼进行实验证明生殖质理论为止。[4]例如,学者詹姆斯·罗斯曾受到托马斯·赫胥黎一次关于胚粒的演讲启发,将泛生论理念应用于病原理论,以解释传染病现象。[24]罗斯在论文中同时引用了达尔文和斯宾塞的理论作为其假说的基础。[24]

崩塌

达尔文的表弟弗朗西斯·高尔顿在进行广泛的遗传研究过程中,最终否定了查尔斯·达尔文提出的泛生论。他在与达尔文讨论后,开始检验胚粒是否透过血液运输。在1869至1871年间的一系列实验中,高尔顿将不同品种家兔的血液互相输注,并观察它们后代的性状是否受到影响。结果,没有任何证据显示性状可透过输血传递。[25]

高尔顿对此感到困扰,因为他原本是出于支持达尔文的意愿而开始实验,并曾在1869年的《遗传天才》中称赞过泛生论。他在谨慎地批评表哥的理论时,还特意补充说,胚粒(他称之为“泛因”)也许只是血液中的暂时成分,因而未能在实验中观察到。[26]

达尔文则质疑高尔顿实验的有效性,并在《自然》杂志上发表文章阐述理由:[27]

在我《家养动物与植物的变异》一书中关于泛生论的章节里,我没有写过一句关于血液或任何循环系统内专属液体的文字。显而易见,胚粒存在于血液中并不是我假说的必要组成部分;因为我在说明中曾提及最低等动物,如原生动物,它们没有血液或血管;我也引用植物作为例子,其体内液体不能被认为是真正意义上的血液。

但他也承认:

尽管如此,当我最初得知高尔顿的实验时,我未加深思地接受了这种观点,并未意识到相信胚粒存在于血液中的困难。[27]

在高尔顿的结果传播之后,公众对泛生论的看法迅速由接受转为严重怀疑,甚至彻底否定。[15]

Remove ads

奥古斯特·魏斯曼在1892年出版的《生殖质:遗传理论》(Das Keimplasma: eine Theorie der Vererbung)中提出,遗传物质即“生殖质”(germ plasm),与身体其他部分(即体细胞)之间只存在单向关系:生殖质构建身体,但身体不会反过来影响生殖质,除非通过自然选择中种群层面的间接作用。这一区分后来被称为魏斯曼屏障。如果该理论成立,则达尔文的泛生论就是错误的,拉马克式遗传也无从谈起。

魏斯曼开展了著名的连续切断小白鼠尾巴的实验(魏斯曼实验),观察到断尾小鼠的后代尾巴依然正常,从而提出此实验可用于反驳获得性状遗传。然而,彼得·高提耶反驳道,这一实验只能支持身体损伤不影响生殖质,并未真正檢驗拉马克所主张的“用进废退”效应。[28]

魏斯曼坚定并强硬地支持达尔文主义,反对新拉马克主义,这种立场加剧了科学界的对立,[3]也加剧了当时反达尔文主义情绪的高涨,促成了所谓的“达尔文主义日蚀”时期的到来。[29][30]

Remove ads

达尔文的泛生论因其拉马克主义前提——即个体能将一生中获得的性状遗传给后代——而广受批评。[31]相反,当时的新拉马克主义者则将泛生论视为支持其主张的依据。[3]意大利植物学家费德里科·德尔皮诺曾批评胚粒具备自我复制能力的说法违背其“固有本质”,这一观点颇具影响力。但达尔文对此置之不理,并用“天花和猩红热等疾病的微粒似乎也有类似特征”加以反驳。[18]

随着奥古斯特·魏斯曼于1880年代的研究指出“用进废退”并不会导致可遗传的变化,例如锻炼导致肌肉增长或懒惰导致虚弱等都不可遗传,拉马克主义逐渐失势。[32][33]

尽管如此,部分科学家仍继续支持泛生论。直到1900年,卡尔·皮尔逊还写道,泛生论“并未因‘血液中未找到胚粒’这一说法而被证伪,就如原子论不会因‘空气中未找到原子’而被推翻”。[34]

同在1900年,随着三位植物学者各自重新发现了孟德尔遗传定律,泛生论最终彻底为学界抛弃。[35]随后染色体與遺傳關係的发现以及托马斯·亨特·摩尔根的研究进一步证明泛生论站不住脚。[36]

达尔文泛生论中某些原理与表型可塑性的可遗传性有关;虽然“胚粒”作为一种独立的有机粒子类型已被彻底否定,但自1950年代起,一些研究团队在重复高尔顿实验时发现,透过注射DNA或输血,兔子和鸡等动物的某些性状确实可被改变并遗传。[37]这类研究最早起源于1940年代末的苏联,由索皮科夫(Sopikov)等人开展,并在瑞士科学家进一步验证下获得发展。[15][38]这些研究在苏联获得部分政治支持,因为其结论符合特罗菲姆·李森科所倡导的李森科主义,后者强调某种新拉马克主义的观念。[38]

此类研究最终部分发展为现代表观遗传学。达尔文本人也曾承认,“自由胚粒的存在只是一种无端的假设”;而在现代某些观点看来,胚粒可以被看作是对DNA、RNA、蛋白质、朊粒及其他可遗传的非孟德尔机制分子的早期预示。[13][39][40]

参考文献

相关条目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads