热门问题

时间线

聊天

视角

海間聯邦

一个在战间期构想的联邦国家 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

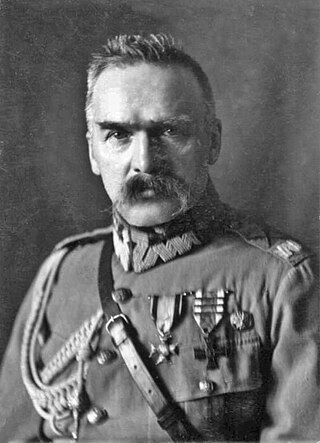

海間聯邦(波蘭語:Międzymorze,波蘭語發音:[mʲɛnd͡zɨˈmɔʐɛ];烏克蘭語:Міжмор'я,白俄羅斯語:Міжмор’е)是一戰之後波蘭政治家約瑟夫·畢蘇斯基提出的一個構想,旨在東歐建立一個由波蘭主導,以西斯拉夫民族為主的聯邦國家[1][2][3][4][5],範圍包括波羅的海三國(立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞)[6]、芬蘭、白俄羅斯、烏克蘭、匈牙利、羅馬尼亞、南斯拉夫、捷克斯洛伐克[7][8],以抗衡蘇聯的威脅。因该设想其领土边界分别有波罗的海、黑海和亚得里亚海,因此使用拉丁文名称Intermarium,意为“海洋之间”。

此條目翻譯品質不佳。 (2023年11月29日) |

先例

從1385年成立的波蘭-立陶宛聯盟先後對抗條頓騎士團和金帳汗國和它的後繼國,包括莫斯科大公國。隨後因克雷沃聯合形成新的国家波兰立陶宛联邦,这个联邦一直存在到1795年第三次瓜分波兰。

在提議之下建立一個擴大的波蘭-立陶宛-莫斯科或波蘭-立陶宛-魯塞尼亞聯邦,但從未得到實施。

恰尔托雷斯基在十一月起义与一月起义之间的1832年至1861年间,支持在联邦的原则下重建近代化的波兰立陶宛联邦。

俄罗斯沙皇亚历山大一世过去的知己、“实际上的”俄罗斯帝国外交部长、“有远见的人”成了实际上并不存在的波兰的“无冕之王和不被承认的外交部长”。

他就在维也纳会议,在亚历山大一世称乐意着手改革时,因为所抱有的希望破裂了,而感到失望。他几年后的研究和思索被汇集在他的一本书——《外交随笔》(Essai sur la diplomatie)中。这本书在1827年完成,但仅在1830年时出版。根据历史学家马里安·卡米尔·杰瓦诺夫斯基的说明,如果想要理解亲王在失败的1830年波兰十一月起义后于法国首都的表现的话,这本书是必不可少的。恰尔托雷斯基想要在当时的欧洲为波兰寻找一个位置。他想要让西欧关心这个亡国之国的窘境,这个国家虽然不复存在,但它仍然是欧洲必不可少的一部分。

根据这个波兰格言“为了我们和你们的自由”,恰尔托雷斯基将波兰为独立所做的努力与东至高加索的欧洲的其他亡国之国的类似的独立运动相联系。因为他个人的进取心与大方,这个亡国的流亡者让这个外交政策常常用在比一个旧的,独立的波兰立陶宛联邦更大的范围之上。 恰尔托雷斯基在他的《外交随笔》中,另一个观察的较为细致的方面是关于俄罗斯在世界上的地位上的。他写道,“统治区域向西、向南扩展,依靠着来自东方和北方的,取之不尽的自然资源,俄罗斯成为了欧洲永远的威胁的根源。”他主张,俄罗斯对让她的“朋友遍布周围”感兴趣,而不是对让她的“奴隶遍布周围”感兴趣。恰尔拖累也确定普鲁士在未来的威胁,而且坚持让东普鲁士并入重建的波兰。

最重要的是,他渴望一个在法国、英国和土耳其的帮助下,与捷克人、斯洛伐克人、匈牙利人、罗马尼亚人和南斯拉夫人組成联合的波兰立陶宛联邦。

恰尔托雷斯基的计划在1848年至1849年间的革命中,被认为是可以完成的“亚当·恰尔托雷斯基的伟大计划”,在1848年至1849年间的革命中,被认为快要实现了,但随后失败了,失败的原因包括缺少西方国家支持,匈牙利人对捷克人、斯洛伐克人和罗马尼亚人不妥协、以及德意志民族主义的兴起。

畢蘇斯基的構想

畢蘇斯基的戰略目標是復興波蘭立陶宛聯邦,通過支持在俄羅斯帝國,及其繼承者蘇聯邊界上的主要的非俄羅斯民族的民族獨立運動,來削弱上述兩個國家(即是普羅米修斯計劃),並將海間聯邦視為對抗蘇聯和納粹德國的力量。

畢蘇斯基的計劃幾乎遭到四面八方的反對,同時也受到蘇聯的阻撓,同盟國認為布爾什維克只是一種暫時的威脅,不希望看到他們重要的傳統盟友俄羅斯削弱,認為他的計劃不切實際,並敦促波蘭將自己限制在明確的地區。立陶宛在1918年重新獨立,不願加入;同樣尋求獨立的烏克蘭同樣擔心波蘭可能會再次征服他們;白俄羅斯人幾乎沒有民族意識,而且大多是親俄主義者,他們同樣對獨立或畢蘇斯基的提議不感興趣。毕苏斯基认为战争可以帮助海间联邦的建立,但大部分人认为期间发生的一系列战争,包括第一次世界大戰、波蘇戰爭、波蘭-立陶宛戰爭、波烏戰爭以及波蘭和捷克斯洛伐克之間的邊界衝突并没有增加毕苏斯基计划的可行性。

畢蘇斯基的概念在波蘭國內遭到反對,波蘭政治家與民族民主政治集團領袖羅曼·德莫夫斯基主張建立一個單一種族的波蘭,將少數民族將波蘭化。許多波蘭政客,包括德莫夫斯基,反對多民族聯邦的想法,英國布里斯托爾大學的政治學教授喬治·桑福德將畢蘇斯基1926年重新掌權後的政策描述為同樣關注該國東斯拉夫少數民族的波蘭化和權力集中。

雖然一些學者從表面上接受畢蘇斯基為其聯邦計劃所主張的民主原則,其他人則持懷疑態度,指出1926年畢蘇斯基幾乎獲得獨裁權力時發生了政變。特別是他的計劃受到大多數烏克蘭歷史學家的反對,學者Oleksandr Derhachov認為聯邦會創造一個更大的波蘭,烏克蘭人的利益會受到冷遇。

一些歷史學家認為,畢蘇斯基認為“沒有獨立的烏克蘭就沒有獨立的波蘭”,他可能更感興趣的是將烏克蘭從俄羅斯分裂出去,而不是確保烏克蘭人的福利。他毫不猶豫地使用軍事力量將波蘭的邊界擴展到加利西亞和沃里尼亞,粉碎了烏克蘭在布格河以東有爭議的領土上進行自決的企圖,這些領土虽然波蘭人佔人口的多數,但主要集中在利沃夫等城市,周圍農村则是烏克蘭人佔多數。

談到波蘭未來的邊界,畢蘇斯基說:“我們在西部能獲得的一切都取決於協約國——取決於它可能希望在多大程度上擠壓德國”,而在東部“有可以打開和關閉的門,並且這取決於誰強迫他們開放以及多遠。”在東部的混亂中,波蘭軍隊開始盡可能地擴張。另一方面,波蘭沒有興趣介入协约国武装干涉俄国内战或征服俄羅斯。

因此对于毕苏斯基的计划,有民族主义的民族不愿加入,认为这将会把自己民族的命运再一次交给外族决定,比他们原来在俄罗斯帝国内的处境好不了太多;而缺乏民族主义的民族比如白俄罗斯人则不愿意脱离俄罗斯加入毕苏斯基的计划。加上协约国对苏俄这个新生政权仍旧处于观望中,他们不愿意支持过分肢解俄罗斯或导致地区局势更加复杂的计划,也不愿意将俄罗斯的民族主义者变成难以对付的敌人,所以毕苏斯基的计划得不到波兰以外的支持,而其后波兰与苏俄的战争则彻底破坏了这个计划。

Remove ads

在波蘇戰爭以及布爾什維克征服烏克蘭之後,畢蘇斯基基於波烏軸心的中歐和東歐國家聯邦的概念失去了任何實現的機會。

畢蘇斯基接下來考慮與波羅的海和巴爾幹國家建立聯邦或聯盟,該計劃設想了一個中歐聯盟,包括波蘭、捷克斯洛伐克、匈牙利、斯堪的納維亞、波羅的海國家、意大利、羅馬尼亞、保加利亞、南斯拉夫和希臘,範圍不僅從波羅的海向東延伸到黑海,而且從北向南延伸在北冰洋到地中海,但是這個項目也失敗了,捷克斯洛伐克和立陶宛不信任波蘭,雖然它與其他國家的關係相對較好,但它們與鄰國的關係緊張,幾乎不可能在中歐建立一大群彼此關係良好的國家聯盟,最後從1921年只建立了一個波蘭-羅馬尼亞聯盟。相比之下,捷克斯洛伐克、羅馬尼亞和南斯拉夫王國的小協約國取得了更大的成功,而且並得到法國的支持。

畢蘇斯基於1935年去世。後來,兩次世界大戰之間的波蘭外交部長約瑟夫·貝克,也是畢蘇斯基的門徒,嘗試了他的簡化版本。在1930年代後期,他提出的“第三歐洲”——波蘭、羅馬尼亞和匈牙利的聯盟——在第二次世界大戰發生之前幾乎沒有取得任何進展。

不考慮1932年波蘇互不侵犯條約時,蘇聯聯盟結盟與納粹德國劃分中東歐之間。根據一些歷史學家的說法,正是由於未能像畢蘇斯基提出的那樣對德國和蘇聯建立強大的製衡力量,才注定了海間聯邦構想中的成員國在二戰中的命運。

Remove ads

第二次世界大戰至今

在第二次世界大戰期間,波蘭流亡政府總理瓦迪斯瓦夫·西科爾斯基提出“中東歐聯盟”的概念,一個錨定在波羅的海、黑海和亞得里亞海或愛琴海的三角形地緣政治實體,其實施的第一步—1942年希臘、南斯拉夫、波蘭和捷克斯洛伐克流亡政府就未來的希臘-南斯拉夫和波蘭-捷克斯洛伐克聯盟進行了討論,最終因蘇聯的反對而失敗,導致捷克的猶豫和盟軍的冷漠或敵意。而波蘭流亡政府的聲明中呼籲建立一個不受任何國家支配的中歐和東歐聯邦。

2011年5月12日,維謝格拉德集團(波蘭、捷克共和國、斯洛伐克和匈牙利)宣布組建由波蘭指揮的維謝格拉德集團部隊。到2016年,該戰鬥群作為一支獨立部隊,而不是北約部隊的一部分。此外,從2013年開始,這四個國家將在北約反應部隊的主持下開始聯合軍事演習,一些學者將此視為邁向密切中歐區域合作的第一步。

2015年8月6日,波蘭總統安傑伊·杜達在其就職演說中宣布了以海間聯邦的概念為藍本建立一個中歐國家區域聯盟的計劃。

在2016年,三海倡議舉行的首次首腦會議在克羅地亞杜布羅夫尼克舉行,參與的12個成員國包括愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克、斯洛伐克、奧地利、匈牙利、斯洛文尼亞、克羅地亞、羅馬尼亞和保加利亞。

參見

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads