热门问题

时间线

聊天

视角

演化發育生物學

生物學的子領域,研究生物發育和演化的相互關係 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

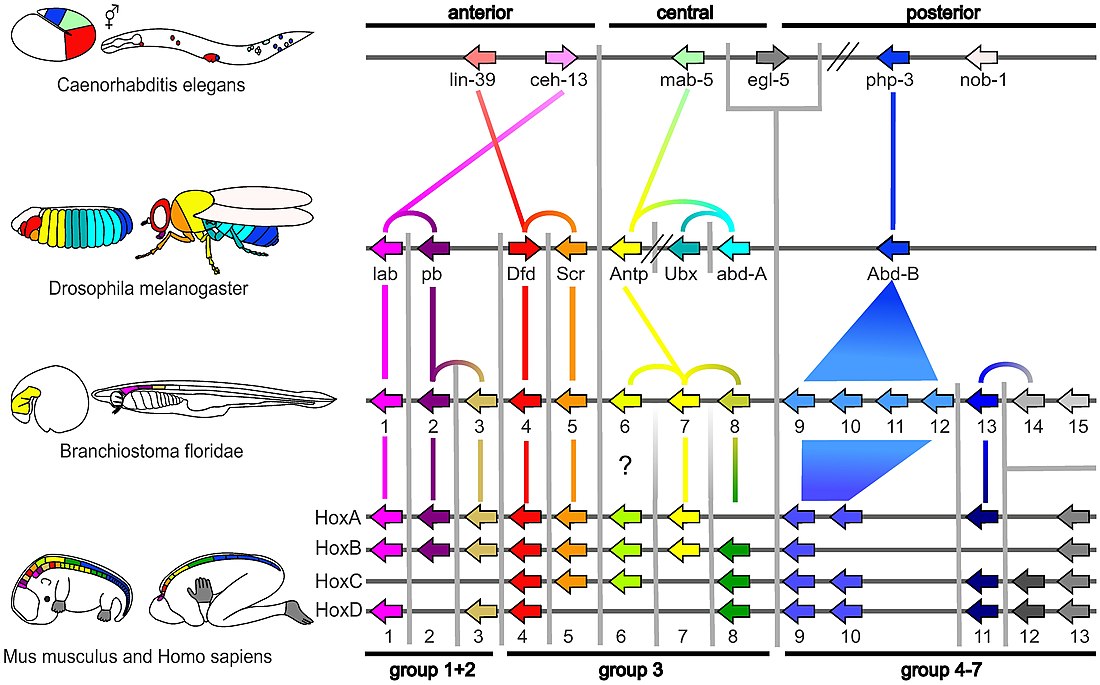

演化发育生物学(Evolutionary developmental biology、evo-devo)简称为演化发生学,整合了演化生物学、发育生物学、分子遗传学、胚胎学及古生物学等多个学科的思想和研究方法,是一个通过比较不同生物体的发育过程以推断它们之间的祖先关系以及发育过程如何演化的综合性生物研究领域。[1]

此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 |

这个领域的成长从19世纪初开始,胚胎学面临一个谜:动物学家不知道胚胎发育在分子水平上是如何被控制的。 查尔斯·达尔文指出,有相似的胚胎意味着共同的祖先,但是直到1970年代才有进展。然后,重组DNA技术最终将胚胎学与分子遗传学结合起来。一个关键的早期发现是在广泛真核生物中调控发育的同源基因。

该领域的特点是一些关键概念,让生物学家感到惊奇。一个是深度同源性,发现不同的器官,例如昆虫,脊椎动物和头足纲软体动物的眼睛,长期以来被认为是独立进化的,是被类似的基因如来自工具包基因 (Evo-devo gene toolkit) 的PAX6来控制。这些基因是古老的,在门之间高度保守的; 它们产生形成胚胎的时间和空间的模式,并最终形成生物的體型呈現 (body plan)。另一个是它们的结构基因如编码酶的那些物种没有多大差异; 不同的是受到工具包基因的基因表达调控方式不同。这些基因在胚胎的不同部位和不同的发育阶段被重复使用,不改变,多次,形成了复杂的控制级联,以精确的模式开启和关闭其他调控基因以及结构基因。这种多重基因多效性重复使用解释了为什么这些基因是高度保守的,因为任何改变都具有自然选择会反对的许多不良后果。

当基因以新的模式表达时,或者当工具包基因获得附加功能时,新的形态学特征和最终的新物种是通过工具包的变化而产生的。另一种可能性是新拉马克主义理论的表观遗传变化在基因水平上得到巩固,这在多细胞生命历史早期可能已经很重要的。

Remove ads

历史

在古典时代的哲學家開始思考動物如何在子宮中獲得形態。亞里斯多德在他的《物理學》 (拉丁語:Physica) 論文中斷言,根據恩培多克勒的說法,秩序「自發性地」出現在發育中的胚胎。在他的《動物的部位》 (Parts of Animals) 論文中,他認為恩培多克勒的理論是錯誤的。在亞里斯多德的敘述中,恩培多克勒指出,脊柱被分成椎骨,因為胚胎會扭轉並將脊柱折斷成碎片。相反,亞里斯多德認為,這個過程有一個預先確定的目標:發育成胚胎的「種子」具有成為特定身體部位(例如椎骨)的內在「潛力」。此外,每種動物都會產生自己的同類動物:人類只有人類嬰兒。[2]

艾蒂安·塞雷斯 (Étienne Serres) 於1824-26年提出了進化發展的复演理論,呼應了約翰·弗里德里希·梅克爾 (Johann Friedrich Meckel) 1808年的觀點。他們認為,「高等」動物的胚胎經歷或概括了一系列階段,每個階段都類似於存在存在巨鏈(英語:Great chain of being)中較低的動物。例如,人類胚胎的大腦首先看起來像魚的大腦,然後又像爬行动物、鳥類和哺乳類的大腦,最後才明顯成為人類。胚胎學家卡尔·恩斯特·冯·贝尔(Karl Ernst von Baer)反對這一觀點,他在1828年提出,在存在巨鏈中,不存在基於單一體型呈現的線性序列,而是一個結構分化的後成過程。相反,馮貝爾認識到四種不同的動物身體結構:輻射結構如海星一樣輻射;軟體動物結構,如蛤;节肢結構如龍蝦;和脊椎動物,如魚。隨後,動物學家基本上放棄了复演说,儘管恩斯特·海克尔 (Ernst Haeckel) 在1866年恢復了它。[4][5][6][7][8]

恩斯特·海克尔对于个体发育和种系遗传学的平行观察促使他提出了个体发育与进化过程中的因果关系的理论。这就是所谓的复演理论。今天这个理论已被推翻。

從19世紀初到20世紀的大部分時間,胚胎學都面臨一個謎團。人們發現動物從卵中發育成體型呈現差異很大的成年体,通常經歷相似的階段,但動物學家對胚胎發育如何在分子層面上控制幾乎一無所知,因此發育過程如何進化也知之甚少。[9]查爾斯·達爾文認為,共享的胚胎結構意味著共同的祖先。例如,達爾文在1859年出版的《物種起源》一書中提到了藤壺的類似蝦的幼体,其無柄的成蟲看起來與其他節肢動物完全不同。林奈和居維葉將它們歸類為軟體動物。[10][11]達爾文也指出亞歷山大·科瓦列夫斯基的發現,被囊動物也不是軟體動物,但在其幼体階段有脊索和咽縫,它們與脊椎動物的等效結構從相同的胚層發育而來,因此應將它們歸為一類:脊索動物。[10][12]

因此,19世紀的動物學將胚胎學轉變為演化科學,將系統發育與胚胎胚層之間的同源性連結起來。包括德國生物學家弗里茨·穆勒 (Fritz Müller)在內的動物學家提出利用胚胎學來發現類群之間的系統發育關係。穆勒證明甲殼類動物共享無節幼體 (Nauplius) 幼蟲,並識別出幾種未被識別為甲殼類動物的寄生物種。穆勒也意識到,自然選擇必須作用於幼蟲,就像作用於成蟲一樣,這給复演说提供了謊言,這需要保護幼蟲形式免受自然選擇的影響。[10] 海克尔關於發育演化的另外兩個觀點比复演说效果更好:他在1870年代認為,胚胎發育各方面的時間變化(異時性)和體內定位的變化(異質性)將透過改變後代的身體形狀與祖先的身體形狀比較。這些想法花了一個世紀才被證明是正確的。[13][14][15]

1917年,達西·湯普森(D'Arcy Thompson) 寫了一本關於動物形狀的書 (On Growth and Form),用簡單的數學展示了參數(例如腹足動物螺旋殼的角度)的微小變化如何能夠從根本上改變動物的形狀,儘管他更喜歡機械的形狀而不是進化的形狀解釋。[16][17]但由於沒有分子證據,進展陷入停滯。[10]

1952年,艾伦·图灵發表了他的論文《形態發生的化學基礎》” (The Chemical Basis of Morphogenesis),研究動物身體模式的發展。他認為形態發生可以用反應-擴散系統來解釋,這是一個能夠在體內擴散的化學反應系統。[18]他使用偏微分方程對催化化學反應進行了建模,結果表明,當化學反應同時產生催化劑(A) 和抑製劑(B) 並減緩A 的生成時,就會出現模式。如果 A 和 B 以不同的速率擴散,則 A 在某些地方占主導地位,而 B 在其他地方占主導地位。俄羅斯生物化學家鮑里斯·別洛烏索夫(Boris Belousov)進行了實驗,得到了類似的結果,但未能發表,因為科學家當時認為創造可見秩序違反了熱力學第二定律。[19]

Remove ads

在20世紀初所謂的现代演化综论中,即1918年至1930年間,羅納德·費雪(Ronald Fisher)將堅持自然選擇、遺傳和變異的達爾文進化論和格雷戈爾·孟德爾的遺傳學定律結合在一起,形成了一個連貫的演化結構。生物學家認為,有機體是其組成基因的直接反映:編碼蛋白質的基因,構成了一個有機體的身體。生化途徑(以及他們認為的新物種)是透過這些基因的突變而進化。這是一幅簡單、清晰且近乎全面的圖景:但它並沒有解釋胚胎學。[10][20]肖恩·B·卡罗尔 (Sean B. Carroll) 評論說,如果演化發育生物學 (evo-devo) 的見解可用,胚胎學肯定會在合成中發揮核心作用。[21]

演化胚胎學家加文·德比爾(Gavin de Beer) 在其1930年出版的《胚胎與祖先》一書中預見了演化發育生物學,[22], 表明演化可能透過異時性發生,[23]例如在成人保留幼年特徵。德比爾認為,這可能會導致化石記錄發生明顯的突然變化,因為胚胎的化石化效果很差。由於化石記錄中的空白被用來作為反對達爾文漸進進化論的論據,德比爾的解釋支持了達爾文主義的立場。[24]然而,儘管有德比爾,现代演化综论在很大程度上忽略了解釋生物體形式的胚胎髮育,因為群體遺傳學似乎可以充分解釋形式如何演化。[25][26]

Remove ads

1: RNA聚合酶, 2: 乳糖阻遏因子, 3: 啟動子, 4: Operator, 5: 乳糖, 6–8: 蛋白质编码基因, 被开关控制, 引起乳糖被消化。

1961年,賈克·莫諾,Jean-Pierre Changeux和方斯華·賈克柏在细菌大肠杆菌中发现了乳糖操纵子。它是一簇基因,安排在反馈控制回路里面,使得其产品仅仅在当被环境刺激“开启”时被制造。这些产品之一是分裂一种糖乳糖的一种酶;和乳糖本身就是启动这些基因的刺激。这是一个启示,因为它第一次显示出在甚至小到细菌的生物体中,基因是精细控制的主体。这意味还有许多其他基因也被精细调节[27]。

1977年,隨著遺傳學中重組DNA技術的出現、史蒂芬·古爾德的《個體發生和系統發育》一書以及方斯華·賈克柏 (François Jacob) 的論文“Evolution and Tinkering”[28],一場關於演化和發育生物學的思維革命開始了。古爾德推翻了海克爾對演化胚胎學的解釋,而賈克柏則提出了另一種理論。這導致了第二次演化综论,[29][30]最終包括胚胎學以及分子遺傳學、系統發育學和演化生物學,形成了演化發育生物學 (evo-devo)。[31][32]1978年,愛德華·巴茨·路易斯(Edward B. Lewis) 在果蠅中發現了調節胚胎發育的同源 (homeosis) 基因,與所有昆蟲一樣,果蠅屬於節肢動物門,是無脊椎動物的主要門之一。[33]比爾·麥金尼斯 (Bill McGinnis) 很快就在其他門的動物、青蛙、鳥類和哺乳動物等脊椎動物中發現了同源基因序列,即同源框;後來在酵母等真菌和植物中也發現了它們。[34][35]所有真核生物中控制發育的基因明顯具有強烈的相似性。 [36]1980年,克里斯汀·紐斯林-沃爾哈德 (Christiane Nüsslein-Volhard) 和艾瑞克·威斯喬斯 (Eric Wieschaus) 描述了有助於在果蠅胚胎中創建分割模式的間隙基因 (Gap gene);[37][38]他們和路易斯因他們的工作於1995年獲得了諾貝爾獎。[34][39]

後來,更具體的相似之處被發現:例如,1989年發現的Distal-less基因參與果蠅的附肢或四肢的發育,[40]魚的鰭,雞的翅膀,海洋環節動物蠕蟲、被囊動物的壺腹和虹吸管、以及海膽的管足。很明顯,該基因一定很古老,可以追溯到两侧对称动物的最後一個共同祖先 Urbilaterian(在埃迪卡拉纪之前,大約開始於6.35億年前)。 演化發育生物學已經開始揭示所有動物身體在發育過程中建構的方式。[41][42]

Remove ads

身體結構的控制

此章节需要扩充。 |

此章节需要扩充。 |

此章节需要扩充。 |

新穎性的起源

在演化發育生物學的最新研究中,有一個更令人驚訝,也許是反直覺(從新達爾文主義的觀點來看)的結果,那就是許多门類的生物在體型呈現和生物形態學上的多樣性,不一定反映在基因序列的多樣性上,包括那些發育基因工具箱的基因和其他參與發育的基因。事實上,正如 John Gerhart 和 Marc Kirschner 所指出,有一個明顯的悖論:「在我們最期望發現變異的地方,我們卻發現了保守,即缺乏變化」。 [43]因此,如果在不同演化支之間觀察到的形態新穎性不是來自基因序列的改變(例如突變),那麼新穎性又是從何而來呢?新穎性可能來自基因調控的突變。[21][44][45][46]

此章节需要扩充。 |

此章节需要扩充。 |

此章节需要扩充。 |

生態演化發育生物學

生態演化發育生物學整合了發育生物學和生態學的研究,以檢驗它們與演化理論的關係。[47]研究人員研究發育可塑性、表觀遺傳學、遺傳同化、生态位构建和共生等概念和機制。[48][49]

参见

延伸閱讀

- Buss, Leo W. The Evolution of Individuality. Princeton University Press. 1987. ISBN 978-0-691-08468-8.

- Carroll, Sean B. Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo Devo and the Making of the Animal Kingdom. Norton. 2005. ISBN 978-0-393-06016-4.

- Goodwin, Brian. How the Leopard Changed its Spots. Phoenix Giants. 1994. ISBN 978-0-691-08809-9.

- Hall, Brian K. & Olsen, Wendy M. (编). Keywords and Concepts in Evolutionary Developmental Biology. New Delhi, India: Discovery Publishing House. 2007. ISBN 978-81-8356-256-0.

- Kirschner, Marc; Gerhart, John. The Plausibility of Life: Resolving Darwin's Dilemma. Yale University Press. 2005. ISBN 978-0-300-10865-1.

- Laubichler, Manfred D. and Maienschein, Jane (编). From Embryology to Evo-Devo: A History of Developmental Evolution. The MIT Press. 2007. ISBN 978-0-262-12283-2.

- Minelli, Alessandro. The Development of Animal Form: Ontogeny, Morphology, and Evolution. Cambridge University Press. 2003. ISBN 978-0-521-80851-4.

- Minelli, Alessandro. Forms of Becoming - The Evolutionary Biology of Development. Princeton University Press. 2003. ISBN 978-0-691-13568-7.

- Orr, H. Allen. Turned on: A revolution in the field of evolution?. The New Yorker. 2005-10-24 [2013-12-29]. (原始内容存档于2013-01-04). Discussion of Carroll, Endless Forms Most Beautiful

- Raff, Rudolf A. The Shape of Life: Genes, Development, and the Evolution of Animal Form. The University of Chicago Press. 1996. ISBN 978-0-226-70266-7.

- Sommer, Ralf J. The future of evo–devo: model systems and evolutionary theory. Nature Reviews Genetics. 2009, 10 (6): 416–422. PMID 19369972. doi:10.1038/nrg2567.

参考资料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads