热门问题

时间线

聊天

视角

電波星系

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

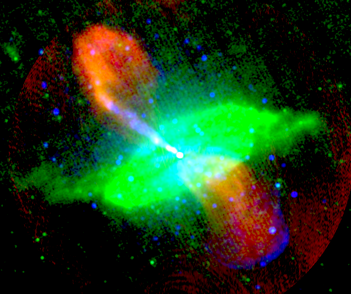

電波星系是一種其巨大的無線電發射區域遠遠超出了其可見結構的星系。這些高能無線電波瓣是由其活躍星系核的噴流提供動力的[1]。它們在10 MHz和100 GHz之間的無線電波波長下的亮度高達1039 W[2]。無線電發射是由同步輻射過程引起的。觀測到的無線電發射結構是兩股噴流和外部介質之間的相互作用决定的,並受到相對論光束效應的影響。宿主星系幾乎都是巨大橢圓星系。「電波」活動星系可以在遠距離被探測到,這使它們成為觀測宇宙學的寶貴工具。最近,人們對這些天體對星系間介質的影響進行了大量研究,特別是在星系群和星系團中。

電波星系一詞通常用於指代整個噴流系統,而不僅僅是其宿主星系。一些科學家認為黑洞噴流系統一詞更準確,更不容易混淆[3][4]。大小達到0.7兆帕或更大的電波星系通常被稱為巨型電波星系[5]。

Remove ads

排放過程

來自喧噪的電波活躍星系的無線電發射是同步輻射,這是從其非常平滑、自然的寬頻性質和强烈的極化推斷出來的。這意味著無線電發射的電漿至少包含具有相對論速度(洛倫茲因子為〜104)的電子和磁場。由於電漿必須是中性的,因此它還必須包含質子或正電子,但無法直接從同步輻射觀測中確定粒子含量。此外,無法通過觀察來確定粒子和磁場中的能量密度:相同的同步加速器發射率可能是少數電子和强場或弱場和許多電子的結果,或者介於兩者之間。可以確定最小能量條件,即具有給定發射率的區域可以具有的最小能量密度,但多年來,沒有特別的理由相信真實能量接近最小能量[6]。

同步輻射的姊妹過程是逆康普頓過程,其中相對論電子與環境光子和湯木生散射將它們轉化為高能量。事實證明,來自電波雜訊源的逆康普頓發射在X射線中尤為重要[7],而且,由於它僅取決於電子的密度,因此檢測逆康普頓散射可以對粒子和磁場中的能量密度進行某種程度的模型依賴性估計。這被用來論證許多強大的來源實際上非常接近最低能量條件。

同步輻射並不局限於無線電波長:如果無線電源可以將粒子加速到足夠高的能量,那麼在無線電波長中檢測到的特徵也可能在紅外線、光學、紫外線甚至X射線中看到。在後一種情況下,在典型的磁場強度下,負責的電子必須具有超過1 TeV的能量。同樣,偏振和連續譜用於區分同步輻射與其它發射過程。噴流和熱點是高頻同步加速器發射的常見來源。由於很難在觀測上區分同步輻射和逆康普頓輻射,這使它們成為正在進行的研究主題。

過程統稱為粒子加速,產生相對論和非熱粒子群,從而產生同步輻射和逆康普頓輻射。費米加速是喧噪電波活躍星系中一個合理的粒子加速過程。

Remove ads

電波星系的結構

電波星系,以及在較小程度上,喧噪電波的類星體在電波圖中顯示了廣泛的結構。最常見的大型結構稱為波瓣:這是一雙,通常是相當對稱的,大致呈橢圓形的結構,且位於活躍核心的兩側。極少數的低亮度光源表現出通常稱為羽流的結構,這些結構要細長得多。一些電波星系顯示出一兩個長而窄的特徵,被稱為噴流(最著名的例子是在室女座星系團中的]巨星系M87),直接來自核心並到達波瓣。自1970年代以來[8][9],最廣泛接受的模型是,波瓣或羽流由高能粒子的「光束」和來自活躍星系核附近的磁場提供動力。噴流被認為是光束的可見表現,術語「噴流」通常用於指代可觀察的特徵和潛在的流動。

1974年,無線電源被伯納德·法納羅夫和茱莉亞·M·萊利分為兩類,現在稱為法納羅夫-萊利分類 I類(FRI)和II類(FRII)[10]。這種區分最初是基於大規模無線電發射的形態(類型由無線電發射中最亮點之間的距離决定):FRI朝向中心的光源最亮,而FRII源在邊緣最亮。法納羅夫和萊利觀察到,這兩類之間的光度存在相當明顯的差异:FRI為低光度,FRII具有高亮度[10]。通過更詳細的無線電觀測,形態反映了電波源中的能量傳輸方法。FRI天體的中心通常有明亮的噴流,而FRII天體在波瓣末端有微弱的噴流,但有明亮的「熱點」。FRII似乎能够有效地將能量傳輸到波瓣的末端,而FRI光束效率低下,因為它們在行進過程中會輻射出大量的能量。

更詳細地說,FRI/FRII的劃分取決於宿主星系環境,因為FRI/FRII躍遷在更大質量的星系中以更高的光度出現[11]。已知FRI噴流在其無線電發射最亮的區域减速[12],因此,FRI/FRII躍遷似乎反映了噴流/光束是否可以通過宿主星系傳播,而不會因與星系間介質的相互作用而减速到次相對論速度。通過對相對論性光束效應的分析,已知FRII源的噴流在到達波瓣末端時保持相對論性(速度至少為0.5c)。通常在FRII源中看到的熱點被解釋為當超音速噴流在源末端突然終止時形成衝擊的可見表現,它們的光譜能量分佈與這張圖片一致[13]。通常可以看到多個熱點,反映了衝擊後的持續外流或噴流終止點的移動:整個熱點區域有時被稱為熱點複合體。

根據其無線電結構,為幾種特定類型的電波源命名:

- “經典雙波”是指具有明顯熱點的FRII源。

- “寬角尾”通常是指介於標準FRI和FRII結構之間的源,具有高效的噴流,有時也有熱點,但在星團的中心或附近發現了羽流而不是波瓣。

- “窄角尾”或“頭尾源”描述了一種FRI,當它穿過星系團時,似乎會被衝壓力彎曲。

- “雙火焰”是指具有漫反射波瓣,但既沒有噴流也沒有熱點的源。一些這樣的能源可能是“可再生能源”,其能源供應已被永久或暫時關閉。

Remove ads

生命週期和動態

最大的電波星系有延伸到百萬秒差距尺度的波瓣或羽流(巨型電波星系的情况更明顯[14]例如3C 236),這意味著數千萬到數億年的增長時間。這意味著,除了非常小、非常年輕的電波源的情况外,我們無法直接觀察電波源動力學,因此必須求助於大量天體的理論和推論。顯然,電波源必須從小規模開始,然後逐漸擴大。對於具有波瓣的電波源,動力學相當簡單[8]:噴流為瓣葉提供能源,瓣葉的壓力增加,瓣葉膨脹。它們膨脹的速度取決於外部介質的密度和壓力。外部介質的最高壓力階段,因此從動力學的角度來看是最重要的階段,是發射X射線的擴散熱氣體。很長一段時間,人們認為强大的電波源會以超音速膨脹,推動一個衝擊波穿過外部介質。然而,對X射線的觀測表明,强大的FRII源的內瓣壓力通常接近外部熱壓,並不比超音速膨脹所需的外部壓力高多少[15]。已知唯一明確的超音速膨脹系統是由低功率電波星系半人馬座A的內瓣組成,這可能是活動核相對較新爆發的結果[16]。

宿主星系和環境

這些電波源的宿主被發現幾乎總是橢圓星系。附近的一些西佛星系顯示出微弱的小型電波噴流,但它們在無線電波段的亮度不足以被歸類為喧噪電波星系,也不比宿主螺旋星系大10-100倍,無法與標準電波星系相媲美。對喧噪電波星系類星體和[[[耀變體]](英語:blazar)的宿主星系的一些觀測表明,它們的宿主也是橢圓星系。對橢圓星系的强烈偏好可能有幾個原因。一個原因是橢圓星系通常包含質量最大的黑洞,因此能够為最明亮的活躍星系提供能量(見愛丁頓光度)。另一個原因是橢圓星系通常棲息在更豐富的環境中,提供了一個大規模的暖-熱星系際介質來限制射電源。也可能是因為螺旋星系中大量的冷氣體以某種管道擾亂或扼殺了正在形成的噴流。迄今為止,這些觀察結果還沒有令人信服的單一解釋。

然而,自2011年發現奇異電波星系斯佩卡以來[17][18],位於盤狀/螺旋星系中的大型電波星系的數量一直在穩步增長。第一個這種奇怪的球狀電波星系是在數十年前發現的,即1998年在阿貝爾428星系團中發現的J0313-192[19]。可能是由於新的靈敏無線電和光學全天巡天的可用性,此類「類斯佩卡天體」或螺旋DRAGN列表的數量已增加到幾十個。像斯佩卡這樣的電波星系不僅可以發射巨大的百萬秒差距尺度的波瓣,而且在本質上也是偶發性的,擁有兩對相對論磁化電漿波瓣。宿主螺旋星系也可能是質量極大的螺旋星系,與典型的螺旋星系相比,它們的光學顏色大多是紅色的。據推測,在早期宇宙中,當橢圓星系的數量少於螺旋星系時,這種星系可能更為常見[17]。

Remove ads

統一模型

不同類型的活躍喧噪電波星系由統一的模型聯系在一起。導致採用强大電波星系和喧噪電波類星體統一模型的關鍵觀測結果是,所有類星體似乎都向我們發射,在核心顯示出超光速運動[20]在靠近我們的源頭一側有明亮的噴流(「萊因-加林頓效應」[21][22]:)。如果是這樣的話,一定有一群物體沒有向我們發射,而且,由於我們知道波瓣不受發射的影響,只要從側面看電波源時類星體核被遮擋,它們就會表現為電波星系。現在人們普遍認為,儘管尚不清楚如果從正確的角度觀察,所有這些電波星系是否都是類星體,至少有一些强大的電波星系「隱藏」了類星體。以類似的思路,低功率電波星系是蠍虎座BL型天體的一個可能的母體。

電波星系的用途

電波星系和喧噪電波類星體已被廣泛使用,特別是在80年代和90年代,用於尋找遙遠的星系:通過基於無線電頻譜進行選擇,然後觀察宿主星系,可以在望遠鏡時間內以適中的成本找到高紅移的天體。這種方法的問題是,活躍星系的宿主可能不是紅移星系的典型代表。同樣,電波星系過去也被用來尋找遙遠的X射線發射星系團,但現在更傾向於公正無偏的選擇方法。現時已知最遙遠的電波星系是TGSS J1530+1049,其紅移為5.72[23]。

已經做了一些工作,試圖使用電波星系作為標準尺來確定宇宙學參數。這種方法充滿了困難,因為電波星系的大小取決於它的年齡和環境。然而,當使用電波源模型時,基於電波星系的方法可以與其它宇宙學觀測結果很好地一致[24]。

無論電波源是否以超音速膨脹,它都必須在膨脹時對抗外部介質,因此它將能量用於加熱和提升外部電漿。儲存在强射電源波瓣中的最小能量可能是1053J。這種來源在外部介質上完成的工作的下限是這個的幾倍。現時對電波源的興趣很大程度上集中在它們在當今星系團中心必須產生的影響上[25]。同樣有趣的是,它們可能對宇宙學時間內的結構形成產生影響:人們認為,它們可能提供了一種迴響機制來減緩最大質量物體的形成。

術語

廣泛使用的術語現在很尷尬,因為人們普遍認為類星體和電波星系是同一個物體(見上文)。由首字母組成的縮略詞「DRAGN」(英語:Double Radiosource Associated with Galactic Nucleus),意為「與星系核相關的雙放射源」,是由帕翠克·萊希(英語:Patrick Leahy)於1993年創造,現時仍在使用[26][27]。「外星系電波源」很常見,但可能會導致混淆,因為在無線電調查中檢測到許多其它星系外物體,特別是星暴星系。「喧噪電波活躍星系」是明確的,因此在本文中經常使用。

相關條目

參考文獻

延伸讀物

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads