热门问题

时间线

聊天

视角

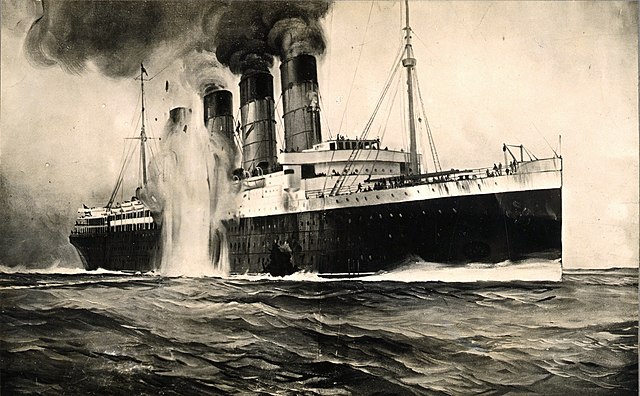

盧西塔尼亞號沉沒事件

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

盧西塔尼亞號沉沒事件(英語:Sinking of the RMS Lusitania)是發生於第一次世界大戰期間,即1915年5月7日在愛爾蘭島金塞爾岬以南約11海里(20公里)的凱爾特海海域的船難事件。當時,在英國註冊、由冠達郵輪經營的遠洋郵輪盧西塔尼亞號,遭德意志帝國海軍的U型潛艇U-20發射魚雷擊沉。該海域已被德國宣告為對英國實施無限制潛艇戰的戰區,這一政策於協約國對德國及其盟國展開海上封鎖三個月後正式公布。

在盧西塔尼亞號自美國紐約啟航前,乘客曾接獲警告,稱搭乘英國船隻穿越該海域具有潛在危險。然而,實際襲擊發生時並無任何預警。由瓦爾特·施維格上尉指揮的U-20潛艇,當時潛伏於盧西塔尼亞號右舷約700公尺(2,300英尺)處,從水下發射一枚魚雷,命中該船。隨後船體內部發生第二次爆炸,導致整艘船於短短18分鐘內沉沒。[2][3]:429U-20的主要任務是攻擊戰艦及大型郵輪。事發時,盧西塔尼亞號上共有1,960人,包括乘客、船員與偷渡客,其中僅有763人生還(生還率約為39%)。罹難者中約有128人為美國公民。[1][4]這起事件在國際間引起對德國的強烈譴責,並成為美國於兩年後,即1917年4月6日正式對德宣戰的重要因素之一。美國政府亦廣泛利用盧西塔尼亞號遇襲的相關影像,作為宣傳及徵兵之用。[3]:497–503

英國與美國當局對沉沒原因所展開的調查,受限於戰時保密需求及政治宣傳考量,傾向將責任完全歸咎於德國。[2]然而,盧西塔尼亞號雖然名義上為民用載客船隻,實際上其貨艙中運載有約173公噸戰爭物資,包括420萬發步槍子彈、近5,000枚裝有破片的炮彈外殼,以及3,240枚黃銅製擊發引信。[5][6][7]這些軍事物資的存在引發了關於該船沉沒是否合法的激烈辯論,且相關爭議自戰時起至今仍未完全平息。[8][9]

部分歷史學者主張,英國政府在時任海軍大臣溫斯頓·邱吉爾的主導下,刻意讓盧西塔尼亞號暴露於危險中,以激怒德國並促使美國參戰。他們指出,英方當局曾刻意隱匿關鍵情報[10][11][12],未派遣護衛艦隊護航,且邱吉爾本人於私人信件中曾提到,「引誘中立國船隻進入戰區」對促成美國與德國開戰「至關重要」[9][13]。不過,這一陰謀論亦遭到其他學者質疑,認為缺乏明確證據證實存在故意將郵輪置於險境的行為。

Remove ads

背景

盧西塔尼亞號在建造時,其建造與營運成本部分由英國政府補貼,條件是該船在必要時可轉為武裝商船巡洋艦(Armed Merchant Cruiser,簡稱AMC)。第一次世界大戰爆發後,英國海軍部曾考慮徵用盧西塔尼亞號作為武裝商船巡洋艦,並將其列入官方的AMC名單中。[14]

然而,英國海軍部後來撤銷了這一決定。原因在於盧西塔尼亞號此類大型郵輪耗煤量極高,每日需消耗約910噸(每小時約37.6噸),對於海軍部的燃煤儲備構成沉重負擔。此外,大型快船外型顯眼,難以隱匿,因此被認為不適合擔任巡洋用途。相較之下,小型郵輪則更常被用作運輸船。因此,盧西塔尼亞號儘管保留在官方AMC預備名單中,實際上並未被徵用。《詹氏世界艦船年鑑》(Jane’s All the World’s Fighting Ships)1914年版中,仍將盧西塔尼亞號與茅利塔尼亞號一併列為輔助巡洋艦。當時所有英德雙方時速超過18節的郵輪皆被列入此類艦艇清單中。[15][16]

戰爭爆發初期,人們對盧西塔尼亞號及其他大型郵輪的安全深感憂慮。盧西塔尼亞號戰爭開始後首次自美返英航行時,為降低被敵方識別的風險,特地改漆為單調灰色。隨著皇家海軍有效遏制了德國海軍活動,海上貿易威脅迅速消退,許多人認為大西洋對如盧西塔尼亞號之類的郵輪而言已較為安全,只要營運收入足以維持其航行支出。1914年秋至1915年冬,許多大型郵輪因大西洋乘客運輸需求下降及為避免觸雷或其他戰爭風險而被封存。部分郵輪後來被改為運輸艦或医疗船使用。盧西塔尼亞號則繼續維持商業營運,雖然當時的訂票情況並不熱烈,但仍足以維持航線開行。船公司亦採取了節約措施,包括關閉第4鍋爐室以節省煤炭與人力成本,此舉使船速由原先超過25節降至21節(約每小時46至39公里)。儘管如此,她仍是當時仍在營運最迅速的一級客船。[17]

隨著海上威脅看似減弱,盧西塔尼亞號亦恢復原本的外觀塗裝。船名重新以鍍金字體呈現,煙囪恢復冠達航運標準塗裝,上層建築也重新漆為白色。此外,船體黑色部分上方新增了一條青銅色/金色的裝飾線條。[18]

Remove ads

1914年8月戰爭爆發後,英國立即對德國實施海上封鎖,並公佈了一份廣泛的違禁品清單,後來甚至將食物也列為違禁品。1914年11月初,英國進一步宣布北海為「軍事區域」,所有進入該海域的船隻若不遵守英國皇家海軍的特定指示,將自行承擔風險。[19][20]

隨著戰爭進入1915年初,對英國航運構成新威脅的是德國的U型潛艇。最初,潛艇僅用於攻擊軍艦,戰果雖偶有斬獲,但主要屬於戰術性勝利。隨後,潛艇也開始攻擊商船,儘管大多仍遵守傳統的「巡洋艦規則」。然而,為了在大西洋上爭取優勢並確立海軍的新戰略角色,德國海軍總司令雨果·馮·波爾(Hugo von Pohl)在過度高估潛艇戰果的前提下,於1915年2月4日宣稱英國本土周邊海域為戰爭區域,自2月18日起,該區域內的協約國船隻可被不加警告地擊沉。雖然表面上並非完全不加限制的潛艇戰,德國仍表示會設法避免攻擊中立國船隻,[21]但德意志帝國海軍參謀本部實際上已秘密指示潛艇艦長以乘客船為攻擊目標,試圖藉此震懾航運業。[22]儘管德國當時僅擁有21艘潛艇,且大多未處於戰備狀態,外界普遍未將此威脅視為嚴重。[23]美國政府對此警告德國,如有任何美國公民因此喪命,將「嚴加追責」。[24][25]

德國發表潛艇戰宣言時,盧西塔尼亞號正橫渡大西洋前往利物浦,其反應一度引發混亂。時任船長丹尼爾·道(Daniel Dow)在美國乘客要求下懸掛美國國旗,以期避免潛艇攻擊,然而此舉引發美德兩國政府的強烈爭議。[26]在隨後的一次航行中,盧西塔尼亞號預定於1915年3月6日抵達利物浦。英國海軍部為其發佈了避開潛艇的具體指令。儘管皇家海軍驱逐舰資源短缺,海軍上將亨利·奧利弗仍下令派遣路易斯號驅逐艦與拉弗羅克號護航,並派遣偽裝武裝艦(Q船)里昂號(Lyons)在利物浦灣巡邏。[27] 然而,當驅逐艦的指揮官試圖致電冠達郵輪以確定盧西塔尼亞號位置時,冠達郵輪以安全理由拒絕提供訊息,並將其轉介至海軍部。雙方試圖以無線電聯繫船隻時,因缺乏與商船通訊所需的加密代碼,只能明文通訊。為避免自身位置曝光,船長道拒絕明確報出位置,僅以加密訊息回應,並故意報出與實際位置相距甚遠的座標,最終未獲護航獨自駛入利物浦港。[3]:91–2[28][29]:76–7[26]

因應潛艇威脅,盧西塔尼亞號也在外觀與操作上進行了部分調整。她被命令在戰區內不得懸掛任何國旗;船長亦收到多項警告與建議,協助其判斷如何最有效保護船隻免於潛艇攻擊。此外,推測其煙囪已塗成深灰色以降低能見度。惟由於盧西塔尼亞號外型過於知名,無法徹底偽裝其身份,船艏上的船名亦未加以塗抹。[30][31]

在外界仍一無所知的情況,潛艇戰進一步升級。1915年3月28日,在所謂的「薩瑟號事件」中,一艘德國潛艇於水面上攔截了英國客輪法拉巴號(Falaba)。目擊者指出,潛艇僅給予該船約10分鐘時間進行疏散,隨後便發射魚雷將其擊沉,導致一名美國人死亡,成為第一次世界大戰中首位美國籍罹難者。4月1日,德國海軍參謀總長古斯塔夫·巴赫曼向德皇威廉二世遞交備忘錄,指出至當時為止被擊沉的船隻數量遠遠不足,顯示潛艇戰若無法實施「全面無限制攻擊」便難以產生實效。他主張,潛艇應不再受限於辨識目標國籍或船隻身份的規則。威廉二世在鐵必制的支持下,於4月2日下達祕密指示,要求限制潛艇使用「巡洋艦規則」(即浮上海面對目標船隻發出警告並讓其疏散)這一常見策略,並強調此舉將使潛艇暴露於更大風險之中。該新政策據歷史學家亞瑟·林克(Arthur Link)所述,造成了一種「操作上的灰色地帶」,增加了誤判的可能性。儘管如此,該命令並未提升擊沉船隻的效率——在1915年4月被擊沉的17艘船中,有6艘屬於中立國。德方最終自我說服,美國並不會作出強硬反應。他們認為:「美國政府的政策被一種思想所主導:避免卷入任何糾紛。『我們什麼都不想參與』成了唯一原則。」[32] 4月底至5月初,德國對另外兩艘美國船隻發動攻擊。4月29日,卡欣號(Cushing)遭受空襲,但未造成人員傷亡;5月1日,古爾福萊特號(Gulflight)油輪遭潛艇魚雷攻擊,造成3人死亡。在這些事件發生前,美國總統伍德羅·威爾遜尚未對任何一起事件做出正式回應,但事態發展很快便讓他無法再保持沉默。[33]

1915年4月,原任船長丹尼爾·道(Daniel Dow)因長期處於戰區航行導致精神壓力過大,辭去職務。冠達郵輪公司事後解釋稱他「身心疲憊,確實病倒了」。[34]其職位由威廉·湯瑪斯·特納接任。特納曾在戰前擔任盧西塔尼亞號、茅利塔尼亞號與阿奎塔尼亞號等船艦的船長。[35] 1915年4月17日,盧西塔尼亞號自利物浦啟航,展開其第201次橫渡大西洋的航程,並於4月24日抵達紐約。

1915年4月中旬,德意志帝國駐美大使約翰·海因里希·馮·貝恩斯托夫對潛艇戰於2月啟動以來的合法性持續抱持疑慮,並認為美國社會對其潛在危險性仍存低估。在與其他德國政府部門代表會商後,決定對美國媒體發出一則公開警告。[36]該通告計劃刊登於包括紐約在內的50家美國報紙上:[37]

公告!

旅客, 凡欲搭乘橫渡大西洋航程,敬請留意: 德意志帝國及其同盟國與大不列顛及其同盟國之間現正處於戰爭狀態; 戰爭區域包括英國本土附近海域; 根據德意志帝國政府正式公告,凡懸掛英國或其同盟國旗幟之船隻,在上述水域內均有可能被摧毀; 因此,凡搭乘英國或其同盟國船隻於戰區航行者,須自行承擔風險。

德意志帝國大使館

華盛頓哥倫比亞特區,1915年4月22日

該公告原定於4月24日、5月1日與5月8日(皆為星期六)刊登,惟因技術問題,最終延至4月30日才正式刊出,距盧西塔尼亞號回航僅剩一天。有些報紙甚至將警告與盧西塔尼亞號返航廣告刊登於同一版面,形成引人注目的並列畫面。[36][38]儘管此為巧合,仍引起媒體騷動、美國政府的不滿,以及乘客與船員的擔憂。[39]

Remove ads

事件經過

儘管許多英國客輪已被徵召參與戰爭任務,盧西塔尼亞號仍維持其常規航線,往返於英國利物浦與美國紐約之間。船長特納,因喜愛在岸上佩戴圓頂硬禮帽而綽號「圓頂帽比爾」(Bowler Bill),試圖安撫乘客,強調該船即便在減速航行的情況下,依然能夠憑藉速度優勢避開潛艇攻擊。[40]當時潛艇在水面航速僅約16節,水下航速更低至9節,因此除非潛艇近距離守候,否則很難成功發動攻擊。

1915年5月1日中午,盧西塔尼亞號自紐約啟程返回利物浦,比原定時間晚了兩小時。延遲原因為最後一刻將41名乘客與船員自剛被徵用的卡梅羅尼亞號轉移上船。[3]:132–133船離港後不久,三名操德語的男子被發現藏身於侍者儲物間。利物浦警方的偵探督察威廉·皮爾波因特(William Pierpoint)偽裝成一等艙乘客搭乘本次航程[41],對三人展開審問,並計劃待船抵達利物浦後再進一步扣押訊問。[3]:131–132, 445

船員中還包括一名英國人尼爾·利奇(Neal Leach),他曾在戰前於德國擔任家庭教師,戰爭爆發後一度被德國拘留,後獲釋返英。德國駐美大使館得知其抵美消息後,他與多名德國特工會面。利奇與三名偷渡者最終於沉船事件中罹難。他們身上被發現有攝影設備,因此很可能被指派從事間諜活動。據信皮爾波因特早已掌握利奇的相關情資;他在船難中倖存。[3]:131–132, 445

當盧西塔尼亞號自紐約54號碼頭離開時,船上共載有1,960人,包括693名船員、3名偷渡者與1,264名乘客。乘客主要為英國公民與大量加拿大人,其中包括159位美國人。另有124名兒童。以在北大西洋航線上享有盛譽的頭等艙而言,此次僅達到略超半數的預訂量,共290人。二等艙嚴重超載,接載601人,遠超原設計容量460人。船方安排部分二等艙乘客轉入住尚有空位的頭等艙,以緩解過度擁擠的情況;特別是大量嬰幼兒使得部分雙人或四人艙得以容納更多人。至於三等艙,則維持東行航程的慣常人數,僅有370人搭乘,低於其1,186人設計容量。[42][1]

Remove ads

在盧西塔尼亞號航行於大西洋期間,英國皇家海軍海軍部通過信号情报和无线电测向尋找技術,持續追蹤由施維格上尉指揮的德國潛艇U-20的動態。該潛艇於4月30日從博尔库姆出發,向西北方向駛過北海。5月2日,U-20抵達彼得黑德,隨後繞過蘇格蘭北部和愛爾蘭,沿愛爾蘭的西南海岸行駛,最終進入愛爾蘭海。儘管海軍部房間40号室已經知道潛艇的出發地、目的地和預期到達時間,但由於解碼部門的活動極為機密,甚至連負責追蹤敵方艦船的普通情報部門和負責警告商船的貿易部門都未獲知這些情報。只有海軍部的最高官員才有權查看這些消息,並且僅在他們認為必要時才會發出警告。[43]

在3月27日,40號室截獲了一條消息,清楚顯示出德國已經破譯了用於向英國商船發送消息的密碼。海軍部警告保護商船的巡洋艦不要再使用這一密碼進行指令傳遞,因為這樣同樣可能會吸引敵方潛艇的注意,甚至將船隻引向潛艇的攻擊。然而,皇后鎮(今科夫)未收到這一警告,仍然使用被破解的密碼發送指令,直到盧西塔尼亞號遇難後才進行更改。當時,英國皇家海軍大力參與加里波利登陸的前期準備,情報部門正在進行一項虛假消息計劃,旨在誤導德國認為英國將對其北部海岸發動攻擊。作為其中的一部分,英國自4月19日起停止了與荷蘭的普通跨海通行,並向德國洩漏了有關從英國西部和南部港口出發的運兵船的虛假報告。這導致德國軍方要求對預期的運兵船進行進攻行動,進而引發了德國潛艇在英國西海岸的活動激增。海軍艦隊收到警告,預計會有更多潛艇出現,但這一警告未能傳達到負責商船的海軍部門。戰艦「獵鷹號」(Orion)從德文港海军基地回到蘇格蘭的時間被推遲至5月4日,並被指示保持距愛爾蘭海岸100海里(190公里)的距離。[44]

5月5日,德國U-20潛艇在金塞爾岬附近攔截了一艘商用縱帆船「拉索姆伯爵號」(Earl of Lathom),檢查其證件後,命令船員棄船,隨即以炮火將該船擊沉。5月6日,U-20在快速岩(Fastnet Rock)附近向一艘自古巴出發、懸掛中立國旗的英國汽船「卡約羅曼諾號」(Cayo Romano)發射魚雷,但僅以數英尺之差未擊中。[45]

5月5日22時30分,英國皇家海軍向所有船隻發出未加密警告:「愛爾蘭南岸附近有潛艇活動」,而在午夜的例行晚間警報中則補充:「快速岩附近有潛艇出沒」[46]。5月6日,U-20擊沉了6,000噸級汽船「候選人號」(Candidate)。隨後,儘管遇到航行筆直的16,000噸客輪金阿拉伯號,但因阿拉伯號速度過快,U-20未能成功發射攻擊。不久,U-20又擊沉了另一艘未懸掛國旗的6,000噸英國貨船「百夫長號」(Centurion)。這些行動均發生於法斯耐特灯塔附近,約在盧西塔尼亞號最終遇襲地點以東70英里處。根據40號室的檔案記錄,百夫長號於6日下午遭擊沉,成為在盧西塔尼亞號遇襲前,U-20最後一次被確知的位置。[47]

由於新沉船事件的消息尚未傳抵昆士鎮海軍部,6日至7日午夜廣播中關於潛艇的具體提及被取消,海軍部正確推測快速岩附近已無潛艇活動。[48]6日早晨,盧西塔尼亞號仍位於愛爾蘭南方750海里(1,390公里)外的北大西洋上。然而,當晚特納船長收到了兩則警告訊息:一則於19時52分收到,重申愛爾蘭南岸有潛艇活動(當時錯誤地認為區域內有多艘潛艇活動);另一則原於中午發出但於20時05分才接收,指示:「……避開岬角;以全速通過港口;沿中航道航行。快速岩附近有潛艇出沒。」[49]當時,盧西塔尼亞號距快速岩約370海里。日後特納遭指責未能充分遵守這些指示。[50][51] 當晚,船上舉辦了水手慈善基金音樂會,特納船長亦被要求出席,在頭等艙交誼廳內參加活動。[3]:197

至7日凌晨5時,盧西塔尼亞號航至快速岩以西南約120海里(220公里)處,與武裝登船艦「鷓鴣號」(Partridge)會合。[53]6時,海面起霧,特納下令加派瞭望員,並在進入戰爭區域時預先將22艘救生艇吊至船舷外側,以便緊急時迅速放下。[54]隨著接近愛爾蘭海岸,特納命令測量水深,並於8時下令將航速降至18節,隨後又降至15節,並鳴放霧笛。部分乘客對此感到不安,擔心霧笛聲會暴露船隻位置。至10時,霧氣開始消散,中午時分,天氣轉晴,海面平靜,航速再次提高至18節。[3]:200–202

11時52分左右,盧西塔尼亞號收到來自海軍部的另一則警告,可能是因利物浦商人阿爾弗雷德·布斯(Alfred Booth)對該船安全感到憂慮而提出的請求所致。警告內容為:「愛爾蘭海峽南部有U型潛艇活動。最後一次報告位置為康寧貝格燈船以南20英里。」布斯以及利物浦港的相關單位已在當天凌晨3時前接獲多艘船隻被擊沉的消息[55]

特納在不清楚該警告實際反映的是前一天的情況下,將航向調整至東北方向,推測潛艇更可能活躍於外海,或認為如遭攻擊,淺水區域較易自救。[29]:184[56]13時,船上又接獲新訊息:「上午10時在克里爾角(Cape Clear)以南5英里處發現潛艇,正向西航行。」該訊息實際上不正確,因為當時該地區並無潛艇,但卻讓人誤以為已經安全通過潛艇威脅。[57]特納因而認為自己進入了「安全區域」,將注意力集中在規劃接下來穿越更危險海域、駛向利物浦的航線上。[58]

另一方面,U-20潛艇此時燃料告急,僅剩三枚魚雷。當天上午,因能見度不佳,艦長施維格決定返航。上午11時,在目擊一艘疑似英國巡邏船的漁船後,他選擇下潛,不久,一艘高速航行的艦艇自其潛航位置上方駛過。這艘艦艇為正在之字形航行、以最快可持續速度16節返航昆士鎮的老式巡洋艦「朱諾號巡洋艦」。英國海軍部認為此類老舊巡洋艦極易遭潛艇攻擊,而施維格確曾試圖以U-20對其發起攻擊,但未能成功。[3]:216[59]

Remove ads

总结

视角

12時45分,由於當時能見度極佳,U-20潛艇再次浮出水面。13時20分,潛艇觀測到遠處有物體,施維格被召至指揮塔。最初,這些物體看起來像是幾艘船,因為可見到多個煙囪和桅杆,但隨後發現是一艘大型蒸汽船出現在地平線上。13時25分,潛艇潛至潛望鏡深度(11米),並以最大潛水速度9節設置航向,準備攔截目標。當兩艘船隻相距2海里(3.7公里)時,盧西塔尼亞號突然轉向,施維格擔心他失去了目標,但隨後船隻再次轉向,這次航向幾乎完美,有利於進行攻擊。14時10分,當目標距離約700米(2300英尺)時,施維格下令發射一枚陀螺魚雷,設置為三米(10英尺)深度運行。.[3]:216–217[60]根據施維格的說法,他在發動攻擊前並未知道該船的具體身份,只知道它是一艘大型客輪。[61]在他的軍事生涯中,施維格曾發動過多次攻擊而未確認目標身份,包括後續對赫斯珀里安號的攻擊,他違反了禁止攻擊客輪的命令。[62]施維格還錯誤地判斷船隻速度為20節,但對於盧西塔尼亞號而言,這一錯誤彌補了他在攻擊角度上的另一個錯誤。魚雷現在正沿著預定航線,約在一分鐘內將擊中目標。[63]

在盧西塔尼亞號上,十八歲的前甲板瞭望員萊斯利·莫頓(Leslie Morton)目擊到船頭前方出現一道道細長的泡沫線向船隻疾速襲來。他透過擴音器大喊:「右舷來襲魚雷!」他以為自己看到的是兩枚魚雷的航跡,但實際上施維格(Walther Schwieger)日誌記載的只有一枚魚雷。[3]:416–419雖然有人質疑施維格的說法,認為德國政府事後可能曾修改過他日誌的正式文本,但U-20號潛艇其他船員的證詞與此一致,且U-20在返回北海後發出的無線電報,也在官方介入前就證實了日誌的內容。[64]

施維格在日誌中描述道:「我看到魚雷來襲,水面下約兩英尺的位置拖曳著一道白色水紋。它擊中了駕駛艙下方的位置。爆炸聲悶悶的,一團煤塵和蒸汽隨之沖天而起。隨即,又有第二次爆炸,比第一次更強烈、更震撼。整艘船像活物一般顫抖起來。」

在更詳細的記錄中,施維格寫:

「魚雷擊中駕駛艙後方的右舷位置。發生了一次異常猛烈的爆炸,伴隨強大的爆炸雲。魚雷爆炸之後似乎又引發了第二次爆炸(可能是鍋爐、煤炭或火藥?)……船立即停住,並迅速向右舷傾斜,船首同時下沉……金色字體的'盧西塔尼亞(Lusitania)'船名開始顯現。[65]

儘管施維格指出魚雷擊中了駕駛艙後方、即第一根煙囪附近的位置,但包括特納船長在內的多位生還者證詞中,對爆炸點的位置說法各異:有些指稱在第一根與第二根煙囪之間,有些則在第三與第四煙囪之間。不過,多數證詞大致一致,均提及爆炸後出現了巨大的水柱,導致5號救生艇從吊艇架上被震落,同時大量鋼板碎片、煤煙、煤渣與殘骸噴向高空。鍋爐房內工作的船員亦表示爆炸瞬間海水湧入,這與施維格的描述相符。[66]有一位乘客形容:「那聲音就像百萬噸重的鐵鎚砸在一百英尺高的蒸汽鍋爐上。」

緊接著,第二次爆炸響徹整艘船,濃厚的灰煙開始從煙囪和通向鍋爐間的通風罩中湧出。U-20號的魚雷官雷蒙德·韋斯巴赫透過潛望鏡目睹了爆炸情況,並回憶說,這次魚雷爆炸「異常猛烈」。

14時12分,特納船長命令舵手約翰斯頓將船舵打向右舷,全速向愛爾蘭海岸靠近。約翰斯頓確認已執行,但船隻失控,迅速無法再受操控。特納立即下令反轉引擎試圖停船,雖然引擎室收到了指令,但無法執行,因為爆炸後鍋爐蒸汽壓力從195 psi驟降至50 psi以下,且持續下降。[3]:227這使得盧西塔尼亞號無法改變航向,也無法自行擱淺以求自保。船上無線電操作員立即發出求救信號(SOS),並獲沿岸無線電台回應。不久後,他又傳送了船隻的位置:距離金塞爾10海里(約19公里)處。[3]:22814時14分,船上電力完全中斷,艙內一片漆黑。雖然緊急電池仍能短暫支援無線電通訊,但電梯停擺,導致部分正準備行李的船員被困於前方貨艙內。這些船員本應在緊急情況下負責協助發放救生艇,但因艙門(在攻擊前已關閉作預防措施)無法重新打開,他們被困失去行動能力。[3]:238–240。雖然少有證詞提及乘客被困於中央兩部電梯,但有一位一等艙乘客曾聲稱,他在經過一等艙入口時,目睹電梯卡在船艙與上層甲板之間。電力中斷約一分鐘後,特納船長下令棄船。當時右舷縱向艙室已經被海水灌滿,使船身右傾15度。在被襲擊後六分鐘內,盧西塔尼亞號的艏甲板(前甲板)便開始下沉。

嚴重的右舷傾斜使得救生艇的施放變得極為困難。魚雷擊中後約十分鐘,當船速逐漸減慢,可以嘗試下放救生艇時,右舷一側的救生艇因傾斜過大而無法安全登船。[67]雖然左舷一側仍能登艇,但在下放過程中出現了新的問題。當時的船體結構仍採用鉚接技術,救生艇在下降時會刮擦到船殼上高約一英吋的鉚釘,極易導致救生艇破損或在下水前翻覆。

許多救生艇在裝載乘客或下降過程中翻覆,將乘客摔入海中;有些艇則在接觸水面時被船體運動影響而翻倒。據倖存者聲稱,[68]。因部分軍官失職,一些救生艇在吊放時墜落甲板,壓傷其他乘客,甚至滑向駕駛橋。不過這種說法遭到乘客與船員證詞的質疑與反駁。[69]部分缺乏訓練的船員在操作手持繩索下降救生艇時,無法控制住救生艇,導致艇上乘客跌入海中;亦有一些情況是因驚慌失措的人群在未穩定時跳入艇中,使艇翻覆。

雖然盧西塔尼亞號共配有48艘救生艇,理論上足以容納所有乘客與船員,但最終僅成功下水6艘,且全都來自右舷。1號救生艇在放下時翻覆,原本艇上的乘客落水,不過之後救生艇自行翻正,並載上了多名落水者。9號艇(5人上艇)與11號艇(7人上艇)安全下水,後來又救起了許多在水中的倖存者。13號與15號救生艇也成功下水,兩艇都嚴重超載,載有約150人。最後,21號救生艇(52人上艇)安全下水,在船體最終沉沒前及時脫離了主船體。此外,部分可摺疊式救生艇在沉沒過程中從甲板上漂離,為一些倖存者提供了浮具。[70]

左舷也有兩艘救生艇成功離開主船:14號艇(11人上艇)被成功放下,但因為艇塞未安裝,艇身迅速灌水,不久便沉沒。2號艇則是在艇上原本的乘客因翻艇落水後,新的乘客移除了纜繩與一條「觸手般」的煙囪拉索後重新登艇,並在船沉前划離。

施維格透過U-20潛艇的潛望鏡觀察到右舷甲板上的驚慌與混亂情景,並在14時25分收起潛望鏡,駛離現場。[71]當天稍晚,他又試圖攻擊美國油輪納拉甘西特號(Narragansett),但魚雷未命中。之後,U-20沿愛爾蘭西岸北上,最終返回威廉港。[47][61]施維格本人最終於1917年9月5日殉職,當時他指揮的U-88潛艇在泰爾斯海靈島北方觸雷沉沒,全艦無人生還。

不過,左舷甲板上倖存乘客的描述卻較為冷靜、有序。包括作家查爾斯·勞瑞特(Charles Lauriat)在內的多位乘客後來發表了事發經過,指出初期有少數乘客試圖登上左舷救生艇,但被副艦長詹姆斯·安德森(James Anderson)命令下船。安德森宣稱:「這艘船不會沉沒」,並安撫周圍的人說,船隻已「觸底」,將會維持漂浮。事實上,安德森下令船員等待並灌注左舷壓艙艙室,以調整船身傾斜,期望改善左舷救生艇施放的條件。但結果是在他的監督下,左舷幾乎沒有成功放下所有的救生艇。

-

描繪盧西塔尼亞號沉沒後的漂浮在海上的遇難者遺體畫像,威廉·萊昂內爾·威利繪製。

-

魚雷攻擊盧西塔尼亞號的示意圖

-

盧西塔尼亞號正在下沉的假想圖,圖中可見愛爾蘭漁民正趕赴現場救援。

特納船長當時正站在駕駛橋附近的甲板上,緊緊抓著船隻航海日誌和海图。這時,一股巨浪向橋樓及船艏上層建築襲來,將他沖入海中。他設法游泳,找到一張漂浮在水面的椅子並緊抓不放,最終獲救,雖然被發現時已經失去意識,且在海中漂浮了三個小時。盧西塔尼亞號的船首以微淺的角度撞上約100公尺(330英尺)深的海底,這是因為沉沒時仍帶有前進的慣性。在下沉過程中,部分鍋爐爆炸,使船體一度短暫恢復了水平。特納船長在被魚雷擊中前兩分鐘剛完成最後一次航位推算,他成功記住了當時船隻的航向與速度。這些資訊在戰後協助人們準確找到了沉船的位置。從遭受魚雷攻擊到最終沉沒,盧西塔尼亞號大約移動了兩海里(約4公里),沿途留下一條布滿殘骸與人的水路。

當船艏完全沉沒後,船艉抬升至海面之上,甚至可以看見螺旋槳。隨後,整艘船完全沒入海中。當盧西塔尼亞號四根高約70英尺(約21米)的煙囪先後沉入水面時,所形成的漩渦將附近的落海者一同吸入。最後沉沒的是桅杆和索具。

盧西塔尼亞號從被擊中到完全沉沒僅花了18分鐘,沉沒地點距離金塞爾角11.5海里(21公里)。儘管距離陸地不遠,但救援船隻從愛爾蘭海岸趕到現場仍需數小時。當救援抵達時,許多落水者已經因水溫僅有52°F(11°C)而體溫過低死亡。當天傍晚,已有767名乘客與船員獲救並被送往皇后鎮(今科夫),但其中4人在上岸後不久死亡。這場災難最終造成了毀滅性的傷亡:在沉沒時,船上共有1,960人,其中1,197人(約61%)罹難,包括94名兒童及約128名美國人[4](當時官方統計數字略有不同)。[1]

災難發生後數日,冠達郵輪懸賞金鼓勵當地漁民及海上商人尋找在愛爾蘭海漂流的屍體,其中一些屍體甚至漂流到了威爾士沿岸。最終只尋回289具屍體,其中65具無法確認身分。許多遇難者被安葬於皇后鎮的舊教堂公墓(Old Church Cemetery)[72]或金赛尔的聖穆爾托斯教堂,但仍有885名遇難者的遺體未曾尋回。

一則廣為流傳的傳說聲稱:當U-20的施維格中尉下令發射魚雷時,他的舵手查爾斯·福格勒(Charles Voegele)拒絕向魚雷室下達攻擊婦孺的命令,並因此遭軍事審判,被監禁在基爾直到戰爭結束。這則傳言始於1972年法國《世界報》(Le Monde)刊登的一封讀者來信。[73]然而,事實上,福格勒在盧西塔尼亞號遭擊沉時是U-20的電工,而非舵手。因此,這項傳聞被認定為虛構。儘管如此,2007年播出的紀錄劇《盧西塔尼亞號沉沒:海上恐怖》中,仍將福格勒的所謂「猶豫」描繪於魚雷發射場景之中。

Remove ads

船員

- 威廉·托馬斯·特納(William Thomas Turner): 盧西塔尼亞號的船長。

乘客

- 艾維斯·道爾芬(Avis Dolphin): 12歲,伊恩·霍爾伯恩的朋友,激發了他創作暢銷兒童書《壕溝之子:一個女孩的故事,公元1557年》(1916年)。

- 奧利弗·珀西·伯納德(Oliver Percy Bernard): 34歲,景觀設計師,他的沉船草圖發表於《倫敦新聞畫報》。

- 約瑟芬·布蘭德爾(Josephine Brandell): 27歲,音樂劇女演員及歌手。

- 奧格登·H·哈蒙德(Ogden H. Hammond): 45歲,政治家,未來的美國駐西班牙大使。

- 伊恩·霍爾伯恩(Ian Holbourn): 42歲,牛津大學教授及作家。

- 查爾斯·T·傑弗里(Charles T. Jeffery): 38歲,汽車製造商,1910年父親去世後接管托馬斯·B·傑弗里公司。

- 麗塔·喬利維(Rita Jolivet): 30歲,法美籍舞台及銀幕女演員。

- 凱瑟琳·凱(Kathleen Kaye): 16歲,從紐約返回英格蘭,沉船後曾負責指揮一艘救生艇。

- 第二代朗達女子爵瑪格麗特·麥克沃思(Margaret Mackworth): 31歲,英國婦女选举权運動者,D.A.托馬斯之女,後來成為第二任隆達子爵夫人。

- 弗雷德里克·奧爾·路易斯爵士(Sir Frederick Orr-Lewis): 55歲,加拿大商人及第一代男爵。

- 西奧達特·波普·里德爾(Theodate Pope Riddle): 48歲,美國建築師及慈善家。

- D.A. 托馬斯(D. A. Thomas): 59歲,英國前國會議員(後來成為隆達子爵)。

- 斯科特·特納(Scott Turner): 34歲,礦業工程師。

- 關·帕里·瓊斯(Gwynn Parry Jones): 24歲,世界著名的威爾士男高音,沃恩·威廉姆斯《音樂小夜曲》的16位獨唱者之一。

- 瑪格麗特·艾倫·夫人(Marguerite, Lady Allan): 42歲,蒙特利爾社交名媛、慈善家及藝術贊助人,H·蒙塔古·艾倫爵士之妻。

遇難者

- 林登·貝茨·小(Lindon Bates Jr.): 31歲,美國工程師及政治家。

- 托馬斯·奧布賴恩·巴特勒(Thomas O'Brien Butler): 53歲,愛爾蘭作曲家及指揮。

- 威廉·布羅德里克·克洛伊特(William Broderick Cloete): 62歲,礦業企業家,從墨西哥返回倫敦途中遇難,屍體未被發現。

- 瑪麗·德帕奇(Marie Depage): 42歲,比利時護士,外科醫生安托萬·德帕奇之妻。

- 賈斯圖斯·邁爾斯·福爾曼(Justus Miles Forman): 39歲,美國小說家及劇作家。

- 查爾斯·弗羅曼(Charles Frohman): 58歲,美國戲劇製作人,是電影《卢西塔尼亚号的沉没》(1918年)中的四位「世界著名美國人」之一。

- 瑪麗·皮克頓·史蒂文斯·哈蒙德(Mary Picton Stevens Hammond): 26歲,埃德溫·奧古斯都·史蒂文斯的孫女,奧格登·H·哈蒙德之妻,米莉森特·芬威克之母。

- 艾伯特·L·霍普金斯(Albert L. Hopkins): 44歲,紐波特新聞造船公司總裁。

- 艾爾伯特·哈伯德(Elbert Hubbard): 58歲,美國哲學家、作家及羅伊克羅夫特創始人,是電影《盧西塔尼亞號的沉沒》(1918年)中的四位「世界著名美國人」之一。

- 艾麗斯·摩爾·哈伯德(Alice Moore Hubbard): 53歲,作家及婦女權利活動家,艾爾伯特·哈伯德之妻。

- 查爾斯·克萊因(Charles Klein): 48歲,劇作家,是電影《盧西塔尼亞號的沉沒》(1918年)中的四位「世界著名美國人」之一。

- 休·蘭(Sir Hugh Lane): 39歲,著名的愛爾蘭藝術收藏家及都柏林休·蘭市立美術館創始人。

- 巴賴·W·馬圖林牧師博士(Rev. Dr. Basil W. Maturin): 68歲,英國神學家、作家及皈依天主教。

- 弗雷德里克·斯塔克·皮爾森(Frederick Stark Pearson): 53歲,美國工程師及企業家,妻子梅布爾·沃德·皮爾森也在沉船中喪生。

- 弗朗西絲·麥金托什·史蒂芬斯(Frances McIntosh Stephens): 64歲,蒙特利爾社交名媛及政治家喬治·華盛頓·史蒂芬斯之妻;與她一起遇難的還有她的嬰兒孫子。

- 阿爾弗雷德·格溫·范德比爾特(Alfred Gwynne Vanderbilt): 37歲,運動員,百萬富翁,范德比爾特家族成員,是電影《盧西塔尼亞號的沉沒》(1918年)中的四位「世界著名美國人」之一——最後一次被看到時,正在為一位抱著嬰兒的女士系上救生衣。

- 洛瑟普·威辛頓(Lothrop Withington): 59歲,美國家譜學家、歷史學家及書籍編輯,也是著名的歌手。

Remove ads

官方調查

1915年5月8日,當地的縣法醫約翰·霍根(John Hogan)在金塞爾開啟了一宗法醫調查,調查兩名男性和三名女性的死因,他們的屍體由當地的赫倫號(Heron)船隻帶上岸。大多數倖存者(及死者)被送往了距離較遠的皇后鎮,而非較近的金塞爾。5月10日,特納船長在調查中作證,他描述了沉船事件的經過,並指出船隻在第三煙囪和第四煙囪之間被一枚魚雷擊中,隨後立即發生了第二次爆炸。他承認曾收到有關潛艇的警告,但並未被告知厄爾·拉索姆號(Earl of Lathom)沉沒的消息。他表示自己收到來自海軍部的其他指示並已執行,但並未獲准討論相關細節。法醫最終裁定,死者是因為遭遇對一艘非武裝、非戰鬥性船隻的攻擊,違反了國際法,導致溺水身亡。

調查結束並將結果公佈給媒體後半小時,科克的王室律師哈利·溫(Harry Wynne)到達,並接到指示要求停止調查。特納船長不應再作證,且不應再對海運界的潛艇回避指示發表任何聲明。[3]:330–332

Remove ads

1915年6月15日至18日,盧西塔尼亞號沉沒事件的正式貿易委員會調查在卫理公会中央礼堂進行,並於7月1日和7月17日分別在威斯敏斯特宮酒店和凱克斯頓大廳舉行進一步會議。調查由沉船專員默西勳爵(Lord Mersey)主持,他的背景主要是商業法而非海事法,但曾主持過多宗重要的海事調查,包括對泰坦尼克號沉沒的調查。他由四位評估員協助,分別是海軍上將弗雷德里克·英格爾菲爾德、中校赫恩(Lieutenant Commander Hearn)以及兩位商船海軍船長D.戴維斯(D. Davies)和J.斯賓丁(J. Spedding)。由總檢察長愛德華·卡森爵士代表貿易委員會出席,並由副總檢察長F. E.史密斯協助。曾代表貿易委員會參與鐵達尼號沉沒事故調查的巴特勒·阿斯皮諾(Butler Aspinall)也被聘請為冠達郵輪辯護。共有36名證人作證,默西勳爵對為何更多倖存者未能作證表示質疑。大多數會議是公開的,但6月15日和18日的兩次會議則在秘密審議下進行,當時有關航行的證據被呈交。[74][3]:367

所有船員的陳述都已經收集並以標準表格書面呈交,所有的手寫字跡一致且措辭相似。四等水手約翰斯頓(Johnston)後來描述說,曾有壓力迫使他忠於公司,並且有人暗示,如果船上中兩枚魚雷而非一枚,將有助於案件的進展。在對法庭作證時,他未被詢問有關魚雷的問題。其他聲稱只有一枚魚雷的證人也被拒絕作證。與法醫調查中的陳述不同,特納船長表示船隻被兩枚魚雷擊中,而非一枚。[3]:363在1933年的一次訪談中,特納船長恢復了他最初的說法,即只有一枚魚雷。[3]:457大多數證人表示船上被擊中兩枚魚雷,但也有少數證人表示是三枚,可能涉及第二艘潛艇。代表海員工會的克萊門特·愛德華茲試圖提出有關哪些水密艙室被波及的證據,但被默西勳爵阻止。[75]

在秘密聽證會期間,英國海軍部試圖將沉船責任歸咎於特納船長(Captain Turner),其預定的策略是指控特納存在疏忽行為。這一觀點的根源,可追溯至駐昆士鎮(Queenstown)海軍司令科克副海軍上將(Vice-Admiral Coke)對沉沒事件的初步報告。他報告稱:「該船已被特別警告南岸海域有潛艇活動,並被指示沿中航道航行,避開岬角,且已以無線電於上午10時向該船通報在克里爾角(Cape Clear)附近發現潛艇的位置。」貿易司(Trade Division)主任理查德·韋伯上校開始著手整理一份關於發送給盧西塔尼亞號(RMS Lusitania)而特納可能未遵守的訊息檔案。第一海務大臣費舍爾在韋布提交的一份文件上批註道:「由於冠達公司不會聘用無能之人,因此可以確定特納船長並非愚蠢,而是奸詐。我希望無論調查結果如何,特納應在調查後即被逮捕。」第一海軍大臣温斯顿·丘吉尔亦批示:「我認為,應由熟練的律師推動海軍部對特納的指控,韋布上校應以證人身份出庭,若無法則至少擔任顧問。我們將毫不留情地追究特納船長的責任。」然而,在正式調查開始前,由於加利波利战役的失敗,邱吉爾與費舍爾雙雙被撤換職務。

調查過程的一部分焦點集中在對潛艇威脅的正確規避戰術上。特納被指控未遵循海軍部指示,包括保持高速航行、採取之字形航線以及遠離海岸。盧西塔尼亞號在遇霧時一度降速至15節,但在通過愛爾蘭時,大部分時間均保持18節的速度。這一速度已超過當時英國商船隊中除九艘外的其他所有船舶,且遠快於德國潛艇。當時,尚無任何船隻在航速超過15節時遭到魚雷攻擊。雖然特納原本可以提高航速至21節,並已下令準備加壓提升蒸汽,但他同時也受到指示,須配合利物浦港(Liverpool)高潮時刻抵達,以避免在港外等待。因此,他選擇了較低的航速。[3]:367

然而,即便保持高速,若以之字形航行,特納仍可準時抵達,儘管這會增加燃料消耗。調查中,海軍部相關的之字形航行指令被宣讀給特納聽,他證實曾收到過這些指示,但補充說內容似乎與他記憶中的不同。這一點並不令人意外,因為所引用的《一般規定》僅於4月25日批准,在盧西塔尼亞號最後一次抵達紐約後,且直到5月13日(即該船沉沒後)才開始分發。[76]儘管如此,特納表示,他於4月16日已收到一些較早期的具體指示。他認為收到的指示是:在目視潛艇後才需進行之字形航行,但對於潛艇水下突襲的情形,這種戰術毫無作用。[51]

在金塞爾岬(Old Head of Kinsale)燈塔附近,特納為了校正航向,接近了岸邊,期間遭到襲擊。儘管海軍部要求船隻保持離岸航行,但對於「離岸多遠」並無明確定義。海軍部主張,特納當時距岸僅8海里(約15公里),而實際上盧西塔尼亞號遭擊時距岸13海里(約24公里),兩者都遠遠超出戰前和平時期船舶僅離岸2海里(約3.7公里)的航線——諷刺的是,若按照和平時期的近岸航線航行,盧西塔尼亞號反而可能會避開潛艇的伏擊。[51]特納曾表示,他就航線問題與兩位最資深的軍官安德森船長及首席大副派珀討論過,但兩人皆在事件中罹難。他們三人認為,由於海軍部警告「康寧貝格(Coningbeg)以南20英里(約37公里)海域有潛艇活動」,這一警告實質上取代了其他要求「保持中航道」的建議,因為他們認為潛艇正處於中航道。因此,特納選擇向金塞爾岬靠近,藉以取得精確的方位,計劃在靠近陸地後轉向,從報告中潛艇位置以北、距岸僅半英里的地方通過。正當船舶直航取得方位之際,遭到德國潛艇的襲擊。[77][78]

在調查程序的一個階段,總檢察長F·E·史密斯曾試圖通過引用一條發送給英國船隻的電文來加強自己的論點。梅西勳爵詢問該訊息具體是哪一條,結果發現,史密斯所持有的證據版本中包含了這條訊息,但其他人所持有的版本中並沒有。英國貿易局律師埃利斯·坎利夫爵士(Sir Ellis Cunliffe)解釋稱,由於可能會以秘密會議方式進行調查,因此準備了不同版本的資料,但後來發現,史密斯所引用的訊息似乎根本不存在。梅西勳爵指出,他的職責是揭示真相,從此以後,他對海軍部提供的證據開始持更批判的態度。[79]

應約瑟夫·馬里沙爾(Joseph Marichal)的堅持,7月1日又進行了一場附加聽證會。馬里沙爾曾威脅要控告冠達郵輪在此次災難中的處理不當。他作證稱,第二次爆炸聲對他而言聽起來像機槍掃射聲,而且似乎發生在他當時所坐的二等艙餐廳後方的船體下方。英國政府搜集了馬里沙爾的背景資料,並將之歪曲後洩露給媒體,以抹黑他的聲譽。[3]:367–369 關於馬里沙爾提及的步槍彈藥問題,在案件中亦有提及。梅西勳爵表示:「船上有5,000箱彈藥,距離魚雷擊中地點約50碼遠,除此之外,船上並無其他爆炸物。」所有人一致認為,這些彈藥不可能引發第二次爆炸。[80]

最終,特納船長、冠達郵輪以及英國皇家海軍皆被免除了任何疏失責任,所有責任歸咎於德國政府。梅西勳爵認定,儘管特納偏離了海軍部的建議(若遵從或許能拯救船隻),但那些建議本身僅屬於建議性質而非命令。因此,他裁定船長「已盡其所能作出最佳判斷」,而這場災難的責任「必須完全歸咎於那些策劃與執行這場罪行的人」。[81][82]

據辛普森所述,梅西勳爵後來曾對他的子女表示:「盧西塔尼亞號事件是一樁該死的骯髒交易!」[83]雖然一份公開調查報告已提交給國會並由英國媒體廣泛報導,[82]辛普森認為可能還存在一份更為完整的秘密報告,該報告可能藏於梅西勳爵的私人文書中,但至今仍未被找到。貝利與瑞安(Bailey and Ryan)則認為,梅西出於政治考量而選擇「洗白」特納,儘管在質詢過程中他曾表現出對特納及喬治亞航運公司管理不善的懷疑。英格菲爾德海軍上將(Admiral Inglefield)曾建議他將責任歸咎於特納違抗海軍部指示,但梅西回應稱,這麼做可能反而有利於強化德國方面的立場。最終的裁決結果,讓許多盧西塔尼亞號的生還者感到憤怒與震驚。[84]

Remove ads

在美國,共有67起賠償索賠案向冠達郵輪公司提起,這些案件於1918年在美国纽约南区联邦地区法院進行審理。該案由法官朱利斯·梅耶主持,他曾主持過鐵達尼號沉沒後的相關案件,並作出對航運公司有利的判決。梅耶法官以保守派立場著稱,擅長處理與國家利益相關的案件。他經常對律師們說:「切入重點。」此案件不設陪審團審理,雙方事先達成協議,決定不討論盧西塔尼亞號是否攜帶武器或軍隊、是否載有彈藥等問題。33名無法前往美國的證人,在英國向委員R.V. Wynne提供了證詞。公開庭審中的證據來自梅西調查,但來自英國閉門會議的證據未被納入考慮。根據《1914國防領域法》,英國證人無法針對該法案涵蓋的問題作證。美國領事韋斯利·弗羅斯特(Wesley Frost)曾在沉船後於皇后鎮收集證詞,但這些證詞並未提交法院。[3]:413–414

特納船長在英國作證並為自己的行為辯護。他表示,在沉船發生之前,他未認為快速航行的船隻需要進行之字形航行。事實上,他曾指揮過另一艘在進行之字形航行時被擊沉的船隻。他的立場得到了其他船長的證詞支持,這些船長表示,在盧西塔尼亞號沉沒前,沒有其他商船採取之字形航行。特納辯稱,保持穩定航向30分鐘是為了獲得四點航向並準確確定船隻位置,但這一觀點並未得到強烈支持,其他船長認為,僅需五分鐘便可取得兩點航向,足以準確判定船隻位置。

許多證人證實,在沉船過程中,船上多個艙窗是開著的。一名專家證人指出,水面下三英尺的艙窗每分鐘會進水四噸。關於魚雷的數量和擊中位置(是否在第一與第二煙囪之間,或第三與第四煙囪之間),證詞各不相同。官方貨物的性質也受到考慮,但專家認為,在任何情況下貨物都不可能引發爆炸。記錄顯示,船員傑克·羅珀(Jack Roper)於1919年致信冠達郵輪公司,要求根據公司指示支付他的證詞費用。[3]:415–416

該案件於1918年8月23日作出判決。梅耶法官裁定:「沉船的原因是德國帝國政府的非法行為」,並確認兩枚魚雷參與了此次事件,特納船長的行為是適當的,且緊急處理程序達到了當時的標準。他進一步裁定,任何進一步的賠償申請應向德國政府提出(德國政府最終於1925年支付了250萬美元的賠償金)。

國際反應

总结

视角

-

德國出版的盧西塔尼亞號宣傳明信片。魚雷被錯誤地描繪為擊中了左舷。德意志帝國海軍軍旗旁邊是海軍上將提爾皮茨,他是潛艦戰的主要支持者。

-

另一張德國宣傳明信片。U-20被錯誤地描繪為位於海平面上。

-

原始的戈茨宣傳獎章。盧西塔尼亞號上裝備誇張的武器,包括機上的飛機和大砲。給出的日期是錯誤的「5月」。

-

路德維希·吉斯設計的紀念章。圖中的盧西塔尼亞號擠滿了人,正在放下救生艇。

-

另一枚紀念章,其特徵是將船描繪成一個裝滿武器、嘴裡塞滿硬幣的怪物。

1915年5月8日,前德國殖民秘書及德國紅十字會代表伯恩哈德·邁爾(Bernhard Dernburg)在俄亥俄州克里夫蘭發表聲明,試圖為盧西塔尼亞號沉沒事件一事辯護。《紐約時報》將邁爾描述為「凱薩的官方發言人」,但實際上他並未在德國外交部擔任任何官方職位,而是作為一個私人公民發言,並自1914年以來組織了紐約的「新聞局」來散播德國的宣傳[85]。邁爾表示,因為盧西塔尼亞號「運載戰爭禁運物資」,且被歸類為輔助巡洋艦,無論船上是否有乘客,德國都有權摧毀這艘船。邁爾進一步表示,德國大使館在盧西塔尼亞號啟航前所發出的警告,以及2月18日的通牒宣告「戰爭區」的存在,使得德國對船上美國公民的死亡不承擔任何責任。他提到盧西塔尼亞號貨單上所列的彈藥和軍事物資,並表示“此類船隻”可根據海牙規則被扣押和摧毀,而不需要考慮是否處於戰爭區域。[86]

次日,德國政府就盧西塔尼亞號沉沒事件發表正式聲明,稱「盧西塔尼亞號昨天被德國潛艇擊中並沉沒」[87] ,並指出盧西塔尼亞號「自然配備了武器,正如最近大多數英國商船一樣」,且「眾所周知,船上有大量的戰爭物資」。這將成為德國政府在事件後的官方立場。[88]

這次沉船事件在奥斯曼帝国和奧匈帝國受到嚴厲批評並遭到反對[89],然而在德國媒體中,德国社会民主党的日報《前進報》以及直言不諱的海軍評論家、為《柏林每日報》撰稿的佩爾修斯(Captain Persius)對此次事件表示譴責。[90]然而,其他大多數的德國媒體則對此次沉船事件表示支持。德國天主教中心黨的一家報紙《科隆人民報》(Kölnische Volkszeitung)表示:“這艘龐大的英國蒸汽船的沉沒是一次具有道德意義的成功,這一成功比物質上的成功更為重大。我們以喜悅和驕傲來慶祝我們海軍的這一最新成就,這將不會是最後一次。英國人希望讓德國人民死於飢餓,而我們更具人道精神,我們只是不顧風險,將一艘載著乘客的英國船隻沉沒了,這些乘客是自願進入作戰區域的。”[91]《法蘭克福報》則寫道:「對於德國海軍而言,盧西塔尼亞號的沉沒是一個非凡的成功。它摧毀了英國人民用來安慰自己的最後一個幻想。」[92]

在1915年7月13日的報告中,美國大使詹姆斯·W·傑拉德報告稱,由於海軍新聞局的高效宣傳工作:

關於德國的戰爭方法,這得到了人民的完全支持;盧西塔尼亞號的沉沒得到了普遍認可,甚至德國銀行行長馮·格維納(Von Gwinner)等人也表示,如果茅利塔尼亞號出現,他們將以同樣的方式對待它。

——詹姆斯·W·傑拉德(James W. Gerard)[93],1915年7月13日

在沉沒事件後,多位德國藝術家創作了宣傳用紀念章,其中包括路德維希·吉斯與慕尼黑的獎章雕刻家兼雕塑家卡爾·戈茲(Karl Goetz,1875–1950)。[94]1915年8月,戈茲私下鑄造了一批數量有限(少於500枚)的紀念章,以諷刺性手法批評冠達郵輪在戰時仍試圖維持正常營運。戈茲認為,英國政府與冠達郵輪無視德國駐美大使館警告,堅持讓盧西塔尼亞號啟航,對事件應負責任。[95]由於市場需求熱烈,大量未經授權的仿製品迅速出現。

該紀念章一面描繪了正下沉的盧西塔尼亞號(錯誤地呈現為船艉先沉),艙內滿載軍火,並刻有「KEINE BANNWARE!」(「無違禁品!」)字樣;另一面則描繪骷髏出售冠達船票的情景,並刻上「Geschäft Über Alles」(「生意高於一切」)的標語。[96]

戈茲在最初設計中誤將沉沒日期標註為「5月5日」,而非實際發生的5月7日。他後來將此錯誤歸咎於當時一篇報導錯誤的新聞。[97]未察覺日期錯誤的戈茲,隨即在慕尼黑及其他錢幣經銷商處販售該紀念章,此舉引發了各種陰謀論。在意識到錯誤後,戈茲重新鑄造了更正日期為「7. Mai」(5月7日)的版本。

儘管表面上德國對此事件進行了宣傳戰,但內部卻早已有一股反對新型潛艇戰爭的勢力。大使約翰·海因里希·馮·伯恩斯多夫本人私下認為這場運動在合法性上存在疑問,並且不符合德國的最佳利益。與德國官方的辯護相反,伯恩斯多夫認為盧西塔尼亞號不可能是被特意針對的,並且他認為“顯然,盡可能避免攻擊客輪是明智的政策”。[36]伯恩斯多夫認為自己的角色是“在任何情況下”維護與美國的外交關係,並且經常在沒有柏林指示的情況下行事。[98]

另一方面,德國國內對如何應對局勢爆發了激烈爭論。德國總理特奥巴尔德·冯·贝特曼-霍尔韦格與與海軍高層,如阿爾弗雷德·馮·鐵必制和古斯塔夫·巴赫曼,立場尖銳對立。提爾皮茨認為美國並不構成威脅,因此主張以「盧西塔尼亞號運載軍火」為口號,煽動國內輿論,無視與美國關係的惡化。[92]

貝特曼-霍爾維格則尋求陸軍總參謀長埃里希·馮·法金漢的支持。法金漢向威廉二世指出與美國決裂的嚴重後果。於是,威廉二世在1915年6月6日下令,秘密撤銷巴赫曼關於蓄意攻擊敵方客輪的指令,並要求停止對大型遠洋客輪的攻擊;若遇到中立國船隻且無法確定國籍,必須中止攻擊。提爾皮茨與巴赫曼雖提出辭呈,但被皇帝拒絕。為了保護軍方聲譽,連德國駐美大使伯恩斯托夫也未被告知這項政策轉變。[99]

儘管有此命令,客輪攻擊事件仍然持續。1915年8月19日,英國客輪阿拉伯號(SS Arabic)在英國外海被擊沉。該船當時正由英國出航,顯然未運載任何軍需物資,這更加激怒了美國公眾。由於潛艇戰未能如預期在六週內迫使英國求和,貝特曼-霍爾維格敦促皇帝公開宣布禁止無預警攻擊客輪。他提議與美國合作,承諾潛艇遵守「巡洋艦規則」,前提是英國接受《倫敦海戰法規宣言》,放寬對德國的封鎖。此舉遭海軍將領(由提爾皮茨領導)反對,因為這會限制潛艇的戰力運用。最終,在陸軍支持和伯恩斯托夫的密集報告下,威廉二世於8月27日批准了總理的方案。巴赫曼被迫辭職,提爾皮茨則失去皇帝的直接接觸權限。9月1日,德國政府正式對美國宣布,將停止對客輪的無預警攻擊。[100][101]

9月9日,德國做出決定,只允許攻擊確定為英國的船隻,中立船隻將受到《捕獲法》的規則,並且完全不允許攻擊客輪。不過,隨後新任的海軍參謀長亨寧·馮·霍爾岑多夫於9月18日自行下令,召回所有在英吉利海峽及英國西岸行動的U艇,潛艇戰爭僅限於北海,且必須遵守《捕獲法》規定。因此,波爾(倡導的無限制潛艇戰爭實驗結束。直到1916年2月底,德國短暫加強對商船的攻擊行動,導致薩塞克斯號事件於3月24日發生,並促成了德國發出薩塞克斯承諾,保證僅依循巡洋艦規則行事。[102]

然而,1917年1月底,德國政府宣布恢復全面無限制潛艇戰,公開撕毀先前的承諾。美國總統威爾遜震怒,並於4月6日請求國會對德國宣戰。美國初期動員進展緩慢,但在1918年3月德軍春季攻勢期間,當協約國幾乎無力支撐時,美國迅速增援,至4月已有兩百萬美軍投入歐陸戰場。[103]

在盧西塔尼亞號上的159名美國公民中,共有超過一百人喪生,這引發了美國的大規模憤慨。《國家》稱這是「一件讓匈奴會臉紅、土耳其人會感到羞愧、巴爾巴里海盜會道歉的行為」。[105]同時德恩堡的言論加劇了公眾的憤怒,促使德國大使伯恩斯托夫建議他離開。[106]

美國總統伍德羅·威爾遜呼籲克制。他在1915年5月10日於費城表示:

有一種情況是,一個人太驕傲以至於不願意打仗。有一種情況是,一個國家如此正義,以至於不需要用武力說服他人它是對的。[105]

隨後,「太驕傲以至於不打仗」這句話被親戰爭和親協約國的團體,以及一些認為美國不會真正參戰的德國派別所嘲笑。[107]

當德國宣稱盧西塔尼亞號上搭載軍火時,美國政府對此提出了駁斥。事實上,儘管盧西塔尼亞號在建造期間因接受政府貸款而安裝了槍座,以便於戰時迅速轉換為武裝商船(AMC),並且官方登記為「皇家海軍後備武裝商船」,但實際上並未安裝任何火砲。當時絕大多數英國商船皆未配備武器,即使是被徵用為輔助巡洋艦的船隻,如奧杜尼亞號有時也僅以假砲作為裝備。[108]

美國紐約港口徵稅官達德利·菲爾德·馬龍(Dudley Field Malone)正式否認了德國的指控,聲明在盧西塔尼亞號出航前,港務機關曾對其進行檢查,並未發現有任何已裝配或未裝配的火砲。馬龍指出,在港口裝備武器的商船不可能被允許離港。英國客輪公司(Cunard Line)助理經理赫爾曼·溫特(Herman Winter)也否認船上運載軍火,解釋稱:

「船上載有4,200箱小型武器用子彈,但這些子彈是分別包裝的……這類物品明顯不屬於軍火分類。美國當局不允許我們在客船上運送軍方認定為軍火的貨物。多年來,我們一直以盧西塔尼亞號運送小型武器子彈。[109]

除了步槍子彈外,船上還載有1,250箱空彈殼和18箱非爆炸性引信,[110]這些物資皆列入了正式貨物清單。[111]然而,美國法律重點在於貨物對乘客安全是否構成威脅,而非德國的戰略考量。基於美國在1911年的裁定,小型武器子彈被認定為「批量儲存時不具爆炸危險」,因此得以不受限制地運送於客船上,與「可能危及乘客健康或船隻安全」的爆炸物作了區別。[112]

當德國展開對英國的潛艇戰時,美國總統伍德羅·威爾遜曾警告,若德國政府侵犯美國公民權益,美方將對其「嚴格追究責任」。[113]5月1日,針對德國駐美大使伯恩斯托夫(Johann von Bernstorff)發出的廣告警告,威爾遜表明:「任何關於即將發生非法且不人道行為的警告,都不能作為該行為的正當藉口。」[114]

在沉沒事件後的數周內,美國政府內部就如何應對展開激烈辯論。時任國務卿威廉·詹宁斯·布莱恩主張應保持妥協與克制。他認為,美國應同時試圖說服英國放棄對食品物資的禁運及限制佈雷行動,並勸說德國縮減潛艇戰。此外,他建議政府應明確警告美國公民勿搭乘交戰國船隻,並禁止客運船隻運載違禁品。與此相對,國務院法律顧問羅伯特·蘭辛則建議威爾遜堅持「嚴格追究責任」的原則。雖然蘭辛一開始懷疑盧西塔尼亞號所載貨物的情報是否真的傳達給發動攻擊的德國潛艇,但作爲美國國際法學會創始人之一的他認為,問題關鍵在於原則,而非事實細節。

對蘭辛而言,德國有責任保障該船無抵抗能力的船員與乘客的安全;一旦確認該船未武裝且遭突襲擊沉,無論任何警告或戰略理由,均不能成為違反「法律與人道原則」的正當化依據。美國政府已承諾捍衛此一立場,且此前從未警告公民避免搭乘英國船隻,如今若突然改變立場,將等於放棄保護本國公民的責任。[115]

儘管威爾遜對布萊恩的反戰立場有所同情,但他認為蘭辛的論點「無可反駁」。因此,威爾遜決定要求德國政府就此次沉船事件正式道歉、賠償美國受害者,並承諾未來不再發生類似事件。[116][117]威爾遜的立場透過三份照會於1915年5月13日、6月9日及7月21日正式向德國政府傳達。

首份照會(同時提及其他三艘船:法拉巴號、庫欣號及灣流號的遭襲事件)重申美國公民搭乘任何國籍商船的權利,並再次強調「嚴格追究責任」的原則。美國指出,既然德國認為在潛艇作戰中「無法遵守現代輿論所普遍認為必須遵循的公平、理性、公正與人道規範」,那麼「潛艇明顯就不能用於攻擊商船」。[118]布萊恩在一次會晤中告訴奧匈帝國駐美大使康斯坦丁·邓巴,美國這封抗議照會僅是為了應付國內輿論,其措辭尖銳不必過於在意,這番話使布萊恩在政府內部聲望大損。德國於5月28日發出防禦性回應。[119]

在第二封照會中,針對德國的回應,威爾遜明確駁斥德方辯解。美方指出,該船未武裝,貨物在美國法律下屬於合法,且這些細節無損於事件的核心問題——即船隻的沉沒方式:

無論關於盧西塔尼亞號的其他事實如何,最根本的事實是:一艘以運載乘客為主的大型輪船,搭載超過一千名與戰爭毫無瓜葛的無辜生命,未經任何挑戰或警告即遭魚雷擊沉,數百名男女及孩童在無與倫比的情境下喪命。

其中有一百多名美國公民罹難,使美國政府有責任對此表態,並再次鄭重提醒德意志帝國政府,對此次悲劇性事件負有重大責任,並重申這一無可爭辯的基本原則。 美國政府所維護的,遠超越財產權益或商業利益,而是關乎人道權利——這是每個政府應自尊遵守的原則,且任何政府都無權在其治下人民面前加以放棄。 除非船隻明確拒絕停船接受檢查,或抗拒扣押,潛艇指揮官才有可能被允許冒著威脅船上人命的風險。美國政府理解,1914年8月3日德意志帝國海軍總部曾向海上指揮官下達明確指示,承認並遵循此一原則,如同世界各國海軍法規一般;每一位旅客與海員均有權依賴此一保證。

美國必須堅持以人道原則及其所衍生之國際法作為立場。

布萊恩認為第二封照會過於挑釁,因此拒絕簽署並辭去國務卿職務,由蘭辛接任。蘭辛後來在回憶錄中表示,此次悲劇使他堅信「美國最終將成為英國的盟友」。

在7月21日發出的第三封照會中,針對德國7月12日較為和緩的回覆,威爾遜(在蘭辛的建議下)明確指出,美國認為英國對中立國權利的侵害「性質較輕微」,並向德國發出最後通牒:若再發生類似擊沉事件,美國將視之為「公然不友好行為」。不過,此封照會亦表明,只要潛艇作戰符合「既定的受規範作戰方式」,美方可接受潛艇戰。威爾遜指出,德國許多潛艇攻擊原本也依循傳統巡洋艦戰術規則進行。[122][123]

因此,儘管美國公眾及領導層尚未準備好宣戰,但經過盧西塔尼亞號事件後,美國已劃下了明確的警戒線。隨後,「阿拉伯號事件」及「薩塞克斯事件」等關鍵危機亦與此有關。

-

《拿起正義之劍》,一張以盧西塔尼亞號為背景的英國宣傳海報

-

「海洋自由號」。 《從匈奴人的角度看》英國宣傳海報

-

《永遠記住,沒有德國》,第一次世界大戰期間宣傳郵票

-

《為卢西塔尼亚号復仇!今天加入愛爾蘭軍團》第一次世界大戰的愛爾蘭招募海報。

-

英國的戈茨勳章複製品。[96]

災難發生後,英國媒體譴責並強調德國人的殘暴,並譴責施維格為戰犯。由於《國防法》的實施,與船隻貨物有關的事項被審查。[124]儘管如此,盧西塔尼亞號仍在宣傳中仍然大量出現,並且幫助激發了後來的巴拉朗事件。根據庫爾特·哈恩的說法,這次沉船事件是英國人對德國集體態度的決定性轉折點。

英國大使塞西爾·斯普林-賴斯爵士對英國媒體的語氣表示擔憂,並認為美國最好能保持中立,不捲入戰爭。5月9日,他寫信表示:「我們的主要利益是保持美國作為供應基地。我希望我們媒體的措詞能夠非常謹慎。」[125]

美國駐英大使沃爾特·海因斯·佩奇指出,英國政府實際上並不希望美國直接參戰,但認為美國在道德上未能充分譴責德國行徑,因此至少應與德國暫時斷交。[126][127]因此,英國的宣傳活動也針對美國展開,並與當時公布的「布萊斯報告」(Bryce Report,揭露德軍暴行)形成呼應。其中一則過於熱情的宣傳謠言宣稱,在德國部分地區,學童因慶祝盧西塔尼亞號被擊沉而放假。該故事流傳甚廣,甚至連美國駐德大使詹姆斯·W·傑拉德(James W. Gerard)也在其1918年出版的回憶錄《與皇帝面對面》(Face to Face with Kaiserism)中提及此事,儘管他未能確認其真實性。[128]

另一個宣傳手段是大規模複製戈茲紀念章。1916年,受外交、聯邦及發展事務部部長紐頓勳爵的)指示,百貨業鉅子哈里·戈登·塞爾弗里奇負責推動此計畫。[129]複製版紀念章以精美盒裝販售,每枚售價一先令。盒上標註這些紀念章是為「紀念德國在德國境內發放,以慶祝盧西塔尼亞號沉沒」而製,同時隨附的宣傳單張中對德國予以譴責,並利用紀念章上錯誤的「5月5日」日期,指控德國早有預謀攻擊盧西塔尼亞號,而非如官方聲稱僅是依據戰區無預警擊沉任何船隻的政策行事。負責此活動的「盧西塔尼亞紀念章委員會」(Lusitania Souvenir Medal Committee)後來估計,共售出約25萬枚,所得款項捐贈予紅十字會和聖邓斯坦盲人士兵與水手宿舍。[130][131]

多家流行雜誌與報紙亦刊登了紀念章(原版或複製版)的照片,並廣泛流傳一個錯誤說法,即這些紀念章曾頒發給擊沉盧西塔尼亞號的潛艇官兵。[128][132]

由於戈茲紀念章引起全球強烈反應,巴伐利亞政府於1917年4月下令禁止原版紀念章的進一步生產,並要求沒收現存紀念章。戰後,戈茲表達了對自己作品助長反德情緒的遺憾,但此作品仍被視為一次重要的戰時宣傳行動。大約在1920年,法國獎章雕刻家雷內·波迪雄為反擊戈茲紀念章而創作了另一枚紀念章。波迪雄的紀念章以青銅製成,直徑54毫米(2.1英寸),重量79.51克(2.805盎司)。正面描繪自由女神像形象,手持高舉的劍,自風浪中升起,背景為雲層中破曉的太陽與六艘航行中的船隻,並簽有「R Baudichon」。題字為「Ultrix America Juris, 1917 U.S.A 1918」(意為「美國,正義的復仇者」)。 背面則準確描繪盧西塔尼亞號以船艏先沉的姿態沒入海中,前景是一艘翻覆的救生艇;上方畫面中,可見一名兒童溺水,僅露出頭部、雙手與雙足,並刻有RB字樣。環繞文字為「Lusitania May 7, 1915」[133]。

最後倖存者

奧黛麗·沃倫·勞森-約翰斯頓(原名珍珠·沃倫)是最後一位倖存的盧西塔尼亞號乘客。她於1915年2月15日出生在紐約市,是弗雷德里克·“弗蘭克”·沃倫·珍珠(Frederic "Frank" Warren Pearl,1869–1952年)與艾米·莉亞(Amy Lea,原姓邓肯,1880–1964年)所生的七個孩子中的第四個(最小的三個孩子是在災難發生後出生的)。她在三個月大時與父母、三個兄弟姐妹及兩位護士一同登上了盧西塔尼亞號。由於當時年幼,她對這場災難並無直接的記憶。

她和五歲的哥哥斯圖爾特(Stuart)由當時18歲的英國女保姆艾莉絲·莫德·萊恩斯(Alice Maud Lines)救起,萊恩斯從船艙甲板跳下並搭上了救生艇。奧黛麗的父母也倖存下來,但她的姐妹艾米(3歲)和蘇珊(14個月大)不幸喪生。[134]

奧黛麗於1946年7月18日與休·德·博尚普·勞森-約翰斯頓(Hugh de Beauchamp Lawson-Johnston)結婚,後者是喬治·勞森·約翰斯頓爵士、盧克男爵(1st Baron Luke)的第二子。她和休一同育有三個孩子,並定居於貝德福德郡的梅爾丘恩。休在1961年曾擔任貝德福德郡郡長。[135]

2004年,奧黛麗·約翰斯頓為紀念母親艾米·莉亞,將一艘近海救生艇「艾米·莉亞號」(Amy Lea)捐贈給新海岸救生艇站。奧黛麗·約翰斯頓於2011年1月11日去世,享耆壽95歲。[136]

改編作品

- 位於利物浦的默西塞德郡海事博物館有關於盧西塔尼亞號沉沒的大型展覽。1982年,其中一個四葉螺旋槳從沉船中被打撈起來,現在永久展示於皇家阿爾伯特碼頭。[141]

- 來自該沉船的另一個螺旋槳目前展示在美國德克萨斯州達拉斯的希爾頓安納托爾酒店[142]。

- 另外一個從沉船中打撈的螺旋槳在1980年代被熔化,用來製作高爾夫球桿。[143][144]

- 盧西塔尼亞博物館和老頭信號塔(Lusitania Museum & Old Head Signal Tower)位於金塞爾岬角上,展示了一些救生艇吊架和其他文物。[145]

- 盧西塔尼亞號的原始建造模型在沉沒後被重新塗裝成茅利塔尼亞號,該模型目前展示於加拿大新斯科舍省哈利法克斯的大西洋海事博物館。[146][147][148]

- 阿加莎·克里斯蒂1922年的小說《秘密對手》中的事件由盧西塔尼亞號的沉沒引發。

- 金·伊佐(Kim Izzo)的《五月的七天》(Seven Days in May,2017)[149]大部分故事發生在盧西塔尼亞號上。這部歷史小說在描述包括阿爾弗雷德·范德比爾特和查尔斯·弗罗曼在內的船上乘客的同時,也穿插了倫敦白廳的秘密房間,裡面正在攔截加密訊息。

- 《玻璃海洋》(The Glass Ocean,2019)由卡倫·懷特(Karen White)、勞倫·威利格(Lauren Willig)和比阿特麗斯·威廉姆斯(Beatriz Williams)共同創作,輪流敘述不同的講述者和時期。故事情節之一發生在盧西塔尼亞號,從一名乘客的視角出發的虛構故事,並與2013年發生的故事情節交織在一起。[150]

- 大衛·巴特勒(David Butler)的小說《盧西塔尼亞號》(Lusitania,1982)是關於該船沉沒及其相關事件的虛構化描述。[151]

- H·P·洛夫克拉夫特的第一本出版書籍是《罪行中的罪行:盧西塔尼亞號1915》(The Crime of Crimes: Lusitania 1915,出版於威爾士),這是一首關於盧西塔尼亞號沉沒的詩。[152]

- 沉沒事件也成為邁克爾·莫普戈小說《聽月亮》(Listen to the Moon,2014)的靈感來源。[153]

- 作曲家弗蘭克·布里奇是一位反戰和平主义者,為紀念此事件,他為弦樂團創作了《哀歌》(Lament),其中提到了年僅9歲的凱瑟琳·“盧西塔尼亞”女孩("Lusitania" 1915)。這部作品於1915年9月15日在倫敦女王音乐厅首演,由布里奇指揮,當時的音樂會是“流行意大利音樂”專場,由亨利·伍德(Henry Wood)指揮的其他曲目作為節目的其餘部分。[154][155][156]

- 查爾斯·艾夫斯的《交響套曲第二號》(Orchestral Set No. 2)以名為《漢諾威廣場北端,在悲劇的日子結束時,人民的聲音再次升起》(From Hanover Square North, at the End of a Tragic Day, the Voice of the People Again Arose)的一個樂章作結。這首作品回憶了艾夫斯在紐約市等候火車時,接收到盧西塔尼亞號沉沒消息的經歷。[157]等候的人群唱起了《在那甜美的彼岸》這首聖歌,並在曲目結尾處重新出現了這首聖歌的旋律。[158]

- 一首名為《盧西塔尼亞號沉沒時》(As the Lusitania Went Down,1915)的流行歌曲,由亞瑟·J·蘭博和F·亨利·克里克曼(F. Henri Klickmann)創作,1915年5月29日,《音樂貿易評論》曾將其描述為「在紀念盧西塔尼亞號災難的歌曲中最有趣的之一」。[159]

- 查爾斯·麥卡倫和納特·文森特(Nat Vincent)於1915年創作的歌曲《盧西塔尼亞號沉沒時》(When the Lusitania Went Down),由利奧·費斯特(Leo Feist)在紐約出版。[160]哥倫比亞唱片公司發行了由男中音赫伯特·斯圖爾特(Herbert Stuart,藝名阿爾伯特·維德霍爾德)演唱的錄音,並附有管弦樂伴奏,作為80轉唱片發行。[161]

- 美國黑金屬樂隊Minenwerfer的專輯《虛無主義》(Nihilistischen)中收錄了歌曲《盧西塔尼亞》(Lusitania)。

- 美國歌手兼詞曲創作人安德魯·伯德演唱的歌曲《盧西塔尼亞》(Lusitania),此曲由St. Vincent的安妮·克拉克(Annie Clark)演唱。

- 後硬核樂隊Thrice的歌曲《死亡覺醒》(Dead Wake)。

- 後硬核樂隊June of 44的歌曲《盧西塔尼亞》(Lusitania),收錄於專輯《熱帶與經線》(Tropics and Meridians)中。

爭議

「獎品規則」或稱「巡洋艦規則」,源自習慣國際法,並受到1899年與1907年海牙公约及1909年《倫敦海戰法宣言》的影響,用以規範戰時對海上船舶的扣押行為。儘管無線電與潛艇等技術進步最終使部分規則變得過時,但在戰爭爆發初期,這些規則普遍被承認。按照規定,軍艦在攻擊商船前必須事先警告,並允許船上乘客與船員棄船逃生,除非商船進行抵抗、試圖逃跑,或隸屬於有軍艦護航的船隊。商船若僅裝備少量武裝(如一至兩門火砲),通常不會因此喪失其免於無預警攻擊的權利,即便其運載軍火或軍事物資亦然。[162][163]

自1914年起,德國海軍部與政府間關於是否實施無限制潛艇戰的爭論持續進行,部分高層海軍官員認為此舉可迅速且輕易地贏得戰爭。1914年11月,英國宣布,由於德國在北海佈設水雷,該海域整體已被劃為「軍事區域」,並限制中立國船隻通過北海,必須沿指定航道行駛,以便英方監控(其他航道皆已佈雷)。德國高級海軍指揮官胡戈·冯·波尔上將藉此契機,並利用英國海軍部於1915年1月31日發布的命令:「允許英國商船作為戰爭詭計偽裝成中立國船隻」[164]——擅自宣布放棄巡洋艦規則,並於1915年2月4日在《德意志帝國公報》(Deutscher Reichsanzeiger)發布警告:[165]

(1)自本通告發布日起,大不列顛及愛爾蘭周圍海域,包括整個英吉利海峽,均被劃定為戰爭區。自2月18日起,凡在該區域遇到之敵方商船,將予以摧毀,且未必能確保船員與乘客的安全。 (2)中立國船隻亦將在該區面臨風險,因應海戰本身的危險性及英國於1月31日授權濫用中立旗幟的行為,德國方面未必能保證在攻擊敵船時不誤傷中立船隻。[166]

儘管德國政府內部試圖限制海軍提出的作戰範圍,實際上海軍指令更為激進。海軍上將巴赫曼私下命令潛艇指揮官優先攻擊客船,以產生震懾效果,阻止航運活動。[167]

國際社會普遍對此表示負面反應,許多人認為德國的宣告只是一種虛張聲勢。大多數國家仍認為巡洋艦規則即使戰爭結束後仍具有效力。[162]不過,英國海軍部於1915年2月10日下令,指示商船在遭遇敵方潛艇時應盡可能設法逃離;若潛艇突然出現在船首且明顯懷有敵意,則應「以最快速度直接衝向潛艇……該潛艇很可能會下潛,從而保障自身安全。」[168] 十日後的進一步指示又建議,武裝商船若遭明顯懷有敵意的潛艇追擊,即便潛艇尚未開火,也應主動開火自衛。個別人士甚至懸賞擊沉潛艇。考慮到潛艇對於衝撞及小口徑火砲攻擊的脆弱性,若德國U艇遵循傳統巡洋艦規則而浮出水面警告商船,反而會陷入重大危險。德國方面也得知了英國的秘密命令,因為這些文件從被俘船隻及無線電截聽中獲得。[169] 貝利與瑞安(Bailey and Ryan)在其著作《盧西塔尼亞號事件》中強調,這些英國指令雖旨在「確保航運安全」,但試圖衝撞或逃脫行為也可被視為構成抵抗,從而使攻擊商船成為合法行為。他們認為,這比「運載軍火」、「不存在的武裝」或其他解釋更能從法律上合理化德國的行動,儘管柏林方面並未在官方上強調此論點。[170]

歷史學家格哈德·里特指出,即使到了1916年,多數潛艇擊沉行動仍採取先警告後用甲板炮攻擊的方式,因為當時的魚雷數量有限且精確度不足。[171]事實上,在擊沉盧西塔尼亞號前不久,U-20曾擊沉了拉瑟姆伯爵號(Earl of Lathom)與候選人號(Candidate),並在攻擊前允許船員撤離。盧西塔尼亞號體積更大、速度更快,更有可能規避或衝撞潛艇,但在整場戰爭中,商船成功以衝撞擊沉潛艇的例子僅有一次,為1918年白星航運的奧林匹克號在英吉利海峽衝撞並擊沉了SM U-103號潛艇事件。

美國總統威爾遜在與德國的外交交涉中堅持巡洋艦規則,主張只有在商船「實際抵抗」的情況下,攻擊行為才屬合法;若無法安全、合法地攻擊一艘船,則應放棄攻擊。[120][172]在「阿拉伯號事件」爭議中,巴赫曼上將則反駁稱,德國並不希望英國遵守《倫敦宣言》,因為繼續進行潛艇戰比遵守海戰法規更為重要,而英國自身的行為反而有助於德國合理化其潛艇政策。[173]

許多盧西塔尼亞號的倖存者報告稱,在第一聲爆炸之後立即或數秒內又發生了第二次爆炸,有些人甚至表示第二次爆炸的威力更為強烈。[174]這次爆炸被用來解釋盧西塔尼亞號迅速沉沒的原因,並自災難發生以來一直是爭論焦點。由於殘骸正好覆蓋在魚雷擊中位置上,至今仍難以獲得明確答案。當時,官方調查將這次第二爆炸歸因於U艇發射了第二枚魚雷,這一說法得到多位目擊者的支持。然而,U-20號潛艇的證詞與無線電通訊紀錄清楚顯示,僅向盧西塔尼亞號發射了一枚魚雷,施威格甚至在戰時日記中記錄,由於大量乘客慌亂跳海,根本無法再次發射魚雷。雖然存在第二枚魚雷或第二艘潛艇的可能性,但這種情況被認為機率極低。[175]

另一項爭論理論則認為第二次爆炸與盧西塔尼亞號所載貨物有關。船上運載了數噸.303口徑步槍及機槍子彈、炮彈殼及引信,這些物資均已在起航後向美國海關提交的兩頁貨單上列明。大批量小口徑彈藥被確認在正常情況下並不具爆炸性,且均有明確標示。根據美國航運法規,客輪合法攜帶此類貨物;專家普遍同意,這些彈藥並非第二次爆炸的原因。事發當時的官方調查亦未發現船上有其他爆炸物存在,[176][177]儘管自災難以來,不少人(尤其是德國宣傳機構)持續宣稱另有隱藏爆炸物。歷史學者派翠克·奧蘇利文(Patrick O'Sullivan)也認為炮彈是空心的(抵達後才會填裝炸藥),引信亦非爆炸性,這一點可由製造商於後續案件中的宣誓證詞及炮彈重量分析佐證。他推測,可能是船上裝載的一批細鋁粉在第一次爆炸中被引發了第二次爆炸。[178]然而,實驗顯示,鋁粉或煙棉(高氮火棉,Pyroxylene)爆炸的特性與當時觀察到的現象並不完全吻合。而且,從未有確鑿證據證明船上藏有其他秘密爆炸物。[179]目擊證詞,包括U艇艦長及目擊特定救生艇被摧毀的倖存者的報告,也普遍認為初次魚雷擊中點位於遠離貨艙的位置。[66]

1960年代,美國潛水員約翰·萊特(John Light)多次潛入盧西塔尼亞號殘骸,試圖證明船上貨艙中藏有違禁爆炸物,且這些爆炸物在魚雷擊中時引爆。1993年,著名探險家羅伯特·巴拉尼博士(Dr. Robert Ballard,亦為鐵達尼號與俾斯麥號戰艦殘骸發現者)對盧西塔尼亞號進行了深入調查。巴拉德起初傾向於相信船上存在違禁爆炸物,他希望能證實萊特所述在殘骸左舷有大洞的說法。然而,他並未發現任何大洞,且在檢查整個貨艙暴露區域後,確認該區域「明顯未受破壞」。據此,他得出結論:貨艙內並未發生爆炸。在調查過程中,巴拉德注意到沉船附近海床上有大量煤炭,並在徵詢爆炸專家意見後提出「煤塵爆炸」理論。他認為,魚雷爆炸時,已耗盡的煤艙內殘留煤塵被震散到空氣中,並由火花引燃,從而引發了第二次爆炸。[180][181]但批評者指出,煤塵在海上作業環境中通常過於潮濕,不可能因魚雷衝擊而在空氣中形成足夠濃度的爆炸性混合物,且魚雷擊中後,煤艙所在區域應立即被海水灌入,進一步降低煤塵爆炸的可能性。[174]

2007年,海事法醫調查人員提出,一種合理的解釋是:第二次爆炸可能源於船舶蒸汽發生系統的爆炸。儘管少數從前方兩座鍋爐房逃生的倖存者回憶稱,船上的鍋爐本身並未發生爆炸,但領班司爐艾伯特·馬丁(Albert Martin)後來在證詞中表示,他認為魚雷擊中了鍋爐房,在數台鍋爐之間爆炸。儘管這一說法在物理上是不可能的,其他多位證人也將魚雷擊中位置大致指向鍋爐房附近。[182]此外,已知前方鍋爐房在爆炸後迅速充滿蒸汽,供應渦輪機的蒸汽壓力也隨之急劇下降。這些現象指向了船舶蒸汽發生系統中出現某種形式的故障。失效的可能來源,不一定是鍋爐本身,也可能是通往渦輪機的高壓蒸汽管線。[183] 有目擊者報告稱,在襲擊後數分鐘內,船體被水淹沒的區域仍發生爆炸,這進一步暗示至少有部分鍋爐最終爆炸。另一種理論則認為,其實整起事件中只發生了一次真正的爆炸;所謂的「第一次爆炸」僅是魚雷撞擊船體時產生的物理衝擊。然而,這一理論面臨一個問題:當時的魚雷設計為一旦撞擊即立即引爆。[175]無論如何,這類解釋(包括蒸汽管線故障理論)均認為,魚雷在鍋爐房附近造成的單一爆炸已足以使盧西塔尼亞號迅速沉沒,而無需假設第二次重大爆炸的存在。此外,近年的研究也支持這一觀點:即便僅有初次爆炸,亦能造成嚴重的偏心性進水,進而導致災難性後果。

盧西塔尼亞號原有的水密隔艙設計缺陷,加上許多為了通風而敞開的舷窗,使情況雪上加霜。1997年,JMS公司(JMS Naval Architects)的海軍建築師在模擬中指出,一旦船隻失去蒸汽壓力,自動水密門系統將停止運作,使得船體在無其他額外損害的情況下,以實際記錄到的速度迅速沉沒。[184]2012年,美國勞倫斯利佛摩國家實驗室的爆炸物研究人員也持相同看法。他們的實驗結果及殘骸證據表明,魚雷本身即已足以導致災難性的沉沒,第二次爆炸的影響微乎其微。[179]

歷史學家J·肯特·萊頓(J. Kent Layton)在2016年審閱了86份倖存者證詞後,認為,這些證詞與盧西塔尼亞號立即傾斜15度的現象共同指出,魚雷應是擊中第一與第二鍋爐房之間的位置。該處為結構上特別脆弱之地,導致兩側鍋爐房煤艙迅速進水,並可能觸發蒸汽裝置或鍋爐內部的次級爆炸,雖然這次次級爆炸對船隻的關鍵損害貢獻有限。因此,盧西塔尼亞號沉沒的迅速,主要歸因於船隻自身在防止進水方面的能力不足。[174]

長久以來,有一種陰謀論認為英國當局故意將盧西塔尼亞號置於危險之中,以引誘德國潛艇發動攻擊,從而使美國被捲入戰爭,站到英國一方。此說由歷史學家兼前英國海軍情報官帕特里克·比斯利、作家科林·辛普森與唐納德·E·施密特(Donald E. Schmidt)等人提出。[8][9]辛普森與後來的其他作者指出,溫斯頓·邱吉爾於德國發布潛艇戰通告後不久,即1915年2月12日致函貿易委員會主席沃爾特·朗西曼,信中提到「最重要的是吸引中立國船隻靠近我們的海岸,尤其希望能藉此使美國與德國之間發生衝突」的語句。[9][13]"比斯利總結道:「除非有新的資訊浮現,否則我不得不痛苦地得出結論:確實存在一場陰謀,故意將盧西塔尼亞號置於風險之中,希望即使只是一次未遂攻擊,也能促使美國參戰。這樣的陰謀若要實行,必然需經溫斯頓·邱吉爾的明確許可與支持。」[8]

在沉沒事件後的官方調查中,特納船長以戰時機密為由,拒絕回答某些問題。至今,英國政府仍對部分與航程最後幾天有關的文件保密,包括海軍部與盧西塔尼亞號之間通訊的部分電文。一些作者也指出,目前可得的紀錄中,經常缺少關鍵頁面,並提出其他一些具爭議性的主張:[10][11][12]

- 英國當局透過秘密的40號室密碼破解活動,已得知有一艘德國潛艇位於盧西塔尼亞號的航線上,但決定不將船隻改道至更安全的路線。

- 當局蓄意且惡意地拒絕為盧西塔尼亞號提供驅逐艦護航。

- 船隻被下令在戰區內減速,以使其成為更容易的目標。

大多數歷史學家認為,此類陰謀論的可能性甚低。即使40號室所獲情報本可有所助益,但由於必須優先保護情報來源的機密性,因此此類情報很少傳遞給商船。此外,船方早已多次收到警告,提醒其航行區域內潛伏著潛艇活動,並獲知U-20號潛艇此前已擊沉多艘船隻。事實上,特納後來回憶,他感到自己被警告的數量淹沒了,甚至想像自己正面對六艘潛艇的威脅。[56] 護航艦艇當時的數量也極為有限,而盧西塔尼亞號航速較快、被擊沉的風險低於可供派遣的護航艦。即使掌握完美情報,德國潛艇仍需船隻近距離(數百碼內)通過方能發動攻擊,且當時魚雷技術本身亦不甚可靠。因此,即使存在陰謀,成功襲擊的可能性仍然很小。[185]至於邱吉爾致函朗西曼時,實際上是就為中立國商船提供保險一事發表意見,旨在反制德國阻止中立國與英國進行貿易的行動。他的言論並非針對英國客輪盧西塔尼亞號;事實上,他所言的「捲入衝突」,原意是希望為像盧西塔尼亞號這樣的協約國船隻創造「安全保障」的局面。[186]此外,當時的英國政府對於反潛作戰措施的無效與混亂,亦可能是保持某些資訊機密的原因之一,以免引起外界尷尬。[187]

值得注意的是,1915年美國加入戰爭對英國而言亦未必有明顯好處,[188]當時美國國內對介入戰爭的態度也並不確定。事實上,德國潛艇艦長們曾奉命故意攻擊客運船隻,希望藉此對國際航運產生威懾效果,[189]而美國反干預主義的國務卿布萊恩(William Jennings Bryan)對盧西塔尼亞號沉沒的反應則是建議威爾遜總統禁止客運船隻運載彈藥,而非直接報復。[190][191]

到了1916年,在德國被迫限制潛艇戰之後,美德關係實際上有所改善,儘管被擊沉的船隻總噸位持續增加。同時,美英關係卻明顯惡化,甚至一度有人建議美國應與協約國為敵。[185][192]

根據官方記錄,盧西塔尼亞號在沉沒時載有4,200箱步槍與機槍子彈、1,250箱空心破片炮彈,以及單獨存放的炮彈引信,總重達173噸[5][193][2]。2008年9月,潛水員伊恩·麥加里(Eoin McGarry)從殘骸中打撈出部分.303口徑子彈。[194] 此外,船上還有其他可用於軍事用途的宣告貨物,包括50桶及94箱鋁材(共46噸),其中部分為製造爆炸物所用的粉末狀鋁粉,供伍爾維奇兵工廠(Woolwich Arsenal)使用,[178]以及其他金屬、皮革與橡膠製品。[195]

整體而言,這些軍用品佔據了船上宣告貨物財務價值的大約三分之一到一半(視具體計算項目而定),但在船上所佔體積相對較小。[2]盧西塔尼亞號作為客輪,本身並非高效貨物運輸船;一些體積遠小的專用貨船能攜帶更多貨物。例如,在哈利法克斯大爆炸事件中涉及的蒙特布朗號(SS Mont-Blanc)雖僅為盧西塔尼亞號體積的十分之一,卻能運載近3,000噸物資。此外,當時英國戰爭部認為美國製造的大部分彈藥品質低劣,「僅適合於緊急情況使用」,而且無法支應每日超過500萬發的消耗需求,美方的彈藥合同在1916年已被取消。[196]

部分作者推測船上可能載有未申報的爆炸性軍火。作家史蒂文·L·丹弗(Steven L. Danver)主張,盧西塔尼亞號秘密運載了大量硝化纖維(即火棉膠)。[197]另有一種理論認為,標明為90噸未冷藏的奶油與豬油(據稱運往蘇比利尼斯(Shoeburyness)皇家海軍武器測試設施)的貨物,實際上可能另有他物。[198]亦有推測集中於一批從杜邦公司(Dupont de Nemours)發出的皮草貨物,該公司同時也生產爆炸物,[199]然而,據報導這些皮草後來被沖上愛爾蘭海岸。[52]其他作者則認為,那些炮彈實際上為已填裝火藥的實彈,若屬實,船上將攜帶約5噸的無煙火藥(cordite),但這與已申報的空心炮彈重量吻合的事實相矛盾。[178]迄今尚無證據證明船上載有額外未申報的秘密爆炸物。[2]

許多作者認為,英美當局對於船上軍用品的存在有所隱瞞。[200][201][202]然而,這些軍用品在當時即已廣為人知,報紙曾公開報導,[111] 英國官方調查也曾提出相關問題,[176]並向美國總統威爾遜(Woodrow Wilson)說明過。[203]當參議員羅伯特·M·拉福萊特(Robert M. La Follette)在1917年指控存在一項陰謀,稱威爾遜曾被警告盧西塔尼亞號運載600萬發子彈時,紐約當局提供了正確的數據回應。[204] 的確,由於戰時新聞審查制度,英國媒體對戰爭物資相關議題的報導受到限制,[205] 但德國方面與美國的外交通訊卻可見於英國報刊中。[206]

當時官方對於「軍火」或「特殊彈藥」存在的否認,實際上主要是針對是否存在危及乘客安全的危險貨物的否定,[207]例如聲明「船上載有4,200箱子彈(...)但這些顯然不屬於危險彈藥範疇」,或否認該船為「配備隱藏火砲、受過訓練炮手及特種彈藥的武裝軍艦」之說。[121]英美雙方的立場並非否認船上有軍用品,而是主張這些軍用品並未因此剝奪乘客在遭襲時應有的安全權利。[208][209]

貝利(Bailey)與萊恩(Ryan)對此作了詳細探討,他們指出,當時「數十艘」離開紐約港的船隻都載有類似或更多的小型武器彈藥與其他軍事物資。特納本人在同年稍早也曾駕駛另一艘由冠達郵輪航運公司(Cunard Line)營運的客輪,運送15英寸口徑海軍火砲,儘管德國方面公開抗議。他們總結認為,既有大量專門運輸軍火的貨船可用,秘密將非法爆炸物藏於客輪之上並不合情理。他們與其他作者也指出,一些作者一方面主張盧西塔尼亞號載有重要戰爭物資,一方面又主張英國陰謀故意讓其被擊沉,這兩種說法彼此矛盾。[210][211] 無論盧西塔尼亞號是否載有軍火,這一點在德國的初期宣傳中雖被強調,但並未影響德方原本即有意攻擊該船的決策,亦無改變各方對其擊沉行為合法性辯論的本質。實際上,此說法最早是由德國海軍上將提爾皮茨(von Tirpitz)提出,旨在「激起國內輿論」。[92]

盧西塔尼亞號的殘骸曾遭受深水炸弹攻擊或「刺蝟」迫擊砲(Hedgehog mortars)轟擊。[212]一位來自都柏林的技術潛水員戴斯·奎格利(Des Quigley),於1990年代對殘骸進行潛水探勘後報告稱,殘骸現狀「宛如瑞士乳酪」,且周圍海床上「散布著未爆刺蝟地雷」。其他探險者,例如1993年羅伯特·巴拉德(Robert Ballard)帶領的探勘隊,也有類似觀察結果。[213]陰謀論者主張,這些破壞行為是英方試圖摧毀證據(如未申報爆炸物存在)的陰謀之一。然而,歷史學者普遍認為,這些破壞應是1948年北約反潛作戰演習所致,[214]當時該殘骸被用作演習目標,且並未被視為具有重要歷史價值。萊頓(Layton)指出,該殘骸曾以僅僅1000英鎊的價格售出;儘管遭受轟擊,1993年與2011年的探險仍證實貨艙保持完整,包括「整齊堆放」的彈藥。[215]

另一個被持續辯論的議題是,特納船長在事件中應承擔多大責任。這一問題曾是戰時調查的核心,聚焦於他是否違反了海軍部(Admiralty)指示。雖然特納在當時被正式免責,但現代歷史學家對此結論是否適當看法不一。此外,特納也被批評為船隻應急準備不足,包括救生艇演練品質低劣,以及允許多個舷窗保持開啟。儘管多數人同意,盧西塔尼亞號與德國潛艇相遇主要是運氣不佳,但隨著現代對沉沒原因(可能單由魚雷損壞造成)的理解加深,特納是否加劇了人員傷亡的重要性也因此提高。[183][51]

亦有觀點指出,德國方面可能進行過某種程度的掩蓋。這主要圍繞於當日施維格指揮官的航海日誌,其為打字稿且未署名,與他其他手寫日誌風格不同,暗示原始版本可能遺失。一種推測認為,施維格的日誌經過修改,以「人性化」他的記錄,因為施維格在其他場合中並未表現出對受害者的同情。[216]普雷斯頓描述了施維格報告中的若干矛盾之處,認為這份日誌展現出「事後機構性修飾」,旨在同時突顯德國方面的良心與英國方面的無能。[217]部分生還者也曾回憶,在船隻下沉時,曾目睹潛艇浮出水面,並提出批評意見,但具體細節在當時尚未完整記錄下來。[218]

殘骸

1935年10月6日,盧西塔尼亞號殘骸被發現於金塞爾以南11英里(18 公里)處。目前該殘骸目前橫躺在海底,右舷側以約30度角傾斜,水深達305英尺(約93米)。由於撞擊海床時的巨大力量,整艘船嚴重倒塌至右舷一側。數十年來,由於冬季海潮帶來的腐蝕作用,盧西塔尼亞號的劣化速度遠快於鐵達尼號殘骸。其龙骨呈現出「異常彎曲」的迴旋鏢形狀,推測可能與失去上層建築支撐力有關。[219] 船體寬度已大幅縮減,煙囪均已脫落,推測是因長年劣化所致。[219]在殘骸中,船首部分保存最為突出,而船尾則因1982年由海洋工程公司打撈三具螺旋槳以供展覽而受損。

儘管損毀嚴重,盧西塔尼亞號的殘骸中仍可辨識出若干特徵,包括仍清晰可見的船名、繫纜柱(部分纜繩仍然完好)、毀壞的散步甲板碎片、舷窗、船首以及剩餘的一具螺旋槳。近年來對沉船的探勘顯示,盧西塔尼亞號的保存狀況遠遜於鐵達尼號,其船體已開始出現明顯坍塌。[219]

紀念

為紀念沉沒百週年,2015年5月3日,一小隊船隻自曼島啟航。1915年時,曼島七名漁民曾駕駛漁船漫遊者號(The Wanderer)救起了150名盧西塔尼亞號的生還者,並因此獲頒獎章。其中兩枚獎章現存於皮爾市的李斯博物館。[220][221]

沉沒百週年紀念活動於2015年5月7日舉行。為此,英國皇家郵輪公司派遣維多利亞皇后號專程前往愛爾蘭科克(Cork)進行紀念航行。

另見

參考文獻

參考書目

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads