热门问题

时间线

聊天

视角

掩体炸弹

炸彈 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

掩体炸弹(英語:bunker buster)也俗稱「碉堡剋星」,是一种专门设计用于穿透坚固目标或深埋地下设施(如地堡)的弹药。

穿甲弹

勒希林炮弹(Röchling shells)是一种用于摧毁地堡的炮弹,由德国工程师奧古斯都·康德斯研发,其设计基于增加截面密度以提高穿透力的理论。该炮弹于1942年和1943年在比利时的奥班讷沙托堡(Fort d'Aubin-Neufchâteau)进行了测试。[1][2]

航空炸弹

在第二次世界大战中,纳粹德国空军研制了用于攻击船舶和防御工事非制导火箭推进穿甲炸弹。

第二次世界大战期间,以发明"跳弹"而闻名的英国设计师巴恩斯·沃利斯在1939年设计了两款成为现代钻地弹概念先驱的炸弹:五吨重的高脚柜炸弹和十吨重的大满贯炸弹。[4]这些炸弹采用高度流线型设计,使其从22,000英尺(6,700米)高空坠落时能突破音速。其尾部设计采用偏置尾翼,使炸弹在下落过程中产生旋转。这种类似陀螺的旋转原理使其能够抵抗偏转,从而提高了命中精度。炸弹外壳采用高强度钢材,比二战时期的普通炸弹坚固得多,使其既能承受撞击加固表面的冲击,又能深入穿透地层。

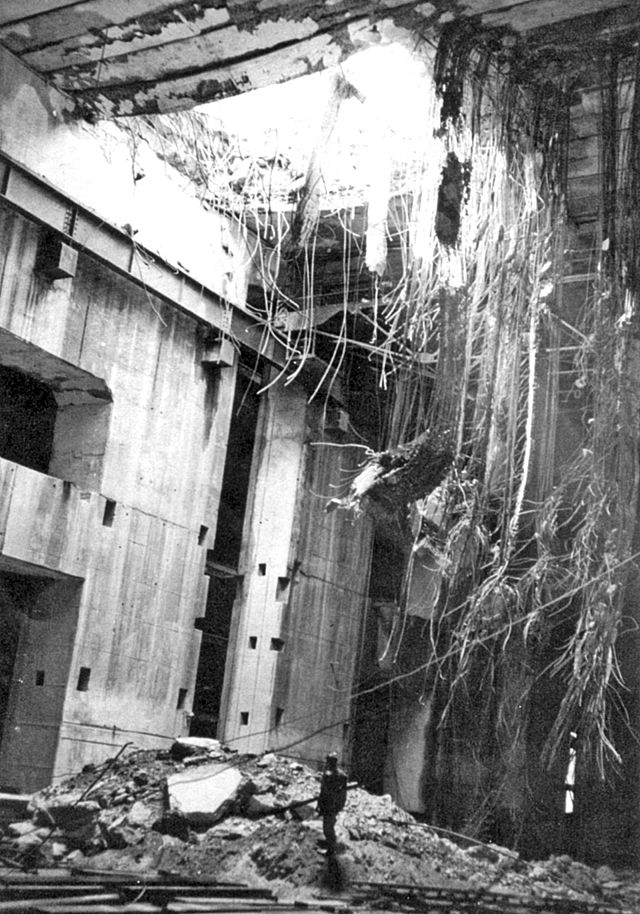

虽然这些炸弹在今天可能被当作为"钻地弹",但最初的"地震"理论比简单的穿透加固表面更为复杂精妙。地震炸弹的设计并非直接命中目标,而是通过撞击目标旁边区域,穿透至目标下方,在目标地基中制造一个“地下空腔”的同时传递冲击波。这样无论目标有多坚固,都会坍塌进这个空腔中。炸弹之所以需要坚固外壳,是因为它们需要穿透岩层而非钢筋混凝土,不过它们在对付加固表面时同样表现优异。在对法尔热的"瓦伦汀"潜艇掩体(Valentin U-Boat pens)的攻击中,两枚"大满贯"炸弹穿透了15英尺(4.5米)厚的钢筋混凝土加固层[5]——达到甚至超过了当今最佳穿透性能标准。

英国的“2000公斤混凝土穿透/火箭助推炸弹”,也被称为“迪士尼炸弹”(Disney bomb)或“螃蟹”(Crab),是二战时期专门用于攻击潜艇掩体等超加固目标的弹药。该炸弹由海军部杂项武器开发局的爱德华·特雷尔(Edward Terrell)上尉设计,[6]采用流线型加固外壳,包括火箭组件在内的总重约2,000公斤,其中实际装药量约230公斤。

为保证精度,这些炸弹必须从预定高度(通常为6,100米)精确投放。炸弹会自由坠落约30秒,在1,500米高度时火箭点火,尾段随即分离。[7]火箭燃烧持续3秒,为炸弹增加91米/秒的速度,最终撞击速度达到440米/秒。[8],约1.29马赫。战后测试表明,这些炸弹能够穿透4.47米厚的混凝土屋顶,理论预测可穿透5.08米厚的混凝土。[9]

Remove ads

战后,美国在高脚柜炸弹的基础上加装了远程制导系统,研制出重达5,400公斤的"塔尔松"(Tarzon)炸弹。该炸弹在朝鲜战争期间被用于攻击位于江界附近的一处地下指挥中心。

美军BLU-109炸弹设计用于穿透混凝土掩体及其他加固结构后在内部引爆,该型炸弹于1985年列装部队。据信以色列空军F-15I战斗机在2024年9月27日贝鲁特空袭中使用了该型炸弹,此次行动击杀了真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉。[10][11]

1991年“沙漠风暴行动”期间,美军急需类似二战时期英军使用的深层穿透炸弹,但北约空军当时缺乏此类武器。作为应急方案,美军在28天内完成研发,采用203毫米退役火炮炮管作为弹体,研制出重逾两吨但仅装填293公斤高爆炸药的激光制导炸弹,定型为“GBU-28掩体炸弹”。实战证明该炸弹能有效执行预定任务。[12]

俄罗斯钻地弹的代表型号是KAB-1500L-Pr,可由苏-24M和苏-34战机投放。公开数据显示其可穿透10-20米土层或2米钢筋混凝土,全重1500公斤(含1100公斤高爆穿甲战斗部),采用激光制导,圆概率误差约7米。[13]

美国拥有一系列定制炸弹,例如宝石路系列激光制导炸弹,可以穿透加固或深埋的结构:

2011年美国开发了14,000公斤的GBU-57巨型钻地弹。

土耳其亦正在研发掩体炸弹,例如SARB-83 和NEB-84。

Remove ads

引爆

传统钻地弹引信与经典穿甲炸弹类似:采用计时器与弹尾坚固动态螺旋桨的组合装置。炸弹投放时引信解除保险,当螺旋桨停止转动且计时器到期时即触发引爆。

现代钻地弹可能使用传统引信,但有些也包含麦克风和微控制器。麦克风进行侦听,微控制器计算穿透的楼层数,直到炸弹突破预定层数。诺斯罗普·格鲁曼公司正在开发"硬目标空隙感知引信"(HTVSF),这是一种电子可编程引信,能够摧毁深层埋设目标。它提供多重延时解除保险和起爆时间,以及空隙感知能力,可使910公斤和2270公斤的武器在到达深层掩体空腔时精确引爆。[14][15]

导弹

火箭发动机提供的额外速度使导弹搭载的钻地弹战斗部具备更强的穿透能力。为达到最大穿透深度(冲击深度),战斗部可能仅由高密度弹体构成。此类战斗部携带的能量超过装有化学炸药的战斗部(超高速弹体的动能)。

掩体核弹

核钻地弹是钻地弹的核武器版本。该武器的非核部件专门设计用于大幅增强对土壤、岩石或混凝土的穿透能力,从而将核弹头投送至目标位置。此类武器用于摧毁深埋地下的加固军事掩体。理论上,与标准空爆核爆炸相比,这类武器产生的放射性核尘埃会相对较少,因为它们的爆炸当量相对较低。然而,由于这类武器必然会与大量地表碎屑接触,在某些情况下仍可能产生显著的核尘埃。在整个核钻地弹的设计历史中,弹头当量和武器设计曾多次变更。地下爆炸会将更大比例的能量释放到地下,而地表或空中爆炸则会将大部分能量释放到大气中。

参考来源

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads