热门问题

时间线

聊天

视角

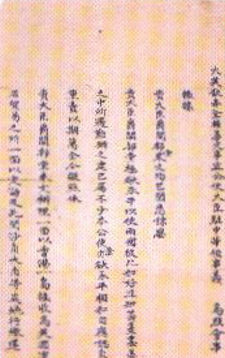

穿鼻草約

鴉片戰爭中英兩國代表私擬的議和草約 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

《穿鼻草约》(又稱《川鼻草约》;英語:Convention of Chuenpeh)是1841年第一次鸦片战争中,英国對华全权代表查理·義律私拟並單方面公布的议和草约。由於中、英雙方均未正式予以批准,此一草約淪為空文。

背景

鴉片战争的远因是中国奉行闭关政策与朝贡制度导致中英两国发生外交冲突和贸易失衡,近因是清政府贸然以一系列强硬手段禁绝鸦片贸易触动了英使的外交底线的英商的根本利益[1]:100。

最初對外貿易有利於中國,白銀大量流入;但自1800年鴉片源源輸入後,形勢即告逆轉;清廷已於1799年明令禁止輸入鴉片,但英国东印度公司自1834年喪失與中國貿易之壟斷權後,為圖暴利,加入鴉片商販行列;中國白銀外流之情況,從此更趨嚴重[2]:201。清廷有見及此,遂於1839年3月派遣欽差大臣林則徐赴粵,厲行禁煙;林則徐抵粵一星期,即派兵封鎖商館,不准任何人離開,斷絕糧食供應,直至外商交出全部鴉片為止,並着令外商和船長具結,嗣後不得輸入鴉片,違者正法;英商被困六星期後,英國商務監督義律迫得下令將鴉片20,283箱繳出[2]:202。

英國外務大臣巴麥尊勳爵認為英僑繳出鴉片,無異於被迫納贖命金,因此要求中國與英國訂立貿易條約,以平等地位通商,或割讓一個小島給英國,使英僑能在其國家蔭庇下,安居樂業[3]:319。為爭取上述要求,1840年2月20日,英國政府連發4道訓令,任命義律為全權代表,派出遠征軍對中國用兵[4]:7。遠征軍於1840年6月(道光二十年)開抵中國,鴉片戰爭(1840至1842年)至此全面爆發[3]:319。海軍少將喬治·懿律(George Elliott)被任命爲全權公使,其堂弟查理·義律(Charles Elliot)則被任命爲副帥[5]:181。

1840年(道光二十年)6月22日起,英國遠征軍海軍司令伯麥率領船艦從澳門一帶水域出發,沿中國東南海岸北上,直往舟山[6]:156。7月,英艦駛達舟山群島[7]:66,攻陷定海縣城[6]:158-159。隨後英軍按原計劃封鎖了廈門、寧波、長江等重要出海口,繼續北上[6]:159。8月,英軍直逼天津大沽口(白河口),道光帝批准直隸總督琦善收下了英國外相巴麥尊的譯文公函[6]:169。原本「主剿」的道光帝在閲讀巴麥尊的照會後轉爲「主撫」[6]:172。他派出琦善與義律展開談判[8]:62-63,琦善力勸英軍南下談判,並答應嚴查英人的冤情[5]:183。9月15日,英軍離開白河南下[5]:183。道光帝對琦善的外交手腕大爲贊賞,遂任命他爲欽差大臣[5]:183,將林則徐、鄧廷楨革職[9]。

1840年(道光二十年)11月29日,欽差大臣琦善到达广州接替林则徐[6]:179-180。當時,由於懿律患病,義律已經代之成爲首席全權代表[5]:183。12月初,琦善與義律展開談判,義律態度強硬,要求及早接受英方的全部條件,否則開戰,琦善答應賠償部分煙價以及中英官方文書平行,但拒絕割讓海島[8]:63。義律又表示,如果加開廈門、定海為通商口岸,便放棄割讓海島的要求[8]:63。琦善有意答允,但朝廷不肯,當時道光帝有鑒於英軍未完全撤出定海,認爲英人「兇心未已,詭詐多端」,遂決定調兵赴粵增援,準備大伸撻伐[8]:63-64。琦善不敢轻易答应,又不敢轻易拒绝,便使用拖延战术周旋。经过一個月的和谈,未取得任何结果,义律失去耐心,决定“战后再商”[10]。

1841年(道光二十一年)1月7日,英军攻占虎门的大角、沙角炮台,守军死伤700余人,清军水师师船、拖船沉毁11艘[8]:64。此后,英國軍艦溯江而上,進逼虎門第二重門戶——橫檔島,形勢危急[6]:227。1月8日,英國海軍司令伯麥釋放戰俘,並讓戰俘將一份照會交給廣東水師提督關天培,稱如果清方有「順理講和之議」,英方便同意停戰;關天培將照會轉交琦善,並請英人等待回覆、退兵和談,英方隨即停止軍事行動[6]:227-228。不久後,義律與琦善便展開和談,英軍撤出虎門[6]:228。

Remove ads

義律通函

義律向琦善提出將沙角一地留給英人據守,定為所有辦理貿易事務之地。由於沙角是廣州門戶,琦善認為道光帝得知沙角淪陷後,定必大怒,或許會將琦善斬首示眾,故於1月11日致函義律:

| “ | ……准其就粵東外洋之香港地方,泊舟寄居。 | ” |

1841年1月20日,義律同意並立即歸還沙角,發表《致女皇陛下臣民通函》:[11]

| “ |

女皇陛下全權特使現在宣布與欽差大臣共同訂立了一項草議,其條款如下: |

” |

英軍登陸香港

1月24日,當談判之際,英軍司令伯麥下令佔領香港島, 並指派英艦「琉璜」號執行此任務;「琉璜」號艦長愛德華·貝爾徹在《環球航行記》稱:「我們在1841年1月25日上午8時15分登上陸地......艦隊於26日到達,海軍陸戰隊登陸,在駐地升起英國國旗。司令官伯麥爵士在艦隊的其他軍官陪同下,在陸戰隊施放的禮炮和軍艦的隆隆炮聲中,正式佔領該島」;「琉璜」號從大嶼山西南駛往香港,在水坑口登陸[4]:8。香港並不能吸引人前來定居;當時只有3,650人聚居於20條村落,住在港口漁船上之漁民則有2千人[2]:200。6月7日,英國將香港宣布為自由港[4]:39。

1841年1月27日,義律提出「穿鼻條約」草案,其中一條是割讓香港島,要求照此訂約,琦善並未接受要求[4]:8-9。雙方對於「香港」究竟是整個香港島還是小漁村香港仔(註:香港島得名於島上的香港仔漁村)爭執不下[11]。1月27日,义律和琦善在番禺蓮花山舉行秘密會議,雙方對「香港」之定義爭執,後來琦善在奏摺辯稱「若就全島而論,東西約長五十里,南北約寬二十里。專就香港而論,東西約十里,南北約五里,島內間有民房田廬,較之别島爲少。奴才原擬祇就香港酌請裁給,今該夷藉圖全島,是其得隴望蜀,狡詐性成。」[12] 查理·義律按自己理解決定佔領整個香港島,於1841年1月25日英艦「琉璜」號抵港,卑路乍率船員登陸今上環水坑口(Possession Point,英語為「佔領角」,中文名稱沒有照譯)升英國國旗[3]:319[13]。

草约淪為空文

1月,琦善與查理·義律在中英两國政府不知情下草擬《穿鼻草約》[14][15],於1月20日由查理·義律發出《致女皇陛下臣民通函》中,宣稱和琦善之間「達成初步協議」[14]。义律于1841年1月21日单方面公布了这项草约,但事实上双方未正式签约,因为琦善未得到道光皇帝同意割让土地的谕令,不敢签字,而沒有諭令批准的草約淪為空文[16]。

2月10日,雙方又於穿鼻洋蛇灣舉行會議,史稱穿鼻會議,琦善重申准令英方前來廣州通商,並在「宝安縣(新安縣)屬之香港地方一處寄居」,但義律不同意,堅持要取得香港全島,最後會議再度沒有任何結果。[11]

2月13日,義律要求琦善在草約上蓋印。琦善向道光帝表示:

| “ | 若就全島而論,東西約長五十里,南北約二十里。專就香港而論,東西約十里,南北約五里……今該夷圖借全島,是其得隴望蜀,狡詐成性。 | ” |

| ——署理兩廣總督督琦善奏報查明香港地勢及現籌辦案件折[17] | ||

14日,琦善奏报他与义律会谈情况并呈上他拟就的允予英人寄居香港的章程底稿。道光帝阅过奏折后,怒斥琦善“与逆夷翻如莫逆”,“丧心病狂”。对琦善所拟上述“章程”,亦斥为“一片呓语”[18]。21日,广东巡抚怡良参奏琦善私许割地,道光帝以琦善“代逆乞恩,丧尽天良”,于2月26日谕令将他“革职锁拿来京,严行讯问”。該草約淪為一紙空文。[11][19]

事后,雙方政府都不承认这项草约。1841年5月14日,英國外交大臣巴麥尊抨擊義律,稱其与琦善之間不像簽署了割讓香港的正式條約,即使有了琦善簽署的條約,它也是未經清朝皇帝批准。[11]英国政府认为草约索取的权益太少,将义律撤职。亦因清英雙方並未達成和議,故英國再次從長江北上進攻,逼使清朝簽訂中國近代第一個不平等條約——《南京條約》。

1842年6月,璞鼎查指揮從印度調集百餘艘船隻、萬餘士兵;8月29日耆英、伊里布代表清政府同璞鼎查在南京江面上英艦「康沃利斯號」上,簽訂《南京條約》,第三款關於割讓香港文字為:「因大英商船遠路涉洋,往往有損壞須修補者,自應給予沿海一處,以便修船及存守所用物料。今大皇帝准將香港一島給予大英帝國主暨嗣後世襲主位者常遠據守主掌,任便立法治理。」[4]:9-10

Remove ads

評價

本約與《南京條約》相較,《南京條約》完全割香港,本約尙保留中國在香港收稅的權利;《南京條約》開五口通商,本約只開廣東一口通商;《南京條約》賠款二千一百萬元,本約只賠款六百萬元。且義律因訂本約大受巴麥尊指責。因此蔣廷黻認為此約是當時時勢所許可對清廷最優的條件,損失最少。[20]

參考文獻

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads