热门问题

时间线

聊天

视角

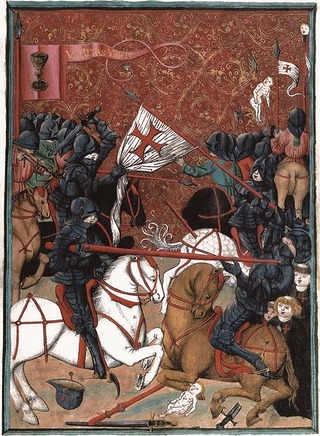

胡斯战争

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

胡斯戰爭(德語:Hussitenkriege,捷克語:Husitské války,英語:Hussite Wars),又名波希米亞戰爭、胡斯革命,是一系列在1419年7月30日至1434年5月30日发生于波希米亚王国及其邻近地区的军事冲突。战争的双方最初是被1415年在康斯坦茨以异端罪处死的布拉格神学家扬·胡斯的追随者,以及罗马人的国王西吉斯蒙德(同时也是匈牙利和波希米亚国王)领导的十字军部队和他的天主教盟友。到最后,冲突也蔓延到胡斯派内部,温和的圣杯派打败了激进的、带有千禧年主义和社会革命色彩的塔博尔派。

此條目需要补充更多来源。 (2022年1月7日) |

这场战争中爆发的不仅是宗教冲突,也包含民族和社会矛盾:一方面是宗教改革前的胡斯派与教宗领导的天主教会之间的对立,另一方面是在波希米亚境内讲德语者与讲捷克语者之间的矛盾,以及贫苦的农民与富裕的城市居民和贵族之间的分歧。在戰爭初期到中期,由於在扬·杰式卡和普洛科普的領導以及波希米亞當地的兵器工業支援下,胡斯信徒击退了教宗马丁五世号召的五次十字军进攻。之后,圣杯派与已加冕为皇帝的西吉斯蒙德在巴塞尔会议上达成妥协,并签署了《巴塞尔妥协书》。根据协定,他们承认西吉斯蒙德为波希米亚国王,而西吉斯蒙德则在很大程度上同意按照胡斯派的主张改革波希米亚教会,包括允许平信徒领受圣餐中的酒杯、没收教会财产、保障讲道自由,以及依照《圣经》惩罚大罪之人。圣杯派的名称来自他们坚持的“饼酒兼领”。他们由此成为欧洲历史上第一个在路德宗宗教改革之前近百年,就迫使皇帝和教会与之谈判并作出让步的宗教团体。

Remove ads

历史背景及起因

除了波希米亚人的民族诉求之外,这场改革运动主要是由教会的道德堕落以及人们对根本革新的渴望所引发的。到14世纪时,教会已经失去了以往的公信力。尤其是圣职买卖、通过教会俸禄积聚财富的行为,以及教会整体的不可信任——这些问题在1378年的天主教会大分裂中暴露无遗,并在1409年的比萨大公会议上进一步加深——都引起了普遍的不满。[1]“教会的分裂使其声望与可信度大大受损。想想那两位教宗互相诅咒的场面,或者维持两个奢侈教宗宫廷所需的巨额开支,就足以说明问题。”[1]据约瑟夫·瓦尔卡所言,胡斯运动的兴起正是教会弊端的结果,其根源在于教宗分裂以及神职人员的道德腐化。[2]

在危机时期,英国哲学家约翰·威克里夫的著作在布拉格大学中广为流传。起初,人们主要研读的是他的哲学著作,随后才开始关注他在神学和教会政治方面的论文。[3]威克里夫的著作“以《圣经》之名,直接质疑了整个教会等级制度的权威与统治”。[4]对他而言,《圣经》是信仰与思想的根基,一切观点和论证都必须以此为出发点——这种理念后来成为路德宗宗教改革的核心原则之一,即“唯独圣经”(sola scriptura)。

威克里夫抨击了教会的世俗统治——以及随之而来的世俗财产与财富——认为这些在《圣经》中毫无依据。据此,他主张世俗领主有权剥夺犯罪堕落的教会所占有的财物。威克里夫还宣称,教宗也可能是被诅咒之人,信徒没有义务服从他。因此,每个信徒都有责任亲自阅读和理解《圣经》。基于《圣经》,他否定了诸如洗礼和忏悔礼等圣礼,也认为每年举行的圣餐仪式并没有圣经依据。[5]他的著作中最受争议的部分,是他对圣餐礼(圣体圣事)的看法。他认为在圣餐仪式中并不存在所谓“面饼与葡萄酒实质化为基督的身体与血液”的变化,面饼与葡萄酒的本质并未转化,而圣餐只是一种象征性的、后来附加的仪式——这一观点是胡斯后来未曾采纳的少数意见之一。威克里夫认为由教会所施行的圣礼皆属多余,因此他进而质疑教会本身的必要性。他还指出,凡身陷大罪的神职人员都无权要求他人服从。他严厉批评教会的物质财富,认为这与教会宣扬的清贫理想背道而驰,并从根本上动摇了教宗的权威。威克里夫认为,教宗的地位是篡夺而来的,因为《圣经》中根本没有关于教宗制度的根据。在他晚期的著作中,威克里夫甚至越来越多地把教宗与《启示录》中所说的魔鬼或敌基督等同起来。[6]

到了世纪之交,扬·胡斯接触到了这些著作。他不仅阅读了威克里夫的作品,还对其中的部分段落作出评注,并扩展了某些论点。1403年,所谓的“威克里夫四十五条论纲”首次出现。最初的版本只有24条,由1382年伦敦地震会议上汇编而成。布拉格的学者约翰内斯·许布纳在此基础上又增添了21条,于是形成了45条。这份论纲在此后几年中,以及在后来的宗教会议上,被用来作为反对胡斯改革运动、尤其是攻击扬·胡斯本人的依据。[7]

学界如今普遍认为,当时在波希米亚改革运动中出现的各种思潮——威克里夫主义、对捷克民族改革的强调,以及对教会道德败坏的再度强烈批评[8]——都在扬·胡斯身上汇聚了起来。他成为胡斯主义的核心代表人物,同时也是其悲剧性的化身。胡斯很快便开始将威克里夫的思想付诸实践。

Remove ads

在波希米亚的一些城市中,讲德语的移民曾发挥着重要作用。这些移民及其后代往往构成了城市的上层阶级,而捷克人多属于农村人口。起初,来自西方的移民受到友善的接纳,波希米亚的旧贵族也部分认同他们,从讲德语地区吸收了骑士文化。然而,这种局面在14世纪末期发生了变化。德意志移民的流入逐渐停滞,而捷克的波希米亚人则开始逐步摆脱依附,确立自我认同。支撑这一过程的核心,是捷克语。它成为凝聚本土居民的纽带,同时也将他们与德语移民及其后代区分开来。由此,一种捷克民族意识开始逐渐形成。其显著体现之一,就是宫廷文学——原本主要来自德语地区——开始被翻译成捷克语。宗教文本的译作也越来越多。这些翻译多由捷克神职人员完成,他们被视为民族意识觉醒的先驱者。正如当时所言:“在14世纪的波希米亚,每当社会矛盾出现,人们总能轻易地将其与捷克语与德语使用者之间的语言分歧联系起来。”[9]

随着14世纪初移民流入的停滞,捷克族人口在城市中的比例也逐渐上升。这些人开始将不满情绪转向那些在城市行政机构等高位上担任职务的德意志人。捷克底层与德意志上层之间的对立由此日益固化。与此同时,德意志一方也产生了越来越多的不信任,尤其针对下层捷克贵族——后者凭借不断提高的教育水平,越来越多地进入教会体系,担任神职。这使得波希米亚德意志人感到自己在国家与教会中的主导地位正受到威胁。[10]彼得·希尔施指出,捷克民族意识的增强,主要源于教会职位中德意志人占据优势所造成的竞争关系。[11]波希米亚国王瓦茨拉夫四世也推动了这种民族诉求。1408年,他首次任命了一个以捷克人为多数成员组成的布拉格市议会。[12]

国王西吉斯蒙德为扬·胡斯前往1414年召开的康斯坦茨大公会议提供了“安全通行保证”(即往返及逗留期间的保护信),并承诺颁发正式的通行文书。胡斯于1414年11月3日提前抵达康斯坦茨,但在同月28日,却违反约定被拘禁在主教座堂唱诗班长的住所内;从12月6日起,他被转押到道明会岛修道院的半圆形附属建筑中。当西吉斯蒙德于12月24日抵达康斯坦茨时,他对违背通行保护信的行为表示愤怒,但并未采取任何行动营救胡斯。因为他当时更关心的是继承其兄瓦茨拉夫四世的波希米亚王位,因此更在意修复波希米亚的声誉,而非保全胡斯本人。

从1415年3月24日起,胡斯被转移到条件稍好的住所——后来圣斯蒂芬学校所在地的赤足塔。随后,他又被关押在戈特利本城堡的监狱塔中。1415年5月4日,大公会议对威克里夫及其学说作出了死后定罪。6月5日,胡斯被转押到方济各会修道院,在那里度过了他生命的最后几周。6月5日至8日期间,他在修道院的食堂接受审讯。会议要求他公开收回并放弃自己的教义,但胡斯拒绝了这一要求,始终坚定不移。

1415年7月6日上午,胡斯在康斯坦茨大教堂举行的大公会议全体会议上,被以其“教会乃由被预定得救者组成的无形团体”这一教义为由,判定为异端,处以火刑。行刑者将他的骨灰撒入莱茵河中。

当西吉斯蒙德出卖胡斯的消息,以及胡斯的战友布拉格的杰罗姆面临(并最终遭受)火刑的消息传到波希米亚和摩拉维亚后,当地贵族于1415年9月2日向大公会议递交了一份书面抗议书,即著名的《波希米亚人抗议书》(Protestatio Bohemorum),[13]强烈谴责会议的做法。对此,作为波希米亚国王瓦茨拉夫四世的同父异母弟弟,西吉斯蒙德以威胁回击,发出信件声称要彻底消灭所有威克里夫派和胡斯派信徒。然而,这种恐吓反而使胡斯的追随者人数大增,以至于瓦茨拉夫四世国王不得不采取强硬手段加以遏制。他尤其加强了此前的政策,更加系统地排斥波希米亚贵族进入国家与教会的要职。

Remove ads

過程

胡斯被處死後,支持胡斯的地方貴族及民眾對教廷激烈抗議,最後教廷對波希米亞發佈「禁行聖事」的處罰禁令。1419年,在神聖羅馬君主(只當選羅馬人民的國王,未就任帝位)兼波希米亞國王瓦茨拉夫四世斡旋下,終於讓禁令解除,然而原本以胡斯信徒為主的布拉格市議會卻遭到解散,還有人被逮捕,代之而起的是以天主教為主的新市議會。胡斯信徒非常憤怒,同年7月30日,部份激進的胡斯信徒在神父揚·柴利夫斯基的率領下走上街頭示威遊行,人潮聚集至新城市政厅前的查理廣場,要求釋放被逮捕的胡斯信徒。隨著遊行群眾情緒的高漲,也益發激起反胡斯派的不滿,突然有人由市政大廳的窗口向胡斯信徒丟擲石塊,立刻引爆了一觸即發的情勢。狂怒的激進份子衝進新市政廳,在群眾的鼓譟煽動下,將市長及市議員共7人自新市政廳拋出窗外向樓下一大群手持長矛的抗議者,七人全部死亡,此即為「第一次布拉格拋窗事件」。据当时的记载,瓦茨拉夫四世在得知这一消息后,受到极大刺激,中风发作。不到三周后的1419年8月16日,这位波希米亚国王便去世了。[14]

胡斯派拒绝承认西吉斯蒙德为国王,因为他当年违背了对扬·胡斯所作的安全通行承诺,被视为杀死胡斯的刽子手。瓦茨拉夫四世死后数日,布拉格的胡斯派民众以武力占领了教堂和修道院,强行推行“饼酒兼领”的圣餐仪式,或干脆将这些建筑摧毁、焚烧。起义持续了数周之久。

1419年11月,在激进的胡斯派与瓦尔滕贝格的切涅克的雇佣军为争夺布拉格小城的战斗之后,经过对135名贵族及四座王室城市的放逐,双方达成了一项临时和平协议,该协议维持至1420年4月。同时,布拉格新城的法官们将前一年被胡斯派占领的高堡归还给波希米亚摄政王后巴伐利亚的索菲亚。这一举动令激进的胡斯派感到失望,他们遂离开布拉格。胡斯派领袖扬·杰式卡及其主要部将,由布伦内克·冯·费尔斯率领,经由塞济莫沃乌斯季前往比尔森。该城由神父瓦茨拉夫·科兰达管理,彼时已成为激进胡斯派的重要据点。也正因此,这座胡斯派堡垒成为由西波希米亚贵族领导的天主教联盟的首要攻击目标——这促使扬·杰式卡决心保卫此地。1419年12月,比尔森附近爆发战斗,王室与天主教联军在此首次败于一支规模不大的胡斯派部队。

Remove ads

1419年,胡斯黨人推舉貴族揚·傑式卡領導布拉格起義,反對新任的神聖羅馬帝國皇帝及波希米亞國王西吉斯蒙德。戰爭前期傑式卡擔任軍事統帥,於1420年7月率部在布拉格城郊維科山粉碎西吉斯蒙德發動的第一次十字軍征討,此戰稱為維科山戰役。1422年初傑式卡領導胡斯軍,在庫特納霍拉和涅梅茨布羅德交戰中,採用迂迴包圍戰術,再次擊敗第二次十字軍進攻。

1424年10月11日,傑式卡在率軍圍攻普日比斯拉夫時死於瘟疫。普洛科普承繼了他的統帥地位,繼續對抗天主教會以及支持天主教的神聖羅馬帝國。

1430年代初,胡斯黨人分裂為聖杯派和塔博爾派,也稱作溫和派和激進派。經濟和政治上較穩固的聖杯派開始與封建天主教陣營勾結。貧民革命軍成了聖杯派前進道路上的障礙,市民階級和貴族公開背叛人民,其力量已佔三倍優勢。溫和的聖杯派在長期鬥爭中,已掌握了波希米亞經濟,基本實現了他們的主張,他們不能容忍激進的塔博爾派(由普洛科普領導)的繼續發展威脅到自身的利益,就轉而投向敵人來反對塔博爾派。

1432年12月,在巴塞爾宗教會議上,天主教與聖杯派秘密談判,聖杯派的基本要求得到一定的保證後,他們就背叛了塔博爾派。1432年5月,聖杯派在天主教會和皇帝的支持下,在利帕尼與塔博爾派進行了會戰。聖杯派出動了步兵二萬五千人,騎兵數千人,戰車六百輛,而塔博爾派只得步兵一萬,騎兵八百騎和戰車三百六十輛迎敵。聖杯派以優勢兵力佯作強攻,繼而退卻,普洛科普判斷失誤,把敵人偽裝的撤退當作真正的潰逃,就向敵人猛烈地撲去,從而削弱和破壞了大車防禦工事的防守。這時,敵軍騎兵突然攻擊塔博爾軍的側翼,並襲擊了幾乎毫無防禦的營地,塔博爾騎兵將領恰克率領騎兵臨陣脫逃,導致全軍的潰敗,普洛科普等陣亡。

利帕尼之戰標誌著胡斯戰爭的基本結束。塔博爾派的殘部一直堅持到了1437年,在西翁之戰中才被殲滅,塔博爾城則維護了相對的獨立,直到1452年才陷落。

Remove ads

注釋

- 奥雷布派是波希米亚东部的一个胡斯派联盟。

- 该联盟为波希米亚北部的胡斯派组织。

- 比尔森联盟是波希米亚天主教忠诚者的主要力量。

- 波兰最初支持胡斯派,但当胡斯主义蔓延至波兰后,波兰胡斯派在格罗特尼基战役(1439年)中被击败。

- 被胡斯派视为异端并受到迫害。亚当·德罗汉是一位著名的反对扬·杰式卡的亚当派领袖,他和其他人可能在战争中幸存下来,然后秘密生活。

Remove ads

参考文献

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads