| 名稱

|

圖片

|

地區

|

入選年份

|

聯合國教科文組織數據

|

面積

公頃(英畝)

|

簡介

|

來源

|

| 烏布蘇盆地

|

|

烏布蘇省、扎布汗省、庫蘇古爾省*; 俄羅斯:圖瓦共和國* 俄羅斯:圖瓦共和國*

50°16′30″N 92°43′11″E

|

2003年

|

自;0769rev !769rev;2003;ix、x

|

7009898064000000000♠898,064(2,219,160)

|

烏布蘇盆地的面積達1,068,853公頃(2,641,190英畝),是東北亞地區最北邊的內流盆地,其名來自蒙古國內最大的鹹水湖-烏布蘇湖,該湖泊是水鳥、海鳥、候鳥的重要棲息地。此區域由12個保護區組成,這些保護區內保有歐亞大陸東部主要生物群系。西伯利亞大草原生態系統為各式各樣的鳥類提供棲息地,沙漠地區裡生活著許多特有動物,如沙鼠、跳鼠和虎鼬等,而山區地帶則是一些如雪豹、盤羊、亞洲野生山羊等瀕危動物的棲息地。此景點跨越蒙古國與俄羅斯兩國,其中87,830公頃(217,000英畝)位於俄羅斯的圖瓦共和國內,另外的810,234公頃(2,002,130英畝)位於蒙古國的烏布蘇省、扎布汗省、庫蘇古爾省內。景點內的從沙漠、沙漠草原、草原,到針葉林、落葉林、洪氾林、沙丘、苔原等多項生物景觀,橫跨淡水和鹹水系統。2003年時,聯合國教科文組織將此處納入世界遺產名錄,這也是蒙古第1處與其他國家共有的景點。

|

[3][7]

|

| 鄂爾渾峽谷文化景觀

|

|

後杭愛省、前杭愛省、布爾干省、色楞格省

47°33′24″N 102°49′53″E

|

2004年

|

文;1081rev !1081rev;2004;ii、iii、iv

|

7009121967000000000♠121,967(301,390)

|

佔地121,967公頃的鄂爾渾峽谷文化景觀目前分別在後杭愛省、前杭愛省、布爾干省、色楞格省境內,距烏蘭巴托西南約360公里。在鄂爾渾河兩岸遼闊的草地有著許多歷史遺跡,這些遺跡最早可追溯到公元6世紀。此外,成吉思汗在13世紀至14世紀時的帝國首都哈拉和林,回鶻汗國首都窩魯朵八里,蒙古藏傳佛教寺院額爾德尼召,突厥語族語言最早的文字記錄的鄂爾渾碑銘等皆位在此處。此處經歷過匈奴人、突厥人、維吾爾族、契丹人、蒙古人等佔領,清楚地反映出游牧生活變遷,游牧民族的社會、管理、宗教的共生關聯性,並展現出鄂爾渾峽谷在中亞歷史上的重要性,至今日仍有一些游牧民族在此放牧。2004年,聯合國教科文組織將此處納入世界遺產名錄內。

|

[8]

|

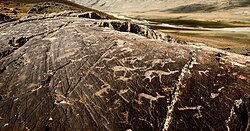

| 阿爾泰山脈岩畫群

|

|

巴彥烏列蓋省

49°20′2″N 88°23′43″E

|

2011年

|

文;1382 !1382;2011;iii

|

7008113000000000000♠11,300(28,000)

|

在阿爾泰山脈中,目前共發現三處大量石刻遺跡與隨葬的紀念碑,這些遺址展現自12000多年來,人類文化在蒙古國的歷史發展。此處最早的岩畫顯示在約在11,000至6000年前期間,多數地區有著森林覆蓋,並向獵人提供大型狩獵場所。其後,岩畫紀錄著阿爾泰山地景觀漸漸轉為今日的高山草原,並同時記錄著此處的人民轉為放牧生活方式。最晚的岩畫估計在公元前1000年早期製作,此時是斯基泰人與突厥人的活躍時期,畫作上顯示出此處的人類生活方式開始向游牧生活過渡期發展。這些岩畫群為後世提供富有價值的東北亞地區史前社會資料,因而在2011年被聯合國教科文組織納入世界遺產名錄。

|

[9]

|

| 大不儿罕合勒敦山及其周围的神圣景观

|

|

肯特省

48°45′43.12″N 109°0′33.5″E

|

2015年

|

文;1440 !1440;2015;iv、vi

|

7009443739200000000♠443,739.2(1,096,503)

|

大不兒罕合勒敦山及其周圍的神聖景觀位於蒙古國東北布的肯特山脈中部,這裡是中亞大草原及西伯利亞泰加群落針葉林的交界處。此處是蒙古人的聖山,在這裡有著蒙古人的祭祀建築遺址-敖包,其祭拜儀式混合了古老的薩滿教和佛教儀式。根據蒙古秘史記載,不兒罕合勒敦山是成吉思汗的出生及埋葬地,見證他傳奇的一生。2015年,聯合國教科文組織將此處納入世界遺產名錄。

|

[10]

|

| 達斡爾景觀

|

|

東方省*; 俄羅斯:外貝加爾邊疆區* 俄羅斯:外貝加爾邊疆區*

49°55′48.8″N 115°25′31.6″E

|

2017年

|

自;1448rev !1448rev;2017;ix、x

|

7009912624000000000♠912,624(2,255,140)

|

達斡爾景觀橫跨蒙古國與俄羅斯,此處是綿延蒙古東部、俄羅斯西伯利亞、中國東北部一帶的達斡里亞草原(Daurian Steppe)生態系中最佳典範。此處氣候具有明顯的乾旱及潮濕等週期性變化,成為世界上具有特殊意義及多樣性物種的生態系統。其生態包括草原、森林、湖泊、濕地等樣式,因而發展出許多不同類型的生態系統,並有不少稀有動物在此棲息,如白枕鶴和大鴇,以及許多瀕危或受威脅的候鳥種類等。此處同時也是黃羊遷徙途徑中的重要場所。2017年,聯合國教科文組織將此處納入世界遺產名錄,這也是蒙古第2處與其他國家共有的景點。

|

[11][12]

|

| 鹿石遗迹以及相关青铜时代遗址

|

|

后杭爱省库苏古尔省47°44′34″N 101°13′33″E

|

2023年

|

文;1621rev !1621rev;2023;i、iii

|

7007976803000000000♠9,768.03(24,137.3)

|

由三处鹿石遗址组成,承载着可追溯到青铜时代晚期、铁器时代早期的巨石文化,一般用于仪式及丧葬活动。这些石头由花岗岩块制成,上面刻有鹿、人脸、符号和不同动物的图案,迄今为止已发现约1200块此类石头。这些纪念碑又被称为石堆墓(khirgisüürs),附近还有石板墓。

|

[13]

|