热门问题

时间线

聊天

视角

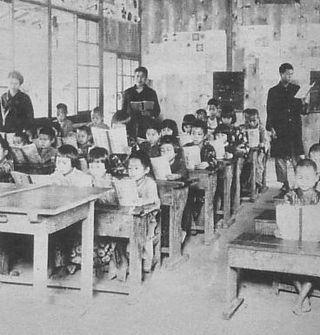

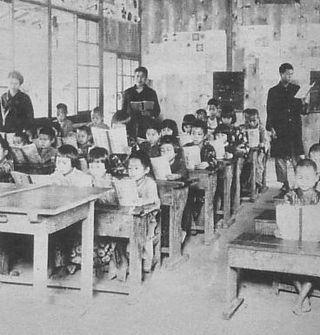

蕃童教育所

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

蕃童教育所是台灣日治時期蕃地的原住民義務教育學校,存在於1908年至1945年間,並在1936年改稱教育所,屬於警務系統理蕃政策的一部分,其學校老師全由當地警察兼任,實質上為行政控制及治安管制,教育目的則是其次。蕃童教育所最多於1934年設有188處,其學生逐年增加,在1943年時有11,596人。中華民國在1945年二戰後接收統治台灣,將教育所改制為「國民學校」,是台灣大部分山地原住民族部落國小的前身。

另外,蕃人公學校則是另一類型的原住民學校,其屬於學務系統,且大多位在平地的一般行政區,並在1922年改制為「公學校」,以及在1941年與小學校一同改制為「國民學校」。

沿革

1895年,日本國透過馬關條約取得福建台灣省主權,乙未戰爭結束後,日本正式完全取得在台殖民地,在同年11月8日向日本東京大本營報告「全島悉予平定」,並隨後在1902年後展開一連串的理蕃政策,開始系統性地將殖民地向外擴張。1903年開始採武力征伐,並將理蕃事務移轉到警察機關,所有蕃地相關事務,皆由警察本署管轄,蕃政與警政合一,於是開始在這些位在原住民地區的新殖民地普設「警察官吏派出所」,簡稱派出所。設於原住民部落間的這些派出所除了一般治安維護,戶政等等事務外,與台灣其他地方派出所最大不同的地方,就是這些派出所警察需要在公務之餘教授於學校內原住民兒童日語及禮儀,並負責簡易的兒童醫療保健工作。此時,上課場所並沒有一定規模,也沒一定的學制。

這政策實施不久後,當時的台灣總督府警務局提出建議:「蕃人教育應以埔里為中心,將台灣分成南北兩地,北部「蕃童」皆由總督府殖產部設校,由警察人員管理教育。南部則依民情,『智識』較高地區者設蕃人公學校」建議中,由殖產部設校提供經費、警察人員於業餘時間擔任老師(警手)的學校,亦稱為「蕃童教育所」。

1904年5月,蕃薯藔廳「蚋仔只警察官吏派出所」,及6月嘉義廳「達邦警察官吏派出所」招收當地原住民學童,分別在9月27日、11月4日開始授課,被視為是蕃童教育所的初始。

Remove ads

佐久間左馬太在1906年4月上任臺灣總督後,積極推行理番政策,並將警察本署的蕃務係改為蕃務課。1908年3月13日,台灣總督府頒定《蕃童教育標準》(教育所に於ける教育標準)、《蕃童教育綱要》、《蕃童教育費標準》,確立了山地原住民的初等教育制度,並開始在蕃務官吏駐在所設立「蕃童教育所」,首要目的是為了維持治安,招收年滿七且不諳國語、臺灣語的學童。蕃童教育所又分為甲、乙種,甲種教育所有常設的學校設施,乙種教育所則是借用駐在所空間使用,其設備較甲種簡陋。蕃童教育所的授課老師並非是一般公學校、小學校、或蕃人公學校的教諭、囑託或訓導,而是由位於教育所不遠的派出所警察業餘兼差擔任,教育所直屬管理單位則是負責開採當地阿里山檜木的台灣總督府民政局殖產部。

隨著蕃地治理逐漸穩定,台灣總督府於是在1928年1月修正《蕃童教育標準》,將蕃童教育所改以生活情感及精神教化為原則,目的則為「施以德育,涵養國民必要之性格,使學習國語(日語),成善良之風習。」蕃童教育所由州廳設立,並廢止了教育所的甲、乙種類別,將所有的教育所設施都標準化,規定教育所應設置宿舍、農業實習地,設置年限訂定為四年,教授科目為修身,國語,圖畫,唱歌,體操,實科則包含農業、手工、裁縫。1936年,台灣總督府立法將「蕃」字以「高砂」(台灣的異稱)替代,蕃童教育所因此更名為「教育所」。

1941年4月1日,《臺灣教育令》修正,將小學校、蕃人公學校與公學校一律改稱為國民學校。當局為了增強在戰時間的原住民教育,教育所的相關法規也在同年修正,允許修業年限延長至六年,教科則改為國民科(修身、國語、國史、地理)、理數科(算數、理科)、體鍊科(體操、武道)、藝能科(音樂、習字、圖書、家事、裁縫)、實業科(農業)。在1943年6月,在台灣的154處教育所中,40處教育所延長為六年制。

在國民政府接收台灣後,教育所自1946年改制為「國民學校」,並由各縣政府接管[1]。

畢業後升學

學生從教育所畢業後,可就讀第一號表及第二號表的國語學校、農業講習所、農業傳習所、或其他中等教育學校。依1943年的統計,從蕃童教育所/教育所畢業升學再畢業者有1,337人,其中已於中等學校以上的畢業生有醫學校2人、師範學校4人、中學校2人、農林學校9人、女學校2人、商工學校1人;從醫學校畢業的兩人分別是樂信‧瓦旦、哈勇‧吳松,後來在新竹州的泰雅族部落擔任公醫。

特色與影響

蕃童教育所是台灣日治時期很特殊的教育機構。其特色有:

- 實施對象是法令上所說的「智識」未開的原住民,實際上就是尚未歸順日本政權的原住民部落地區。

- 蕃童教育所的上級單位,是負責經濟事務的民政局殖產部,其用意突顯出原住民教育與日本開發台灣山地資源的相關性。

- 蕃童教育所的老師是由完全沒有受師範教育的警察擔任,其用意則在治安考量上。

- 教育呼應政治策略的需求,國家透過教育進行「理想國民」的塑造。[2]

在1943年4月,全台蕃童教育所共有154所,學童共11,596人。蕃童教育所的普設,讓日治時期原住民的義務教育普及率達到86.4%,比台灣人就讀的公學校普及率71%還高出很多。因此,日語成為原住民當時的第二語言,且相對能有效達到管理原住民的目的。蕃童教育為原住民引進了現代化教育,就某種層面而言確有其功效。[3]

教育所列表

依1943年4月底統計,全臺灣設有154處教育所,皆位在蕃地,其中台北州15處、新竹州18處、台中州25處、台南州5處、高雄州51處、台東廳23處、花蓮港廳17處;而各州廳最早設立的教育所分別是烏來教育所、角板山教育所、南勢教育所、達邦教育所、蚊仔只教育所、カラタラン教育所、グークツ教育所。此處之原住民種族為日治時期的分類,分為泰雅族、布農族、鄒族、排灣族、阿美族、雅美族、賽夏族等七族。

Remove ads

Remove ads

Remove ads

相關條目

附註

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads