热门问题

时间线

聊天

视角

輻射強迫

氣候變化的因素引起的大氣能量通量變化 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

辐射强迫(英語:Radiative forcing),或译为輻射驅動力、气候强迫(climate forcing)[1],是由气候变化的自然或人为因素引起的大气能量通量变化,以瓦特/米2为单位。[2]是用于量化和比较地球能量平衡变化的外部驱动因素的科学概念。[3]相关的学术名词还包括气候系统反馈和内部可变性。

此條目翻譯品質不佳。 (2022年3月4日) |

正辐射强迫意味着地球接收太阳辐射的能量多于它向太空释放辐射的能量。这种能量的净增益将导致地球气候变暖。相反,负辐射强迫说明地球向太空辐出的能量多于它从太阳接收到的能量,从而导致地表冷却。行星与其环绕的恒星和宇宙空间达到辐射平衡状态时,称为净零辐射强迫,此时的行星表面温度称为行星平衡温度。[4]

科学家在对流层顶和平流层顶对地球上的辐射强迫进行了估算。辐射强迫值随太阳活动强度、地表反照率、大气中的温室气体和气溶胶的浓度变化而变化。

Remove ads

辐射平衡

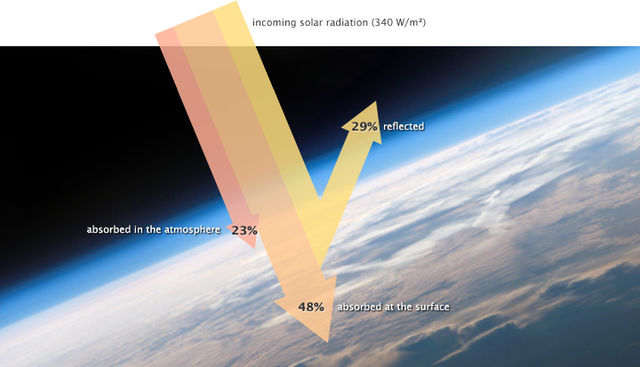

几乎所有影响地球气候的能量都是以太阳辐射能的形式到达地球的。行星及其大气层可以吸收和反射一些短波能量,而长波能量则被辐射回太空。吸收能量和释放能量之间的平衡决定了全球平均温度。因为大气层吸收了一些地表辐射的长波能量,所以地球会比没有大气层时更温暖(参见温室效应)。

辐射平衡会因太阳活动强度、云和大气气溶胶的反射、各种温室气体和地表的吸收,以及各种地表和云的热辐射强度等因素而发生变化。任何能够导致辐射平衡状态发生变化、辐射平衡温度出现升降的因素都属于辐射强迫。比如入射太阳光强度的变化、云层和气溶胶大量形成、大气温室气体浓度变化、季节改变、地表植被类型改变,都会产生辐射强迫。

Remove ads

IPCC 报告

政府间气候变化专门委员会(IPCC) 第四次评估报告报告将辐射强迫定义为: [6]

“辐射强迫是衡量一个因素对改变地球-大气系统中输入输出能量平衡的影响的量度,是衡量该因素作为潜在气候变化机制的重要性的指标。在本报告中,辐射强迫值是相对于 1750 年定义的工业革命前情况的变化,单位以瓦每平方米 (W/m2) 表示。”

简单来说,辐射强迫是指“……在大气层顶部测量的、地球每单位面积的能量变化率”。 [7]在气候变化的背景下,“强迫”一词仅限于由外部因素造成的地表-对流层系统辐射平衡的变化,平流层动力学没有变化,运行中没有地表和对流层反馈(没有由于对流层运动或其热力学状态的变化而引起的间接影响),并且没有动态引起大气水(包括蒸气,液体和固体形式)的数量和分布的变化。

初步估算

我们可以评估辐射强迫对气候系统外部不同因素的依赖性。 [8]除非必要和注明,否则以下基本估计不包括通过地球系统响应发生的间接反馈(正或负)。强迫(ΔF)即行星总表面和指定时间间隔内的变化。在跨越数十年或更长时间的全球气候强迫的背景下,估计值具有很大的参考意义。 [3]

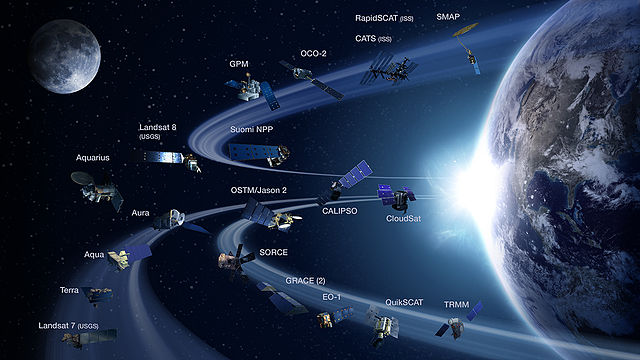

总太阳辐照度(TSI)包括所有波长的太阳辐照度,这个值按波长进行平均就得到太阳常数。在地球年平均轨道半径(即一个天文单位)距离处的大气层顶测量,可得太阳常数值约为 1361 Wm-2。[9]地球 TSI 随太阳活动和行星轨道动力学而变化。自 1978 年以来,包括ERB 、ACRIM 1-3 、VIRGO和TIM [10] [11]在内的多种卫星仪器一直在持续测量 TSI,准确度和精度都日益提高。 [12]

将地球近似为一个球体,直面太阳一侧的横截面积 () 等于行星表面积()的四分之一 。全球年平均每平方米地球大气表面的太阳辐照度()就等于 TSI 的四分之一, ,基本为常值。

Remove ads

地球沿着围绕太阳的椭圆轨道运转,因此在任何情况下接收到的 TSI 都会在大约 1321 W·m-2(7月初在远日点)和1412 W·m-2 (1 月初在近日点)之间变化,或每年大约正负3.4%的变化。 [13]瞬时辐射强迫的变化对地球的季节性天气模式和气候带影响较小,这主要是由于地球自转轴相对公转平面存在倾角,年年循环。 [14]在长达数十年的气候变化背景下,这种重复的循环变化只会产生净零强迫(根据定义)。

在典型的 11 年太阳黑子活动周期过程中,年均 TSI 变化范围在 1360 W·m -2和 1362 W·m -2 (正负0.05%) 之间。 [15]从大约公元 1600 年开始,人类就对太阳黑子进行观测记录,并显示出更长周期的振荡(格莱斯堡周期、德弗里斯/苏斯周期等)调节 11 年周期(施瓦贝周期)的证据。尽管太阳活动十分复杂,但 11 年周期一直是整个长期观测记录中幅度最为明显的周期。 [16]

在年代际气候变化的背景下,与太阳黑子有关的 TSI 变化产生了一个小但非零的净强迫。 [12]一些研究表明,太阳黑子有可能在一定程度上影响了小冰河时期的气候变化,这种变化也伴随着火山活动和森林砍伐的变化。 [17]自 20 世纪末期以来,随着太阳黑子活动的下降,平均 TSI 也呈现出小幅下降的趋势。 [18]

在米兰科维奇循环过程中,会出现太阳辐照度变化引起的气候强迫。这个循环的周期约为 40,000 至 100,000 年。米兰科维奇循环由地球轨道偏心率(或椭圆率)、轨道倾角和倾斜方向的类似长周期循环组成。[19]其中,100,000 年的偏心率周期导致的 TSI 波动约为正负0.2%。[20]目前,地球轨道的离心率正接近其最小值(即最接近圆形),导致年平均 TSI 下降非常缓慢。 [19]数值模拟实验还表明,地球的轨道动力学将在至少未来 1000 万年内保持稳定,包括这些周期性变化。[21]

自大约 45 亿年前形成以来,我们的太阳已经消耗了大约一半的氢燃料。 [22]在老化过程中,TSI 将继续以每亿年约 1% 的速度缓慢增加。这种变化率因为数量级太小而无法在一般测量中检测到,在人类历史的时间尺度上可以忽略不计。

附表总结了过去十年中地球接收的太阳辐照度的最大部分变化 (Δτ)。前面讨论的每一种变化都会产生以下影响:

- ,

其中 R=0.30 是地球的反射率。虽然可能有迄今尚未发现的太阳物理学机制,但就目前认知而言,由于太阳日照变化引起的辐射和气候强迫会保持在较小的量级。 [18] [24]

一小部分入射太阳辐射被云和气溶胶、海洋和地貌、冰雪、植被以及其他自然和人造地表特征反射。反射部分被称为地球的球面反照率(R),在大气层顶部进行评估,全球平均年值约为 0.30 (30%)。地球吸收的太阳能的总比例为 (1-R) 或 0.70 (70%)。 [25]

大气成分贡献了大约四分之三的地球反照率,仅云就占了一半。云和水蒸气的显着作用与覆盖地球地壳的大部分液态水的存在有关。已观察到地球北半球和南半球的反照率基本相等(在 0.2% 以内),这一结论是值得注意的,因为超过三分之二的土地和 85% 的人口都分布在北半球。 [26]

1998 年以来,包括MODIS、VIIRs和CERES在内的多种卫星遥感仪器升空,长期持续监测地球的反照率。[27]一些研究也使用了自 1972 年以来可用的Landsat卫星图像。 [28]近年来,卫星遥感仪器的测量精度有所提高,结果逐渐趋于一致,科学家们便更有把握评估行星反照率最近的年代际强迫影响。[26]尽管如此,现有的数据记录历史仍然太短,不能支持长期预测或解决其他相关问题。

Remove ads

行星反照率的季节性变化可以理解为一组系统反馈,这些反馈主要是响应太阳强迫循环而发生的。除了大气响应,对地表居民来说最明显的是植被、雪和海冰覆盖的变化。在一年的整个过程中观察到地球平均反照率的年内变化约为 +/-0.02 (+/- 7%),在每个太阳分点的时间附近每年出现两次最大值。 [26]在长达数十年的气候变化背景下,这种周期性循环有助于实现净零强迫。

由于自然过程、人类行为和系统反馈的变化,区域反照率每年都在变化。例如,人类砍伐森林的行为通常会提高地球的反射率,而在干旱地区引入蓄水和灌溉可能会降低反照率。同样考虑到反馈,极地的冰盖损失与黑碳沉积会降低反照率,而中低纬度地区的荒漠化会增加反照率。

在 2000 年至 2012 年期间,在 CERES 测量值的 0.1% 标准偏差范围内并没有识别出地球反照率整体变化的趋势。 [26]除了半球等效性之外,有研究员将目前地球反照率极小的年际差异解读为行星反照率目前可能受到复杂系统反馈作用的限制。尽管如此,历史证据表明,诸如大型火山爆发等罕见事件可能会严重扰乱行星反照率,并且持续数年或更长时间。 [29]

附表总结了 21 世纪前十年地球反照率测量的变化比例值(Δα)。与 TSI 类似,由于行星反照率 (Δα) 的微小变化引起的辐射强迫为:

- .

卫星观测表明,尽管最近发生了自然和人为导致的变化,地球系统的各类反馈还是能使行星反照率大致保持稳定。 [27]但是在较长的时间尺度上,这种外部变化所产生的净强迫是否仍然保持在很小的数量级,则充满了不确定性。

对于充分混合的温室气体,检查大气条件下每条谱线的大气辐射传输代码可用于计算强迫变化 ΔF 作为其浓度变化的函数。这些计算可以简化为针对某种特定气体的代数公式。

- ,

其中C是二氧化碳浓度,单位为百万分之几 (ppm), C0是参考浓度 (278 ppm,1750年) ,是在人类工业革命之前的二氧化碳浓度。

在过去的几十年里(大约从 1950 年开始),人类活动释放到大气中的温室气体含量增长得特别迅速。截至 2020 年,二氧化碳浓度已经增加 50% (C/C0 = 1.5), 对应的辐射强迫效应为 。相比之下,根据最基本的估计,当 TSI 持续增加 1% 或反照率减少 2% 才能产生类似幅度的强迫效应。假设目前的排放增长方式没有变化,未来几十年内二氧化碳浓度翻一番(C/C0 = 2)产生的辐射强迫效应大约为 ΔF = +3.7 W m-2 。

二氧化碳和辐射强迫之间的关系在浓度达到当前值的八倍左右时呈对数关系。此后增加的二氧化碳浓度,变暖效应逐渐减小。[31]然而,一阶近似在较高浓度下是不准确的,并且二氧化碳对红外辐射的吸收没有饱和。 [32]

其他痕量温室气体也有一些不同的辐射强迫关系式,例如甲烷和N

2O(平方根相关)或氟氯烃(线性),其系数可在IPCC报告中找到。[33] 2016 年的一项研究提议对甲烷的 IPCC 报告公式进行重大修改。 [34]在描述近期增长趋势的部分和IPCC 温室气体清单中也包括了地球大气中最具影响力的一些痕量气体产生的辐射强迫。

水蒸气是地球的主要温室气体,目前约占所有大气气体辐射强迫的一半。它的整体大气浓度几乎完全取决于行星的平均温度,并且温度每升高一摄氏度 (°C),就能提高多达 7%(另见:克劳修斯-克拉佩龙关系)。 [35]因此,在很长一段时间内,水蒸气充当系统反馈的一环,放大了由二氧化碳和其他痕量气体浓度增长产生的辐射强迫。 [36]

近年的增长趋势

辐射强迫是用来比较不同人为温室气体随时间不断增加的变暖影响的一个有效量度。下面的表格和数据显示自 1979 年开始,由NOAA的研究人员从大气辐射传输模型中得出自工业革命以来地球大气中长期存在且混合充分的温室气体的辐射强迫发生的变化。[39]该表包括来自二氧化碳(CO2)、甲烷(CH

4)、一氧化二氮(N

2O)、氯氟烃(CFC) 12和11,以及其他十五种卤化气体。[40]这些数据不包括寿命较短和混合不充分的气体或气溶胶的显著强迫贡献(包括甲烷和一些卤素衰变产生的间接强迫)。这些数据也没有考虑土地利用率或太阳活动的变化带来的影响。

数据表明,二氧化碳在总辐射强迫中占主导,而随着时间的推移,甲烷和氯氟烃(CFC) 对总强迫的贡献相对较小。 [39]自 1750 年起算,五种主要的温室气体占了长寿命温室气体导致直接辐射强迫增量的 96% 左右。剩下的 4% 则是由 15 种次要卤化气体产生。

观测表明,2016 年的总强迫值为 3.027 W·m-2 ,加上气候敏感度参数 λ 的普遍接受值 0.8 K /(W·m-2 ),意味着全球气温上升 2.4 K,远大于目前观测到的气温增加幅度(大约 1.2 K)。 [41]这种差异的部分原因是由于全球温度在一定辐射强迫下达到平衡状态的过程会存在滞后效应;一部分原因则是由于存在负的气溶胶强迫[42],实际气候敏感度低于目前测定的值。[43]

该表格还包括“年度温室气体指数”(AGGI),其定义为,在测量数据充分条件下,某年份的长寿命温室气体的总直接辐射强迫与 1990 年测量值的比率。 [39]之所以选择 1990 年,是因为它是《京都议定书》的基准年。该指数可以衡量的内容包括二氧化碳排放和吸收、甲烷和一氧化二氮源和汇的条件的年际变化,以及《蒙特利尔议定书》提及的导致臭氧层破坏的化学物质的大气丰度下降值,还有这些物质的替代品(氢化 CFC (HCFC) 和氢氟烃 (HFC))的增加量等等所带来的影响。AGGI 的值主要与CO2有关。 2013 年,AGGI 为 1.34(表示自 1990 年以来,总直接辐射强迫增加了 34%)。自 1990 年以来,仅CO2产生的强迫效应就增加了约 46%。 不过,大气中氟氯烃(CFC)含量的下降显著缓和了净辐射强迫的增加趋势。

IPCC还有一个表格用来比较不同的气候模式,包括所有类型的辐射强迫,而不仅仅是温室气体带来的强迫。 [44]

直接观测

地球的全球辐射平衡随着地球自转和绕太阳运行而波动,并且随着全球尺度的热异常在陆地、海洋和大气系统中出现和消散(例如厄尔尼诺-南方涛动)。 [45]因此,地球的“瞬时辐射强迫”(IRF)也是动态的,并且在整体变暖和变冷状态之间自然波动。导致这些自然变化的周期性和复杂过程的组合通常会在持续长达几年的时期内恢复,以产生净零平均 IRF。这种波动也掩盖了人类活动导致的长期(十年)强迫趋势,因此对这种趋势的直接观察具有挑战性。 [46]

自 1998 年以来,美国宇航局的云-地球辐射能量系统(CERES) 仪器一直在监测地球的辐射平衡。 [48] [49]该系统每次对全球的扫描都提供了对总(全天)瞬时辐射平衡的估计。该系统的数据记录捕捉到了自然波动和人为对 IRF 的影响:包括温室气体、气溶胶、地表等的变化。该数据集还包括对辐射不平衡的滞后辐射响应;这种滞后效应通过地球系统对温度、地表反照率、大气水汽和云的反馈而产生。 [50] [51]

研究人员使用了来自 CERES、AIRS 、CloudSat和 NASA 地球观测系统中其他卫星仪器的观测值,以解析自然波动和系统反馈的贡献。在多年数据记录中删除这些贡献可以观察大气顶部 (TOA) IRF 中的人为趋势。这些数据分析以一种计算效率高且独立于大多数相关建模方法和结果的方式进行。由此,从 2003 年到 2018 年,直接观测的辐射强迫量增加了+0.53 W·m-2 (+/-0.11 W·m-2) 。大约 20% 的增加量与大气气溶胶含量的减少有关,其余 80% 中,大部分归因于温室气体含量的增加。 [46] [52] [53]

由于全球二氧化碳含量增加,辐射失衡的上升趋势在之前已被地面仪器观测到。例如,位于俄克拉荷马州和阿拉斯加的两个大气辐射测量(ARM) 站点,在晴空条件下都分别收集了此类测量结果。 [54]它们所有的直接观测都发现,在2000~10年代,地表居民所经历的相关辐射(红外线)加热效应增加了 +0.2 W·m-2 (+/-0.07 W·m-2 ) 。 [55] [56]除了只关注长波辐射和最有影响力的强迫效应气体 (二氧化碳) 之外,由于经过大气吸收的削弱,该结果成比例地小于大气层顶处测得的强迫值。

气候敏感性

辐射强迫可用于估计由该强迫引起的稳态(通常表示为“平衡”)表面温度 (ΔTs ) 的后续变化,如下式:

其中 λ 通常用来表示气候敏感度,通常以 K/(W/m2) 为单位,Δ F是以 W/m2为单位的辐射强迫增量。 [57] 以λ=0.8 K/(W/m2)作为典型值来进行计算,由于CO2在这段时间内的增加(从278 到 405 ppm,对应约2.0 W/m2的辐射强迫增量),全球气温比 1750 年的参考温度增加了约 1.6 K,假设大气中的CO2混合比提升到工业革命前值的两倍,则全球气温比当前温度还将进一步上升 1.4 K;这两个增温值的计算都不考虑其他强迫。 [58]

从历史上看,辐射强迫对特定类型的强迫(如温室气体)显示的预测能力最好。[59]对于煤烟等其他人为效应,它的预测效果较差。一种被称为“有效辐射强迫”或 ERF 的新框架消除了大气中与长期表面温度响应无关的快速变化的影响。[59] ERF 意味着驱动气候变化的不同因素可以放在一个更平均的场景中,以便比较它们的影响,并且更便于统一了解全球地表温度如何对各种类型的人类强迫产生响应。 [59]

相关度量

根据定义辐射强迫类似的方法,也可以构建其他类型的度量方法。例如 Shine [60]提到“......最近的实验表明,对于吸收性气溶胶和臭氧的含量变化导致的辐射强迫的‘预测能力’要差得多......我们提出了一种替代方案,即‘调整对流层和平流层强迫’。我们开展的GCM计算结果表明,它是比辐射强迫更可靠的获取 GCM 表面温度变化的预测方法。它是补充辐射强迫作为比较不同机制的指标的候选者……” 。在这段话中,GCM 代表“全球环流模型”,“预测能力”并非指 GCM 预测气候变化的能力,而是作者提出的替代工具帮助解释系统响应的能力。

因此,辐射强迫的概念已经从最初的提法(现在称为瞬时辐射强迫(IRF))逐渐演变为旨在更好地将辐射失衡与全球变暖(全球表面平均气温升高)联系起来的各种说法。目前,调整后的辐射强迫用不同的计算方法估计了当平流层温度被调整到可以在平流层中实现辐射平衡的状态时(在零辐射加热率的前提下)的不平衡。这种新方法没有估计对流层可能产生的任何调整或反馈(除了对平流层温度的调整),为此引入了另一个概念,称为有效辐射强迫(ERF)。 [61]ERF 是 CMIP6 辐射强迫分析[62]所推荐的指标,尽管平流层调整的方法仍然适用于那些被认为是对流层的调整和反馈不重要的情况,例如充分混合的温室气体和臭氧。[63] [64]一种名为辐射核方法的方法允许在基于线性近似的离线计算中估算气候反馈的强弱[65]。

相关条目

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

...

...