热门问题

时间线

聊天

视角

DNA聚合酶

从核酸模板合成DNA的酶(催化DNA形成的酶) 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

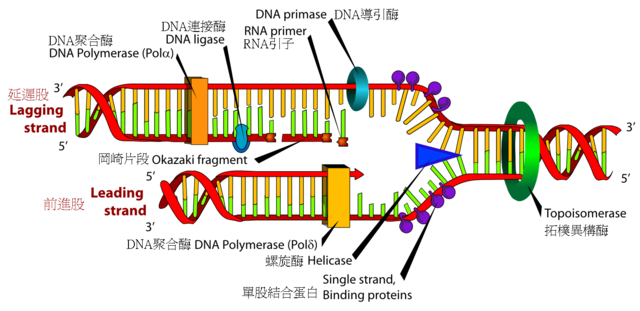

DNA聚合酶(英語:DNA polymerase,EC编号:2.7.7.7,全称:脱氧核糖核酸聚合酶),或准确地称DNA指导的/依赖性DNA聚合酶(DNA-directed/dependent DNA polymerase),是一種參與DNA複製的酶。它主要是以DNA模板的形式,催化脱氧核糖核苷酸的聚合。聚合後的分子將會組成模板鏈並再進一步參與配對。[1][2][3][4][5][6] 这些酶催化如下化学反应

:脱氧核苷三磷酸 + DNAn ⇌ 焦磷酸盐 + DNAn+1.

DNA聚合酶以去氧核苷酸三磷酸(dATP、dCTP、dGTP、或dTTP,四者統稱dNTPs)為底物,沿模板的3'→5'方向,將對應的去氧核苷酸連接到原有DNA鏈的3'端,使新生鏈沿5'→3'方向延長。新鏈與原有的模板鏈序列互補,亦與模板鏈的原配對鏈序列一致。

已知的所有DNA聚合酶均以5'→3'方向合成DNA,且均不能「重新」(de novo)合成DNA,而只能將去氧核苷酸加到已有的RNA或DNA的3'端羥基上。因此,DNA聚合酶除了需要模板做為序列指導,也必需引物來起始合成。合成引物的酶叫做引發酶。

反應式:

Remove ads

歷史

1957年,美國科學家阿瑟·科恩伯格(Arthur Kornberg)首次在大腸桿菌中發現DNA聚合酶,這種酶被稱為DNA聚合酶I(DNA polymerase I,簡稱:Pol I)。1970年,德國科學家羅爾夫·克尼佩爾斯(Rolf Knippers)發現DNA聚合酶II(Pol II)。隨後,DNA聚合酶III(Pol III)被發現。原核生物中主要的DNA聚合酶及負責染色體複製的是Pol III。

種類

細菌中,已有數種DNA聚合酶被發現。

- DNA聚合酶I(Pol I):大腸桿菌K-12株的DNA聚合酶I由基因polA編碼,由928個氨基酸組成,分子式为:C4606H7348O1383N1242S27[7],分子量103.1kDa,結構類似球狀,直徑約6.5nm,每個細胞約有400個分子。

- DNA聚合酶II(Pol II):作用於DNA稳定期的损伤修复,化学式为:C4048H6237O1152N1129S24[8]

- DNA聚合酶III(Pol III):作用於大肠杆菌DNA复制过程中,化学式为:C5787H9120O1719N1580S49[9]

- DNA聚合酶IV(Pol IV):与DNA聚合酶II一起负责稳定期的损伤修复。化学式为C1752H2840O497N510S16Mg[10]

- DNA聚合酶V(Pol V):参与SOS修复。化学式为:C3213H5115O944N887S31[11][12]

- D族DNA聚合酶(family D)

DNA聚合酶介导的DNA合成

DNA聚合酶介导的DNA合成起始于引物(primer)和DNA配对,配对的引物3'端带有一个自由的羟基,随后是在DNA聚合酶的催化下由这个自由羟基氧上的配对电子攻击三磷酸碱基上的磷原子的亲核取代,继而在戊糖和磷酸之间形成脂键从而完成一个碱基的延伸。

在整个过程中,能量是由三磷酸碱基所携带的高能磷酸键提供的,磷酸酯形成以后,一个焦磷酸分子脱落,焦磷酸分子再次分裂提供足够的能量给DNA聚合过程。

不同的DNA聚合酶廣泛應用於分子生物學實驗[13]。

参阅

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads