热门问题

时间线

聊天

视角

Kh-35导弹

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

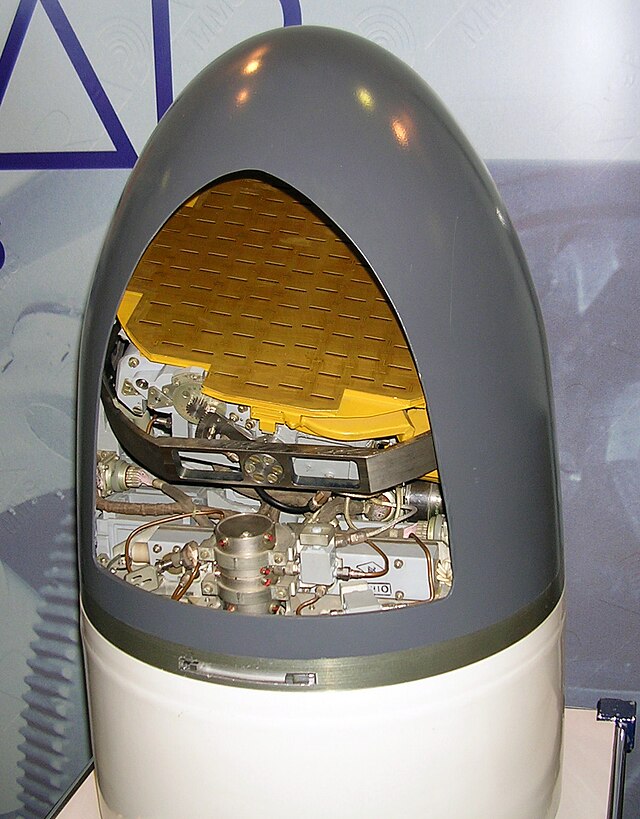

Zvezda的Kh-35U(俄语:Х-35У, 北约称空射版为AS-20 “皮划艇”)是前蘇聯在1980年代開發的一款亚音速掠海反舰导弹。它可以在直升机,飞机,水面舰上发射,也加装助推器后在岸上发射。岸上版称为Uran(“天王星”导弹,北约代号SS-N-25 “弹簧刀”,GRAU编号为3M24)或巴力(Bal,SSC-6 'Sennight',GRAU编号3K60)。

因外觀與性能和美国魚叉飛彈近似,因此英文亦稱“鱼叉斯基”(Harpoonski),其设计是用于攻击五千吨以下的艦艇[2]。

Remove ads

背景

Kh-35在1977年由星辰設計局提出技術概要大綱,蘇聯的反艦飛彈除了用於對抗航空母艦戰鬥群的大型彈種,另一類則是射程較短,用於中小型艦艇。這類型的第一代為P-15飛彈,第二代為P-270蚊子飛彈,但是P-270尺寸不適合裝設在中小型軍艦上,為此而開發的第三代短程反艦飛彈為Kh-35,開發計畫在1984年4月16日得到蘇聯中央委員會決議許可研發。但是設計局在技術大綱提出後便開始進行相關研究,在1983年技術審查時審查單位判斷其整合全球導航系統與主動尋標器的設計有缺陷,研發單位耗費3年的時間完成修正。

尋標器原型首次試驗於1985年11月5日進行,但多次測試失敗,到1987年1月29日測試時才全部正常運作。直到1992年,星辰設計局才完成第一階段飛行測試-在3年內完成13發飛彈試射。但是蘇聯解體帶來的預算危機一度造成飛彈研發的障礙,但受益於對外開拓市場,星辰設計局找到了有力的海外金援-印度。1992年首度舉辦的莫斯科國際航空航天展覽會中,首度展示的Kh-35獲得印度軍方的高度興趣,俄印兩國在1994年簽署研發合作契約,由印度出資完成Kh-35在蘇聯時代未竟的測試項目,以滿足實戰需求。

1992年至1997年,星辰設計局在第二階段測試中試射了4枚飛彈。在1996至1997年前後,第一批量產版Kh-35交付印度海軍,配備給德里級驅逐艦。

2003年7月,Kh-35完成俄羅斯海軍的測試審查需求,提供俄羅斯軍方配備;2004年秋季,車載型Kh-35獲得俄羅斯海軍採用;2005年,Kh-35完成在印度海軍的Il-38SD海上巡邏機之整合工程,相關成果反饋回俄羅斯空軍戰機,至此Kh-35完成陸、海、空戰具的整合項目。

乌克兰将苏联时期获得的Kh35进行大幅升级改造,制成了射程更远的“海王星”反舰导弹。

Remove ads

注释

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads