শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

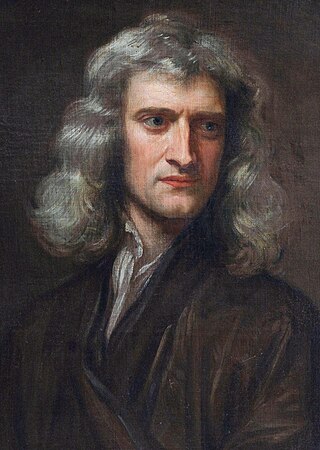

আইজাক নিউটন

অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ব্রিটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

স্যার আইজাক নিউটন (ইংরেজি: Sir Isaac Newton; ৪ জানুয়ারি ১৬৪৩ - ৩১ মার্চ ১৭২৭) প্রখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, প্রাকৃতিক দার্শনিক এবং আলকেমিস্ট। অনেকের মতে, নিউটন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী বিজ্ঞানী।[৩] ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে তার বিশ্ব নন্দিত গ্রন্থ ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা প্রকাশিত হয় যাতে তিনি সর্বজনীন মহাকর্ষ এবং গতির তিনটি সূত্র বিধৃত করেছিলেন। এই সূত্র ও মৌল নীতিগুলোই চিরায়ত বলবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে, আর তার গবেষণার ফলে উদ্ভূত এই চিরায়ত বলবিজ্ঞান পরবর্তী তিন শতক জুড়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার জগতে একক আধিপত্য করেছে। তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন, পৃথিবী এবং মহাবিশ্বের সকল বস্তু একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। কেপলারের গ্রহীয় গতির সূত্রের সাথে নিজের মহাকর্ষ তত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তার গবেষণার ফলেই সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণার পেছনে সামান্যতম সন্দেহও দূরীভূত হয় এবং বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়।

বলবিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন নিউটন। রৈখিক এবং কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রের মাধ্যমে তিনি এই ভিত্তি রচনা করেন। আলোকবিজ্ঞানের কথায় আসলে তার হাতে তৈরি প্রতিফলন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কথা এসে যায়। একই সাথে তিনি আলোর বর্ণের উপরএকটি তত্ত্ব দাড় করান যা একটি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন। পর্যবেক্ষণটি ছিল ত্রিভুজাকার প্রিজমের মধ্য দিয়ে যাওয়া আলোর বিক্ষেপণের উপর যার মাধ্যমে দৃশ্যমান বর্ণালির সৃষ্টি হয়েছিল। শব্দের দ্রুতি এবং শীতলীকরণ প্রক্রিয়া বিষয়েও তিনি গবেষণা পরিচালনা করেন যা থেকে নিউটনের শীতলীকরণ সূত্র এসেছে।

গণিতের জগতেও নিউটনের জুড়ি মেলা ভার। নিউটন এবং গটফ্রিড লাইবনিৎস যৌথভাবে ক্যালকুলাস নামে গণিতের একটি নতুন শাখার পত্তন ঘটান। এই নতুন শাখাটিই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব সাধনে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া নিউটন সাধারণীকৃত দ্বিপদী উপপাদ্য প্রদর্শন করেন, একটি ফাংশনের শূন্যগুলোর আপাতকরণের জন্য তথাকথিত নিউটনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং পাওয়ার সিরিজের অধ্যয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

২০০৫ খ্রিস্টাব্দে রয়েল সোসাইটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে কার প্রভাব সবচেয়ে বেশি এ প্রশ্ন নিয়ে একটি ভোটাভুটির আয়োজন করে। ভোটের ফলাফলে দেখা যায়, এক্ষেত্রে নিউটন আইনস্টাইনের চেয়েও অধিক প্রভাবশালী।[৪]

Remove ads

জীবনী

সারাংশ

প্রসঙ্গ

প্রাথমিক জীবন

আইজাক নিউটন আধুনিক বর্ষপঞ্জি অনুসারে ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মস্থান লিংকনশায়ারের উল্সথর্প ম্যানরে। ম্যানর অঞ্চলটি উল্সথর্প-বাই-কোল্স্টারওয়ার্থের মধ্যে অবস্থিত। নিউটনের যখন জন্ম হয় তখনও ইংল্যান্ডে সমসাময়িককালের আধুনিকতম প্যাপাল বর্ষপঞ্জির ব্যবহার শুরু হয়নি। তাই তার জন্মের তারিখ নিবন্ধন করা হয়েছিল ১৬৪২ সনের ক্রিস্মাস দিবস হিসেবে। তিনি তার পিতা আইজাকের মৃত্যুর তিন মাস পর জন্ম নেন। তার বাবা গ্রামের একজন সাধারণ কৃষক ছিলেন। জন্মের সময় নিউটনের আকার-আকৃতি ছিল খুবই ছোট। তার মা হানাহ্ এইসকফ প্রায়ই বলতেন ছোট্টবেলার সেই নিউটনকে অনায়াসে একটি কোয়ার্ট মগের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া যেত। তিন বছর বয়সে তার মা আরেকটি বিয়ে করেন এবং নতুন স্বামী রেভারেন্ড বার্নাবাউস স্মিথের সাথে বসবাস করতে থাকেন। এসময় নিউটন তার মায়ের সাথে ছিলেন না। নানী মার্জারি এইসকফের তত্ত্বাবধানে তার দিন কাটতে থাকে। নিউটন তার সৎ বাবাকে পছন্দ করতে পারেন নি। তার মা এই লোককে বিয়ে করেছে বলে মায়ের প্রতি তার কিছুটা ক্ষোভও ছিল। নিউটন তার ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত করা পাপ কাজগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেই তালিকা থেকে মায়ের প্রতি তার এই ক্ষোভের প্রমাণ পাওয়া যায়। তালিকায় লিখা ছিল : "আমার বাবা ও মা-কে এই বলে ভয় দেখানো যে আমি তাদের থাকবার ঘর জ্বালিয়ে দেবো"। নিউটনের মায়ের দ্বিতীয় বিবাহের ফলে তিন সন্তান জন্ম নেয়।

নিউটনের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় বাড়ির পাশের এক ক্ষুদ্রায়তন স্কুলে। ১২ বছর বয়সে তাকে গ্রান্থামের ব্যাকরণ স্কুলে পড়াশোনার জন্য পাঠানো হয়। সেখানে তিনি এক ঔষধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতার বাড়িতে থাকতেন। এই স্কুলে নিউটন ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্ব্বি যা থেকে তার মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমদিকে তার সাথে কেউ না পারলেও এক সময় আরেকটি ছেলে তার সাথে ভালো প্রতিযোগিতা করতে সমর্থ হয়েছিল। স্কুল জীবনের প্রথম থেকেই নিউটনের সবচেয়ে বেশি ঝোঁক ছিল বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র তৈরির প্রতি। সেই বয়সেই তিনি বায়ুকল, জল-ঘড়ি, ঘুড়ি এবং সান-ডায়াল তৈরি করেছিলেন। এছাড়া তার গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ ছিল একটি চার চাকার বাহন যা আরোহী নিজেই টেনে চালাতে পারতেন। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে নিউটনের সৎ বাবা মারা যান। এরপর তার মা উল্সথর্পে ফিরে এসে তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য ছিল বাড়িতে ক্ষেত-খামারের কাজ শিখিয়ে ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত করে দেওয়া। কিন্তু সত্বরই তিনি বুঝতে পারেন যে, খামারের কাজের দিকে নিউটনের কোনো ঝোঁক নেই। নিউটনের কাকা ছিলেন বার্টন কগলিসের রেক্টর। এই চাচার উপদেশ শুনেই পরিবার থেকে তাকে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়াশোনার জন্য পাঠানো হয়।

ট্রিনিটি কলেজে নিউটন

নিউটন ট্রিনিটি কলেজ থেকে ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি তার পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য কলেজের বিভিন্ন স্থানে ভৃত্যের কাজ করতেন। ছাত্র হিসেবে বড় কোন কিছু তিনি করেছেন বলে ট্রিনিটি কলেজের কোন দলিলপত্র লেখা নেই। তবে জানা যায় তিনি মূলত গণিত ও বলবিজ্ঞান বিষয়ে অধিক পড়াশোনা করেছিলেন। ট্রিনিটি কলেজে প্রথমে তিনি কেপলারের আলোকবিজ্ঞান বিষয়ক সূত্রের উপর অধ্যয়ন করেন। এরপর অবশ্য তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রতি মনোনিবেশ করেন। কারণ মেলা থেকে কেনা জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটি বইয়ে উল্লেখিত বেশ কিছু রেখাচিত্র তিনি বুঝতে পারছিলেন না। এগুলো বোঝার জন্য ইউক্লিডের জ্যামিতি জানা থাকাটা আবশ্যিক ছিল। তা সত্ত্বেও নিউটন বইটির কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এটি অকিঞ্চিৎকর বই হিসেবে সরিয়ে রাখেন। কিন্তু পরবর্তীতে তার শিক্ষক আইজাক ব্যারো তাকে বইটি আবার পড়তে বলেন। বইটি লেখা হয়েছিল দেকার্তের জ্যামিতিক গবেষণা ও কর্মের উপর।

স্নাতক শিক্ষা গ্রহণকালে নিউটন একটি ছোট বইয়ের তাক বা এ ধরনের কোন স্থানে তার সব বই সাজিয়ে রাখতেন। সেই তাক থেকে নিউটনের সে সময়ে লেখা বেশ কিছু নিবন্ধ পাওয়া গেছে। এই লেখাগুলোর বিষয়ের মধ্যে রয়েছে: কৌণিক বিভাজন, বক্রসমূহের বর্গকরণ, সঙ্গীতের অনন্য সুর সম্বন্ধে কিছু গাণিতিক হিসাব, ভিয়েটা এবং ভ্যান স্কুটেনের জ্যামিতিক সমস্যা, ওয়ালিস রচিত এরিথমেটিক অফ ইনফিনিটিস বইয়ের উপর কিছু মন্তব্য, গোলীয় আলোক গ্লাসের ঘর্ষণের ফলাফল, লেন্সের ত্রুটি এবং সকল ধরনের মূল বের করার সূত্র। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক ডিগ্রি লাভের প্রাক্কালেই নিউটন তার বিখ্যাত দ্বিপদী উপপাদ্য বিষয়ক সূত্র প্রমাণ করেন এবং একইসাথে ফ্লাক্সিয়নের পদ্ধতি (method of fluxion) আবিষ্কার বিষয়ক প্রথম তত্ত্ব প্রদান করেন। ট্রিনিটি কলেজের এই দিনগুলো তার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে কেমব্রিজ এবং লন্ডনে প্লেগ রোগ মহামারি আকার ধারণ করে। এর ফলে কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। নিউটন লিংকনশায়ারে তাদের খামার বাড়িতে ফিরে যান।

লিংকনশায়ারে গবেষণা কাজ

উল্সথর্প ফিরে এসেও নিউটন থেমে থাকেননি। সেখানে মূলত রসায়ন এবং আলোকবিজ্ঞান বিষয়ের উপর বিভিন্ন পরীক্ষণ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং একইসাথে চলতে থাকে তার গাণিতিক অনূধ্যানের প্রকল্পসমূহ। নিউটন তার মহাকর্ষ তত্ত্ব আবিষ্কার বিষয়ক দিনপঞ্জির সূচনা চিহ্নিত করেছিলেন এই ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দকে, যে বছর তাকে ট্রিনিটি কলেজ ছেড়ে যেতে হয়েছিল। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:

| “ |

একই সালে আমি চাঁদের কক্ষপথে বিস্তৃত অভিকর্ষ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করি,... চাঁদকে তার নিজ কক্ষপথে ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় বল এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠতলে বিরাজমান অভিকর্ষ বলের মধ্যে তুলনা করি এবং এই দুটি বলের মান প্রায় সমান বলে চিহ্নিত করতে সক্ষম হই। |

” |

একই সময়ে তিনি আলোকবিজ্ঞান বিষয়ে তার একটি মৌলিক পরীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করেন। এই পরীক্ষণের মাধ্যমে তিনি সাদা আলোর গাঠনিক অংশসমূহ আবিষ্কারে সক্ষম হন। আলোকবিজ্ঞান বিষয়ে তার প্রাথমিক এই কাজ সম্বন্ধে নিউটন নিজেই মন্তব্য করেছেন:

| “ |

এই সব কিছু আমি করেছিলাম মাত্র দুই বছর তথা ১৬৬৫ এবং ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, কারণ আমার জীবনের যেকোন সময়ের তুলনায় ওই সময়ে আমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে ছিলাম যে পর্যায়ে উদ্ভাবন এবং মনকেন্দ্রিক গণিত ও দর্শন চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল। |

” |

আলোক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা

১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে ট্রিনিটি কলেজ পুনরায় খোলা হয়। এবার কলেজ নিউটনকে ফেলো নির্বাচিত করে[৫] এবং এর দুই বছর পর অর্থাৎ তার ২৭তম জন্মদিনের কিছুদিন আগে তিনি সেখানকার গণিত বিভাগের লুকাসীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তার আগে ট্রিনিটি কলেজের এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারই বন্ধু ও শিক্ষক ডঃ বারো। তখনকার সময়ে কেমব্রিজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হতে হলে কাউকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত অ্যাংগ্লিকান ধর্মপ্রচারক হতে হতো। আবার লুকাসীয় অধ্যাপকদের গির্জার সাথে যোগাযোগ থাকা নিষিদ্ধ ছিল, কারণ তা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষতি করতে পারে। নিউটন লুকাসীয় অধ্যাপক হওয়ার সময় এই শর্ত থেকে নিজে অব্যাহতি চান। তখনকার রাজা দ্বিতীয় চার্লস তার দাবী মেনে নিয়ে তাকে অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এতে অ্যাংগ্লিকানদের সাথে নিউটনের ধর্মীয় চিন্তাধারার বিরোধের অবসান ঘটে। এরই মধ্যে ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে নিউটন একটি প্রতিফলন দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করে ফেলেছিলেন। ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে নিউটন দ্বিতীয় আরেকটি দূরবীন তৈরি করে রয়াল সোসাইটিকে উপহার দেন। এর দুই মাস পর রয়্যাল সোসাইটির একজন ফেলো হিসেবে তিনি আলো সম্বন্ধে তার আবিষ্কারসমূহ প্রচার করেন এবং এর মাধ্যমে আলো সম্বন্ধে একটি বিতর্কের সূচনা করেন। অনেক বছর ধরে এই বিতর্ক অব্যাহত ছিল। এই বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন রবার্ট হুক, লুকাস, লিনাস পাউলিং এবং আরো অনেকে। নিউটন অবশ্য এ ধরনের বিতর্ককে সবসময়ই বিস্বাদ জ্ঞান করতেন। আলো সম্বন্ধে এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্বের পক্ষে অবস্থান নিয়ে একটি বিতর্কের জন্ম দেয়ার জন্য তিনি নিজের প্রজ্ঞাকেই দোষারোপ করতেন। আলোক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তার গবেষণাপত্রসমূহের অধিকাংশই ১৬৭২ থেকে ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রয়েল সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। তার এই গবেষণাপত্রগুলোই ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে তার অপটিক্স নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল।

প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা প্রকাশ

১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে নিউটন মহাকর্ষ সম্বন্ধে তার গবেষণাকর্মগুলো প্রকাশের তেমন কোন তাগিদ অনুভব করেননি। এর মধ্যে হুক, এডমান্ড হ্যালি এবং স্যার ক্রিস্টোফার রেন মহাকর্ষ সম্বন্ধে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন যদিও তারা কেউই গ্রহের কক্ষপথ সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রদানে সক্ষম হননি। ঐ বছর বিজ্ঞানী এডমুন্ড হ্যালি এ বিষয়টি সম্বন্ধে নিউটনের সাথে কথা বলেন এবং এই দেখে অবাক হন যে নিউটন বিষয়টি এতোদিনে সমাধান করে ফেলেছেন। নিউটন হ্যালির কাছে চারটি উপপাদ্য এবং সাতটি সমস্যা প্রস্তাব করেন যেগুলো তার গবেষণা কাজের মূল অংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। ১৬৮৫ এবং ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় সতের-আঠার মাস জুড়ে তার লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ তথা ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা রচনা করেন যার ইংরেজি নাম দেয়া হয় Mathematical Principles of Natural Philosophy। এই গ্রন্থের তিনটি অংশ আছে। নিউটন তৃতীয় অংশটিকে সংক্ষিপ্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হ্যালি তাকে তৃতীয় অংশটি বিস্তারিত লেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। রয়্যাল সোসাইটি গ্রন্থটি প্রকাশের অর্থ সংকুলানে অপারগতা প্রকাশ করে। এবারও হ্যালিই এগিয়ে আসেন। তিনি বইটি প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন এবং এর ফলে ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এই বইটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পর সমগ্র ইউরোপ জুড়ে এটি বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তখনকার সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাত ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে নিউটনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করার জন্য ইংল্যান্ডে যান।

সরকারি চাকরি ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা

প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থে উল্লেখিত মূলনীতিসমূহ নিয়ে কাজ করার সময়ই নিউটন বিশ্ববিদ্যালয় কার্যাবলিতে আরও সক্রিয় হয়ে উঠেন। এ সময় রাজা দ্বিতীয় জেমস বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব এবং আনুগত্যের শপথ অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিউটন তার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করায় কেমব্রিজ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। রাজনীতির কাজ শেষে যখন তিনি পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন তখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতার কারণে ১৬৯২ থেকে ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রায় সকল কর্মে অক্ষম ছিলেন। এর ফলে তার সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবের মাঝে প্রভূত উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল। আরোগ্য লাভের পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে সরকারের জন্য কাজ শুরু করেন। তার বন্ধু লক, রেন এবং লর্ড হালিফাক্সের সহযোগিতায় তিনি প্রথমে ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইংলেন্ড সরকারের ওয়ার্ডেন অফ দ্য মিন্ট এবং পরবর্তীতে মাস্টার অফ দ্য মিন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। আমৃত্যু তিনি এই মাস্টার অফ দ্য মিন্ট পদেই বহাল ছিলেন।

অপর দিকে জীবনের প্রথম ভাগ থেকেই নিউটন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশোনা করে আগ্রহ পেতেন। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের আগে থেকেই তিনি ধর্মীয় ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। সে সময় তিনি লকের কাছে লেখা পত্রে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এই পত্রটির নাম ছিল An Historical Account of Two Notable Corruptions of The Scriptures। এই পত্রটি ট্রিনিটির দুইটি প্যাসেজ বিষয়ে লেখা। এছাড়াও তিনি মৃত্যুর পূর্বে একটি পাণ্ডুলিপি লিখে যান। এর নাম Observations on the Prophecies of Daniel and the Apocalypse। এছাড়াও বাইবেলের কিছু সমালোচনা, ভাষ্য ও টীকা তিনি রচনা করেছিলেন।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক

জনৈকা মিস স্টোরির সাথে নিউটনের বাগদান হয়, কিন্তু পড়াশোনা ও গবেষণায় খুব বেশি নিমগ্ন থাকার কারণে নিউটন বিয়ে করেন নি।[৬][৭][৮]

শেষ জীবন

জীবনের শেষ ৩০ বছর নিউটন গাণিতিক মূলনীতিসমূহের উপর খুব কমই মৌলিক অবদান রাখতে পেরেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তার উৎসাহ এবং দক্ষতার কোন অভাব তখনও ছিল না। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক রাতে একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। এই সমস্যাটি বার্নোলি একটি প্রতিযোগিতায় প্রস্তাব করেছিলেন এবং এর সমাধানের সময় বরাদ্দ ছিল ৬ মাস। আবার ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাত্র কয়েক ঘণ্টায় একটি সমস্যার সমাধান করে ফেলেন। বিজ্ঞানী লাইবনিৎস এই সমস্যাটিকে ইংরেজ বিশেষজ্ঞদের জন্য রোমহর্ষক এবং দুঃসাধ্য বলে উল্লেখ করেছিলেন। এ সময় দুইটি বিষয়ে তিনি বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। একটি হল তার কিছু জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানী রয়েলের পর্যবেক্ষণের সাথে খাপ খায়নি। এ নিয়ে একটি বিতর্ক ছিল। অন্যটি হল ক্যালকুলাস আবিষ্কার নিয়ে লাইবনিৎসের সাথে বিতর্ক ও বিরোধ। তিনি প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থটিকে পুনরায় সংশোধন করে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে এর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন।

নিউটনের বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহ তাকে প্রভূত সম্মান এনে দিয়েছিল। তিনি ইংল্যান্ডের বিচারালয়ে একজন জনপ্রিয় পরিদর্শক ছিলেন। ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। সমগ্র মহাদেশ থেকেই তার জন্য বিভিন্ন সম্মাননা এসেছিল। তখনকার নেতৃস্থানীয় সকল বিজ্ঞানীর সাথেই তার যোগাযোগ ছিল। তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এতো অধিক সংখ্যক বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান ছাত্রের আগমন ঘটতো যে তিনি বিরক্ত হয়ে যেতেন। এতো সম্মান পেয়েও নিউটন এক সময় বিনয় প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি বলেছিলেন:

| “ |

আমি জানিনা বিশ্বের কাছে আমি কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছি, কিন্তু আমার কাছে আমার নিজেকে মনে হয় এক ছোট বালক যে কেবল সমুদ্র উপত্যকায় খেলা করছে এবং একটি ক্ষুদ্র নুড়ি বা ক্ষুদ্রতর এবং খুব সাধারণ পাথর সন্ধান করছে, অথচ সত্যের মহাসমুদ্র তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে যা অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল। |

” |

১৭২৫ খ্রিস্টাব্দের পর নিউটনের স্বাস্থ্যের ব্যাপক অবনতি ঘটে। এর ফলে একজন ডেপুটি মিন্টে তার কাজ মওকুফ করার ব্যবস্থা করে দেন। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি শেষবারের মত রয়েল সোসাইটির সভাপতি হিসেবে কার্য পরিচালনা করেন। ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তিনি এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ই মার্চ ৮৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাকে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি-তে সমাধিস্থ করা হয়।

Remove ads

গবেষণা কর্ম ও আবিষ্কার

সারাংশ

প্রসঙ্গ

গণিত

বর্তমানকালের গণিতজ্ঞ ও ইতিহাসবিদদের মতে নিউটন এবং লাইবনিৎস প্রায় একই সাথে গণিতের একটি নতুন শাখার উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন যা ক্যালকুলাস নামে পরিচিতি লাভ করে। এটি গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি বিপ্লবের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য ক্যালকুলাসের প্রকৃত উদ্ভাবক কে তা নিয়ে অনেক সংশয় ও বিরোধ রয়েছে। বিজ্ঞানী স্টিভেন হকিং তার কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (A Brief History of Time) গ্রন্থে নিউটনকে ধুরন্ধর ও মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে একটি প্রবল বিতর্কের জন্ম হয়েছিল যা নিউটন বনাম লাইবনিৎস ক্যালকুলাস বিতর্ক নামে বহুল পরিচিত। এ নিয়ে সমালোচনা অনুচ্ছেদে বিস্তারিত লেখা হয়েছে।

নিউটন দ্বিপদী উপপাদ্যের একটি সাধারণ রুপ উদ্ভাবনের জন্য বিখ্যাত। এই রুপটি যেকোন ঘাতের জন্য প্রযোজ্য হয়। এছাড়াও নিউটন আবিষ্কার করেন: নিউটনের আইডেনটিটি, নিউটনের পদ্ধতি, শ্রেণীবিন্যাসকৃত ঘনতলীয় বক্র (দ্বিচলবিশিষ্ট তিন মাত্রার বহুপদী)। তিনি সসীম পার্থক্যের তত্ত্বের উপর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, প্রথম ব্যক্তি হিসেবে fractional indice ব্যবহার করেন এবং দিওফান্তিন সমীকরণ প্রমাণ করার জন্য স্থানাংক জ্যামিতি প্রয়োগ করেন। নিউটন লগারিদমের মাধ্যমে হারমোনিক ধারার আংশিক সমষ্টির আনুমানিক মান নির্ণয় করেন যা অয়লারের যোগফল সূত্রের পূর্বসূরী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। তিনিই প্রথম আত্মবিশ্বাসের সাথে পাওয়ার সিরিজ ব্যবহার করেন এবং একে রিভার্ট করেন। এছাড়া পাই-এর জন্য একটি নতুন সূত্র আবিষ্কার করেন।

আলোক বিজ্ঞান

১৬৭০ থেকে ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিউটন আলোক বিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা প্রদান করেন।[১০] এ সময় তিনি আলোর প্রতিসরণ আবিষ্কার করেন। প্রিজম পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি এ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখেন, একটি ত্রিভুজাকার প্রিজমের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত সাদা আলোকে একটি পর্দার উপর ফেললে তা আলোকীয় বর্ণালিতে বিশ্লিষ্ট হয়। আবার একটি লেন্স এবং দ্বিতীয় আরেকটি প্রিজমের মাধ্যমে এ বহুবর্ণী আলোকে সংশ্লিষ্ট করে সাদা আলোতে পরিণত করা সম্ভব। তিনি দেখান বর্ণীল আলো থেকে একটি বর্ণের রশ্মিকে পৃথক করে বিভিন্ন বস্তুর উপর ফেললেও এর ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না। তিনি দেখতে পান প্রতিসরিত, বিক্ষিপ্ত বা সঞ্চালিত যা-ই হোক না কেন আলোর বর্ণ সব সময় একই থাকে। সুতরাং, আমরা যে বর্ণ পর্যবেক্ষণ করি তা আপতিত বর্ণীল আলোর সাথে বস্তুর মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল; বস্তু কখনই বর্ণ তৈরি করতে পারে না।

তার এ সকল গবেষণা কর্ম থেকে তিনি মন্তব্য করেন, যে কোন প্রতিসরণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র আলোর বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়ার সমস্যায় ভুগবে। এ সমস্যাকে অতিক্রম করার জন্য তিনি একটি প্রতিফলন দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন যা বর্তমানে নিউটনীয় দূরবীক্ষণ যন্ত্র নামে পরিচিত। নিউটনের বলয় ব্যবহার করে নিজের দূরবীনে ব্যবহৃত দর্পণে শান দেয়ার মাধ্যমে তিনি তার দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির আলোকীয় কর্মক্ষমতার মান সম্বন্ধে ধারণা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবে তিনি প্রতিসরণ দূরবীনের চেয়ে কর্মক্ষম ও উঁচু দরের দূরবীন তৈরি করেন যাতে দর্পণের ব্যাস ছিল আগের চেয়ে বেশি। ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটি তার প্রতিসরণ দূরবীনের একটি প্রদর্শনী দেয়ার আহ্বান জানায়। এদের উৎসাহেই তিনি তার আলোক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা "অন কালার" নামক একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন যা পরবর্তীতে তার বিখ্যাত গ্রন্থ অপটিক্স-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। রবার্ট হুক নিউটনের কিছু চিন্তাধারা সমালোচনা করায় নিউটন সকল ধরনের গণ বিতর্ক থেকে ইস্তফা দেন। হুকের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তারা পরস্পরের শত্রু ছিলেন।

আলো কণা দিয়ে তৈরি এবং ঘনতর মাধ্যমে ত্বরণ সহকারে চলার সময় আলোর প্রতিসরণ ঘটে, এ ধারণা নিউটন প্রথমটায় বিশ্বাস করতেন না। অবশ্য পরে তিনি আলোকে তরঙ্গ এবং কণা উভয়টি দ্বারা গঠিত হিসেবে কল্পনা করে আলোর অপবর্তন ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, আলোকে একেবারে বিশুদ্ধ তরঙ্গ হিসেবে ধরে না নিলে এর অপবর্তণ কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বর্তমানকালের কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান, ফোটন এবং তরঙ্গ-কলা দ্বিত্ব নিউটন আলোকে যেভাবে বুঝেছিলেন তারই এক ক্ষুদ্র সাদৃশ্যমাত্র।

১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে আলোকীয় প্রকল্প প্রদানের সময় নিউটন দুটি কণার মধ্যে বলের আদান-প্রদাণ ঘটানোর মাধ্যম হিসেবে ইথারের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে ঘোষণা করেন। ধর্মতাত্ত্বিক সোফিবাদে বিশ্বাসী হেনরি মুরের সাথে যোগাযোগ থাকার সুবাদে নিউটন এ সময় আলকেমি নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেন। হার্মেটীয়রা কণাসমূহের মধ্যবর্তী আকর্ষণ-বিকর্ষণের কারণ হিসেবে এক ধরনের অতিলৌকিক বলের কল্পনা করতো। নিউটন তার ইথার তত্ত্বকে এই অতিলৌকিক বলের ধারণা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেন। জন মেনার্ড কেইনস, যিনি নিউটনের আলকেমি বিষয়ক অনেক লেখা সংগ্রহ করেছেন, তিনি একবার এ বিষয়ে বলেছিলেন, "নিউটন কারণ অণুসন্ধানের যুগের প্রথম নন, বরং জাদুকরদের যুগের শেষ ব্যক্তি।" অবশ্য নিউটনের আলকেমি বিষয়ক উৎসাহকে তার বিজ্ঞানের প্রতি অবদান থেকে আলাদা করে দেখার কোন উপায় নেই। তখন আলকেমি এবং বিজ্ঞানের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টানা ছিল না। শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে এক অতিলৌকিক ক্রিয়া দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও কাজ করে, এ ধারণা যদি নিউটন না করতেন, তাহলে হয়তো তার অভিকর্ষ বিষয়ক তত্ত্ব আবিষ্কারই সম্ভব হতো না।

১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে নিউটন অপটিক্স নামক একটি গ্রন্থ লিখেন যাতে তিনি আলোর কণা তত্ত্ব বিষয়ে তার অভিমত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। তার মত ছিল, আলো অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম কণা দ্বারা গঠিত এবং সাধারণ পদার্থগুলোর গাঠনিক উপাদান হচ্ছে অপেক্ষাকৃত স্থুল কণা। তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করেন, "এক ধরনের আলকেমিজাত ট্রান্সম্যুটেশনের মাধ্যমে কি সাধারণ পদার্থের স্থুল কণার সাথে আলোর মধ্যকার সূক্ষ্ণ কণাসমূহের পারষ্পরিক রুপান্তর ঘটানো সম্ভব নয়, এবং যে আলো কোন বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে সে আলোর মধ্যবর্তী কণাসমূহের কারণে কি বস্তুটি তার অনেকগুলো ক্রিয়া করতে সক্ষম হয়না?" এছাড়াও নিউটন কাচের গ্লোব ব্যবহার করে একটি আদি প্রকারের ঘর্ষণ স্থির-বৈদ্যুতিক জেনারেটর তৈরি করতে সক্ষম হন।

বলবিজ্ঞান এবং মহাকর্ষ

১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে নিউটন বলবিজ্ঞান এবং বিশেষত মহাকর্ষ এবং গ্রহসমূহের উপর এর প্রভাব বিষয়ে তার নিজস্ব গবেষণায় ফিরে আসেন। এক্ষেত্রে গ্রহীয় গতি সম্বন্ধে কেপলারের সূত্রকে তিনি তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করেন এবং রবার্ট হুক ও জন ফ্ল্যামস্টিডের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করেন। প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ তিনি "দ্য মটু করপোরাম" (১৬৮৪)-এ প্রকাশ কেন। প্রিন্সিপিয়া বইয়ের প্রাথমিক নীতিসমূহ এই প্রকাশনাতেই বিধৃত হয়েছিল।

১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জুলাই তিনি তার ফিলসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। সাহস এবং অর্থের যোগান দেয়ার আধ্যমে এই বইয়ের প্রকাশনায় যিনি সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন তিনি হলেন বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি। এই বইয়েই নিউটন গতির তিনটি মৌলিক সূত্রের উল্লেখ করেন। তিনি বস্তুসমূহের মধ্যবর্তী বলকে প্রকাশ করার জন্য লাতিন ভাষায় গ্রাভিটাস শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন; এই শব্দটিই পরবর্তীকালে মহাকর্ষ বল নামে পরিচিত হয়। এটি প্রকৃতির অন্যতম একটি মৌলিক বল। নিউটন এ বিষয়ের উপর একটি তত্ত্বের অবতারণা করেন যা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নামে পরিচিত। একই গ্রন্থে নিউটন বাতাসে শব্দের বেগের প্রথম বিশ্লেষণমূলক নির্ণয় প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন। বয়েলের সূত্রের উপর ভিত্তি করে তিনি এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের মাধ্যমে নিউটন আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। তার একটি প্রশংসাকারী মহল সৃষ্টি হয় যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুইজারল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী গণিতবিদ নিকোলাস ফাটিও দ্য ডুইলিয়ার। এই গণিতবিদের সাথে নিউটন বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন যা ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। এই বন্ধুত্ব ভেঙে যাওয়ার পর নিউটন মুষড়ে পড়েছিলেন।

Remove ads

ধর্মীয় চিন্তাধারা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

গতির সূত্র এবং সর্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র নিউটনের সেরা দুইটি আবিষ্কার হলেও এদের ব্যবহার সম্পর্কে তিনি সবসময়ই বিশেষ সতর্ক ছিলেন। এই তত্ত্বদয়ের আশ্রয় নিয়ে মহাবিশ্বকে কেবলমাত্র একটি যন্ত্র আখ্যা দেয়া এবং একটি মহামহিম ঘড়ির নিয়ন্ত্রণের এর বিকাশকে ব্যাখ্যা করা- এমনতর ব্যবহারের ঘোড় বিরোধী ছিলেন তিনি। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন:

| “ |

অভিকর্ষ গ্রহসমূহের গতির বিষয়টি ব্যাখ্যা করে, কিন্তু এটি ব্যাখ্যা করতে পারেনা, কে গ্রহগুলোকে গতিশীল হিসেবে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করে দিলে। ঈশ্বর সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যা কিছু ঘটছে বা যা কিছু ঘটা সম্ভব তার সবই তিনি জানেন। |

” |

বিজ্ঞান চর্চা নিউটনের ধর্মীয় সাধনায় কোন ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। তিনি প্রতিদিন নিয়মিত বাইবেল অধ্যয়ন করতেন এবং চার্চের আদি পিতারা ছিলেন নিউটনের অন্যতম অণুপ্রেরণা। এমনকি বিজ্ঞানের চেয়ে তিনি ধর্ম গ্রন্থ, ধর্মীয় পিতা এবং আলকেমি অধ্যয়ন করে অধিক সময় ব্যয় করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, বাইবেলকে তিনি ঈশ্বরের শব্দ হিসেবে মৌলিকভাবে বিশ্বাস করেন এবং ঈশ্বর কর্তৃক অণুপ্রাণিত ব্যক্তিরাই এটি রচনা করেছেন বলেও তার বিশ্বাস ছিল। তিনি নিজেও এসব গ্রন্থ-রচনার সমালোচনামূলক একটি বই লিখেছেন যার নাম অ্যান হিস্টরিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ টু নোটেব্ল করাপশন্স অফ স্ক্রিপচার। নিউটন নির্ধারণ করেছিলেন যে, ৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। প্রথাগতভাবে গ্রহণযোগ্য তারিখের সাথে তার গণনাকৃত এই তারিখের মিল ছিল। নিউটন বাইবেলের মধ্যকার গুপ্ত তথ্যসমূহ অণুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন, যদিও একাজে তার সফলতা আসেনি। ধর্মতত্ত্ব এবং আলকেমি বিষয়ে তার বিশেষ উৎসাহ থাকলেও অন্য অনেকের মত তিনি অন্ধভাবে তিনি এগুলোর চর্চা করেননি, বরং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে এগুলোর পরীক্ষণ পরিচালনা করেছেন। তার কাছে ধর্ম এবং বিজ্ঞান নিয়ে তার করা তার পরীক্ষণগুলো একই। কারণ উভয়েরই লক্ষ্য বিশ্ব কীভাবে ক্রিয়া করছে তা পর্যবেক্ষণ এবং বোঝার চেষ্টা করা।

নিউটনকে ট্রিনিটিতে চার্চের আইনসমূহ অমান্য করতে হতে পারতো। সংখ্যালঘুদের দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, টি. সি. ফাইজেনমাইয়ার ট্রিনিটি চার্চের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেছিলেন, নিউটন অধিকাংশ প্রোটেস্ট্যান্ট, অ্যাংগ্লিকান এবং রোমান ক্যাথলিক কর্তৃক পরিচালিত চার্চ তথা পশ্চিমাঞ্চলীয় মৌল বিশ্বাসের প্রতি অতটা আস্থাশীল ছিলেননা; বরং তিনি পূর্বাঞ্চলীয় অর্থোডক্স বিশ্বাসের অণুসারী ছিলেন। সমকালীন সময়ে নিউটনকে একজন রসিক্রুশিয়ান হিসেবেও সন্দেহ করা হতো। অবশ্য রয়েল সোসাইটি এবং রাজা চার্লস ২-এর বিচারালয়ের অনেকেই এই মতবাদের অণুসারী ছিলেন। জীবদ্দশায় বিজ্ঞানের চেয়ে নিউটন ধর্ম বিষয়েই বেশি লিখেছেন। তিনি যুক্তিসম্মতভাবে একটি চিরন্তন বিশ্বের ধারণা পোষণ করতেন; কিন্তু হাইলোজোইজম-এ বিশ্বাস করেননি কখনও, যা গটফ্রিড লাইবনিৎস এবং বারুচ স্পিনোজার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। তার মতে নিয়মতান্ত্রিক এবং গতিশীল মহাবিশ্ব একটি সক্রিয়া কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু সেজন্যে এটিকে অবশ্যই হতে হবে নিয়মিত।

ধর্মীয় চিন্তার উপর নিউটনের প্রভাব

যুক্তিবাদী গ্রন্থকারেরা নিউটন এবং রবার্ট বয়েলের যান্ত্রিক দর্শনকে উন্নত করে তাকে একটি গ্রহণযোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করেছিল। তাদের কাছে এটি ছিল সর্বেশ্বরবাদ এবং এথিজম -এর একটি বিকল্প। ল্যাটিচুডিনারীয়দের মত সকল গোঁড়াবাদী এবং বিসংবাদী (dissident) ধর্মপ্রচারকরাই তার এই চিন্তাধারাকে দ্রুত গেহণ করে নিয়েছিল। এ হিসেবে তখন, বিজ্ঞানের সরল বর্ণনা এবং ব্যাখ্যাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এনথুসিয়াজ্ম-এর আবেগী এবং অধিবিদ্যাগত সর্বপ্রধান বিষয়সমূহের সাথে বিতর্কে বা যুদ্ধে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় একটি উপকরণ জ্ঞান করা হয়েছিল। একই সাথে সমকালীন ইংরেজদের মত তরঙ্গের মত বর্ধনশীল ঈশ্বরবাদীরাও নিউটনের আবিষ্কারসমূহকে ব্যবহার করে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, একটি প্রাকৃতিক ধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে।

মহাবিশ্ব সম্বন্ধে বয়েলের যান্ত্রিক ধারণা, প্রাক-আলোকিত যুগের জাদুকরী ধারণাসমূহ এবং খ্রিস্টান ধর্মের রহস্যাবৃত উপকরণসমূহের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল তাকে একটি ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। নিউটন কেবল গাণিতিক প্রমাণের মাধ্যমে বয়েলের চিন্তাধারাকে পূর্ণতা দান করেন। একই সাথে তিনি একে জনপ্রিয় করে তোলার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মধ্যস্থতাকারী ঈশ্বরের ধারণাকে পরিত্যাগ করে নিউটন এমন একটি মহাবিশ্বের ধারণাকে পুনর্জীবন দান করেছিলেন, যা একজন ঈশ্বরের সুনিপুণ হাতে নির্মিত হয়েছে এবং যুক্তিসঙ্গত এবং সর্বজনীন মৌল নীতির মাধ্যমে যার সমগ্র নকশা করা হয়েছে।

নিউটন ঈশ্বরকে এমন একজন মহান স্রষ্টা হিসেবে দেখেছেন, সমগ্র সৃষ্টিজগতের এই বিশালতার মুখেও যার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অদূরদর্শী ধর্মতাত্ত্বিক গবেষণার শেষে এখন ঈশ্বরকে বিশ্ব পরিচালনার ক্রিয়াকর্ম থেকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে; অন্তত নিউটনের নীতি বিষয়ে বলতে গিয়ে লাইবনিজ এ বিষয়টির দিকেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কারণ ধারণা করা হচ্ছে, বিশ্ব পরিচালনায় মধ্যস্থতার ধারণা মেনে নিলে ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যেই একটি ত্রুটির ধারণা প্রকট হয়ে উঠে; একজন মহাপরাক্রমশালী ও সব দিক দিয়ে সঠিক স্রষ্টার পক্ষে যা সৃষ্টি করা সম্ভব হতে পারেনা। এই কারণ দর্শানোর মাধ্যমে সব কিছু করা হলো, অথচ নিউটন নিজে কখনই এই কারণের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। লাইবনিজের ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজের সৃষ্ট জগৎ থেকে স্রষ্টার ধারণাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা হয়েছে। ঈশ্বরবিহীন এই মহাবিশ্বে তাই এখন কেবল মানুষের রাজত্ব। মানুষই এর সৃষ্টি ও পরিচালনা প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার দাবীদার এবং সে-ই জগৎের সব অনিষ্ট অপসারণের ক্ষমতার অধিকারী। অপরদিকে, ল্যাটিচুডিনারিয়ান এবং নিউটনীয় ধারণাকে আত্মস্থ করার মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে ধর্মের আরেকটি নতুন দল যারা মিলেনারিয়ান নামে পরিচিত। এরা যান্ত্রিক মহাবিশ্বের ধারণা বিশ্বাসী। কিন্তু এই বিশ্বাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েও মিলেনারিয়ানরা সেই প্রাচীন এনথুসিয়াজ্ম এবং রহস্যময়তার সম্মুখীন হয়েছেন যার মুলোৎপাটন করার জন্য এনলাইটেনমেন্টের যুগে অনেক প্রচেষ্টাই করা হয়েছে।

Remove ads

বিশ্বের সমাপ্তি সম্বন্ধনীয় ধারণা

১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা একটি পাণ্ডুলিপিতে নিউটন বাইবেল থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্য বের করে আনার জন্য তার প্রচেষ্টার কথা লিখেছেন। তিনি অনুমান করেছিলেন যে, ২০৬০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পৃথিবী ধ্বংস হবে না।[১১] এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন:

| “ |

আমি এটি এজন্য উল্লেখ করিনি যে, বিশ্ব চরাচর কখন ধ্বংস হবে তার সময় আমি সবাইকে জানাতে চাই; বরং এজন্য যে, কল্পনার রাজ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিরা বিশ্বের ধ্বংস সম্বন্ধে যা বলছেন তার সবগুলোকে একটি সীমার মধ্যে বেঁধে দেয়া। এবং এটি করার মাধ্যমে আমি পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের যেটি ব্যর্থ প্রমাণিত হবে তাকে সাথে সাথে বিফল হিসেবে চিহ্নিত করার উপায় নির্ধারণ করলাম। |

” |

Remove ads

জাল মুদ্রা প্রস্তুতকারকদের প্রতি নিউটন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

রয়েল মিন্টের ওয়ার্ডেন থাকাকালীন সময়ে নিউটন অনুমান করেন যে, গ্রেট রিকয়েনেজের সময় প্রাপ্ত মুদ্রাসমূহের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগই জাল। মুদ্রা জাল করা একটি কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল যার কারণে জেল, জরিমানা বা ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারতো। এতদসত্ত্বেও সবচেয়ে এ বিষয়ে প্রতাপশালী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়তো। এই কাজে নিউটন অন্যদের মতই পারঙ্গমতা প্রদর্শনে সক্ষম হন।

বিভিন্ন সরাইখানার আশেপাশে চলাচল করার সময়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ নিউটন নিজেই জোগাড় করেছিলেন। ইংরেজ আইনে প্রাচীন অনেক প্রথাই বেশ গুরেত্বের সাথে বিরাজমান ছিল যার মাধ্যমে বিচারের পথে সব বাঁধা দূর করা সম্ভব ছিল। নিউটন এ কাজটিই করেছিলেন। নিউটন জাস্টিস অফ দ্য পিস পদে দায়িত্ব পান এবং ১৬৯৮ থেকে ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণসহ প্রায় ২০০ জন সন্দেহভাজন দোষ্কৃতিকারীর মুখোমুখি হন। তিনি তার অভিযোগগুলোতে বিজয় লাভ করেন এবং ১৬৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ১০ জন আসামীকে শাস্তি প্রদানের উপযুক্ত করে তোলেন। পরবর্তীতে তিনি তার সব পুলিশী তদন্তের সূত্র ধ্বংস করে ফেলেন।

সম্ভবত রাজার এটর্নি হিসেবে নিউটনের সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছিল উইলিয়াম ক্যালোনারের বিরুদ্ধে। ক্যালোনারের নীল নকশার মধ্যে একটি ছিল ক্যাথলিকদের মধ্যে ষড়যন্ত্রের বীজ বুনে দেয়া এবং পরবর্তীতে দুর্ভাগা ষড়যন্ত্রকারীদেরকে বিপদে ফেলা যাদেরকে মূলত সে-ই ফাঁদে ফেলেছিল। ক্যালোনার এতোটাই ধনী হয়ে উঠেছিল যে তাকে সবাই ভদ্রলোক হিসেবেই জ্ঞান করতো। সে আইনসভায় একটি পিটিশন দেয় এই বলে যে, রয়েল মিন্ট জাল মুদ্রা প্রস্তুতকারকদের বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাহায্য করছে। অন্য আরও কয়েকজন এই পিটিশন দিয়েছিল। ক্যালোনার প্রস্তাব করে মিন্টের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তাকে মিন্টের কার্যপ্রণালী নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ দেয়া হোক। একই সাথে সে জাল মুদ্রা বানানোর সাথেও জড়িত ছিল। এতে নিউটন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন এবং ক্যালোনারের সব কুকর্ম প্রকাশের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, ক্যালোনার মুদ্রা জাল করার কাজে জড়িত আছে। অবিলম্বে তিনি ক্যালোনারকে বিচারের সম্মুখীন করেন। কিন্তু উচ্চ পর্যায়ে প্রচুর বন্ধু থাকার সুবাদে সে ছাড়া পেয়ে যায়। দ্বিতীয় আরেকবার নিউটন তাকে বিচারের সম্মুখীন করে এবং এ সময় নিউটনের হাতে চূড়ান্ত প্রমাণ ছিল। এর ফলে ক্যালোনারকে অভিযুক্ত করা হয় এবং ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ লন্ডনের টাইবার্নে তাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়।

Remove ads

আলোকিত যুগের দার্শনিকেরা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

আলোকিত যুগের দার্শনিকেরা বিজ্ঞানের জগতে পূর্বসূরী এবং উত্তরসূরিদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকার মূল ব্যক্তিত্ব ছিলেন গ্যালিলিও, রবার্ট বয়েল এবং নিউটন। বর্তমান যুগের প্রতিটি ভৌত এবং সামাজিক ক্ষেত্রের প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক নিয়মের ধারণা উপস্থাপনে এই তিনজনকে বলা হয়েছে অগ্রদূত এবং পথপ্রদর্শক। এর সাপেক্ষে ইতিহাসের দীক্ষা এবং এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সামাজিক গঠনকে বাদ দিয়ে দেয়া যায়।

প্রকৃতি এবং যুক্তি দ্বারা বোধগম্য মৌল নীতিসমূহের আলোকে নিউটনই প্রথম মহাবিশ্বের ধারণাকে পরিষ্কার করতে সমর্থ হন। এজন্য একেই বলা যায় আলোকিত যুগের আদর্শের সূচনা। জন লক এবং ভলতেয়ার রাজনৈতিক পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রয়োগ ঘটিয়েছেনএবং এর মাধ্যমে অন্তর্জাত অধিকার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন; অ্যাডাম স্মিথ এবং অনেক ফিজিওক্র্যাটরা মনোবিজ্ঞান এবং আত্ম-চাহিদার প্রাকৃতিক ধারণাসমূহকে অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করেন এবং সমাজবিজ্ঞানীরা প্রগতির প্রাকৃতিক নকশার সাথে ইতিহাসের সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করার জন্য বর্তমান সামাজিক আইনের সমালোচনা করেন। মনোবদ্দো এবং স্যামুয়েল ক্লার্ক নিউটনের গবেষণার উপাদানসমূহ নিয়ে কাজ করা থেকে বিরত থেকেছেন, কিন্তু অনিবার্যভাবেই প্রকৃতি সম্বন্ধে তাদের শক্তিশালী ধর্মীয় চিন্তাধারার সাথে বিরোধ স্থাপনের জন্য তারা নিউটনের গবেষণা যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়েছেন।

Remove ads

নিউটনের গতির সূত্র

সারাংশ

প্রসঙ্গ

নিউটনের গতির তিনটি বিখ্যাত সূত্র হচ্ছে:

- স্থির বস্তু আজীবন স্থির থাকতে চায় এবং গতিশীল বস্তু আজীবন সমগতিতে গতিশীল থাকতে চায় যতক্ষণ না তার উপর কোন বহিঃস্থ নেট শক্তি প্রয়োগ করা হয়। (এটি জড়তার সূত্র নামেও পরিচিত)

- বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং প্রযুক্ত বলের দিকেই ভরবেগের পরিবর্তন ঘটে। গাণিতিকভাবে একে এভাবে লিখা হয়:ভর ধ্রুবক ধরলে প্রথম টার্মটি চলে যায়। ত্বরণকে হিসবে চিহ্নিত করলে সেই বিখ্যাত সমীকরণটি পাওয়া যায়: যা থেকে আমরা জানতে পারি, "কোন বস্তুর ত্বরণ এর উপর প্রযুক্ত মোট বলের মানের সমানুপাতিক এবং এর ভরের ব্যস্তানুপাতিক।"

- প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। অর্থাৎ,

Remove ads

নিউটনের আপেল

সারাংশ

প্রসঙ্গ

| “ | When Newton saw an apple fall, he found, in that slight startle from his contemplation, it's said, a mode of proving that the earth turn’d round in a most natural whirl, called gravitation; and this is the sole mortal who could grapple, since Adam, with a fall, or with an apple.[১২] | ” |

গাছ থেকে একটি আপেলতে পড়তে দেখে নিউটন প্রথম সর্বজনীন মহাকর্ষ বলের সূত্র নিয়ে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলে একটি বিখ্যাত গল্প প্রচলিত রয়েছে। কার্টুনের মাধ্যমে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আপেলটি আসলে নিউটনের মাথায় আঘাত করেছিল এবং এ কারণেই মহাকর্ষের বুদ্ধিটি তার মাথায় খেলে যায়। নিউটনের ভাইয়ের মেয়ের স্বামী এবং রয়েল মিন্টে তার সহকারী জন কন্ডুইট নিউটনের জীবনী লিখতে গিয়ে এই ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে নিউটন কেমব্রিজ ছেড়ে লিংকনশায়ারে তার মা'র কাছে চলে আসেন। সেখানকার বাগানে বসে একদিন তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এমন সময় তার মাথায় আসে অভিকর্ষ শক্তি (যা একটি আপেলকে গাছ থেকে মাটিতে নামিয়ে নিয়ে আসে) পৃথিবী থেকে কেবল একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা। সাধারণত যেমনটা চিন্তা করা হয় এই শক্তি নিশ্চয়ই তার থেকে অনেক দূরত্ব পর্যন্ত তার শক্তি বজায় রাখে। নিজের মনে তিনি বলে যেতে থাকেন, এই বলটি কেনইবা চাঁদ পর্যন্ত প্রসারিত হবেনা। আর সেক্ষেত্রে এটি চাঁদের গতিকে প্রভাবান্বিত করে এবং সম্ভবত তাকে কক্ষপথে স্থান করে দেয়ে। এর উপর ভিত্তি করেই তিনি হিসাব করতে বসে যান যে, এই ধারণার ফলাফল কি হতে পারে।[১৩]

প্রশ্ন এটি ছিলনা যে, অভিকর্ষ বল আদৌ আছে কি-না। বরং প্রশ্ন ছিল এই বলটি এতো দূরত্ব পর্যন্ত আপন প্রভাব প্রসারিত করতে পারে কি-না যাতে এমনকি চন্দ্রের উপরও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। নিউটন দেখান যে, এই বলটি যদি দূরত্বের বিপরীত বর্গীয় সূত্রানুসারে কমতে থাকে তাহলে চাঁদের কক্ষীয় পর্যায়ের যে মান পাওয়া যায় তা সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি ধারণা করেন এই একই বল অন্যান্য সকল কক্ষীয় গতির জন্য দায়ী। আর তাই এর নাম দেন "সর্বজনীন মহাকর্ষ"।

উইলিয়াম স্টাকলি নামক অপর একজন সমসাময়িক লেখক তার "মেময়ের্স অফ স্যার আইজাক নিউটন্স লাইফ" নামক গ্রন্থে ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল কেনিংস্টনে নিউটনের সাথে তার একটি বাক্যালাপের বর্ণনা দেন। এই বাক্যালাপের এক পর্যায়ে নিউটন বলেন যে, "মহাকর্ষ নিয়ে তিনি আগে থেকেই চিন্তিত ছিলেন। এমন সময় বাগানে গবেষণার মুড নিয়ে বসে থাকার সময় গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে পতিত হয়। আপেলটি কেন সব সময় অভিলম্ব বরাবর মাটির দিকে পতিত হয়, তিনি নিজের মনে চিন্তা করেন। কেন পাশে বা উপর দিকে যায়না, সবসময়ই কেন পৃথিবীর কেন্দ্রের দিক বরাবর পতিত হয়।" একই ধরনের বাক্যের সমাবেশে ভলতেয়ার তার "এসে অন এপিক পোয়েট্রি" (১৭২৭) নামক প্রবন্ধে লিখেছেন "আইজাক নিউটন যখন তার বাগানে হাটছিলেন. তখন গাছ থেকে একটি আপেলকে মাটিতে পড়তে দেখে প্রথম মহাকর্ষ পদ্ধতি সম্বন্ধে তার বোধদয় হয়।" এই বর্ণনাগুলো সম্ভবত কিছুটা অতিরঞ্জিত। কারণ নিউটনের নিজের বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি উল্সথর্প ম্যানরে তার নিহের বাসার জানালার কাছে বসে ছিলেন। এমন সময় জানালা দিয়ে গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে পড়তে দেখেন।

নিউটন যে গাছটির কথা বলেছেন তা চিহ্নিত করতে গিয়ে অনেকগুলো গাছকেই নির্বাচিত করা হয়েছে। গ্রান্থামের কিংস স্কুলের দাবী অনুসারে গাছটি স্কুল কর্তপক্ষ কিনে নিয়েছিল। কিনে নেয়ার পর গাছটি উপড়িয়ে ফেলে প্রধান শিক্ষকের বাগানে পুনরায় লাগানো হয়। বর্তমানে উল্সথর্প ম্যানরের দায়িত্বে থাকা ন্যাশনাল ট্রাস্ট এই দাবী মেনে নেয়নি। তাদের মতে ম্যানরের বাগানেই গাছটি রয়েছে। এই গাছের একটি বংশধর কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের প্রধান ফটকের পাশে বেড়ে উঠতে দেখা যায়। নিউটন ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়নকালে যে কক্ষে থাকতেন তার ঠিক নিচেই গাছটি অবস্থিত।

Remove ads

সমালোচনা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তার আ ব্রিফ হিস্টরি অফ টাইম গ্রন্থের পরিশিষ্টে নিউটনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযুক্ত করেছেন যাতে নিউটনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বেশ কিছু সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রিন্সিপিয়া বই প্রকাশিত হওয়ার পর নিউটন বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, রয়েল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং প্রথম বিজ্ঞানী হিসেবে নাইট উপাধি লাভ করেন। এর পরপরই নিউটনের সাথে দুইজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী যারা তার প্রিন্সিপিয়া বই লিখার সময় তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাদের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে। এরা হলেন রয়েল এবং ফ্ল্যামস্টিড। সংঘর্ষের কারণ, নিউটন তাদের কাছ থেকে এমন কিছু তথ্য চেয়েছিলেন যা তারা দিতে সম্মত হন নি। নিউটন ব্যক্তিগত কোনো সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না। তিনি নিজেকে রয়েল মানমন্দিরের পরিচালনা পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করে তার চাওয়া সেই তথ্য-উপাত্তগুলোর অবিলম্বে প্রকাশের দাবী করেন। কিন্তু তিনি উপাত্তগুলো পান নি। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ফ্ল্যামস্টিডের গবেষণাকর্ম তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এডমন্ড হ্যালির নামে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন; অথচ হ্যালি ছিলেন ফ্ল্যামস্টিডের আজীবন শত্রু। সুবিচারের আশায় ফ্ল্যামস্টিড আদালতের আশ্রয় নেন এবং বিচারের পর তার কাছ থেকে চুরি করে নেওয়া গবেষণাকর্মের প্রকাশনা বণ্টনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নিউটন তার লেখা প্রিন্সিপিয়া বইয়ের পরবর্তী সংস্করণসমূহে ফ্ল্যামস্টিডের নামে উল্লেখিত সকল তথ্যসূত্র কেটে বাদ দিয়ে দেন।

নিউটনের সাথে আরেকটি বড় ধরনের বিরোধ ছিল জার্মান দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ গটফ্রিড লাইবনিৎসের। লাইবনিৎস এবং নিউটন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রায় একই সময়ে বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার উন্নয়ন ঘটান যা ক্যালকুলাস নামে পরিচিত। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে এই শাখাটি। যদিও আমরা এখন জানি নিউটন লাইবনিজের কয়েক বছর পূর্বেই এটি আবিষ্কার করেছিলেন, তবে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন অনেক পরে অর্থাৎ ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে; আর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে। অথচ লাইবনিজ তার কাজের একটি পূর্ণ বিবরণ ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দেই প্রকাশ করেছিলেন। মূলত লাইবনিজের ব্যবকলন পদ্ধতিই পরবর্তীকালে মহাদেশ জুড়ে গৃহীত হয়েছিল।[১৪] কে আগে এটি আবিষ্কার করেছেন তা নিয়ে তৎকালীন বিজ্ঞানী সমাজের মাঝে প্রবল বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। দুজনের বিরুদ্ধে ও পক্ষেই অনেক লেখালেখি হয়। আশ্চর্যের বিষয়, নিউটনের পক্ষে লিখিত অধিকাংশ নিবন্ধই ছিল তার নিজের লেখা এবং তার বন্ধুদের নামে প্রকাশিত। বাগ্বিতণ্ডা চলতে থাকায় লাইবনিজ বিষয়টি রয়েল সোসাইটিতে উত্থাপন করেন। সোসাইটির সভাপতি নিউটন এর সঠিক অণুসন্ধানের জন্য তার বন্ধুদের নিয়ে একটি পক্ষপাতিত্বমূলক কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ শুরু করে ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে।[১৪] রয়েল সোসাইটির প্রতিবেদনে লাইবনিজকে গবেষণা কর্ম চুরির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। এরপর নিউটন নাম গোপন করে এক সাময়িকীতে রয়েল সোসাইটির প্রতিবেদনের পক্ষেও লিখেছিলেন। লাইবনিজের মৃত্যুর পর নিউটন বলেছিলেন. লাইবনিজের মন ভেঙ্গে দিয়ে তিনি খুব শান্তি পেয়েছেন। লাইবনিজের সাথে যখন তার বিরোধ চলছিল তখনই নিউটন কেমব্রিজ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের জগৎ ছেড়ে তিনি ক্যাথলিক-বিরোধী রাজনীতি ও পরবর্তীকালে সংসদীয় কাজে যোগ দেন। একসময় রয়েল মিন্টের ওয়ার্ডেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। সেখান থেকে তিনি জাল-বিরোধী কর্মকাণ্ডকে জোরদার করে তুলেন। এর কারণে অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছিল বলে স্টিফেন হকিং তার বইয়ে লিখেছেন।cs

Remove ads

রচনাসমূহ

- মেথড অব ফ্লাক্সনস (১৬৭১)

- Of Natures Obvious Laws & Processes in Vegetation (১৬৭১ - ৭৫) আলকেমি বিষয়ে অপ্রকাশিত রচনা[১৫]

- De Motu Corporum in Gyrum (১৬৮৪)

- ফিলোসফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা (১৬৮৭)

- অপটিক্স (১৭০৪)

- Reports as Master of the Mint (১৭০১ - ২৫)

- অ্যারিথমেটিকা ইউনিভার্সালিস (১৭০৭)

- Short Chronicle, The System of the World, Optical Lectures, The Chronology of Ancient Kingdoms, Amended এবং De mundi systemate মৃত্যুর পর ১৭২৮ সালে প্রকাশিত হয়।

- An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture (১৭৫৪)

Remove ads

উত্তরাধিকার

সারাংশ

প্রসঙ্গ

খ্যাতি

গণিতবিদ জোসেফ-লুই ল্যাগ্রেঞ্জ বলেছিলেন যে নিউটন ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা, এবং একবার যোগ করেছেন যে নিউটনও "সবচেয়ে সৌভাগ্যবান, কারণ আমরা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বের একটি ব্যবস্থা একাধিকবার খুঁজে পাই না।"[১৬] ইংরেজ কবি আলেকজান্ডার পোপ বিখ্যাত এপিটাফ লিখেছেন:

প্রকৃতি, এবং প্রকৃতির নিয়ম রাতে লুকিয়ে থাকে।

ঈশ্বর বললেন, নিউটন থাকুক! আর সব আলো হয়ে গেল।

কিন্তু এটি স্মৃতিস্তম্ভে খোদাই করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। স্মৃতিস্তম্ভের এপিটাফটি নিম্নরূপ:[১৭]

H. S. E. ISAACUS NEWTON Eques Auratus, / Qui, animi vi prope divinâ, / Planetarum Motus, Figuras, / Cometarum semitas, Oceanique Aestus. Suâ Mathesi facem praeferente / Primus demonstravit: / Radiorum Lucis dissimilitudines, / Colorumque inde nascentium proprietates, / Quas nemo antea vel suspicatus erat, pervestigavit. / Naturae, Antiquitatis, S. Scripturae, / Sedulus, sagax, fidus Interpres / Dei O. M. Majestatem Philosophiâ asseruit, / Evangelij Simplicitatem Moribus expressit. / Sibi gratulentur Mortales, / Tale tantumque exstitisse / HUMANI GENERIS DECUS. / NAT. XXV DEC. A.D. MDCXLII. OBIIT. XX. MAR. MDCCXXVI,

যা নিম্নরূপ অনুবাদ করা যেতে পারে:[১৭]

এখানে আইজ্যাক নিউটন, নাইটকে সমাহিত করা হয়েছে, যিনি মনের শক্তিতে প্রায় ঐশ্বরিক, এবং গাণিতিক নীতিগুলি বিশেষভাবে তার নিজস্ব, গ্রহের গতিপথ এবং পরিসংখ্যান, ধূমকেতুর পথ, সমুদ্রের জোয়ার, আলোর রশ্মির ভিন্নতা অন্বেষণ করেছিলেন। , এবং, এইভাবে উত্পাদিত রঙের বৈশিষ্ট্যগুলি অন্য কোন পণ্ডিত আগে কল্পনা করেনি। অধ্যবসায়ী, বিচক্ষণ এবং বিশ্বস্ত, প্রকৃতি, প্রাচীনত্ব এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যায় তিনি তাঁর দর্শন দ্বারা পরাক্রমশালী এবং ভাল ঈশ্বরের মহিমাকে প্রমাণ করেছিলেন এবং তাঁর আচার-আচরণে সুসমাচারের সরলতা প্রকাশ করেছিলেন। মানুষ আনন্দ করে যে মানব জাতির এমন এবং এত বড় অলঙ্কার রয়েছে! তিনি ১৬৪২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭২৬ সালের ২০শে মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

২০০৫ সালে ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্যদের (পূর্বে নিউটনের নেতৃত্বে) একটি সমীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে কে বেশি প্রভাব ফেলেছে, নিউটন বা আলবার্ট আইনস্টাইন, সদস্যরা নিউটনকে বৃহত্তর সামগ্রিক অবদান রেখেছে বলে মনে করেন। ১৯৯৯ সালে, দিনের নেতৃস্থানীয় পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে ১০০ জনের একটি মতামত জরিপ আইনস্টাইনকে "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী" হিসেবে ভোট দেয়, যেখানে নিউটন রানার-আপ হন, যেখানে PhysicsWeb সাইট দ্বারা র্যাঙ্ক-এন্ড-ফাইল পদার্থবিদদের সমান্তরাল সমীক্ষা নিউটনকে শীর্ষস্থান দেয়। .[১৮] আইনস্টাইন তার অধ্যয়নের দেয়ালে মাইকেল ফ্যারাডে এবং জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের ছবি বরাবর নিউটনের একটি ছবি রেখেছিলেন।[১৯]

তার সম্মানে এসয়াই প্রাপ্ত একককে নিউটন নামকরণ করা হয়।

Woolsthorpe Manor একটি গ্রেড I তালিকাভুক্ত বিল্ডিং ঐতিহাসিক ইংল্যান্ড দ্বারা তার জন্মস্থান এবং "যেখানে তিনি মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছিলেন এবং আলোর প্রতিসরণ সম্পর্কিত তার তত্ত্বগুলি বিকাশ করেছিলেন"।ঐতিহাসিক ইংল্যান্ড। "Woolsthorpe Manor House, Colsterworth (1062362)"। ইংল্যান্ডের জন্য জাতীয় ঐতিহ্য তালিকা। সংগ্রহের তারিখ ৫ অক্টোবর ২০২১।

১৮১৬ সালে, নিউটনের বলে একটি দাঁত লন্ডনে একজন অভিজাত ব্যক্তির কাছে £৭৩০[২০] (মার্কিন$ 3,633) এ বিক্রি করা হয়েছিল যিনি এটি একটি রিংয়ে রেখেছিলেন।[২১]

Remove ads

আরও দেখুন

- ক্যালকুলাসের ইতিহাস

- লাইবনিৎস ও নিউটনের ক্যালকুলাস বিবাদ

- জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে আইজাক নিউটন

- আইজাক নিউটনের শেষ জীবন

- নিউটন ফ্র্যাক্টাল

- নিউটন ধারা

গ্রন্থপঞ্জি

- Ball, W.W. Rouse (১৯০৮)। A Short Account of the History of Mathematics। New York: Dover। আইএসবিএন ০-৪৮৬-২০৬৩০-০।

{{বই উদ্ধৃতি}}: আইএসবিএন / তারিখের অসামঞ্জস্যতা (সাহায্য) - Christianson, Gale (১৯৮৪)। In the Presence of the Creator: Isaac Newton & His Times। New York: Free Press। আইএসবিএন ০-০২-৯০৫১৯০-৮। This well documented work provides, in particular, valuable information regarding Newton's knowledge of Patristics

- Craig, John (১৯৫৮)। "Isaac Newton – Crime Investigator"। Nature। ১৮২ (4629): ১৪৯–১৫২। বিবকোড:1958Natur.182..149C। ডিওআই:10.1038/182149a0।

- Craig, John (১৯৬৩)। "Isaac Newton and the Counterfeiters"। Notes and Records of the Royal Society of London। ১৮ (2): ১৩৬–১৪৫। ডিওআই:10.1098/rsnr.1963.0017।

- Levenson, Thomas (২০১০)। Newton and the Counterfeiter: The Unknown Detective Career of the World's Greatest Scientist। Mariner Books। আইএসবিএন ৯৭৮-০-৫৪৭-৩৩৬০৪-৬।

- Stewart, James (২০০৯)। Calculus: Concepts and Contexts। Cengage Learning। আইএসবিএন ৯৭৮-০-৪৯৫-৫৫৭৪২-৫।

- Westfall, Richard S. (১৯৮০)। Never at Rest। Cambridge University Press। আইএসবিএন ০-৫২১-২৭৪৩৫-৪।

- Westfall, Richard S. (২০০৭)। Isaac Newton। Cambridge University Press। আইএসবিএন ৯৭৮-০-১৯-৯২১৩৫৫-৯।

- Westfall, Richard S. (১৯৯৪)। The Life of Isaac Newton। Cambridge University Press। আইএসবিএন ০-৫২১-৪৭৭৩৭-৯।

- White, Michael (১৯৯৭)। Isaac Newton: The Last Sorcerer। Fourth Estate Limited। আইএসবিএন ১-৮৫৭০২-৪১৬-৮।

আরও পড়ুন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

- Andrade, E. N. De C. (১৯৫০)। Isaac Newton। New York: Chanticleer Press। আইএসবিএন ০-৮৪১৪-৩০১৪-৪।

{{বই উদ্ধৃতি}}: আইএসবিএন / তারিখের অসামঞ্জস্যতা (সাহায্য) - Bardi, Jason Socrates. The Calculus Wars: Newton, Leibniz, and the Greatest Mathematical Clash of All Time. 2006. 277 pp. excerpt and text search

- Bechler, Zev (১৯৯১)। Newton's Physics and the Conceptual Structure of the Scientific Revolution। Springer। আইএসবিএন ০-৭৯২৩-১০৫৪-৩।.

- Berlinski, David. Newton's Gift: How Sir Isaac Newton Unlocked the System of the World. (2000). 256 pages. excerpt and text search আইএসবিএন ০-৬৮৪-৮৪৩৯২-৭

- Buchwald, Jed Z. and Cohen, I. Bernard, eds. Isaac Newton's Natural Philosophy. MIT Press, 2001. 354 pages. excerpt and text search

- Casini, P (১৯৮৮)। "Newton's Principia and the Philosophers of the Enlightenment"। Notes and Records of the Royal Society of London। ৪২ (1): ৩৫–৫২। ডিওআই:10.1098/rsnr.1988.0006। আইএসএসএন 0035-9149। জেস্টোর 531368।

- Christianson, Gale E (১৯৯৬)। Isaac Newton and the Scientific Revolution। Oxford University Press। আইএসবিএন ০-১৯-৫৩০০৭০-X। See this site for excerpt and text search.

- Christianson, Gale (১৯৮৪)। In the Presence of the Creator: Isaac Newton & His Times। New York: Free Press। আইএসবিএন ০-০২-৯০৫১৯০-৮।

- Cohen, I. Bernard and Smith, George E., ed. The Cambridge Companion to Newton. (2002). 500 pp. focuses on philosophical issues only; excerpt and text search; complete edition online ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ৮ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে

- Cohen, I. B (১৯৮০)। The Newtonian Revolution। Cambridge: Cambridge University Press। আইএসবিএন ০-৫২১-২২৯৬৪-২।

- Craig, John (১৯৪৬)। Newton at the Mint। Cambridge, England: Cambridge University Press।

- Dampier, William C; Dampier, M. (১৯৫৯)। Readings in the Literature of Science। New York: Harper & Row। আইএসবিএন ০-৪৮৬-৪২৮০৫-২।

{{বই উদ্ধৃতি}}: আইএসবিএন / তারিখের অসামঞ্জস্যতা (সাহায্য) - de Villamil, Richard (১৯৩১)। Newton, the Man। London: G.D. Knox। – Preface by Albert Einstein. Reprinted by Johnson Reprint Corporation, New York (1972).

- Dobbs, B. J. T (১৯৭৫)। The Foundations of Newton's Alchemy or "The Hunting of the Greene Lyon"। Cambridge: Cambridge University Press।

- Gjertsen, Derek (১৯৮৬)। The Newton Handbook। London: Routledge & Kegan Paul। আইএসবিএন ০-৭১০২-০২৭৯-২।

- Gleick, James (২০০৩)। Isaac Newton। Alfred A. Knopf। আইএসবিএন ০-৩৭৫-৪২২৩৩-১।

- Halley, E (১৬৮৭)। "Review of Newton's Principia"। Philosophical Transactions। ১৮৬: ২৯১–২৯৭।

- Hawking, Stephen, ed. On the Shoulders of Giants. আইএসবিএন ০-৭৬২৪-১৩৪৮-৪ Places selections from Newton's Principia in the context of selected writings by Copernicus, Kepler, Galileo and Einstein

- Herivel, J. W. (১৯৬৫)। The Background to Newton's Principia. A Study of Newton's Dynamical Researches in the Years 1664–84। Oxford: Clarendon Press।

- Keynes, John Maynard (১৯৬৩)। Essays in Biography। W. W. Norton & Co। আইএসবিএন ০-৩৯৩-০০১৮৯-X।

{{বই উদ্ধৃতি}}: আইএসবিএন / তারিখের অসামঞ্জস্যতা (সাহায্য) Keynes took a close interest in Newton and owned many of Newton's private papers. - Koyré, A (১৯৬৫)। Newtonian Studies। Chicago: University of Chicago Press।

- Newton, Isaac. Papers and Letters in Natural Philosophy, edited by I. Bernard Cohen. Harvard University Press, 1958,1978. আইএসবিএন ০-৬৭৪-৪৬৮৫৩-৮.

ধর্ম

- Dobbs, Betty Jo Tetter. The Janus Faces of Genius: The Role of Alchemy in Newton's Thought. (1991), links the alchemy to Arianism

- Force, James E., and Richard H. Popkin, eds. Newton and Religion: Context, Nature, and Influence. (1999), 342pp . Pp. xvii + 325. 13 papers by scholars using newly opened manuscripts

- Ramati, Ayval. "The Hidden Truth of Creation: Newton's Method of Fluxions" British Journal for the History of Science 34: 417–438. in JSTOR, argues that his calculus had a theological basis

- Snobelen, Stephen "'God of Gods, and Lord of Lords': The Theology of Isaac Newton's General Scholium to the Principia," Osiris, 2nd Series, Vol. 16, (2001), pp. 169–208 in JSTOR

- Snobelen, Stephen D. (১৯৯৯)। "Isaac Newton, Heretic: The Strategies of a Nicodemite"। British Journal for the History of Science। ৩২ (4): ৩৮১–৪১৯। ডিওআই:10.1017/S0007087499003751। জেস্টোর 4027945।

- Pfizenmaier, Thomas C. (জানুয়ারি ১৯৯৭)। "Was Isaac Newton an Arian?"। Journal of the History of Ideas। ৫৮ (1): ৫৭–৮০। জেস্টোর 3653988।

{{সাময়িকী উদ্ধৃতি}}: উদ্ধৃতি শৈলী রক্ষণাবেক্ষণ: বছর (লিঙ্ক) - Wiles, Maurice. Archetypal Heresy. Arianism through the Centuries. (1996) 214 pages, with chapter 4 on 18th century England; pp. 77–93 on Newton, excerpt and text search.

প্রাথমিক উৎস

- Newton, Isaac. The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy. University of California Press, (1999). 974 pp.

- Brackenridge, J. Bruce. The Key to Newton's Dynamics: The Kepler Problem and the Principia: Containing an English Translation of Sections 1, 2, and 3 of Book One from the First (1687) Edition of Newton's Mathematical Principles of Natural Philosophy. University of California Press, 1996. 299 pp.

- Newton, Isaac. The Optical Papers of Isaac Newton. Vol. 1: The Optical Lectures, 1670–1672. Cambridge U. Press, 1984. 627 pp.

- Newton, Isaac. Opticks (4th ed. 1730) online edition

- Newton, I. (1952). Opticks, or A Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections & Colours of Light. New York: Dover Publications.

- Newton, I. Sir Isaac Newton's Mathematical Principles of Natural Philosophy and His System of the World, tr. A. Motte, rev. Florian Cajori. Berkeley: University of California Press. (1934).

- Whiteside, D. T (১৯৬৭–৮২)। The Mathematical Papers of Isaac Newton। Cambridge: Cambridge University Press। আইএসবিএন ০-৫২১-০৭৭৪০-০।

{{বই উদ্ধৃতি}}: উদ্ধৃতি শৈলী রক্ষণাবেক্ষণ: একাধিক নাম: লেখকগণের তালিকা (লিঙ্ক) – 8 volumes. - Newton, Isaac. The correspondence of Isaac Newton, ed. H. W. Turnbull and others, 7 vols. (1959–77).

- Newton's Philosophy of Nature: Selections from His Writings edited by H. S. Thayer, (1953), online edition ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ১৩ আগস্ট ২০০৯ তারিখে.

- Isaac Newton, Sir; J Edleston; Roger Cotes, Correspondence of Sir Isaac Newton and Professor Cotes, including letters of other eminent men, London, John W. Parker, West Strand; Cambridge, John Deighton, 1850 (Google Books).

- Maclaurin, C. (1748). An Account of Sir Isaac Newton's Philosophical Discoveries, in Four Books. London: A. Millar and J. Nourse.

নিউটনের রচনাসমূহ

- Newton's works – full texts, at the Newton Project

- The Newton Manuscripts at the National Library of Israel - the collection of all his religious writings

- গুটেনবের্গ প্রকল্পে Isaac Newton-এর সাহিত্যকর্ম ও রচনাবলী (ইংরেজি)

- Newton's Principia – read and search

- Descartes, Space, and Body and A New Theory of Light and Colour, modernised readable versions by Jonathan Bennett

- Opticks, or a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflexions and Colours of Light, full text on archive.org

- Newton Papers, Cambridge Digital Library

তথ্যসূত্র

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads