| নং | নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |

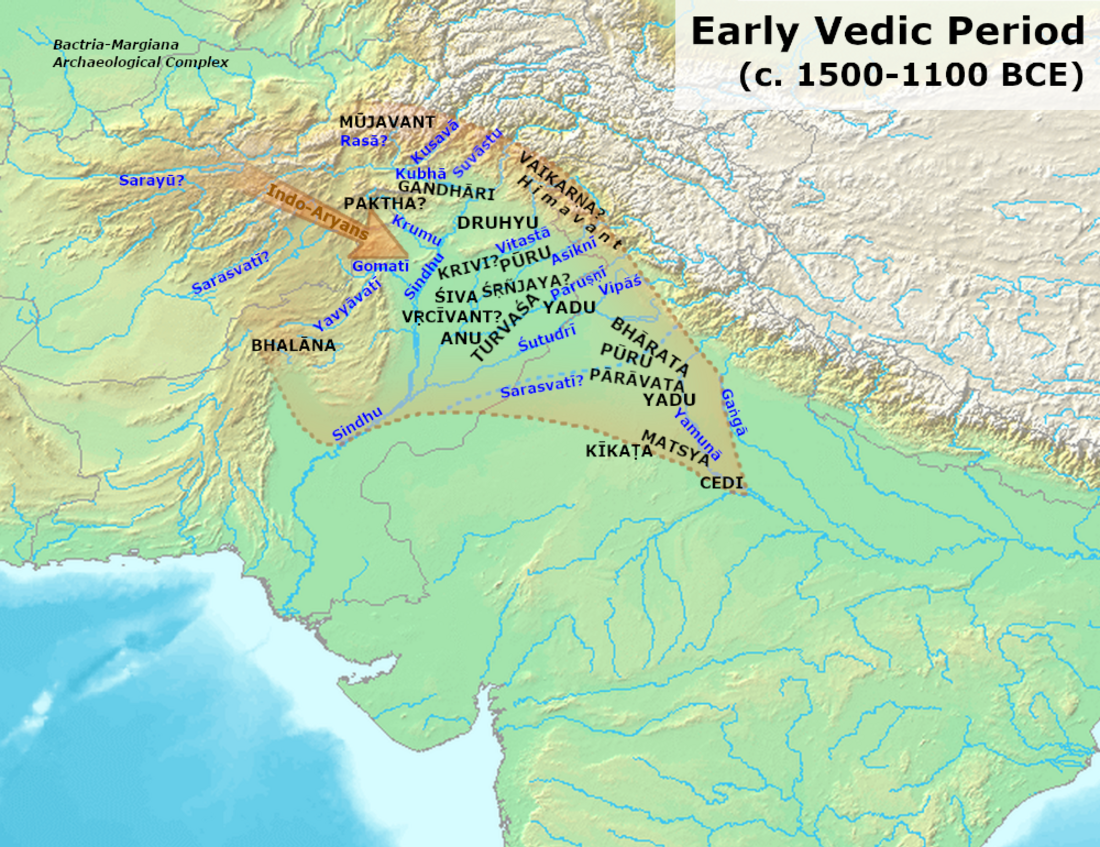

| ১ | অলিন | অলিন হল ঋগ্বেদের ৭.১৮.৭ পদে উল্লিখিত একটি উপজাতি।[৫] তারা সম্ভবত দশরাজার যুদ্ধে সুদাসের কাছে পরাজিত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি ছিল,[৬]:১:৩৯[৭] এবং এটি প্রস্তাব করা হয়েছে যে তারা নুরেস্তানের উত্তর-পূর্বে বসবাস করত, কারণ অনেক পরে, খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে, চীনা তীর্থযাত্রী জুয়ানজাং এই ভূমির উল্লেখ করেছিলেন।[৬]:১:৩৯ |

| ২ | অন্ধ্র | অন্ধ্র দক্ষিণ-মধ্য ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন দ্রাবিড় উপজাতি যাদের অস্তিত্ব লৌহ যুগে প্রমাণিত হয়। অন্ধ্ররা গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর বদ্বীপের চারপাশে বাস করত, এবং উত্তরে তাদের প্রতিবেশী ছিল ইন্দো-আর্য কলিঙ্গ রাজ্য। অন্ধ্রদের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল অন্ধপুরা, বা ধনকদ, যা আধুনিক বিজয়ওয়াড়ার সাথে মিলে যায়। |

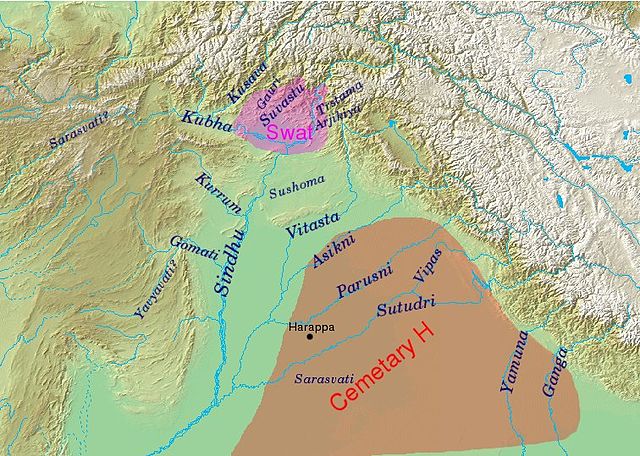

| ৩ | অনু | অনু হল বৈদিক সংস্কৃত শব্দ যা ঋগ্বেদের ৫টি প্রধান উপজাতির একটি, ঋগ্বেদ ১.১০৮.৮ ও ৮.১০.৫ (উভয় সময়ই দ্রুহ্যুর সাথে তালিকাভুক্ত) এবং অনেক পরে মহাভারতেও।[১০] বৈদিক যুগের শেষের দিকে, অনু রাজাদের একজন, রাজা অঙ্গকে "চক্রবর্তী" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৮.২২) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনব, অনুর বর্ধি উদ্ভব, দশরাজার যুদ্ধের (ঋগ্বেদ ৭.১৮.১৩) ঋগ্বৈদিক বিবরণে এবং তুর্বাশু (গোত্র) এর সাথে ঋগ্বেদ ৮.৪.১-এ একজন শাসকের নাম।ঋগ্বেদের প্রাথমিক বইগুলিতে অনুদেরকে পাঞ্জাবের (সাতনদীর দেশ) কেন্দ্রে পারুস্নী নদীর অঞ্চলের বাসিন্দা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে:[১১] দশরাজার যুদ্ধে, পারুস্নীর তীরে সংঘটিত হয়েছিল, অনুরা হল এই নদীর এলাকার বাসিন্দা যারা সুদাস ও ভারতদের সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জোট গঠন করে, এবং এটি অনুদের জমি ও সম্পত্তি (ঋগ্বেদ ৮.১৮.১৩) যা যুদ্ধে তাদের বিজয়ের পর ভারতরা দখল করে নেয়।[১২] |

| ৪ | আয়ু[১৩] | |

| ৫ | ভজেরথ[১৪] | |

| ৬ | ভলন | ভলনরা সেই উপজাতিগুলির মধ্যে একটি যারা দশরাজার যুদ্ধে সুদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। কিছু পণ্ডিত যুক্তি দিয়েছেন যে ভলনরা পূর্ব কাবুলিস্তানে বাস করত এবং বলন গিরিপথটি ভলনদের নাম থেকে এসেছে।[৬][১০] |

| ৭ | ভারত | ভারত হলো ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিতদের মতে এই বৈদিক জাতি আধুনিক পাঞ্জাবের রবি নদীর আশেপাশের অঞ্চলে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে বাস করতো।[১৫][১৬][১৭] সপ্তম মণ্ডলে (৭.১৮ ইত্যাদি) ভারত জাতি দশরাজার যুদ্ধে অংশ নেয় বলে জানা যায়। যুদ্ধে ভারতদের পক্ষ জয়লাভ করে। এই যুদ্ধে ভারত জাতির প্রধান সুদাসের জয়লাভের কারণে ভারত জাতির শাসকেরা কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।[১৮] তারা প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন বৈদিক জাতিগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সফল হয়েছিল বলে আবির্ভূত হয়।মহাভারত অনুসারে কুরুদের পূর্বপুরুষ ছিলেন সম্রাট ভরত। তার অধীন সাম্রাজ্যকে ভারত বলা হতো। |

| ৮ | চেদি | চেদি হলো প্রাচীন ভারতীয় সমৃদ্ধ জনপদ; আধুনিক ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে যমুনা নদীর দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ড বিভাগে কেন নদীর তীরবর্তী অংশে এই রাজ্যের অবস্থান ছিল। চেদি রাজ্যের রাজধানীকে সংস্কৃত ভাষায় সুকতিমতি এবং পালি ভাষাতে সোথিবতী-নগর বলা হত। পালি ভাষায় বিরচিত বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে, এটিকে ষোড়শ মহাজনপদের (উত্তর ও মধ্য ভারতের "মহান রাজ্য") অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯][২০]মহাভারত অনুযায়ী চেদি রাজ্যের অন্যতম শাসক ছিলেন শিশুপাল, যিনি মগধের রাজা জরাসন্ধ এবং কুরু রাজ্যের দুর্যোধনের মিত্র ছিলেন। |

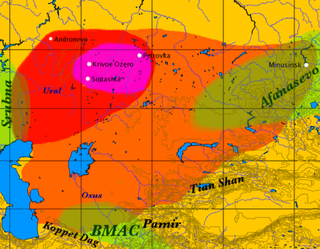

| ৯ | দাস | দাস সংস্কৃত শব্দ যা প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থ যেমন ঋগ্বেদ ও অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়।[২১][২২] দাস হল একটি উপজাতি যাকে ঋগ্বেদে আর্য উপজাতির শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২৩][২৪]দাসের পরিচয় অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, ইন্দো-আর্য অভিবাসন নিয়ে তর্কের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ, এই দাবি যে ঋগ্বেদের ইন্দো-আর্য লেখকরা বাইরে থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, এর পূর্ববর্তী বাসিন্দাদের স্থানচ্যুত করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা পণ্ডিতরা দাসকে কালো চামড়ার দ্রাবিড়-ভাষী লোকেদের সাথে চিহ্নিত করেছিলেন, কিন্তু আরও সাম্প্রতিক পণ্ডিতরা, বিশেষ করে আস্কো পারপোলা, দাবি করেছেন যে তারা বিএমএসি-এর সহকর্মী ইন্দো-ইরানীয় ছিলেন, যারা প্রাথমিকভাবে আর্য ধর্মীয় রীতি প্রত্যাখ্যান করেছিল কিন্তু পরে তাদের সাথে মিশে গিয়েছিল।[২৪] |

| ১০ | দাস্যু | দাস্যুরা ভারতের আদিবাসী মানুষ যারা ইন্দো-ইউরোপীয়-ভাষী লোকেদের মুখোমুখি হয়েছিল যারা উত্তর ভারতে প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ শতকে প্রবেশ করেছিল। ইন্দো-ইউরোপীয়দের দ্বারা তাদের বর্ণনা করা হয়েছিল কালো চামড়ার, কঠোরভাষী মানুষ যারা ফ্যালাসের উপাসনা করত। কিছু পশ্চিমা পণ্ডিত যারা লিঙ্গমকে ফ্যালিক প্রতীক হিসাবে দেখেন তারা অনুমান করেছেন যে এটি দাস্যু থেকে উদ্ভূত হয়েছে; অন্যরা মনে করেন যে দাস্যুর এই বর্ণনা তাদের যৌন অভ্যাসকে নির্দেশ করতে পারে। দাস্যুরা সুরক্ষিত জায়গায় বাস করত যেখান থেকে তারা সৈন্য পাঠাত। তারা শূদ্র বা শ্রমিকদের মধ্যে থাকতে পারে, যারা তিনটি উচ্চ শ্রেণীর - ব্রাহ্মণ (পুরোহিত), ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা), এবং বৈশ্য (বণিক) - যাদের আচার-অনুষ্ঠান থেকে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছিল।[২১][২৫]দাস্যুরা উত্তর ভারতের প্রাচীন বাসিন্দা। শবর, দাস্যুদের রাজা, শতাধিক শহরের শাসক ছিলেন। সমস্ত শহর শক্তিশালী প্রাচীর এবং দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, যেগুলিকে 'অশ্বময়ী', 'অয়সী', 'শতভুজি' ইত্যাদি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর্যদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল এই শহরের 'পণি'রা। তারা ছিল এই শহরের এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ। 'যাস্কের নিরুক্ত'-এ উল্লেখ আছে যে পণিরা ব্যবসায়ী ছিল। দাস্যুদের অনেক রাজার নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ধুনি, কুমুরি, পিপ্রু, ভর্কা, শবর এবং এইরকম অন্যান্যরা তাদের মধ্যে সবচেয়ে বীর ও পরাক্রমশালী। দাস্যুদের বেশ কয়েকটি উপজাতির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল শিমিয়ু, কীকত, শিগ্রা ও যক্ষ। ঋগ্বেদে তাদের অনা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দাস্যুরা দ্রাবিড় ছিলেন। তারা আদিম ভাষায় কথা বলত, এবং তারা বলিদান ধর্মকে অবজ্ঞা করত। তারা ইন্দ্র ও অন্যদের মত দেবতাদের পূজা করত না। তারা সম্ভবত ফলু, শিব, দেবী এবং এদের মতো দেবতাদের পূজা করত।[২৬] |

| ১১ | দ্রভীক[২৭] | |

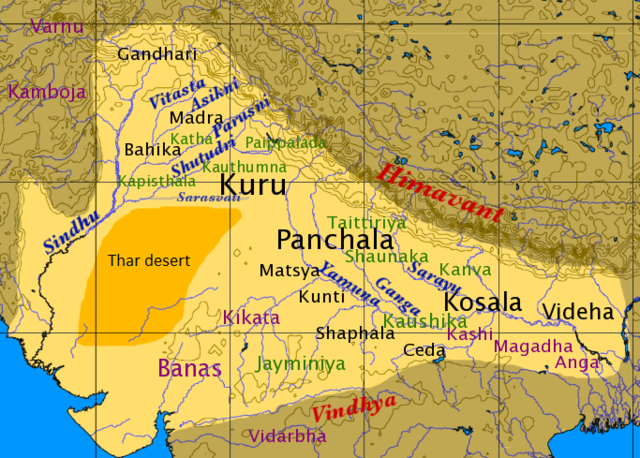

| ১২ | দ্রুহ্যু | দ্রুহ্যুরা ছিল বৈদিক ভারতের অধিবাসী। ঋগ্বেদে এদের উল্লেখ আছে,[২৮] সাধারণত অনু গোত্রের সাথে।[২৯] কিছু প্রারম্ভিক পণ্ডিত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তাদের স্থাপন করেছেন।[৬]:১:৩৯৫ পরবর্তী গ্রন্থগুলি, মহাকাব্য ও পুরাণগুলি তাদের উত্তরে অর্থাৎ গান্ধার, অরত্ত ও সেতুতে সনাক্ত করে (বিষ্ণুপুরাণ ৪.১৭)। দ্রুহ্যুদের সাতনদীর দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং তাদের পরবর্তী রাজা গান্ধার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন যা গান্ধার নামে পরিচিত হয়েছিল। পরবর্তী দ্রুহ্যু রাজা প্রচেতাসের পুত্ররাও "উত্তর" (উদিক্য) অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে (ভাগবতপুরাণ ৯.২৩.১৫-১৬; বিষ্ণুপুরাণ ৪.১৭.৫; বায়ুপুরাণ ৯৯.১১-১২; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৩.৭৪.১১-১২ এবং মৎস্যপুরাণ ৪৮.৯)।[৩০] |

| ১৩ | গান্ধার | গান্ধাররা হল ঋগ্বেদ (১.১২০.১, ১.১২৬.৭) এবং পরবর্তী পাঠ্য থেকে প্রত্যয়িত একটি উপজাতি।[৩১] তারা বৈদিক যুগে কুভ নদীর তীরে বাস করত।[৬] পরবর্তী সময়ে, তারা পারস্য সাম্রাজ্যের অংশ গঠন করে।[৬] ঋগ্বেদে তাদের প্রথমে গান্ধার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর অথর্ববেদের সীমান্ত উপজাতিদের মধ্যে বাল্হিকাদের (ব্যাক্ট্রিয়ান) সাথে, যাদের কেউ জ্বরের মতো অসুস্থতা পাঠায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলতে গান্ধার রাজা নাগনাজিৎকে বোঝায় যিনি বিদেহের রাজা জনকের সমসাময়িক ছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ এবং শ্রৌতসূত্রেও গান্ধারদের উল্লেখ আছে।গান্ধাররা পুরাণ ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরপাঠ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত। পুরাণ লিপিবদ্ধ করে যে দ্রুহ্যুসকে সাত নদীর দেশ থেকে মান্ধাত্রের দ্বারা বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং তাদের পরবর্তী রাজা গান্ধার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন যা গান্ধার নামে পরিচিত হয়েছিল।[৩২] উত্তর আফগানিস্তানের সংলগ্ন অঞ্চলে পরবর্তী দ্রুহ্যু রাজা প্রসেটাসের ছেলেরা বাস করতেন। এটি নিম্নলিখিত পুরাণগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে: ভাগবতপুরাণ ৯.২৩.১৫-১৬; বিষ্ণুপুরাণ ৪.১৭.৫; বায়ুপুরাণ ৯৯.১১-১২; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৩.৭৪.১১-১২ এবং মৎস্যপুরাণ ৪৮.৯।[৩০] |

| ১৪ | গুঙ্গু[৩৩] | |

| ১৫ | ইক্ষ্বাকু | ইক্ষ্বাকু বা সূর্যবংশ কৈল্পিক রাজা ইক্ষ্বাকু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।[৩৪] সূর্যবংশ অর্থ হল এই রাজবংশ সূর্যকে তাদের ঈশ্বর এবং তাদের জন্মদাতা হিসাবে প্রার্থনা করে এবং চন্দ্র রাজবংশের সাথে ক্ষত্রিয় বর্ণের একটি প্রধান বংশের অন্তর্ভুক্ত।[৩৫] |

| ১৫ | ক্রিবী[৩৬] | |

| ১৬ | কীকত[৩৭] | |

| ১৭ | কুরু | কুরু একটি বৈদিক ইন্দো-আর্য উপজাতীয় রাষ্ট্র যা আধুনিক যুগের দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশের কিছু অংশকে নিয়ে মধ্য-বৈদিক যুগে (১২০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ সময়কাল) গঠিত হয়েছিল। তথ্যানুযায়ী, এটিই ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম নথিভুক্ত রাষ্ট্র-স্তরের সমাজ হিসাবে বিকশিত হয়েছিল। |

| ১৮ | মহীন[৪০] | |

| ১৯ | মলনখর[৪১] | |

| ২০ | মৌজবন্ত[৪২] | |

| ২১ | মৎস্য | মৎস্য ছিল মধ্য দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীন ইন্দো-আর্য উপজাতি[৪৩] যাদের অস্তিত্ব লৌহ যুগে প্রমাণিত। মৎস্য উপজাতির সদস্যদের বলা হত মৎস্যায়া এবং মৎস্য রাজ্য নামে একটি রাজ্যে সংগঠিত হয়েছিল। হিন্দু মহাকাব্য মহাভারত এবং ৬ষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দের বৌদ্ধ পাঠ অঙ্গুত্তরা নিকায় বর্ণিত বৈদিক যুগে মৎস্য রাজ্য ছিলো যোলশ (ষোলটি) মহাজনপদ।মৎস্য রাজত্ব বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছিল, যেখানে সরস্বতী নদী ও বনগুলি এটির পশ্চিম সীমানা হিসাবে এবং এর দক্ষিণ সীমা ছিল চম্বল নদীর কাছে পাহাড়। মৎস্য রাজ্যের প্রতিবেশী ছিল উত্তরে কুরু এবং পূর্বে শূরসেন। মৎস্যের রাজধানী ছিল বিরতনগর, যা আধুনিক যুগের বৈরাত-এর সাথে মিলে যায়। |

| ২২ | নহুষ[৪১] | |

| ২৩ | পকথ[৪৬] | |

| ২৪ | পণি | পণি শব্দটি ঋগ্বেদে মানুষ, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সম্মানিত সদস্যদের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে, যারা তাদের সম্পদ ভাগ করতে ইচ্ছুক নয়। আবার ঋগ্বেদ ১০.১০৮-এ চুরি যাওয়া গরুর উপর নজরদারি হিসাবে দেখা যায়। পণিরা ব্যবসায়ী ও বণিকদের (ঋগ্বেদ ১.৫৬.২, ৫.৪৪.৭, ৮.৬৬.১০, ১০.১০৮.৭, ১০.১৫১.৮; অথর্ববেদ ৪.১৫.১) জাতি হতে পারে।[৪৭] |

| ২৫ | পরাবত | |

| ২৬ | পরশু | পরশু পারস্যের সাথে যুক্ত হয়েছে,[৬] এটি ৮৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দের অ্যাসিরিয়ান শিলালিপির প্রমাণের উপর ভিত্তি করে যা পারস্যদেরকে পরশু বলে উল্লেখ করে এবং পারস্যের দরিয়ুশ ১-এর বেহিশতুন শিলালিপি পর্শকে পারসিয়ানদের বাড়ি বলে উল্লেখ করে।[৪৮] |

| ২৭ | পুরু |

পুরু ঋগ্বেদ মণ্ডল ৪, ৬ ৭ উল্লেখিত একটি উপজাতি। মণ্ডল ৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে পুরুদের প্রধান পুরুকুৎস আফগান পর্বতমালায় শারদীয় দুর্গ ধ্বংস করেছিলেন।[৪৯] মণ্ডল ৪-এ বলা হয়েছে যে তার অশ্বমেধ ঘোড়া দৌরগাহের সাথে, তার পুত্র ত্রসাদস্যুর জন্ম হয়েছিল।[৪৯][৫১] মণ্ডল ৪-এ, ত্রসাদস্যু হলেন পুরুদের প্রধান। ত্রসাদস্যু সিন্ধু নদের পশ্চিম দিকে বাস করতেন যখন মণ্ডল ৪ রচিত হচ্ছিল, কিন্তু তিনি সপ্তনদীর দেশেও চলে গিয়েছিলেন এবং অনু-দ্রুহ্যু ও যদু-তুর্বাশুদের পরাজিত করেছিলেন। ঋগ্বেদ ৪.৩৮-৪০-এ দধরিককে উচ্চারিত করা হয়েছে, এবং এই স্তোত্রগুলিতে, দধরিককে ঐশ্বরিক সত্ত্বা, অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া এবং পুরু ও ইন্দো-আর্য আধিপত্যের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রসাদস্যুর পুত্র ছিলেন তৃক্ষি।[৪৯] ঋগ্বেদ ৭.৯২.২-এর হারমান গ্রাসম্যানের ব্যাখ্যা মেনে চলা পণ্ডিতরা বলেন যে মণ্ডল ৭ নাগাদ পুরু সরস্বতী নদীতে পৌঁছেছিল।[৪৯] |

| ২৮ | রুশম | রুশম ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে উল্লিখিত একটি উপজাতি,[৫৩] যাদের রাজা রানাঞ্চয় ঋগ্বৈদিক আর্যদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।[৫৪] |

| ২৯ | সরস্বত | সরস্বত রাজ্য ছিল একটি প্রাচীন রাজ্য বা অঞ্চল যা প্রাক-ঐতিহাসিক যুগে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। মহাভারতে ৯:৩৫ থেকে ৯:৫৪ পর্যন্ত ২০টি অধ্যায়ে এই অঞ্চলটি বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলরাম সরস্বতী নদীকে প্রভাসা (দ্বারকার নিকটে) সমুদ্র থেকে হিমালয়ে উৎপত্তিস্থল পর্যন্ত আংশিক শুকিয়ে যাওয়া পথের মাধ্যমে সনাক্ত করেছিলেন। |

| ৩০ | শ্রীঞ্জয় | |

| ৩১ | ত্রিতশু | ত্রিতশু হল পুরুর একটি উপ-গোষ্ঠী যারা ঋগ্বেদের (১৮, ৩৩ এবং ৮৩ নম্বর স্তোত্রে) মণ্ডল ৭-এ উল্লিখিত ভারতদের থেকে আলাদা।[৫৫] রাজা সুদাসের অধীনে তারা দশরাজার যুদ্ধে ভারতদের সাহায্যে দশরাজার মৈত্রীকে পরাজিত করেছিল। |

| ৩২ | তুর্বাশু | তুর্বাশু ছিল ঋগ্বেদে উল্লিখিত পাঁচটি প্রধান জাতির মধ্যে একটি, তুর্বাশুদের যদু গোত্রের সাথে উপজাতীয় ইউনিয়ন ছিল এবং প্রায়শই একত্রে বর্ণনা করা হত।[৫৭] তুর্বাশুরা ছিল আংশিকভাবে ইন্দো-আর্য-সংস্কৃতিকৃত সিন্ধু উপজাতি।[৫৮][৫৯] পুরু ও ভারত উপজাতির আগমনের সময়,[৬০] যদু-তুর্বাশুরা পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেছিল। শতপথ ব্রাহ্মণের সময় (খ্রীস্টপূর্ব ৭ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী),[৬২][৬৩] তুর্বাশুরা পাঞ্চালদের সাথে যুক্ত।ঋগ্বেদের মণ্ডল ৪ ও ৫ এ দেবতা ইন্দ্র যদু-তুর্বাশুদের নদী পার হওয়ার সময় ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন বলে বলা হয়েছে। মণ্ডল ৬-এ যদু-তুর্বাশুদের ইন্দ্র দ্বারা "দূর থেকে আনা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদু-তুর্বাশুদের মণ্ডল ৫, ৬ ও ৮ -এ তুলনামূলকভাবে ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তাদেরকে পুরু-ভারতদের মাঝে মাঝে মিত্র ও শত্রু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। |

| ৩৩ | যদু | যদু হল ঋগ্বেদে উল্লিখিত পাঁচটি আদি বৈদিক জনগোষ্ঠী (পঞ্চজন, পঞ্চকৃষ্টি) এর মধ্যে একটি।[৫১][৬৯][৭০] তুর্বাশু উপজাতির সাথে যদুদের উপজাতীয় ইউনিয়ন ছিল এবং প্রায়শই তাদের একসাথে বর্ণনা করা হত।[৫৮][৭১] যদুরা ছিল আর্য উপজাতি।[৫১] পুরু ও ভারত উপজাতির আগমনের সময়, যদু-তুর্বাশুরা পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেছিল, যদুরা সম্ভবত যমুনা নদীর তীরে বসবাস করত।ঋগ্বেদের মণ্ডল ৪ ও ৫ এ দেবতা ইন্দ্র যদু-তুর্বাশুদের নদী পার হওয়ার সময় ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন বলে বলা হয়েছে। মণ্ডল ৬-এ যদু-তুর্বাশুদের ইন্দ্র দ্বারা "দূর থেকে আনা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদু-তুর্বাশুদের মণ্ডল ৫, ৬ ও ৮ -এ তুলনামূলকভাবে ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং তাদেরকে পুরু-ভারতদের মাঝে মাঝে মিত্র ও শত্রু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দশরাজার যুদ্ধে, যদুরা ভারত প্রধান সুদাসের কাছে পরাজিত হয়। |