শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

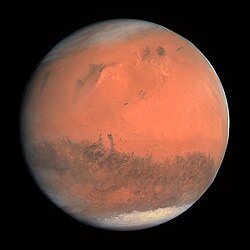

মঙ্গল গ্রহ

সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

মঙ্গল হলো সূর্য থেকে চতুর্থ দূরবর্তী গ্রহ এবং বুধের পরেই সৌরজগতের দ্বিতীয়-ক্ষুদ্রতম গ্রহ। ইংরেজি ভাষায় মঙ্গল গ্রহ রোমান পুরাণের যুদ্ধদেবতা মার্সের নাম বহন করে এবং প্রায়শই এই গ্রহটিকে “লাল গ্রহ” নামে অভিহিত করা হয়।[১৬][১৭] এর জন্য দায়ী এই গ্রহের পৃষ্ঠতলে ফেরিক অক্সাইডের আধিক্য, যার ফলে গ্রহটিকে লালচে রঙের দেখায় এবং খালি চোখে দৃশ্যমান মহাজাগতিক বস্তুগুলির মধ্যে এই গ্রহটিকে স্বতন্ত্রভাবে দর্শনীয় করে তোলে।[১৮] মঙ্গল একটি শিলাময় গ্রহ এবং এর বায়ুমণ্ডল ঘনত্বহীন। এই গ্রহের পৃষ্ঠভাগের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যেমন চাঁদের মতো অভিঘাত খাদ দেখা যায়, তেমনি পৃথিবীর মতো উপত্যকা, মরুভূমি ও মেরুস্থ হিমছত্রও চোখে পড়ে।

পৃথিবী ও মঙ্গলের আবর্তন কাল ও ক্রান্তিবৃত্ততলের সাপেক্ষে ঘূর্ণাক্ষের নতি প্রায় একই রকমের হওয়ায় মঙ্গল গ্রহের দিনরাত্রির সময়কাল ও ঋতুচক্র পৃথিবীরই অনুরূপ। সৌরজগতের বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি তথা উচ্চতম পর্বত অলিম্পাস মনস এবং বৃহত্তম গভীর গিরিখাতগুলির অন্যতম ভেলস মেরিনারিস মঙ্গল গ্রহেই অবস্থিত। উত্তর গোলার্ধের মসৃণ বোরিয়ালিস অববাহিকা এই গ্রহের ৪০% স্থান অধিকার করে রয়েছে। সম্ভবত বৃহৎ আকারের কোনও সংঘাতের ফলে এই অববাহিকাটি সৃষ্টি হয়েছিল।[১৯][২০] মঙ্গল গ্রহের প্রাকৃতিক উপগ্রহের সংখ্যা দুইটি। এগুলির নাম হলো ফোবোস ও ডিমোস। এই উপগ্রহ দুটি আকারে খুবই ছোট ও অনিয়তাকার। সম্ভবত এই দুটি মঙ্গল ট্রোজান ৫২৬১ ইউরেকার মতো মঙ্গলের অভিকর্ষজ টানে আটকে পড়া দুটি গ্রহাণু।[২১]

এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মনুষ্যবিহীন নভোযান পাঠিয়ে মঙ্গল গ্রহে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। এদের মধ্যে মঙ্গল গ্রহে প্রেরিত প্রথম নভোযান ছিল মেরিনার ৪, যা নাসা কর্তৃক ১৯৬৪ সালের ২৮শে নভেম্বর উৎক্ষেপিত হয়। নভোযানটি ১৯৬৫ সালের ১৫ই জুলাই মঙ্গল গ্রহের সবচেয়ে নিকটে পৌঁছায়। এটি মঙ্গল গ্রহের দুর্বল বিকিরণ বলয় শনাক্ত করে ও পৃথিবীর তুলনায় তা ০.১% হিসেবে পরিমাপ করে। এছাড়াও নভোযানটি মঙ্গল গ্রহের একাধিক ছবি তোলে, যা ছিল মহাকাশ থেকে তোলা অন্য গ্রহের প্রথম ছবি।[২২] সোভিয়েত মার্স ৩ অভিযানে একটি অবতরণী যুক্ত করা হয়। এর ফলে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মঙ্গল গ্রহে নভোযানটির মসৃণ অবতরণ সম্ভব হয়, যদিও অবতরণের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[২৩] এরপর ১৯৭৬ সালের ২০শে জুলাই ভাইকিং ১ সর্বপ্রথম মঙ্গল পৃষ্ঠে সফলভাবে অবতরণে সক্ষম হয়।[২৪] ১৯৯৭ সালের ৪ঠা জুলাই মার্স পাথফাইন্ডার মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করে এবং ৫ই জুলাই এর ভেতরে থাকা সোজারনারকে অবমুক্ত করে, যা ছিল মঙ্গলে বিচরণকারী প্রথম রোবটিক রোভার।[২৫] মঙ্গল গ্রহে প্রেরিত ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার প্রথম নভোযান মার্স এক্সপ্রেস ২০০৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছায়।[২৬] ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে নাসার দুটি মঙ্গল অনুসন্ধানী যান স্পিরিট ও অপরচুনিটি মঙ্গলে অবতরণ করে। স্পিরিট রোভারটি ২০১০ সালের ২২শে মার্চ পর্যন্ত এবং অপরচুনিটি ২০১৮ সালের ১০ই জুন অবধি সক্রিয় ছিল।[২৭] মঙ্গলীয় জলবায়ু ও ভু-তত্ত্ব পর্যবেক্ষণের জন্য নাসা ২০১২ সালের ৬ই আগস্ট কিউরিওসিটি রোভারকে মঙ্গলপৃষ্ঠে অবতরণ করায়, যা ছিল মার্স সায়েন্স ল্যাবরেটরি মিশনের অংশ।[২৮] ২০১৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর চতুর্থ মহাকাশ সংস্থা হিসেবে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) মঙ্গল পরিদর্শন করে, তারা আন্তঃগ্রহ অভিযানের অংশ হিসেবে মঙ্গলযানকে মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথে পাঠায়।[২৯]

অতীতে মঙ্গল গ্রহ বাসযোগ্য ছিল কিনা, সেই সঙ্গে বর্তমানে এই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তা জানার জন্য অনুসন্ধান চলছে। ভবিষ্যতে ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার রোজালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন রোভারসহ কয়েকটি জ্যোতির্জীববৈজ্ঞানিক অভিযানের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে।[৩০][৩১][৩২][৩৩] মঙ্গলের পৃষ্ঠভাগে তরল জলের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কারণ, এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলীয় চাপ খুবই কম, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ১% মাত্র।[৩৪] সবচেয়ে কম উঁচু স্থানগুলি অল্প সময়ের জন্য তা বাড়ে মাত্র।[৩৫][৩৬] মেরুস্থ হিমছত্র দুটি প্রধানত জল দ্বারাই গঠিত।[৩৭][৩৮] দক্ষিণ মেরুর হিমছত্রটিতে জলীয় বরফের পরিমাণ এতটাই যে, সেই বরফ গলে গেলে সমগ্র গ্রহের পৃষ্ঠভাগ ১১ মিটার (৩৬ ফুট) গভীর জলের আস্তরণে ডুবে যাবে।[৩৯] ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে নাসা জানায় মঙ্গলের ইউটোপিয়া প্ল্যানিশিয়া অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভস্থ বরফের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেই জলের যে আনুমানিক পরিমাণ শনাক্ত করা গিয়েছে, তা সুপিরিয়র হ্রদের মোট জলের পরিমাণের সমান।[৪০][৪১][৪২]

পৃথিবী থেকে খালি চোখেই মঙ্গল গ্রহকে দেখা যায়। এই গ্রহের লালচে রঙের জন্য এটিকে সহজেই শনাক্ত করা যায়। মঙ্গলের আপাত মান সর্বাধিক −২.৯৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, যা শুধুমাত্র শুক্র গ্রহ, চাঁদ ও সূর্যের চেয়ে কম।[১৪] পৃথিবী ও মঙ্গল পরস্পরের সবচেয়ে কাছে এলে পৃথিবীর বুকে স্থাপিত আলোক দূরবিনগুলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাধা কাটিয়ে মঙ্গল গ্রহের ৩০০ কিলোমিটার (১৯০ মাইল) বা ততোধিক পরিব্যাপ্ত স্থানগুলিকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে।[৪৩]

Remove ads

নামকরণ

বাংলাসহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় মঙ্গল গ্রহকে এক হিন্দু গ্রহদেবতা মঙ্গলের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।[৪৪] এছাড়া মঙ্গল গ্রহের ইংরেজি পরিশব্দ মার্স (“Mars”) নামটি এসেছে রোমান পুরাণের যুদ্ধদেবতা মার্সের নামানুসারে।[৪৫] এর কারণ হিসেবে ধরা হয় মঙ্গলের লাল রংকে, যা রক্তকে ইঙ্গিত করে।[৪৬] মার্চ মাসের নামকরণের ভিত্তিও হলো মার্স শব্দটি।[৪৭]

ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

মঙ্গলের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর অর্ধেক এবং ভর পৃথিবীর এক দশমাংশ। এর ঘনত্ব পৃথিবী থেকে কম এবং ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পৃথিবীর শুষ্ক ভূমির মোট ক্ষেত্রফল থেকে সামান্য কম।[৩] মঙ্গল বুধ গ্রহ থেকে বড় হলেও বুধের ঘনত্ব মঙ্গল থেকে বেশি। এর ফলে বুধের পৃষ্ঠতলের অভিকর্ষীয় শক্তি তুলনামূলকভাবে বেশি। মঙ্গল দেখতে অনেকটা লাল রঙের কমলার মতো। এর কারণ মঙ্গলের পৃষ্ঠতলে প্রচুর পরিমাণে ফেরিক অক্সাইডের উপস্থিতি। এই যৌগটিকে সাধারণভাবে রাস্ট বলা হয়।[৪৮]

Comparison: Earth and Mars

Animation (00:40) showing major features of Mars

Video (01:28) showing how three NASA orbiters mapped the gravity field of Mars

ভূ-তত্ত্ব

মঙ্গলের পৃষ্ঠ মূলত ব্যাসল্ট দ্বারা গঠিত। এর কক্ষীয় বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ এবং প্রচুর পরিমাণ মঙ্গলীয় উল্কা নিয়ে গবেষণা করে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। কয়েকটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে মঙ্গলের কিছু কিছু অংশে ব্যাসল্টের চেয়ে সিলিকা জাতীয় পদার্থ বেশি রয়েছে। এই অঞ্চলটি অনেকটা পৃথিবীর এন্ডেসাইট (এক ধরনের আগ্নেয় শীলা) জাতীয় পাথরের মত। এই পর্যবেক্ষণগুলোকে সিলিকা কাচের মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পৃষ্ঠের অনেকটা অংশ সূক্ষ্ণ আয়রন (৩) অক্সাইড যৌগ দ্বারা আবৃত। ধূলিকণা নামে পরিচিত এই যৌগটি অনেকটা ট্যালকম পাউডারের মতো।[৪৯]

মঙ্গলের কোনো অভ্যন্তরীণ চৌম্বক ক্ষেত্র নেই। কিন্তু কিছু পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে এর ভূ-ত্বকের কিছু অংশ চুম্বকায়িত হয়ে আছে। চুম্বকীয়ভাবে susceptible খনিজ পদার্থের কারণে সৃষ্ট এই চৌম্বকত্বকে প্যালিওম্যাগনেটিজ্ম বলা হয়। এই প্যালিওম্যাগনেটিজমের ধরন অনেকটা পৃথিবীর মহাসাগরীয় গর্ভতলে প্রাপ্ত অলটারনেটিং ব্যান্ডের মত। এই পর্যবেক্ষণ নিয়ে অধ্যয়ন এবং মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ারের সাহায্যে বিস্তর গবেষণা চালানোর মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে যা ২০০৫ সালের অক্টোবরে পুনরায় পরীক্ষীত হয়। এই তত্ত্ব মতে পর্যবেক্ষণকৃত ব্যান্ডগুলো হল মঙ্গলে প্লেট শিলাসরণ ভূ-গঠনপ্রণালীর একটি নিদর্শন। এ ধরনের ভূ-গঠনপ্রণালী ৪ বিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত মঙ্গলে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ৪ বিলয়ন বছর আগে গ্রহীয় ডায়নামো বিকল হয়ে পড়ায় চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারিত হয়ে যায়।[৫০]

গ্রহটির অভ্যন্তরীণ গঠন অনুসন্ধানে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে এটি অন্তত নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, এর কেন্দ্রীয় অংশটির (core) ব্যাসার্ধ্য প্রায় ১,৪৮০ কিলোমিটার (৯২০ মাইল)। এই কেন্দ্রভাগ মূলত লৌহ দ্বারা গঠিত, অবশ্য লোহার সাথে ১৫ থেকে ১৭% সালফার রয়েছে বলে জানা যায়। এ হিসেবে মঙ্গলের কেন্দ্রভাগ আয়রন সালফাইড দ্বারা গঠিত যা অনেকাংশে তরল। এই পদার্থগুলোর ঘনত্ব পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত পদার্থের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। কেন্দ্রের চারদিক ঘিরে সিলিকেট দ্বারা গঠিত একটি ম্যান্টল রয়েছে যা গ্রহটির অনেকগুলো শিলাসরণ এবং আগ্নেয় প্রকৃতির কাঠামো তৈরীতে মূল ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বর্তমানে ম্যান্টলটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। মঙ্গলের ভূ-ত্বকের গড় পুরুত্ব ৫০ কিলোমিটার (৩১ মাইল)। তবে এই পুরুত্ব সর্বোচ্চ ১২৫ কিলোমিটার (৭৮ মাইল) পর্যন্ত হতে দেখা যায়।[৫১] অন্যদিকে পৃথিবীর ভূ-ত্বকের পুরুত্ব গড়ে ৪০ কিমি (২৫ মাইল)। পৃথিবী এবং মঙ্গল এই গ্রহ দুটির আকৃতির অনুপাত বিবেচনায় আনলে পৃথিবীর ভূ-ত্বক মঙ্গলের ভূ-ত্বক থেকে মাত্র তিনগুণ পুরু।

মঙ্গলের ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসকে অনেকগুলো ইপকে বিভক্ত করা যেতে পারে। তবে নিম্নে উল্লেখিত তিনটি ইপকই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট:

- নোয়াচিয়ান ইপক: (নোয়াচিস টেরার নামে নামাঙ্কিত), ইংরেজিতে Noachian epoch. ৩.৮ বিলিয়ন বছর থেকে ৩.৫ বিলিয়ন বছর পূর্বের সময়কালটি নোয়াচিয়ান ইপক নামে পরিচিত। এই সময় মঙ্গলের পৃষ্ঠতল গঠিত হয় যা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। সেই যুগে সৃষ্ট পৃষ্ঠতলে পরবর্তীতে প্রচুর বিশালায়তন খাদের সৃষ্টি হয়েছে। থারসিস বাল্জ নামক একটি আগ্নেয় উচ্চভূমি এই সময় সৃ।টি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়েছে। এই ইপকের শেষের দিকে তরল পানির বন্যা হয়েছিল বলেও বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

- হেসপারিয়ান ইপক: (Hesperia Planum-এর নামে নামাঙ্কিত), ইংরেজিতে Hesperian epoch. ৩.৫ বিলিয়ন বছর থেকে ১.৮ বিলিয়ন বছর পূর্ব পর্যন্ত এই ইপকের সীমানা। এই যুগে বিশালায়তন লাভা দ্বারা আচ্ছাদিত সমভূমির সৃষ্টি হয়।

- অ্যামাজোনিয়ান ইপক: (অ্যামাজোনিস প্ল্যানিটিয়া থেকে এসেছে), ইংরেজিতে Amazonian epoch. ১.৮ বিলিয়ন বছর পূর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই ইপকের সীমারেখা। এই যুগে স্বল্প সংখ্যক বিশালায়তন খাদের সৃষ্টি হয়েছে যার কারণ ছিল উল্কাপাত। কিন্তু এ সময় বিভিন্ন ধরনের অনেক কাঠামো তৈরি হয়েছে। এই সময়ই সৌর জগতের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ অলিম্পাস মনস সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া এ সময়েই মঙ্গলের অন্যান্য স্থানে লাভার প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

জলবিজ্ঞান

বর্তমানে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এতোটা কম যে এতে তরল পানি থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু মঙ্গলে বরফ রয়েছে। এর দুই মেরু সম্পূর্ণ বরফ দ্বারা গঠিত। ২০০৭ সালের মার্চে নাসা এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, মঙ্গলের দক্ষিণ মেরুতে যে পরিমাণ বরফ রয়েছে তা গলিয়ে দিলে সমগ্র গ্রহটি পানিতে ডুবে যাবে এবং এই জলভাগের গভীরতা হবে প্রায় ১১ মিটার (৩৬ ফুট)।[৫২] উপরন্তু বরফের একটি পারমাফ্রস্ট ম্যান্ট্ল মেরু অঞ্চল থেকে ৬০° অক্ষাংশ এলাকা জুড়ে প্রলম্বিত রয়েছে।[৫৩] মঙ্গলের পুরু ক্রায়োস্ফেয়ারের অভ্যন্তরে আরও বিপুল পরিমাণ পানি লুকিয়ে রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। কোন আগ্নেয় বিস্ফোরণের মাধ্যমে ক্রায়োস্ফেয়ার ধ্বংস হলেই কেবল এই পানি বেরিয়ে আসতে পারে। এরকম একটি বিস্ফোরণ অনেক আগে হয়েছিল যার কারণে মঙ্গলের ভ্যালিস মেরিনারিস গঠিত হয়। ইতিহাসের এই সময়ে বিপুল পরিমাণ পানি বেরিয়েছিল যা একটি সুবৃহৎ নদী উপত্যকা গঠনের জন্য যথেষ্ট ছিল। আজ থেকে ৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে এরকম আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল যার কারণে সারবেরাস ফোসি নামক একটি খাদ উন্মুক্ত হয়েছিল। এর ফলে একটি বরফের সাগর সৃষ্টি হয়ে যা এখনও দেখা যায়। এই সাগরটিকে বর্তমানে এলিসিয়াম প্ল্যানিটিয়া বলা হয়।[৫৪]

অতি সম্প্রতি মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ারে অবস্থিত মার্স অরবিটার ক্যামেরার মাধ্যমে মঙ্গলের কিছু উচ্চ রিজল্যুশন ছবি তোলা হয়েছে। এর ফলে মঙ্গলের পৃষ্ঠতলে তরল পানির অস্তিত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকটাই বিস্তারিত জানা গেছে। সেখানে বন্যা সৃষ্টকারী বিশালায়তন কিছু চ্যানেলের নিদর্শন পাওয়া গেছে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রচুর শাখা নদী সদৃশ প্রবাহের অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এমন কোন ছোট আকৃতির গঠন পাওয়া যায়নি যাকে বন্যা সৃষ্টিকারী এই জলস্রোতের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বর্তমানে অবশ্য এদের কোনটিই জীবিত নেই। আছে শুধু এদের নিদর্শন। আবহাওয়ার পরিবর্তনই এদের বিলুপ্তির কারণ বলে মনে করা হয়। এ থেকেই বোঝা যায়, এই গঠনগুলো কত পুরনো ছিল। আবার আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ এবং গভীর গিরিখাতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়ে বেশ কিছু গঠন বিভিন্ন চিত্রে ধরা পড়েছে যেগুলো অনেকটা পৃথিবীর সমুদ্র সন্নিবিষ্ট নিষ্কাশন নালী আকৃতির গিরিখাতের মত। এই গিরিখাতগুলো মঙ্গলের দক্ষিণ গোলার্ধের উঁচু অঞ্চলগুলোতে অবস্থিত। এদের মুখ বিষুবরেখার দিকে এবং সবগুলো ৩০° অক্ষাংশে মেরুমুখী হয়ে আছে।[৫৫] গবেষকরা এমন কোন গিরিখাত খুঁজে পাননি যেগুলো আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এমনকি পরস্পর উপরিপাতিত কোন ইমপ্যাক্ট জ্বালামুখও খুঁজে পাননি। এ থেকে বোঝা যায় যে এই গঠনগুলো বেশ নবীন।

এই ছবিটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ রয়েছে। এখানে মোট দুইটি চিত্র রয়েছে যার একটি অপরটি থেকে ৬ বছর পরে তোলা। ছবিটি মূলত মঙ্গলের একটি উপত্যকার যাক দেখে অনেকটা নবীন পলির আস্তরণ মনে হচ্ছে। নাসার মঙ্গল অভিযান প্রকল্পের প্রধান বিজ্ঞানী মাইকেল মেয়ার দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, বিপুল পরিমাণ জলমিশ্রিত কোন ধরনের পদার্থের প্রবাহের মাধ্যমেই কেবল এ ধরনের রঙীন এবং ধ্বংসাবশেষ আকৃতির গঠনের সৃষ্টি হতে পারে। এই জল কি বায়ুমণ্ডল থেকে বর্ষিত তুষারপাত বা বৃষ্টি থেকে এসেছে নাকি ভূগর্ভস্থ কোন উৎস থেকে এসেছে তা নিয়ে রয়েছে সংশয়।[৫৬] অবশ্য এই ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য বিকল্প প্রকল্পও গৃহীত হয়েছে। এমন হতে পারে বরফ কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড অথবা মঙ্গলীয় পৃষ্ঠে ধূলির প্রবাহের মাধ্যমে এই পলিবিশিষ্ট তলানীর সৃষ্টি হয়েছে।[৫৭][৫৮] এতদ্ব্যাতীত মঙ্গলে এমন কিছু খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যায় মঙ্গলে এক সময় তরল পানির অস্তিত্ব ছিল। এই পদার্থগুলোর মধ্যে রয়েছে হেমাটাইট এবং goethite, যারা সাধারণত পানির উপস্থিতিতে গঠিত হয়।[৫৯]

ভূগোল

পৃথিবীর প্রথম অ্যারোগ্রাফার হিসেবে যাদের নাম করা হয় তারা হলেন Johann Heinrich Mädler এবং ভিলহেল্ম বিয়ার, যদিও কেবল চাঁদের মানচিত্র প্রণয়ন করার কারণেই তারা সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তারা প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, মঙ্গলের প্রায় সকল কাঠামোই স্থায়ী। এর সাথে গ্রহটির ঘূর্ণনকালও নির্ণয় করেন। ১৮৪০ সালে Mädler তার ১০ বছরের গবেষণা একত্রিত করে মঙ্গলের প্রথম মানচিত্র প্রণয়ন করেন। মানচিত্রে বিভিন্ন স্থানকে নাম দ্বারা চিহ্নিত না করে ববয়ার এবং Mädler কেবল বিভিন্ন বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন। সে হিসেবে বর্তমানে মেরিডিয়ান উপসাগর (Sinus Meridiani) নামে পরিচিত কাঠামোটির জন্য a বর্ণটি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।[৬০]

বর্তমানে মঙ্গলের বিভিন্ন প্রাকৃতিক কাঠামোসমূহের নাম বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে। যে সকল কাঠামোসমূহের উচ্চ প্রতিফলন অনুপাত রয়েছে তাদের অধিকাংলেরই নাম পূর্বেরটি রয়ে গেছে। অবশ্য বেশ কিছু নামের বিভিন্ন দিক দিয়ে উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে যাতে পরে আবিষ্কৃত বিভিন্ন বিষয় নামের মাধ্যমেই বোঝা যায়। যেমন: নিক্স অলিম্পিকা (অলিম্পাসের তুষার) নামক পর্বতটির আধুনিক নাম হচ্ছে অলিম্পাস মনস (অলিম্পাস পর্বত)।[৬১] মঙ্গলের বিষুবরেখা এর ঘূর্ণন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু এর মূল মধ্যরেখা নির্দিষ্ট করা হয়েছে পৃথিবীর মত করেই। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা একটি নির্দিষ্ট স্থানের উপর দিয়ে রেখাটি নিয়ে গেছেন। পৃথিবীতে যেমন গ্রিনিচ নামক স্থানকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। Mädler ও বিয়ার ১৮৩০ সালে তাদের প্রণীত প্রথম মানচিত্রে মঙ্গলের মূল মধ্যরেখা হিসেবে একটি রেখাকে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯৭২ সালে মেরিনাস ৯ মহাকাশযান মঙ্গলের বেশ কিছু উচ্চ রিজল্যুশনের ছবি পাঠায়। এগুলো থেকে দেখা যায় মঙ্গলের সাইনাস মেরিডিয়ানি নামক সাগরের (তরল পানির সাগর নয়) উপর এয়ারি-০ নামক একটি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ রয়েছে। পরবর্তীতে এই জ্বালামুখটিই ০.০° অক্ষাংশে রয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। এই জ্বালামুখটি এর আগে নির্বাচিত মূল মধ্যরেখার উপর অবস্থিত। অর্থাৎ পৃথিবীর যেমন গ্রিনিচ মঙ্গলের তেমনি এয়ারি-০।

মঙ্গলে যেহেতু কোন মহাসাগর বা সমুদ্র নেই সেহেতু সেখানকার বিভিন্ন উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য একটি শূন্য-উচ্চতার পৃষ্ঠতল ধরে নিতে হবে যাকে অনেক সময় গড় অভিকর্ষীয় পৃষ্ঠ বলা হয়। মঙ্গলের যে উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিমাণ ৬১০.৫ প্যাসকেল (৬.১০৫ মিলিবার) সে উচ্চতাকে শূন্য উচ্চতা ধরা হয়। এই চাপের পরিমাণ মঙ্গলে পানির ত্রৈধ বিন্দুর চাপের সমান। এই চাপ পৃথিবীতে সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ০.৬%।[৬২]

Remove ads

কক্ষপথ ও ঘূর্ণন

সূর্য থেকে মঙ্গল গ্রহের গড় দূরত্ব প্রায় ২৩০ মিলিয়ন কিলোমিটার (১৪৩ মিলিয়ন মাইল), এবং ৬৮৭ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের দিন সামান্য দীর্ঘ: ২৪ ঘণ্টা, ৩৯ মিনিট, ৩৫.২৪৪ সেকেন্ড।[৬৩] এক মঙ্গলীয় বর্ষ পৃথিবীর ১.৮৮০৯ বছর বা ১ বছর, ৩২০ দিন, এবং ১৮.২ ঘণ্টার সমান।[৩]

বাসযোগ্যতা ও জীবন অন্বেষণ

বর্তমান গবেষণায় এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, গ্রহীয় বাসযোগ্যতা তথা একটি গ্রহে প্রাণের বিকাশ ঘটার সম্ভবনার পরিমাণ বহুলাংশে এর পৃষ্ঠতলে পানির অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। এই শর্তটি পূর্ণ করার জন্য গ্রহটিকে অবশ্যই বাসযোগ্য অঞ্চলে থাকতে হবে। বর্তমানে সূর্যের বাসযোগ্য অঞ্চলের ভিতর পৃথিবী অবস্থান করছে। কিন্তু মঙ্গল গ্রহ এই অঞ্চল থেকে মাত্র অর্ধেক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক দূরে অবস্থিত। এ কারণে এর পৃষ্ঠতলের সব পানি জমে যায় এরকম ধারণা পূর্বে থাকলেও ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ তে , নাসা তাদের ওয়েবসাইটে ঘোষণা দেয় মঙ্গলে তরল পানি প্রবাহের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। [৬৪]

Remove ads

প্রাকৃতিক উপগ্রহ

Enhanced-color HiRISE image of Phobos, showing a series of mostly parallel grooves and crater chains, with Stickney crater at right

Enhanced-color HiRISE image of Deimos (not to scale), showing its smooth blanket of regolith

মঙ্গল গ্রহের পৃথিবীর তুলনায় ছোট দুটি প্রাকৃতিক উপগ্রহ রয়েছে। এগুলি হলো ফোবোস ও ডিমোস। ফোবোস এবং ডিমোস উভয়ের ব্যাস প্রায় ২২ কিলোমিটার (১৪ মাইল)। উপগ্রহ দুটি মঙ্গলের নিকটবর্তী কক্ষপথে আবর্তনশীল। গ্রহাণু আটকে পড়ার তত্ত্বটি বহুল প্রচলিত, তবে তাদের উৎপত্তি এখনো অনিশ্চিত।[৬৫]

Remove ads

অনুসন্ধান

সারাংশ

প্রসঙ্গ

সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, এবং জাপানের পক্ষ থেকে মঙ্গল অভিমুখে ডজনখানেক নভোযান পাঠানো হয়েছে যার মধ্যে অরবিটার, ল্যান্ডার এবং রোভার সবই ছিল। আর অভিযানগুলোর উদ্দেশ্য ছিল মঙ্গলের ভূত্বক, জলবায়ু এবং ভূতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, মঙ্গলে পাঠানো নভোযানগুলোর মধ্যে অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির আগে ব্যর্থ হয়ে গেছে। অনেকগুলো অভিযান ঠিকমতো শুরু করার আগেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। মূলত কৌশলগত সমস্যার কারণেই এই ব্যর্থতাগুলোর উৎপত্তি। অধিকাংশের সাথে মাঝপথে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। যোগাযোগ নষ্টের কারণ জানা যায়নি, অনেকগুলোর কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা এখনও চলছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কয়েকটি জনপ্রিয় উদাহরণের মধ্যে রয়েছে: পৃথিবী-মঙ্গল বারমুডা ট্রায়াংগ্ল, মঙ্গল অভিশাপ, বহুল পরিচিত নাসা ইন-জোক এবং "গ্রেট গ্যালাক্সি ইটার" যা মঙ্গলগামী নভোযান খেয়ে বেচে থাকে।

বিগত অভিযানসমূহ

মঙ্গলের প্রথম ফ্লাই-বাই করতে সমর্থ হয় নাসার মেরিনার ৪। ১৯৬৪ সালে এই নভোযান উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। প্রথম মঙ্গলের ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে দুটি সোভিয়েত সন্ধানী যান, মার্স ২ এবং মার্স ৩। ১৯৭১ সালে উৎক্ষেপিত এই দুটি যানই সোভিয়েত মার্স প্রোব প্রোগ্রাম এর অংশ ছিল। দুঃখের বিষয় হল, অবতরণের মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মাথায় দুটি নভোযানের সাথেই পৃথিবীর মিশন কন্ট্রোলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ১৯৭৬ সালে শুরু হয় নাসার বিখ্যাত ভাইকিং প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে দুটি অরবিটার এবং প্রতিটি অরবিটারের সাথে একটি করে ল্যান্ডার ছিল। দুটি ল্যান্ডারই ১৯৭৬ সালে মঙ্গলের ভূমিতে অবতরণ করে। ভাইকিং ১ ৬ বছর এবং ভাইকিং ২ ৩ বছর কর্মক্ষম ছিল এবং তাদের সাথে এই সময়ে পৃথিবীর যোগাযোগও ছিল। ভাইকিং ল্যান্ডারগুলোই প্রথম মঙ্গলের রঙিন ছবি রিলে করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল। এগুলো মঙ্গলপৃষ্ঠের এতো সুন্দর মানচিত্র প্রস্তুত করেছিল যে এখনও তার কোন কোনটি ব্যবহৃত হয়। সোভিয়েত সন্ধানী যান ফোবোস ১ এবং ফোবোস ২ ১৯৮৮ সালে মঙ্গল এবং তার দুটি উপগ্রহ - ফোবোস ও ডিমোস পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। দুঃখজনকভাবে ফোবোস ১ এর সাথে যাত্রাপথেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফোবোস ২ মঙ্গল এবং ফোবোসের ছবি তোলার পর ফোবোসে অবতরণের উদ্দেশ্যে দুটি ল্যান্ডার নামাতে যাওয়ার ঠিক আগে অকেজো হয়ে পড়ে। অর্থাৎ এর সাথেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৯৯২ সালে মার্স অবজারভার অরবিটার ব্যর্থ হওয়ার পর নাসা ১৯৯৬ সালে মার্স গ্লোবাল সারভেয়ার প্রেরণ করে। শেষের অভিযানটি ব্যাপক সফলতা অর্জন করে। ২০০১ সালে এর প্রাথমিক মঙ্গল মানচিত্রায়ন কাজ সম্পন্ন হয়। ২০০৬ সালের নভেম্বরে তৃতীয় বিস্তৃত প্রোগ্রামের সময় এর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। মহাকাশে প্রায় ১০ বছর কর্মক্ষম ছিল এই সারভেয়ার। সারভেয়ার প্রেরণের মাত্র এক মাস পরই নাসা মঙ্গলের উদ্দেশ্যে মার্স পাথফাইন্ডার পাঠায় যার মধ্যে সোজারনার নামক একটি রোবোটিক যান ছিল। সোজারনার মঙ্গলের এরিস উপত্যকায় অবতরণ করে। এই অভিযান ছিল নাসার আরেকটি বড় ধরনের সাফল্য। এই অভিযানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মঙ্গলের চমৎকার সব ছবি পাঠানোর জন্য জনমনে এ নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছিল।

বর্তমান অভিযানসমূহ

২০০১ সালে নাসা সফলভাবে মার্স অডিসি অরবিটার উৎক্ষেপণ করে। ২০০৮ সালের মার্চের তথ্য অনুসারে এটি এখনও মঙ্গলের কক্ষপথে আবর্তনরত আছে। ২০০৮ এর সেপ্টেম্বরে এর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অডিসির গামা রশ্মি বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র মঙ্গলের রেগোলিথের উপরের এক মিটার স্থানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হাইড্রোজেন সনাক্ত করেছে। ধারণা করা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ পানি বরফের তলানি হিসেবে এই হাইড্রোজেন সঞ্চিত হয়েছে।

২০০৩ সালে এসা মার্স এক্সপ্রেস ক্র্যাফ্ট উৎক্ষেপণ করে যার মধ্যে ছিল মার্স এক্সপ্রেস অরবিটার এবং বিগ্ল ২ নামক ল্যান্ডার। অবতরণের সময় বিগ্ল ২ অকেজো হয়ে যায় এবং ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এটি হারিয়ে গেছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ২০০৪ সালের প্রথম দিকে প্ল্যানেটারি ফুরিয়ার বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবস্থাপক দল ঘোষণা দেয় যে তারা মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে মিথেন সনাক্ত করেছে। ২০০৬ সালের জুন মাসে এসা মঙ্গলে মেরুজ্যোতি আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়।

২০০৩ সালের এপ্রিলে নাসা যমজ মঙ্গল অভিযান রোভার উৎক্ষেপণ করে। রোভারদ্বয়ের নাম স্পিরিট (এমইআর-এ) এবং অপরচুনিটি (এমইআর-বি)। ২০০৪ এর জানুয়ারিতে দুটি রোভারই মঙ্গলপৃষ্ঠে অবতরণ করে এবং তাদের জন্য বরাদ্দকৃত সবগুলো কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করে। প্রকৃতপক্ষে তারা আশাতীত সফলতা লাভ করেছিল। এই অভিযানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য উদ্ঘাটিত হয়। রোভার দুটির অবতরণের দুটি স্থানেই কোন এক সময় তরল পানির অস্তিত্ব ছিল বলে জানা গেছে। মঙ্গলের ডাস্ট ডেভিল এবং ঝড়ো হাওয়া সময় সময় এই রোভার দুটির সৌর প্যানেল পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। এ কারণে এদের আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০০৫ সালের ১২ই আগস্ট নাসা এই গ্রহের উদ্দেশ্যে মার্স রিকনিসন্স অরবিটার নামক একটি সন্ধানী যান উৎক্ষেপণ করে। ২০০৬ সালের ১০ই মার্চ এটি মঙ্গলে পৌঁছে। এর উদ্দেশ্য দুই বছর ব্যাপী বৈজ্ঞানিক জরিপ পরিচালনা করা। অরবিটারের মূল কাজ মঙ্গলের বিস্তৃত ভূখণ্ড পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী অভিযানগুলোর অবতরণের জন্য উপযোগী স্থান নির্বাচন করা। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পৃথিবীর সাথে অতি উন্নত মানের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা। অভিযানের যোগাযোগে ব্যবহৃত সংকেতের ব্যান্ডপ্রস্থ আগের সবগুলো অভিযানের সমন্বিত ব্যান্ডপ্রস্থ থেকেও বেশি। ২০০৮ সালের ৩রা মার্চ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মার্স রিকনিসন্স অরবিটার গ্রহটির উত্তর মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে একটি সক্রিয় ধারাবাহিক হিমপ্রপাত এর ছবি তুলেছে। এ ধরনের ছবি এই প্রথম তোলা হল।

ভবিষ্যৎ অভিযানসমূহ

ডন নভোযান কর্তৃক সেরেস এবং ভেস্টার একটি সংক্ষিপ্ত ফ্লাই-বাই বাদ দিলে মঙ্গলমুখী পরবর্তী অভিযান হিসেবে নাসার ফিনিক্স মার্স ল্যান্ডারের নাম করতে হয়। ২০০৭ সালের ৪ঠা আগস্ট এটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে এবং ২০০৮ এর ২৫শে মার্চ এর মঙ্গলের উত্তর মেরু অঞ্চলে পৌঁছার কথা রয়েছে। এই ল্যান্ডারের সাথে একটি রোবোটিক বাহু রয়েছে যার রিচ ২.৫ মিটার। এটি মঙ্গলপৃষ্ঠের এক মিটার গভীর পর্যন্ত খনন করতে সক্ষম। ল্যান্ডারটি এমন এক অঞ্চলে অবতরণ করবে যেখানকার ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৩০ সেমি নিচে বরফ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এর সাথে সংযুক্ত আণুবীক্ষণিক ক্যামেরাটি মানব কর্ণের প্রস্থের ১০০০ ভাগের ১ ভাগ পর্যন্ত রিজল্ভ করতে সক্ষম।

ফিনিক্সের পর ২০০৯ সালে মঙ্গলে যাবে মার্স সাইন্স ল্যাবরেটরি। এটা মার্স এক্সপ্লোরেশন রোভারের একটা অপেক্ষাকৃত বড় এবং দ্রুততর সংস্করণ। এর গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ৯০ মিটার। এই পরীক্ষণ অভিযানের সাথে এমন একটি লেজার রাসায়নিক স্যাম্প্ল যুক্ত আছে যা দিয়ে ১৩ মিটার দূর থেকেই কোন শিলার গাঠনিক উপাদান নির্ণয় করে ফেলা যাবে।

রাশিয়া এবং চীনের যৌথ উদ্যোগে ফোবোস-গ্রান্ট নামক একটি নমুনা প্রত্যাবর্তন অভিযান এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। মঙ্গলের উপগ্রহ ফোবোস থেকে নমুনা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে এই নভোযান উৎক্ষপণের কথা রয়েছে। ২০১২ সালে এসা মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তার প্রথম রোভার প্রেরণের ঘোষণা দিয়েছে। এক্সোমার্স নামক এই রোভার মঙ্গলপৃষ্ঠের ২ মিটার গভীর পর্যন্ত খনন করার ক্ষমতা রাখবে। এর মূল কাজ হবে মঙ্গলে জৈব অণু সন্ধান করা।

ফিনল্যান্ড এবং রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলের উদ্দেশ্যে মেটনেট নামক একটি অভিযান প্রেরণের কথা রয়েছে। মেটনেটের মধ্যে ১০টি ছোট ছোট ল্যান্ডার থাকবে। উদ্দেশ্যে ল্যান্ডারগুলোকে একটি বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে দিয়ে বড় ধরনের পৃষ্ঠতল পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধান নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে মঙ্গলের পদার্থবিজ্ঞান, বায়ুমণ্ডলের গঠন এবং আবহবিদ্যা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে। এর পূর্বসূরী হিসেবে ১-২ টি ল্যান্ডার সমৃদ্ধ একটি প্রাথমিক অভিযান প্রেরণের কথা রয়েছে ২০০৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে। একটি সম্ভাবনা হচ্ছে রাশিয়ার ফোবোস-গ্রান্ট অভিযানের সাথেই এটি প্রেরণ করা হবে, পিগিব্যাক হিসেবে। অন্যান্য উৎক্ষেপণগুলো ২০১৯ সাল পর্যন্ত কর্মক্ষম উৎক্ষেপণ উইন্ডোর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

২০০৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশ ভিশন অফ স্পেস এক্সপ্লোরেশন নামে একটি নীতিমালার ঘোষণা দিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, মঙ্গলে মনুষ্যবাহী অভিযান প্রেরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুদূরপ্রসারী স্বপ্নের সর্বপ্রধান অংশ। এই স্বপ্নকে সামনে রেখে নাসা এবং লকহিড মার্টিন যৌথভাবে অরিয়ন নভোযানের নকশা নির্মাণ শুরু করে দিয়েছে। ২০২০ সালে চাঁদে ফিরে যাওয়ার জন্য যে অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছে তার ক্রু পরিবহন যান হবে এই অরিয়ন। মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে এই চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি তথা এসা ২০৩০ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে মঙ্গলে মানুষ প্রেরণের কথা ভাবছে। এর আগে অনেকগুলো সন্ধানী যান পাঠাবে তারা, একটার আকৃতি তার আগেরটা থেকে বড় হবে। এক্সোমার্স উৎক্ষেপণ এবং মার্স রিটার্ন মিশনের মাধ্যমে এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু হবে।

২০০৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর নাসার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মাইকেল ডি গ্রিফিন বলেছেন, নাসা ২০৩৭ সালের মধ্যে মঙ্গলে মানুষ প্রেরণের কাজ সম্পন্ন করতে বদ্ধপরিকর, যাতে ২০৫৭ (১৯৫৭ সালে স্পুটনিক ১ এর মাধ্যমে মহাকাশ যুগের সূচনা ঘটেছিল) সালে মঙ্গলে মানব বসতির ২০ বছর পূর্তি উৎসব উদ্যাপন করা যায়।

Remove ads

জ্যোতির্বিজ্ঞান

অনেকগুলো অরবিটার, ল্যান্ডার এবং রোভার থাকার কারণে এখন মঙ্গলের আকাশ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব। সেখানে মঙ্গল থেকে খুব সহজেই পৃথিবী এবং চাঁদ দেখা যায়। পৃথিবীতে পূর্ণ চন্দ্রের কৌণিক ব্যাস যত মঙ্গল থেকে দৃশ্যমান ফোবোসের কৌণিক ব্যাস তার এক-তৃতীয়াংশ। অন্যদিকে ডিমোস একটা সাধারণ তারার মত দেখা যায়, পৃথিবী শুক্র গ্রহকে যেমন দেখায় অনেকটা সেরকম।

পৃথিবীতে আমাদের খুব পরিচিত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই মঙ্গলে পর্যবেক্ষণ করা গেছে। যেমনঃ উল্কা এবং মেরুজ্যোতি। ২০৮৪ সালের ১০ই নভেম্বর মঙ্গল থেকে পৃথিবীর একটি অতিক্রম দেখা যাবে। এছাড়া বুধ বা শুক্র গ্রহের অতিক্রমও সেখান থেকে দেখা যায়। ডিমোসের কৌণিক ব্যাস এতোই কম যে এর সূর্যকে আংশিক গ্রহণ করার ঘটনাকেই অতিক্রম হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। (দেখুন: মঙ্গল থেকে ডিমোসের অতিক্রম)

Remove ads

পর্যবেক্ষণের ইতিহাস

মঙ্গল গ্রহের পর্যবেক্ষণের ইতিহাস চিহ্নিত করা হয় যখন গ্রহটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে এবং তাই খুব সহজেই দৃশ্যমান হয়, যা প্রতি কয়েক বছর পর পর ঘটে। মঙ্গলের পেরিহেলিক বিরোধগুলি আরও উল্লেখযোগ্য, যা প্রতি ১৫ বা ১৭ বছর পরে ঘটে এবং আলাদা করা হয় কারণ মঙ্গল পেরিয়েলিয়নের কাছাকাছি, এটি পৃথিবীর আরও কাছাকাছি করে তোলে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পর্যবেক্ষণ

প্রাচীন সুমেরীয়রা মঙ্গল গ্রহকে যুদ্ধ ও প্লেগের দেবতা নিরগাল হিসেবে গণ্য করত।

Remove ads

মানচিত্র

Interactive image map of the global topography of Mars. Hover over the image to see the names of over 60 prominent geographic features, and click to link to them. Coloring of the base map indicates relative elevations, based on data from the Mars Orbiter Laser Altimeter on NASA's Mars Global Surveyor. Axes are latitude and দ্রাঘিমাংশ; Polar regions are noted.

Interactive image map of the global topography of Mars. Hover over the image to see the names of over 60 prominent geographic features, and click to link to them. Coloring of the base map indicates relative elevations, based on data from the Mars Orbiter Laser Altimeter on NASA's Mars Global Surveyor. Axes are latitude and দ্রাঘিমাংশ; Polar regions are noted. (See also: Mars Rovers map and Mars Memorial map) (view • discuss)

Remove ads

আরও দেখুন

পাদটীকা

- ছবিটি ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মঙ্গলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রোসেটা মহাকাশযানের অপটিক্যাল, স্পেকট্রোস্কোপিক, অ্যান্ড ইনফ্রারেড রিমোট ইমেজিং সিস্টেম (ওসাইরিস) কর্তৃক ≈২,৪০,০০০ কিলোমিটার (১,৫০,০০০ মাইল) দূরত্ব থেকে গৃহীত। দৃশ্যের কেন্দ্রে অ্যাওলিস চতুর্ভুজ ও সেই সঙ্গে সামান্য বাঁদিকে কিউরিওসিটি রোভারের অবতরণ স্থল গেইল অভিঘাত খাদটিও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। দক্ষিণে অধিকতর অন্ধকার তথা অধিকতর পরিমাণে অভিঘাত-বিধ্বস্ত টেরা সিমেরিয়া ভূখণ্ডটি উত্তরের অনেক বেশি পরিমাণে মসৃণ ও উজ্জ্বলতর এলিসিয়াম প্ল্যানিশিয়া ভূখণ্ডের তুলনায় প্রাচীনতর ভূমিভাগ নিয়ে গঠিত। অতীতে মঙ্গলে বৈশ্বিক মহাসাগরের অস্তিত্বের সম্ভাবনার মতো ভূতাত্ত্বিকভাবে সাম্প্রতিক প্রক্রিয়াগুলি এলিসিয়াম প্ল্যানিশিয়ার মতো নিম্ন-উচ্চতাবিশিষ্ট অঞ্চলগুলির অধিকতর নবীন রূপ ধরে রাখতে সহায়ক হয়েছে।

Remove ads

তথ্যসূত্র

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads