শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

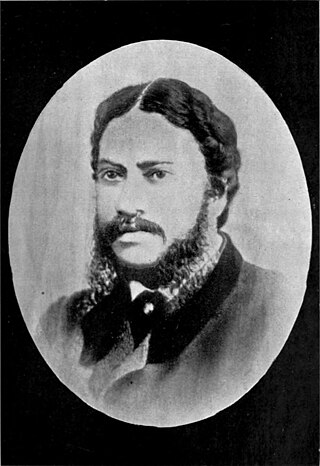

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাঙালি মহাকবি ও নাট্যকার উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪ – ২৯ জুন, ১৮৭৩) ছিলেন উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও নাট্যকার। হিন্দু কলেজে পড়াশোনা করার সময় মধুসূদন প্রথম কাব্যচর্চা শুরু করেন।[২] তাঁকে বাংলার নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব মনে করা হয়। ঐতিহ্যের অনুবর্তন অগ্রাহ্য করে তিনি কাব্যে নতুন রীতি প্রবর্তন করেন। বাংলা ভাষায় তিনিই অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুর্দশপদী বা সনেটের প্রবর্তক।

বাংলাদেশের যশোর জেলায় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে মধুসূদনের জন্ম। যৌবনে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে তিনি "মাইকেল মধুসূদন দত্ত" নাম গ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের দুর্নিবার আকর্ষণে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। জীবনের দ্বিতীয় পর্বে মধুসূদন নিজের মাতৃভাষার প্রতি মনোযোগী হন। এই পর্বে তিনি বাংলায় মহাকাব্য, চতুর্দশপদী কবিতা, নাটক ও প্রহসন ইত্যাদি রচনা করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি রামায়ণের উপাখ্যান অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মহাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্য।

মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবন ছিল নাটকীয় ও বেদনাঘন। মাত্র ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে কলকাতায় এই মহাকবির মৃত্যু হয়।

Remove ads

জীবন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাগরদাঁড়ি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু কায়স্থ পরিবারে মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাজনারায়ণ দত্ত ও তাঁর প্রথমা পত্নী জাহ্নবী দেবীর একমাত্র সন্তান। রাজনারায়ণ কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতের এক খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন। তেরো বছর বয়স থেকেই মধুসূদন কলকাতায় বাস করতে থাকেন। খিদিরপুর অঞ্চলে সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোডে (বর্তমানে কার্ল মার্ক্স সরণি) তিনি একটি বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন।

শিক্ষাজীবন

মা জাহ্নবী দেবীর কাছে মধুসূদনের প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়। জাহ্নবী দেবীই তাঁকে রামায়ণ, মহাভারত, হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত করে তুলেছিলেন। সাগরদাঁড়িতেই মধুসূদনের ছেলেবেলা কেটেছিল। সাগরদাঁড়ির পাশের গ্রামের শেখপুরা মসজিদের বিদ্বান ইমাম মুফতি লুৎফুল হকের কাছে মধুসূদন বাল্যকালে বাংলা, ফারসি ও আরবি শিক্ষা করেন। তেরো বছর বয়সে মধুসূদন কলকাতায় আসেন। স্থানীয় একটি স্কুলে কিছুদিন পড়ার পর তিনি হিন্দু কলেজে (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হন। মেধাবী ছাত্র হওয়ায় অচিরেই মধুসূদন কলেজের অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠেন। রিচার্ডসনই মধুসূদনের মধ্যে কাব্যপ্রীতি সঞ্চারিত করেন। ওই কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগের স্মৃতিও তাঁকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করত। কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ উনিশ শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই মহাকবি হওয়ার এবং বিলেত যাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

১৮৪৩ সালে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ওই বছরই ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮ বছর বয়সে মিশন রো-তে অবস্থিত ওল্ড মিশন চার্চ নামে একটি অ্যাংলিকান গির্জায় গিয়ে তিনি খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হন। তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন পাদরি ডিলট্রি। তিনিই তাঁর "মাইকেল" নামটি রাখেন। এরপর মধুসূদন পরিচিত হন "মাইকেল মধুসূদন দত্ত" নামে।[৩][৪] মধুসূদন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে হিন্দুসমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রাজনারায়ণ দত্ত তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন।

এরপর মধুসূদন শিবপুরের বিশপস কলেজ থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যান। সেখানে তিনি গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। রাজনারায়ণ তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করলেও বিশপস কলেজে পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। চার বছর পর তিনি টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেন। কলেজের পাঠ শেষ করার পর কলকাতায় চাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হন মধুসূদন। বিশপস কলেজে কয়েকজন মাদ্রাজি ছাত্রের সঙ্গে মধুসূদনের বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে তিনি ভাগ্যান্বেষনে চলে যান মাদ্রাজে (অধুনা চেন্নাই)। কথিত আছে, আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতসারে নিজের পাঠ্যপুস্তক বিক্রয় করে সেই টাকায় মাদ্রাজ গিয়েছিলেন তিনি।

Remove ads

কর্মজীবন

মধুসূদন মাদ্রাজেও বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। স্থানীয় খ্রিষ্টান ও ইংরেজদের সহায়তায় তিনি একটি স্কুলে ইংরেজি শিক্ষকের চাকরি পান। তবে বেতন যা পেতেন, তাতে তার ব্যয়সংকুলান হত না। এই সময় তাই তিনি ইংরেজি পত্রপত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। মাদ্রাজ ক্রনিকল পত্রিকায় ছদ্মনামে তার কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। হিন্দু ক্রনিকল নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই অর্থাভাবে পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে হয়। পঁচিশ বছর বয়সে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেই তিনি দ্য ক্যাপটিভ লেডি তার প্রথম কাব্যটির রচনা করেন। কবি ও দক্ষ ইংরেজি লেখক হিসেবে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে

Remove ads

বিবাহ

মাদ্রাজে আসার কিছুকাল পরেই মধুসূদন রেবেকা ম্যাকটিভিস নামে এক ইংরেজ যুবতীকে বিবাহ করেন। উভয়ের দাম্পত্যজীবন আট বছর স্থায়ী হয়েছিল। রেবেকার গর্ভে মধুসূদনের দুই পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়। মাদ্রাজ জীবনের শেষ পর্বে রেবেকার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার অল্পকাল পরে মধুসূদন এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া নামে এক ফরাসি তরুণীকে বিবাহ করেন। হেনরিয়েটা মধুসূদনের সারাজীবনের সঙ্গিনী ছিলেন। এদিকে মাইকেল তার এক কপি দ্য ক্যাপটিভ লেডি বন্ধু গৌরদাস বসাককে উপহার পাঠালে, গৌরদাস সেটিকে জে ই ডি বেথুনের কাছে উপহার হিসেবে পাঠান। উক্ত গ্রন্থ পাঠ করে অভিভূত বেথুন মাইকেলকে চিঠি লিখে দেশে ফিরে আসতে এবং বাংলায় কাব্যরচনা করতে পরামর্শ দেন। ১৮৫৬ সালে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে আসেন। পত্নীকে সেই সময় তিনি সঙ্গে আনেন নি।

ফ্রান্সে

কবি ইংল্যান্ডে আইন বিষয়ে পড়ালেখা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানের আবহাওয়া এবং বর্ণবাদিতার কারণে বেশি দিন ইংল্যান্ডে থাকেন নি। তারপর তিনি ১৮৬০ সালে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে চলে যান। কিন্তু তার আর্থিক অবস্থা ছিল খুব খারাপ। একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর জন্য তিনি তার আইন বিষয়ে পড়া শেষ করে ভারতে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনোই কলকাতায় তার এই লেখাপড়াকে কাজে লাগান নি, উপরন্তু দরিদ্রতার জন্য মৃত্যুবরণ করেন।

Remove ads

সাহিত্য জীবন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

মধুসূদন দত্ত নাট্যকার হিসেবেই প্রথম বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পদার্পণ করেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে উপযুক্ত নাটকের অভাব বোধ করেন। এই অভাব পূরণের লক্ষ্য নিয়েই তিনি নাটক লেখায় আগ্রহী হয়েছিলেন। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর রচিত‘শর্মিষ্ঠা' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়।১৮৫৯ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর "শর্মিষ্ঠা" নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়। এটিই প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটক। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রচনা করেন দুটি প্রহসন, যথা: 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং পূর্ণাঙ্গ 'পদ্মাবতী'(১৮৬০) নাটক। পদ্মাবতী নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অমিত্রাক্ষরে লেখেন 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য। এরপর একে একে রচিত হয় 'মেঘনাদ বধ কাব্য' (১৮৬১) নামে মহাকাব্য, 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য (১৮৬১), 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা' কাব্য (১৮৬২), চতুর্দশপদী কবিতা (১৮৬৬), ১৮৭১ সালের শেষভাগে মহাকবি হোমারের " ইলিয়ড " মহাকাব্যের উপয়াখ্যাব ভাগ অবলম্বন করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলায় "হেকটর বধ" প্রকাশ করেন।

তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রামায়ণের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত মেঘনাদবধ কাব্য নামক মহাকাব্য। তার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হলো দ্য ক্যাপটিভ লেডি, শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী (নাটক), পদ্মাবতী (নাটক), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, হেকটর বধ [৫] ইত্যাদি।

সাহিত্য জীবনের অনুপ্রেরণা

মধুসূদন দত্ত তাঁর সাহিত্য জীবনে বিশেষ করে ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের সাহিত্য কর্ম এবং তাঁর জীবন দ্বারা অত্যন্ত বেশি অনুপ্রাণিত হয়ে ছিলেন। তাঁর মহান সৃষ্টি মেঘনাদ বধ মহাকাব্য প্রকাশ এবং এটি পরিচিত করে তোলা যদিও খুব সহজ ছিল না, তারপরও তিনি নিজেকে মহাকাব্যটির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্রভাব প্রকাশ করেছিলেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি কাব্যে প্রথম হোমেরিক স্টাইলের লেখার প্রবর্তন করেন। তিনি এক সময় নিজেকে বলেছিলেন : "আমি এক সকালে উঠে নিজেকে সফল হিসেবে পাই নি, এই কাব্যের সফলতা বহু বছরের কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।"

ভাষাগত দক্ষতা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন বহু ভাষাবিদ। মাতৃভাষা ছাড়া তিনি আরো বারোটি ভাষা জানতেন। শিশু কালে গ্রামের টোল থেকে ফারসি ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে তার ভাষা শিক্ষার শুরু হয়। তিনি ইংরেজি ছাড়াও ল্যাটিন, গ্রিক, ফারসি, হিব্রু, তেলুগু, তামিল ইত্যাদি ভাষায় অনায়াসে কথা বলতে পারতেন। তিনি এমনকি ফারসি ও ইতালীয় ভাষায় কবিতাও লিখতে পারতেন।

নাটক

বাংলা নাটকে মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব আকস্মিক। ১৮৫২ সালে তারাচরণ শিকদার, জে. সি. গুপ্ত ও রামনারায়ণ তর্করত্নের হাত ধরে বাংলায় শৌখিন রঙ্গমঞ্চে নাট্য মঞ্চায়ন শুরু হয়। এই সময় লেখা নাটকগুলির গুণগত মান খুব ভালো ছিল না। ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী নাটকটি অভিনীত হয়। শিল্পগুণবিবর্জিত এই সাধারণ নাটকটির জন্য জমিদারদের বিপুল অর্থব্যয় ও উৎসাহ দেখে মধুসূদনের শিক্ষিত মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। এরপর তিনি নিজেই নাট্যরচনায় ব্রতী হন। রামনারায়ণ তর্করত্নের সংস্কৃত নাট্যশৈলীর প্রথা ভেঙে তিনি পাশ্চাত্য শৈলীর অনুসরণে প্রথম আধুনিক বাংলা নাটক রচনা করেন।

মাইকেল মধুসূদনের নাট্যচর্চার কাল ও রচিত নাটকের সংখ্যা দুইই সীমিত। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ - এই তিন বছর তিনি নাট্যচর্চা করেন। এই সময়ে তার রচিত নাটকগুলি হল : শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)। এছাড়া মৃত্যুর পূর্বে মায়াকানন (১৮৭৪) নামে একটি অসমাপ্ত নাটক।

শর্মিষ্ঠা

শর্মিষ্ঠা একটি পৌরাণিক নাটক। রচনাকাল ১৮৫৮। এটিই আধুনিক পাশ্চাত্য শৈলীতে রচিত প্রথম বাংলা নাটক। নাটকের আখ্যানবস্তু মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত রাজা যযাতি, শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী থেকে গৃহীত। অবশ্য পাশ্চাত্য নাট্যশৈলীতে লিখলেও, মাইকেল এই নাটকে সংস্কৃত শৈলীকে সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি। এই নাটকের কাব্য ও অলংকার-বহুল দীর্ঘ সংলাপ, ঘটনার বর্ণনাত্মক রীতি, প্রবেশক, নটী, বিদুষক প্রভৃতির ব্যবহার সংস্কৃত শৈলীর অনুরূপ। আবার ইংরেজি সাহিত্যের রোম্যান্টিক ধারার প্রভাবও এই নাটকে স্পষ্ট। প্রথম রচনা হিসেবে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও, সেই যুগের ইংরেজি-শিক্ষিত পাঠকসমাজে এই নাটকটি খুবই সমাদৃত হয়। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে নাটকটি অভিনীতও হয়।

একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ

শর্মিষ্ঠার পরে ১৮৬০ সালে মাইকেল রচনা করেন একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ নামে দুটি প্রহসন। এই প্রহসন দুটি তার দুটি শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা। প্রথম নাটকটির বিষয় ছিল ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাবু সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল সনাতনপন্থী সমাজপতিদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন। এই নাটকে মাইকেলের পর্যবেক্ষণ শক্তি, সমাজবাস্তবতাবোধ ও কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপ রচনায় কুশলতা বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তু নব্য ও সনাতনপন্থী উভয় সমাজকেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাই বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে নাটকটি অভিনীত হওয়ার কথা থাকলেও, শেষপর্যন্ত তা হয় নি। এতে মাইকেল খুবই হতাশ হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে প্রহসন রচনা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

পদ্মাবতী

১৮৬০ সালেই মধুসূদন রচনা করেন পদ্মাবতী নাটকটি। এটিও পৌরাণিক নাটক। তবে এই নাটকের ভিত্তি পুরোপুরি ভারতীয় পুরাণ নয়। গ্রিক পুরাণের ‘অ্যাপেল অফ ডিসকর্ড’ গল্পটি ভারতীয় পুরাণের মোড়কে পরিবেশন করেছেন মধুসূদন। গ্রিক পুরাণের জুনো, প্যালাস ও ভেনাস এই নাটকে হয়েছেন শচী, মুরজা ও রতি। হেলেন ও প্যারিস হয়েছেন পদ্মাবতী ও ইন্দ্রনীল। তিন দেবীর মধ্যে রতিকে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্বাচিত করলে অন্য দুই দেবী ইন্দ্রনীলের প্রতি রুষ্টা হন এবং ইন্দ্রনীলের জীবনে বিপর্যয় নামিয়ে আনেন। শেষে রতি ও ভগবতীর চেষ্টায় ইন্দ্রনীল উদ্ধার পান এবং বিচ্ছিন্না স্ত্রী পদ্মাবতীর সঙ্গে তার মিলন ঘটে। মূল গ্রিক উপাখ্যানটি বিয়োগান্তক হলেও, মাইকেল এই নাটকটিকে ইংরেজি ট্র্যাজি-কমেডির ধাঁচে করেছেন মিলনান্তক। এই নাটকে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব অল্পই। প্লট-নির্মাণ, নাটকীয় দ্বন্দ্ব উপস্থাপনা ও চরিত্র চিত্রণে মাইকেল এখানে আগের থেকে পরিণত হয়েছেন।

মায়াকানন

কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনার পর মাইকেল কাব্যরচনায় পুরোদমে মনোনিবেশ করেন। শেষ জীবনে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ণধার শরচ্চন্দ্র ঘোষের অনুরোধে তিনি মায়াকানন নাটকটি রচনায় হাত দেন। নাটকটি তিনি শেষ করতে পারেন নি। করেছিলেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই নাটকটির শিল্পমূল্য বিশেষ নেই। মাইকেলের সৃষ্টিপ্রতিভার কোনো সাক্ষর এতে পাওয়া যায় না।

Remove ads

মেঘনাদবধ কাব্য

সারাংশ

প্রসঙ্গ

মধুসূদন দত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে -- অমিত্রাক্ষর ছন্দে রামায়ণ উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত মেঘনাদবধ কাব্য নামক মহাকাব্যটি। চরিত্র-চিত্র হিসেবে রয়েছেন : রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, সীতা, সরমা, প্রমীলা প্রমুখ। তিনি তার কাব্যকে নয়টি সর্গে বিভক্ত করেছেন এবং সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী এতে নগর, বন, উপবন, শৈল, সমুদ্র, প্রভাত, সন্ধ্যা, যুদ্ধ, মন্ত্রণা প্রভৃতির সমাবেশও করেছেন। কিন্তু সর্গান্তে তিনি নতুন ছন্দ ব্যবহার করেন নি, সর্গশেষে পরবর্তী সর্গকথা আভাসিত করেন নি। যদিও তিনি বলেছিলেন,

| “ | গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত | ” |

তবুও কাব্যে করুণ রসেরই জয় হয়েছে। মেঘনাদবধ কাব্য রামায়ণ-আহৃত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি নয়—এটি নবজাগ্রত বাঙালির দৃষ্টি নিয়তি-লাঞ্ছিত নবমানবতাবোধের সকরুণ মহাকাব্যের রূপে অপূর্ব গীতি-কাব্য। মেঘনাদবধ কাব্য এ দিক দিয়ে বাংলা কাব্য সাহিত্যে একক সৃষ্টি।[৬]

মধুসূদন অতি আশ্চর্য্যজনক ভাবে নির্মাণ-কুশলতা গুণে মহাকাব্যোচিত কাব্য-বিগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। এ কাব্যের তাৎপর্য রাবণ-চরিত্রের প্রতীকতায়। তার সৃষ্ট রাবণ চরিত্রে পরম দাম্ভিকতা প্রকট হয়ে উঠে নি। রামায়ণকে তিনি তার মানবতার আলোকে বিধৌত করে যে মহাকাব্য রচনা করেছেন, তা আসলে রোমান্টিক মহাকাব্য। এ কারণে আকারে 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্যোচিত হলেও, এর প্রাণ-নন্দিনী সম্পূর্ণ রোমান্টিক এবং মধুসূদন এ কাব্যে জীবনের যে জয়গান করেছেন, তা বীররসের নয়, কারুণ্যের। কবি তাই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

| “ | সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। | ” |

Remove ads

বীরাঙ্গনা পত্রকাব্য (১৮৬২)

বাংলা সাহিত্যে পত্রাকার কাব্যরচনা প্রথম দেখা যায় বীরাঙ্গনা কাব্যে। ১৮৬২ সালে এই গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা, অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী, নীলধ্বজের প্রতি জনা— এই ১১টি পত্ররূপী কবিতা নিয়ে কাব্যগ্রন্থটি রচিত। মধুসূদন তার কাব্যে এই নারীদের পুরাণ-পরিচিতির মূলে আঘাত করেছেন। তিনি মানবিক অনুভূতির আলোকে নারী-হৃদয়ের কথকতায় ব্যক্ত করিয়েছেন।[৭]

Remove ads

ব্যক্তিগত জীবন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

দাম্পত্য জীবন

মাদ্রাজে গিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভের চেয়েও কবি যে বিশেষ কাজটি করেছিলেন তা হচ্ছে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করা। মাদ্রাজে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি রেবেকা ম্যাকটাভিশ নামক এক ইংরেজ যুবতীকে বিয়ে করেন। অরফান আস্যাইলাম স্কুলে পড়াতে শুরু করার পরই পরিচয় হয় তার ভাবী স্ত্রী রেবেকার সাথে। বিয়ের এই প্রক্রিয়াটি অবশ্য খুব সহজ ছিল না। তার বন্ধু গৌরি দাশকে লিখেছিলেন""রেবেকাকে পেতে খুব ঝামেলা হয়েছিল, বুঝতেই তো পারছো তার(রেবেকা) সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী এই বিয়ের বিরুদ্ধে ছিল"" তাদের বিয়ে সম্পাদন হয় ৩১ জুলাই ১৮৪৮ সালে। বিদেশে গিয়ে রোগ ভোগ করা, চাকরি জোটানো তারপর এই বিদেশিনীকে বিয়ে করা এই সবই হয়েছিল মাদ্রাজ পৌঁছানোর ছ' মাসের ভিতরে। কিন্তু তাদের এই দাম্পত্য জীবন বেশি দিন স্থায়ী ছিল না। তিনি ভেবেছিলেন বিয়ের পর তার প্রাণের রেবেকাকে সাথে নিয়ে সুখী হবেন। কিন্তু সুখ জিনিসটা বিধাতা হয়ত তার কপালে লিখেন নি। সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট, গোলমাল দেখা দিল। মাইকেলের একগুয়েমির কারণে স্ত্রীর মতের সাথে অমিল হতে লাগল। এর ফলে তিনি কয়েক বছরের মধ্যেই রেবেকার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। রেবেকার গর্ভে মধুসূদনের দুই পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়।

মাদ্রাজ জীবনের শেষ পর্বে রেবেকার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার অল্পকাল পরে মধুসূদন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের কোনো এক শিক্ষকের কন্যা হেনিরিয়েটা সোফিয়া নামে এক ফরাসি তরুণীকে বিবাহ করেন। হেনিরিয়েটাও সর্বগুণ সম্পন্ন রুচিমার্জিত মেয়ে ছিলেন। হেনিরিয়েটা মধুসূদনের সারাজীবনের সঙ্গিনী ছিলেন। তাদের নেপোলিয়ান নামক এক ছেলে এবং শর্মিষ্ঠা নামক এক মেয়ে ছিল। তার বংশধরদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজ।

মৃত্যু

মধুসূদনের শেষ জীবন চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। আইন ব্যবসায়ে তিনি তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তাছাড়া অমিতব্যয়ী স্বভাবের জন্য তিনি ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়েন। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুন আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে কপর্দকহীন (অর্থাভাবে) অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাকে কলকাতার সার্কুলার রোডে সমাধি দেওয়া হয়। মহাকবি জীবনের অন্তিম পর্যায়ে জন্মভূমির প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসার চিহ্ন রেখে গেছেন অবিস্মরণীয় পংক্তিমালায়। তার সমাধিস্থলে নিচের কবিতাটি লেখা রয়েছে :

| “ |

'দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব |

” |

Remove ads

সাহিত্যকর্ম

বাংলা রচনা

- নাটক

- শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯)

- পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০)

- কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১)

- মায়া-কানন (১৮৭৪)

- প্রহসন

- একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০)

- বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)

- কাব্য / কাব্যের ধরন

- তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০) :-আখ্যান কাব্য

- মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১):- মহাকাব্য

- ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১) :-গীতিকাব্য

- বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২) :-পত্রকাব্য

- চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬) :-সনেট জাতীয় কাব্য

- অনুবাদ গ্রন্থ

- হেক্টর-বধ (১৮৭১)

ইংরেজি রচনা

- কাব্য

- দি অপ্সরি: আ স্টোরি ফ্রম হিন্দু মিথোলজি

- দ্য ক্যাপটিভ লেডি

- ভিশনস অফ দ্য পাস্ট

- কাব্যনাট্য

- রিজিয়া: ইমপ্রেস অফ ইন্ডে

- অনুবাদ নাটক

- রত্নাবলী

- শর্মিষ্ঠা

- নীল দর্পণ অর দি ইন্ডিগো প্ল্যান্টিং মিরর

- প্রবন্ধ সাহিত্য

- দি অ্যাংলো-স্যাক্সন অ্যান্ড দ্য হিন্দু

- অন পোয়েট্রি এটসেট্রা

- অ্যান এসে

- অন্যান্য রচনা

- আ সাইনপসিস অফ দ্য রুক্মিণী হরণ নাটক

তথ্যসূত্র

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads