শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

যক্ষ্মা

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস নামের জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রামক রোগ উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

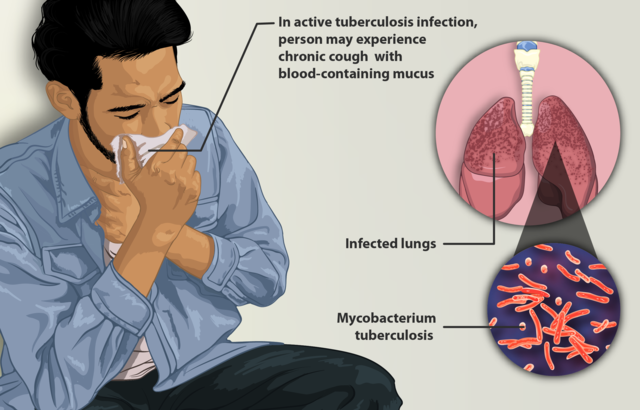

যক্ষ্মা (ইংরেজি: Tuberculosis) বা টিউবারকিউলোসিস হলো মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ঘটিত সংক্রামক ব্যাধি, যা সংক্ষেপে টিবি নামেও পরিচিত।)[১] যক্ষ্মা সাধারণত ফুসফুসকে আক্রান্ত করে, তবে এটি দেহের অন্যান্য অঙ্গকেও আক্রান্ত করতে পারে।[১] অধিকাংশ সময় কোনো উপসর্গ প্রকাশ পায় না, তখন এটিকে সুপ্ত যক্ষ্মা বলে।[১] প্রায় ১০% সুপ্ত সংক্রমণ সক্রিয় রোগে পরিণত হয়, চিকিৎসা না করালে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রায় অর্ধেকই মৃত্যুবরণ করে।[১] সক্রিয় যক্ষ্মার প্রধান উপসর্গগুলো হলো রক্তযুক্ত থুতু বা শ্লেষ্মা দীর্ঘস্থায়ী কাশি।, জ্বর, নৈশস্বেদ বা রাত্রিকালীন ঘাম হওয়া ও ওজন হ্রাস[১] এই রোগে ওজন কমে যায় বিধায়, ঐতিহাসিকভাবে এটি ক্ষয়রোগ বা ক্ষয়কাশ নামে পরিচিত।[৮] অন্যান্য অঙ্গে যক্ষ্মা হলে বিস্তৃত পরিসরে উপসর্গ দেখা দেয়।[৯] যখন ফুসফুসে সক্রিয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তি কাশি দেয়, থুতু ফেলে, কথা বলে বা হাঁচি দেয়, তখন বাতাসের মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির মধ্যে এটি ছড়ায়।[১][১০] সুপ্ত যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে এই রোগ ছড়ায় না।[১] সক্রিয় সংক্রমণ বেশি ছড়ায় এইচআইভি/এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও ধূমপায়ীদের মধ্যে।[১] সক্রিয় যক্ষ্মারোগ নির্ণয় করতে বুকের এক্স-রে, আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা ও দৈহিক তরলের জীবাণু কর্ষণ বা কালচার করা প্রয়োজন।[১১] সুপ্ত যক্ষ্মার রোগনির্ণয় নির্ভর করে টিউবারকিউলিন ত্বক পরীক্ষা বা রক্ত পরীক্ষার উপর।[১১]

যক্ষ্মা প্রতিরোধ করার জন্য উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে স্ক্রিনিং-এর আওতায় আনা, শুরুতেই শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা প্রদান ও বিসিজি টিকা প্রদান করা জরুরি।[৩][৪][৫] বাড়ি, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে সক্রিয় যক্ষ্মা রোগীর সংস্পর্শে যারা আসেন, তারা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে থাকেন।[৪] যক্ষ্মার চিকিৎসায় অনেকগুলো অ্যান্টিবায়োটিক দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করতে হয়।[১] অ্যান্টিবায়োটিক রিজিস্ট্যান্স বা রোধ একটি বড়ো সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বহু-ওষুধ-রোধক যক্ষ্মার হার বেড়ে চলেছে।[১]

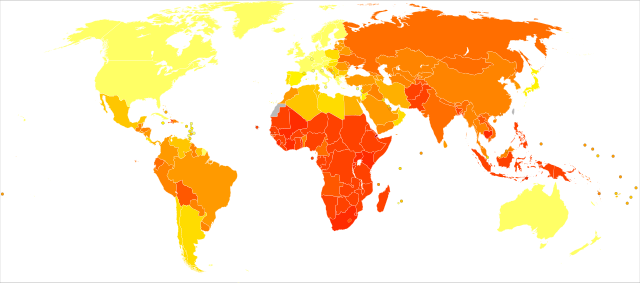

২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে, বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর এক-চতুর্থাংশ সুপ্ত যক্ষ্মায় আক্রান্ত ছিল বলে মনে করা হয়।[৬] প্রতিবছর ১% জনগোষ্ঠী নতুনভাবে সংক্রমিত হয়।[১২] ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে, সারাবিশ্বে প্রায় ১ কোটি মানুষ সক্রিয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় এবং ১৫ লাখ মানুষ মারা যায়, যার ফলে মৃত্যু সংখ্যা বিবেচনায় সংক্রামক রোগে মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে কোভিড-১৯-এর পর যক্ষ্মা ছিল দ্বিতীয় অবস্থানে।[১] ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী সারাবিশ্বে প্রায় ১ কোটি ৮ লাখ মানুষ সক্রিয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় এবং ১২ লাখ ৫০ হাজার মানুষ মারা যায় এবং যক্ষ্মা এক নম্বর সংক্রামক রোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়, যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ মারা যায়। [১৩] উক্ত বছরে সবচেয়ে বেশি যক্ষ্মা হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (৪৫%), আফ্রিকা (২৪%) ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে (১৭%),[১৪] তন্মধ্যে বিশ্বের মোট যক্ষ্মারোগীর ৫৬% রয়েছে ভারত (২৬%), ইন্দোনেশিয়া (১০%), চীন (৬.৮%), ফিলিপাইন (৬.৮%) ও পাকিস্তানে (৬.৩%)।[১৩][১৪] টিউবারকিউলিন পরীক্ষায় অনেক এশীয় ও আফ্রিকান দেশের প্রায় ৮০% মানুষ পজিটিভ হয়, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৫–১০%।[১৫] যক্ষ্মারোগ অনেক প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।[১৬]

Remove ads

উপসর্গসমূহ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

যক্ষ্মা দেহের যে-কোনো অংশকে সংক্রমিত করতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি হয় ফুসফুসে (ফুসফুসীয় যক্ষ্মা নামে পরিচিত)।[৯] যখন যক্ষ্মা ফুসফুসের বাইরে অন্য অঙ্গে হয়, তখন তাকে ফুসফুসবাহ্য যক্ষ্মা বলে, যদিও ফুসফুসীয় ও ফুসফুসবাহ্য যক্ষ্মা যুগপৎভাবে হতে পারে।[৯]

সাধারণ উপসর্গের মধ্যে রয়েছে জ্বর, শীতবেদন, নৈশস্বেদ বা রাতে ঘেমে যাওয়া, ক্ষুধামান্দ্য, ওজন হ্রাস ও ক্লান্তি।[৯] তাৎপর্যপূর্ণ ক্লাবিং বা স্থূলাগ্র অঙ্গুলিও হতে পারে।[১৮]

ফুসফুসীয়

যদি যক্ষ্মা সংক্রমণ সক্রিয় হয়, তাহলে এটি সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত করে ফুসফুসকে (৯০% ক্ষেত্রে)।[১৬][১৯] উপসর্গের মধ্যে রয়েছে বুকে ব্যথা ও দীর্ঘদিনের শ্লেষ্মাসহ কাশি। প্রায় ২৫% ব্যক্তির কোনো উপসর্গ থাকে না ( অর্থাৎ তারা উপসর্গহীন থাকে)।[১৬] কখনো কখনো অল্প পরিমাণে রক্তকাশি ও খুব বিরল ক্ষেত্রে, সংক্রমণ ফুসফুসীয় ধমনি বা একটি রাসমুসেন'স অ্যানিউরিজম-এ ক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে ব্যাপক রক্তক্ষরণ হয়।[৯][২০] যক্ষ্মা একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ হতে পারে, যা ফুসফুসের ঊর্ধ্ব খণ্ডে ব্যাপক ক্ষতচিহ্ন ঘটায়। ফুসফুসের নিম্নখণ্ডের তুলনায় ঊর্ধ্বখণ্ডে যক্ষ্মা বেশি হয়,[৯] এই পার্থক্যের কারণ স্পষ্ট নয়।[১৫] ঊর্ধ্ব ফুসফুসে অপেক্ষাকৃত ভালো বায়ুপ্রবাহ,[১৫] অথবা লসিকার অপর্যাপ্ত নিষ্কাশনের জন্য এমন হতে পারে।[৯]

প্রাথমিক ফুসফুসীয় যক্ষ্মা

প্রাথমিক যক্ষ্মা বলতে বুঝায়, পূর্বে অসংক্রমিত ব্যক্তি (টিউবারকিউলিন-ঋণাত্মক) যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়া। যখন ব্যাকটেরিয়া অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজে পৌঁছায়, তখন ম্যাক্রোফেজ তাদের গলাধঃকরণ করে এবং পরবর্তী প্রদাহী বিক্রিয়ার ফলে টিসু নেক্রোসিস (কলামৃত্যু) ও গ্র্যানিউলোমা (ক্ষতাঙ্কুরোমা) গঠিত হয়। এ-সব গ্র্যানুলোম্যাটাস (ক্ষতাঙ্কুরসংক্রান্ত) ক্ষততে মৃত টিসুর একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চল থাকে যেটি দেখতে পনিরের মতো,তাই একে কেসিয়েশন বা পনিরায়ন নামে অভিহিত করা হয়, এটি উপঝিল্লিবৎ কোষ ও ল্যাংহ্যান্স দানব কোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।[২১]

পরবর্তীতে, পনিরায়নকৃত অঞ্চলটি সম্পূর্ণভাবে ভালো হয়ে যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যালসিভবন বা চুনায়ন ঘটে। এ-সব চুনায়নকৃত নডিউল বা গণ্ডিকাগুলোর কিছু কিছুতে ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে যা অনাক্রম্যতন্ত্র (এবং গ্র্যানিউলোমা বা ক্ষতাঙ্কুরোমার অভ্যন্তরে সৃষ্ট হাইপোক্সিক বা রক্তঅক্সিজেনস্বল্পতাজনিত অম্লীয় পরিবেশ) দ্বারা সংযত থাকে এবং বহুবছর ধরে সুপ্ত থাকতে পারে। এটি রোগের প্রাথমিক কেন্দ্র বা গন ফোকাস নামে পরিচিত। গন ফোকাস বুকের এক্স-রেতে একটি ক্ষুদ্র, চুনায়নকৃত গুটিকা হিসেবে দেখা যায়। সংক্রমণের সাথে প্রথম সংস্পর্শে আসার পর, ৫%-এর চেয়েও কম সংখ্যক ব্যক্তি সক্রিয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। সংক্রমণের প্রথম বছরের মধ্যে এটি বেড়ে ১০% হয়।[২১]

মিলিয়ারি যক্ষ্মা

যক্ষ্মা রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে মিলিয়ারি যক্ষ্মা হয়, এটি তীব্রভাবে শুরু হতে পারে, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ২–৩ সপ্তাহের জ্বর, নৈশস্বেদ, ক্ষুধামান্দ্য, ওজনহ্রাস ও শুকনা কাশি থাকে। মিলিয়ারি যক্ষ্মা সবচেয়ে বেশি হয় যকৃৎ, অস্থিমজ্জা, প্লীহা, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি, মেনিনজেস (মস্তিষ্কমাত্রিকা), বৃক্ক, এপিডিডিমিস (অধিমুষ্ক) ও ডিম্বনালিতে, তবে যে-কোনো অঙ্গকেই আক্রান্ত করতে পারে।[২২] হেপাটোস্প্লিনোমেগালি (যকৃৎ-প্লীহাবৃদ্ধি) হতে পারে, মাথাব্যথা থাকলে টিউবারকিউলাস মেনিনজাইটিস (যক্ষ্মাঘটিত মস্তিষ্কমাত্রিকাপ্রদাহ) হতে পারে। বক্ষ অস্কালটেশন বা আকর্ণন করে প্রায়শই স্বাভাবিক পাওয়া যায় কিন্তু অনেক প্রাগ্রসর রোগে আক্রান্ত থাকলে বহুবিস্তৃত ক্র্যাকল বা পটপট আওয়াজ শোনা যায়। ফান্ডোস্কপি বা অক্ষিবীক্ষণ পরীক্ষায় করোয়ডাল টিউবারকল (অক্ষিকৃষ্ণ গুটিকা) দেখা যায়। বুকের এক্স-রেতে যে চিরায়ত দৃশ্য দেখা যায় তা হলো পুরো ফুসফুস ক্ষেত্র জুড়ে সূক্ষ্ম ১–২ মি.মি. ক্ষত ( মিলিট উদ্ভিদের বীজের মতো), যদিও মাঝে মাঝে দৃশ্যটি অসূক্ষ্মও হতে পারে। অস্থি মজ্জা আক্রান্ত হলে রক্তশূন্যতা ও লিউকোপিনিয়া (শ্বেতিকাস্বল্পতা) দেখা দিতে পারে।[২৩]

প্রাথমিক-পরবর্তী যক্ষ্মা

প্রাথমিক-পরবর্তী যক্ষ্মা বলতে পূর্বে একবার যক্ষ্মার সংস্পর্শে এসেছেন এমন ব্যক্তির বহির্জাত ('নতুন' সংক্রমণ) বা অন্তর্জাত (একটি সুপ্ত প্রাথমিক ক্ষত পুনরায় সক্রিয় হওয়া) সংক্রমণকে বুঝায়। এটি মূলত ফুসফুসে হয় এবং ফুসফুসের ঊর্ধ্ব খণ্ডের শীর্ষভাগে বেশি হয়, যেখানে অক্সিজেন টান কঠোরভাবে বায়ুজীবী জীবাণুকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। কয়েক সপ্তাহ ধরে ধীরে ধীরে উপসর্গ দেখা দেয়। সিস্টেমিক বা কায়িক উপসর্গগুলো হলো জ্বর, নৈশস্বেদ, অসুস্থতাবোধ, ক্ষুধামান্দ্য ও ওজনহ্রাস এবং এর সাথে ক্রমবর্ধমান ফুসফুসীয় উপসর্গগুলোও থাকে। রঞ্জনচিত্রের পরিবর্তনগুলো হলো এক বা উভয় ফুসফুসের ঊর্ধ্ব খণ্ডে অসম্যক-বর্ণিত অনচ্ছতা এবং রোগ আরও অগ্রসর হলে ফুসফুস দৃঢ়ীকরণ (কনসোলিডেশন), বিলুপ্তি (কল্যাপ্স্) ও কন্দরায়ন (ক্যাভিটেশন) হতে পারে। কেবল রঞ্জনচিত্রের মানদণ্ডে নিষ্ক্রিয় রোগ থেকে সক্রিয় রোগ আলাদা করা খুবই কঠিন, কিন্তু মিলিয়ারি ঢক (প্যাটার্ন) বা ক্যাভিটেশনের (কন্দরায়ন) উপস্থিতি সক্রিয় রোগের পক্ষে যায়।[২৪] বিস্তৃত রোগে, কল্যাপ্স্ (ফুসফুস বিলুপ্তি) লক্ষণীয়ভাবে দেখা যেতে পারে এবং শ্বাসনালি (ট্রাকিয়া) ও মিডিয়াস্টিনাম (ফুসফুস মধ্যগ) ব্যাপকভাবে স্থানচ্যুত হয়ে যায়। কখনো কখনো, একটি পনিরবৎ (কেসিয়াস) লসিকাগ্রন্থি একটি সন্নিহিত ব্রঙ্কাস বা ক্লোম-শাখায় নিষ্কাশিত হতে পারে, যার ফলে যক্ষ্মাঘটিত নিউমোনিয়া হয়।[২৪]

ফুসফুসবাহ্য

সক্রিয় যক্ষ্মার ১৫–২০% ক্ষেত্রে, সংক্রমণ ফুসফুসের বাইরে ছড়িয়ে যায় এবং অন্যান্য প্রকারের যক্ষ্মা সৃষ্টি করে।[২৫] এগুলোকে সমষ্টিগতভাবে ফুসফুসবাহ্য যক্ষ্মা নামে আখ্যায়িত করা হয়।[২৬] ছোটো শিশু ও দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এই ধরনের যক্ষ্মা বেশি হয়। এইচআইভিতে আক্রান্তদের ৫০%-এর বেশি ক্ষেত্রে এমন ঘটে।[২৬] উল্লেখযোগ্য ফুসফুসবাহ্য যক্ষ্মা সংক্রমণ স্থল হলো প্লুরা বা ফুসফুসাবরণ (যক্ষ্মাঘটিত প্লুরিসি বা বক্ষঝিল্লি প্রদাহ), কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (টিউবারকিউলাস মেনিনজাইটিস বা যক্ষ্মাঘটিত মস্তিষ্কমাতৃকাপ্রদাহ), লসিকাতন্ত্র, (ঘাড়ের গণ্ডমালা বা স্ক্রোফিউলা), জনন-রেচনতন্ত্র (ইউরোজেনিটাল টিউবারকিউলোসিস বা রেচন-জনন যক্ষ্মা) এবং অস্থি ও অস্থিসন্ধি (মেরুদণ্ডের পট'স ডিজিজ)। একটি সম্ভাব্য আরও বেশি গুরুতর, বিস্তৃত ধরনের যক্ষ্মা রয়েছে, যাকে প্রকীর্ণ যক্ষ্মা নামে অভিহিত করা হয়, এটি মিলিয়ারি যক্ষ্মা নামেও পরিচিত।[৯] বর্তমানে মোট ফুসফুসবাহ্য যক্ষ্মার প্রায় ১০% মিলিয়ারি যক্ষ্মা।[২৭]

লসিকাগ্রন্থি প্রদাহ

ফুসফুসবাহ্য যক্ষ্মা সবচেয়ে বেশি হয় লসিকাগ্রন্থিতে।[২৮] মিডিয়াস্টিনাম ও গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিগুলো বেশি আক্রান্ত হয়, এর পরে রয়েছে কাঁখতলি ও কুঁচকির লসিকাগ্রন্থি, একাধিক অঞ্চল আক্রান্ত হতে পারে।[২৯][৩০][৩১][৩২] এটি প্রাথমিক সংক্রমণ হতে পারে, সংলগ্ন স্থল থেকে ছড়াতে পারে বা পুনঃসক্রিয় হতে পারে। মিডিয়াস্টিনামের (ফুসফুস মধ্যগ) রোগ থেকে ছড়ানোর ফলে প্রায়শই সুপ্রাক্ল্যাভিকুলার লিম্ফঅ্যাডিনোপ্যাথি বা অধিজক্রক লসিকাগ্রন্থি বিকার হয়। লসিকাগ্রন্থিতে সচরাচর কোনো ব্যথা থাকে না, শুরুতে ভ্রাম্যমাণ থাকলেও সময়ের সাথে সাথে একত্রে জট পাকিয়ে যায়। যখন পনিরায়ন (কেসিয়েশন) ও তরলকরণ ঘটে, তখন স্ফীতিটি অস্থিত হয়ে উঠে এবং কলার-স্টাড ফোড়া তৈরি হয় এবং পুঁজনালি গঠন হয়ে ত্বকের মধ্য দিয়ে পুঁজ বের হয়। প্রায় অর্ধেক রোগীর ক্ষেত্রে শারীরিক উপসর্গ যেমন জ্বর বা নৈশস্বেদ দেখা যায় না। চিকিৎসা চলাকালীন বা পরবর্তীতে নতুন লসিকাগ্রন্থি ফুলে যেতে পারে এবং পুঁজ দেখা দিতে পারে, তবে নতুন করে পুনরায় সংক্রমণ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না, শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে কর্তন খুব একটা প্রয়োজন হয় না।[২৪]

বক্ষঝিল্লীয় যক্ষ্মা

যক্ষ্মাঘটিত বক্ষঝিল্লীয় নিঃসরণ (প্লুরাল ইফিউজন) খুবই দেখা যায়। ফুসফুসীয় যক্ষ্মার চিরায়ত নিদানিক বৈশিষ্ট্যের সাথে বক্ষঝিল্লি বা ফুসফুসাবরণ প্রদাহঘটিত বুকে ব্যথা হয়। প্রাথমিক ও পুনঃসক্রিয়কৃত উভয় ধরনের যক্ষ্মাতেই নিঃসরণ হতে পারে, কিন্তু বক্ষঝিল্লীয় গহ্বরে যক্ষ্মার প্রতি বিলম্বিত অতিসংবেদনশীলতা প্রতিক্রিয়ার কারণেও নিঃসরণ ঘটতে পারে। প্রদাহযুক্ত লসিকাগ্রন্থিতে সংনমনের ফলে প্লুরাল ক্যাভিটি বা বক্ষঝিল্লীয় গহ্বরে কোলেস্টেরল স্ফটিক-সমৃদ্ধ তরল সঞ্চিত হয় যা সিউডোকাইলোথোরাক্স বা ছদ্মলসিকান্ত্রবক্ষ নামে পরিচিত। কখনো কখনো বক্ষঝিল্লীয় গহ্বরে পুঁজ সঞ্চয়ন (এমপায়িমা থোরাসিস) হতে পারে।

বক্ষঝিল্লীয় তরল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এতে লিম্ফোসাইটিক এক্সুডেট (লিম্ফোসাইটসমৃদ্ধ নিস্রাব বলে কারণ এই তরলে প্রাপ্ত শ্বেতকণিকার ৫০%-এর বেশি লিম্ফোসাইট), নিম্ন মাত্রার গ্লুকোজ ও পিএইচ (pH) বিদ্যমান।[২৮] বক্ষঝিল্লীয় তরলের অনুলেপ (স্মিয়ার) ও কালচারের (কর্ষণ) সংবেদনশীলতা যথাক্রমে কেবল ১০% ও ২৫%, তবে প্লুরাল টিসু কালচার (কলা কর্ষণ) করলে এটি বেড়ে ৮০% হয়ে যায়।[৩৩] অ্যাডেনোসিন ডিঅ্যামিনেজ উৎসেচক মাত্রা বেড়ে গেলে এর সংবেদনশীলতা অনেক বেশি কিন্তু সুনির্দিষ্টতা কম, কারণ ম্যালিগন্যান্সি (সংহারক অর্বুদ) ও পুঁজ সঞ্চয়নেও (এমপায়িমা) এটি বাড়ে।[৩৩] নিঃসরণ আয়তন চিকিৎসার সময় উঠানামা করে, এমনকি চিকিৎসা সফল হলেও। প্রয়োজন হলে চিকিৎসামূলক নিষ্কাশন করা হয় এবং কখনো কখনো বিকল্প হিসেবে স্টেরয়েড ব্যবহার করা হয়।[২৪]

জঠরান্ত্রিক যক্ষ্মা

জঠরান্ত্রিক যক্ষ্মা হলো পেরিটোনিয়াম (অন্ত্রাবরক), ফাঁপা বা নিরেট ঔদরিক অঙ্গ ও ঔদরিক লসিকাগ্রন্থি ও লসিকাবাহ মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হওয়া। সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে রক্তের মাধ্যমে বা প্রাথমিক ফুসফুসীয় যক্ষ্মায় সংক্রমিত কফ গলাধঃকরণের মাধ্যমে ছড়ায়।[৩৪] বিশ্বব্যাপী মোট যক্ষ্মার ১-৩% হলো জঠরান্ত্রিক যক্ষ্মা। যক্ষ্মা অন্ত্রের যে-কোনো অংশকে আক্রান্ত করতে পারে এবং রোগীর দেহে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ঊর্ধ্ব জঠরান্ত্রিক নালিতে যক্ষ্মা হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল, সাধারণত এন্ডোসকোপিক (অন্তর্বীক্ষণ) বা উদর ছেদন (ল্যাপারোটমি) নমুনার কলাস্থানিক পরীক্ষার সময় অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া যায়। উদরীয় যক্ষ্মার প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রে ইলিও-সিক্যাল (শোষণান্ত্র-উণ্ডুকসম্বন্ধীয়) অংশে হয়।[২৮] জ্বর, নৈশস্বেদ, ক্ষুধামান্দ্য ও ওজন হ্রাস উপসর্গগুলো সচরাচর দেখা যায় এবং ডান দিকের ইলিয়াক ফসাতে (শ্রোণীয় খাত) একটি স্পর্শনযোগ্য বস্তুপিণ্ড (আব) পাওয়া যেতে পারে।[২৮] ৩০% ক্ষেত্রে রোগী তীব্র ঔদরিক ব্যথা নিয়ে উপস্থিত হয়।

আল্ট্রাসাউন্ড বা সিটি স্ক্যান করলে অন্ত্রীয় প্রাচীরের পুরুত্ব বৃদ্ধি, ঔদরিক লসিকাগ্রন্থি বিকার, মেসেন্টারি বা অন্ত্রধারকের পুরুত্ব বৃদ্ধি বা অ্যাসাইটিজ পাওয়া যেতে পারে। কোলনোস্কপি (মলান্ত্রবীক্ষণ) বা ক্ষুদ্র-উদরছেদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত টিসুর কলাস্থানিক পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা হয়। প্রধান বিভেদক রোগনির্ণয় হলো ক্রন্স ডিজিজ।[৩৫] পেরিটোনাইটিস বা অন্ত্রাবরকপ্রদাহ হতে পারে যার উপসর্গগুলো হলো পেট ফোলা, ব্যথা ও গঠনগত লক্ষণসমূহ। অ্যাসাইটিক তরল এক্সুডেটিভ (নিঃস্রাবক) ও কোষীয় হয় এবং লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বেশি থাকে।[৩৫] ল্যাপারোস্কপি (উদরবীক্ষণ) করলে পেরিটোনিয়াম (অন্ত্রাবরক) ও ওমেন্টামের (অন্ত্রপ্লাবক) পৃষ্ঠে অনেক সাদা গুটিকা (টিউবারকল) দেখা যায়। মিলিয়ারি যক্ষ্মায় যকৃতের কার্যক্রম অল্প মাত্রায় ব্যাহত হয়, বায়োপসি (জৈব কলাচ্ছেদন) করলে গ্র্যানিউলোমা (ক্ষতাঙ্কুরোমা) পাওয়া যায়।[২৪]

পেরিকার্ডিয়ামের রোগ

যক্ষ্মার জীবাণু পেরিকার্ডিয়ামে দুই ধরনের রোগ সৃষ্টি করতে পারে: পেরিকার্ডিয়াল ইফিউজন ও সংকোচনমূলক পেরিকার্ডাইটিস। শ্বাসকষ্ট ও ঔদরিক স্ফীতির মতো উপসর্গগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, অন্যদিকে জ্বর ও নৈশস্বেদ খুব বিরল ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এর সাথে বক্ষঝিল্লীয় নিঃসরণ (প্লুরাল ইফিউজন) ব্যতীত কোনো ফুসফুসীয় রোগ হয় না। উভয় ধরনের রোগেই পালসাস প্যারাডক্সাস, হেপাটোমেগালি (যকৃৎ বৃদ্ধি), উদরী (অ্যাসাইটিজ), প্রান্তীয় শোথ ও জুগুলার শিরার চাপ বৃদ্ধি লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়।[৩৬] বক্ষঝিল্লীয় নিঃসরণ হলে পেরিকার্ডিয়াল ডালনেস বৃদ্ধি পায়, বুকের এক্স-রেতে হৃৎপিণ্ড বড়ো ও বর্তুলাকার দেখায় এবং প্রায় ২৫% ক্ষেত্রে পেরিকার্ডিয়াল ক্যালসিফিকেশন (পরিহৃদ্ চুনায়ন) ঘটে। পেরিকার্ডিয়ামের সংকোচন হলে তৃতীয় হার্ট সাউন্ড (হৃদ্-ধ্বনি) শোনা যায়, কখনো কখনো এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন (অলিন্দপেশি কম্প) হতে পারে। রোগলক্ষণ, রঞ্জনচিত্র ও ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে সাধারণত রোগনির্ণয় করা হয়। রোগনির্ণয়ে অনিশ্চয়তা থাকলে পেরিকার্ডিয়াল বায়োপসি করা যেতে পারে।[৩৬] নিঃসৃত তরলে রক্তের মিশ্রণ থাকতে পারে। সংকোচনমূলক পেরিকার্ডাইটিসে যক্ষ্মানাশক ওষুধের সাথে গ্লুকোকর্টিকয়েড যোগ করলে কিছুটা উপকার পাওয়া যেতে পারে।[২৪]

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের রোগ

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যক্ষ্মার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধরন হলো মস্তিষ্কাবরণীর রোগ (টিউবারকিউলাস মেনিনজাইটিস বা যক্ষ্মাঘটিত মস্তিষ্কমাতৃকাপ্রদাহ)।[২৮] এটি সময়মতো শনাক্ত ও চিকিৎসা না করতে পারলে প্রাণঘাতী হতে পারে। এমনকি সঠিক ওষুধ প্রয়োগ করার পরেও মৃত্যুহার প্রায় ৩০% এবং যারা সুস্থ হয় তারাও নানা স্নায়বিক সমস্যায় ভুগতে পারে।[২৪]

অস্থি ও অস্থিসন্ধির রোগ

মোট ফুসফুসবাহ্য যক্ষ্মার ৩৫% ক্ষেত্রে অস্থি ও অস্থিসন্ধির যক্ষ্মা হয়।[২৮] অস্থিযক্ষ্মা সবচেয়ে বেশি হয় মেরুদণ্ডে (পট'স ডিজিজ), সাধারণত নিম্ন থোরাসিক (বক্ষদেশীয়) ও লামবার (কটিদেশীয়) কশেরুকা বেশি আক্রান্ত হয় এবং রোগী দীর্ঘস্থায়ী কোমর ব্যথা নিয়ে আসে,[৩৭] এরপর রয়েছে ভারবাহী অস্থিসন্ধিতে যক্ষ্মাঘটিত অস্থিসন্ধিপ্রদাহ ও অস্টিওমায়েলাইটিস (অস্থিমজ্জা প্রদাহ)।[৩৮][৩৯] সংক্রমণ সর্বপ্রথম শুরু হয় আন্তঃ কশেরুকা চাকতি প্রদাহের মাধ্যমে, ইতঃপর এটি স্পাইনাল লিগামেন্টে (মেরুবন্ধনী) ছড়ায় এবং কশেরুকার দেহের সম্মুখ অংশকে আক্রান্ত করে, এতে কশেরুকা দেহ ভেঙে গিয়ে মেরুদণ্ড সামনে বেঁকে যেতে পারে যাকে কাইফোসিস (কুঁজ) বলা হয়।[২৮] এই সংক্রমণে পরাকশেরু (প্যারাভার্টিব্রাল) ও কটিপেশি (সোয়াস) ফোড়া গঠন খুবই সাধারণ বিষয় এবং কুঁচকি (ইংগুয়িনাল) অঞ্চলে একটি বৃহৎ ফোড়া (কোল্ড) নিয়েও রোগী আসতে পারে। রোগের ব্যাপ্তি, স্নায়ুরজ্জু সংনমনের মাত্রা বুঝার জন্য সিটি স্ক্যান বা এমআরআই খুবই মূল্যবান একটি পরীক্ষা।[২৮]

যক্ষ্মা যে-কোনো অস্থিসন্ধিকেই আক্রান্ত করতে পারে, তবে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত করে নিতম্ব ও জানুসন্ধিকে। লক্ষণাদি খুব ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, অস্থিসন্ধি ফুলে যায় ও ব্যথা হয়; তবে জ্বর ও নৈশস্বেদ খুব কম দেখা যায়। রঞ্জনচিত্রে সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায় না, তবে রোগ বাড়ার সাথে সাথে অস্থিসন্ধির তরুণাস্থি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দুই অস্থির মধ্যবর্তী ফাঁক কমে যায়।[২৪]

জনন-মূত্র সংক্রান্ত রোগ

বৃক্কীয় অঞ্চলে যক্ষ্মা হলে জ্বর ও নৈশস্বেদ হয় না বললেই চলে এবং দীর্ঘকালব্যাপী খুব সামান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রায়শই দেখা দেয় এমন লক্ষণগুলো হলো প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া (রক্তমেহ বা হিমাচুরিয়া), ঘনঘন প্রস্রাব ও প্রস্রাবের রাস্তায় জ্বালাপোড়া (ডিসইউরিয়া বা কষ্টমূত্রণ)।[৪০] মূত্রের অণুবীক্ষণ ও কালচার পরীক্ষায় স্টেরাইল পাইউরিয়া (জীবাণুহীন পুঁজমেহ) দেখা যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তর্জরায়ুপ্রদাহ (এন্ডোমেট্রাইটিস) হওয়ার ফলে বন্ধ্যত্ব হতে পারে, ডিম্ববাহ প্রদাহ (স্যালপিনজাইটিস) থেকে শ্রোণিদেশে ব্যথা ও ফোলা দেখা দিতে পারে এছাড়া কখনো কখনো টিউবো-ওভারিয়ান অ্যাবসেস বা ডিম্বনালি-ডিম্বাশয় ফোড়া হতে পারে।[৪১] পুরুষদের অধিমুষ্কপ্রদাহ (এপিডিডিমাইটিস) বা প্রস্থিতগ্রন্থি প্রদাহ (প্রোস্ট্যাটাইটিস) হতে পারে।[২৪]

Remove ads

কারণ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

মাইকোব্যাক্টেরিয়া

যক্ষ্মার প্রধান কারণ হলো মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস (এমটিবি), যা একটি ক্ষুদ্র, চিকন, বায়ুজীবী, নিশ্চল ব্যাসিলাস (দণ্ডাণু)।[৯] এই জীবাণুর দেহের কোষ প্রাচীরে লিপিড উপাদান অনেক বেশি থাকায় (প্রায় ৬০%) এটি বহুবিধ অনন্য নিদানিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে (যেমন, অম্ল-দৃঢ়তা; ধীরগতির বৃদ্ধি; ময়লা পরিষ্কারক বা ডিটারজেন্ট পাউডার ও সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী, অ্যান্টিজেনিসিটি (প্রতিজনত্ব) ও পোষকদেহের অনাক্রম্যতা প্রতিরোধক্ষম)।[৪২]

প্রতি ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টায় এই জীবাণুর কোষ বিভাজন ঘটে, যা অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার তুলনায় অত্যন্ত ধীরগতির (অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া এক ঘণ্টারও কম সময়ে বিভাজিত হয়।[৪৩] অ্যাসিড-ফাস্ট বা অম্ল-দৃঢ় বা অম্লরোধী পরিভাষা দ্বারা কোনো জীবাণুর এমন একটি সক্ষমতাকে বুঝায় যে, এটিকে কার্বল ফুকসিন রঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত করার পর ইথানল-হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশ্রণ দিয়ে ধৌত করার পরেও উক্ত রঞ্জক পদার্থটিকে ধরে রাখতে পারে। কোষপ্রাচীরে উচ্চ মাত্রায় লিপিড থাকায় মাইকোব্যাক্টেরিয়া অ্যাসিড-ফাস্ট (অম্ল-দৃঢ়) বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।[৪৪][৪৫] গ্রাম রঞ্জন করা হলে যক্ষ্মার জীবাণু হয় খুব দুর্বলভাবে গ্রাম-পজিটিভ হয়, নতুবা কোষপ্রাচীরে উচ্চ মাত্রায় লিপিড ও মাইকোলিক অ্যাসিড থাকায় রং ধরে রাখতে পারে না।[৪৬] দুর্বল সংক্রমণ নিবারক (ডিসিনফেক্ট্যান্ট) এমটিবি-কে ধ্বংস করতে পারে না এবং শুষ্ক আবহাওয়াতেও কয়েক সপ্তাহ টিকে থাকতে পারে। প্রকৃতিতে জীবাণুটি কেবল পোষকদেহের কোষের মধ্যে বৃদ্ধিলাভ করতে পারে, তবে এম. টিউবারকিউলোসিস পরীক্ষাগারেও কালচার (কর্ষণ) করা যেতে পারে।[৪৭]

কফের নমুনায় হিস্টোলজিক্যাল (কলাস্থানিক) রঞ্জন ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে এমটিবি শনাক্ত করতে পারে। যেহেতু এমটিবি অম্লীয় দ্রবণে ধোয়ার পরেও কিছু রং ধরে রাখতে পারে তাই এটি অ্যাসিড-ফাস্ট ব্যাসিলাস (অম্লরোধী দণ্ডাণু) নামে পরিচিত।[১৫][৪৬] সর্বাধিক প্রচলিত অম্ল-দৃঢ় রঞ্জন পদ্ধতি হলো সিল-নেলসেন স্টেইন,[৪৮] ও কিনিয়ুন স্টেইন, যা অম্লরোধী দণ্ডাণুকে নীল পশ্চাৎপটের উপর উজ্জ্বল লাল রঙে রঞ্জিত করে।[৪৯] এছাড়া অরামিন-রোডামিন স্টেইন[৫০] এবং প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্রও ব্যবহার করা হয়।[৫১]

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস কমপ্লেক্স-এর মধ্যে চারটি যক্ষ্মা সৃষ্টিকারী প্রজাতি রয়েছে: মাইকোব্যাক্টেরিয়াম বোভিস, মাইকোব্যাক্টেরিয়াম আফ্রিকানাম, মাইকোব্যাক্টেরিয়াম কানেটি, এবং মাইকোব্যাক্টেরিয়াম মাইক্রোটি।[৫২] মাইকোব্যাক্টেরিয়াম আফ্রিকানাম অতটা ব্যাপক না, তবে এটি আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে যক্ষ্মার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।[৫৩][৫৪] একসময় মাইকোব্যাক্টেরিয়াম বোভিস প্রচুর যক্ষ্মা করত, কিন্তু পাস্তুরিত দুধ আসার পর উন্নত দেশে এটি আর দেখা যায় না বললেই চলে।[১৫][৫৫] মাইকোব্যাক্টেরিয়াম কানেটি একটি বিরল প্রজাতি এবং কেবল আফ্রিকার শৃঙ্গ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, যদিও কিছু আফ্রিকান অভিবাসীদের মধ্যেও এর প্রকোপ দেখা যায়।[৫৬][৫৭] মাইকোব্যাক্টেরিয়াম মাইক্রোটি জীবাণুটিও বিরল এবং কেবল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এমন ব্যক্তিদেরকেই আক্রান্ত করে।[৫৮]

অন্যান্য পরিচিত রোগসৃষ্টিকারী মাইকোব্যাক্টেরিয়া হলো মাইকোব্যাক্টেরিয়াম লেপ্রি, মাইকোব্যাক্টেরিয়াম এভিয়াম, ও মাইকোব্যাক্টেরিয়াম কানসাসি। শেষের দুটি প্রজাতিকে নন-টিউবারকিউলাস মাইকোব্যাক্টেরিয়া (অযক্ষ্মাকারক মাইকোব্যাক্টেরিয়া) বা অ্যাটিপিকাল মাইকোব্যাক্টেরিয়া হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এই জীবাণুদ্বয় যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ কোনোটাই করে না, তবে ফুসফুসে যক্ষ্মাসদৃশ রোগ সৃষ্টি করে।[৫৯]

রোগ বিস্তার

সক্রিয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত লোকজন যখন হাঁচি বা কাশি দেয়, কথা বলে, গান গায় বা থুতু ফেলে, তখন তাদের শ্বসনতন্ত্র থেকে ০.৫ থেকে ৫.০ µm ব্যাসবিশিষ্ট সংক্রামক অ্যারোসল (শীকর) ড্রপলেট বের হয়। একবার হাঁচি দিলে প্রায় ৪০,০০০ ড্রপলেট (অণুফোঁটা) বের হতে পারে।[৬০] এই ড্রপলেটগুলোর প্রত্যেকটি রোগ ছড়াতে পারে, কারণ যক্ষ্মার সংক্রামক মাত্রা খুবই কম (১০-এর চেয়ে কম জীবাণু ঢুকলেও যক্ষ্মা হতে পারে)।[৬১]

রোগ বিস্তারের ঝুঁকি

যে-সব ব্যক্তি দীর্ঘদিন ঘনঘন যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তির নিবিড় সংস্পর্শে থাকে, তাদের যক্ষ্মা হওয়ার ঝুঁকি বেশি (সংক্রমণ হার প্রায় ২২%)।[৬২] একজন সক্রিয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা না করা হলে প্রতিবছর সে ১০-১৫ জন (বা আরও বেশি) ব্যক্তিকে সংক্রমিত করতে পারে।[৬৩] কেবল সক্রিয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে রোগ ছড়ায়, সুপ্ত যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তি সংক্রামক নয় বলে মনে করা হয়।[১৫] এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির মধ্যে রোগ ছড়ানোর সম্ভাব্যতা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন বাহক কর্তৃক নিঃসৃত সংক্রামক ড্রপলেট সংখ্যা, বায়ুচলনের কার্যকারিতা, জীবাণুর সংস্পর্শে থাকার স্থিতিকাল, এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর শক্তিমত্তা, অসংক্রামিত ব্যক্তির অনাক্রম্যতা (ইমিউনিটি) মাত্রা ও অন্যান্য।[৬৪] এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির মধ্যে ছড়ানো ঠেকাতে হলে সক্রিয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের আলাদা করে যক্ষ্মানাশক ওষুধ দিতে হবে। জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধক্ষম না হলে দুই সপ্তাহের কার্যকর চিকিৎসার পর উক্ত রোগী সাধারণত আর জীবাণু ছড়ায় না।[৬২] কেউ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলে, সাধারণত তিন থেকে চার সপ্তাহ পর উক্ত ব্যক্তি অন্যকে সংক্রামিত করা শুরু করে।[৬৫]

ঝুঁকি উপাদানসমূহ

অনেক বিষয় রয়েছে যা কোনো ব্যক্তির যক্ষ্মা সংক্রমণ এবং/বা রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দেয়।[৬৬]

সক্রিয় রোগের ঝুঁকি

বৈশ্বিকভাবে সক্রিয় যক্ষ্মা হওয়ার সর্বাধিক ঝুঁকিতে রয়েছে এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ; ১৩% যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তি এইচআইভিতেও আক্রান্ত হন।[৬৭] বিশেষ করে সাহারা-নিম্ন আফ্রিকায় এই সমস্যা বেশি দেখা যায়, যেখানে এইচআইভি সংক্রমণ হার অনেক বেশি।[৬৮][৬৯] এইচআইভি সংক্রমণ হয়নি এমন ব্যক্তি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলে, সারাজীবনে তাদের প্রায় ৫-১০% সক্রিয় রোগে আক্রান্ত হয়;[১৮] অপরদিকে, এইচআইভি দ্বারা সহ-সংক্রমিত ব্যক্তির ৩০% সক্রিয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়।[১৮]

কিছু ওষুধ, যেমন কর্টিকোস্টেরয়েড ও ইনফ্লিক্সিম্যাব (একটি অ্যান্টি-আলফা টিএনএফ মনোক্লোনাল অ্যান্টবডি), আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি উপাদান, বিশেষ করে উন্নত বিশ্বে।[১৬] অন্যান্য ঝুঁকি উপাদানগুলো হলো: মদ্যাসক্তি,[১৬] বহুমূত্ররোগ (ঝুঁকি তিনগুণ বেড়ে যায়),[৭০] সিলিকোসিস (৩০-গুণ বেশি ঝুঁকি),[৭১] তামাক সেবন (ঝুঁকি দ্বিগুণ বেড়ে যায়),[৭২] আভ্যন্তরীণ বায়ু দূষণ, অপুষ্টি, অল্প বয়স,[৬৬] সম্প্রতি ঘটিত যক্ষ্মা সংক্রমণ, বিনোদনমূলক ওষুধের ব্যবহার, গুরুতর বৃক্কীয় রোগ, শরীরের ওজন কম থাকা, অঙ্গ প্রতিস্থাপন, মাথা ও ঘাড়ের কর্কটরোগ (ক্যান্সার),[৭৩] ও জিনগত সংবেদনশীলতা[৭৪] ( জিনগত ঝুঁকির সার্বিক গুরুত্ব অনিরূপিত[১৬])।

Remove ads

নিদানতত্ত্ব

সারাংশ

প্রসঙ্গ

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস হলো একটি অন্তঃকোষীয় জীবাণু যা জীবনব্যাপী সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম। ৯০% ক্ষেত্রে কোনো উপসর্গ প্রকাশ পায় না, যা সুপ্ত যক্ষ্মা সংক্রমণ নামে পরিচিত।[৭৬] কেবল ১০% ক্ষেত্রে সুপ্তাবস্থা থেকে সক্রিয় যক্ষ্মায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।[৭৭] এইডস রোগে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে সক্রিয় যক্ষ্মা হওয়ার ঝুঁকি প্রতিবছর প্রায় ১০% করে বাড়ে।[৭৭] যথাযথ চিকিৎসা না করলে সক্রিয় যক্ষ্মায় মৃত্যু হার ৬৬%।[৬৩] রোগসৃষ্টি না করে ক্রমাগতভাবে সংক্রমণ বজায় রাখার জন্য ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ও অনাক্রম্যতার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য জড়িত। যক্ষ্মা সংক্রমণ শুরু হয় যখন মাইকোব্যাক্টেরিয়া অ্যালভিওলাসে পৌঁছায় এবং অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজের এন্ডোসোম বা অন্তঃস্থলীর অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে।[১৫][৭৮][৭৯]

ম্যাক্রোফেজ ব্যাকটেরিয়াকে বিদেশি বস্তু হিসেবে শনাক্ত করে এবং ফ্যাগোসাইটোসিস বা কোষভক্ষণ প্রক্রিয়ায় নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়ায় ম্যাক্রোফেজ ব্যাকটেরিয়াকে ক্ষণস্থায়ীভাবে ফ্যাগোসোম বা ভোজনথলি নামক একটি ঝিল্লি-বেষ্টিত থলির মধ্যে আবৃত করে বন্দি করে ফেলে। তারপর ফ্যাগোসোমটি একটি লাইসোসোমের (লয়থলি) সাথে যুক্ত হয় এবং ফ্যাগোলাইসোসোম (ভোজনলয়থলি) তৈরি করে। এই ফ্যাগোলাইসোসোমের মধ্যে ম্যাক্রোফেজ বিক্রিয়ামূলক অক্সিজেন মূলক (রিয়্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিজ) ও অম্ল ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়াকে হত্যা করার চেষ্টা করে। তবে, মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর কোষপ্রাচীরে পুরু, মোমতুল্য মাইকোলিক অ্যাসিড ক্যাপসুল (অঙ্গাবরক) থাকায় এটি এ-সব বিষাক্ত পদার্থ থেকে রক্ষা পায়। এছাড়া এম. টিউবারকিউলোসিস লাইসোসোমের সাথে ফ্যাগোসোমের একীভবন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করে (বিশেষ সেতুবন্ধ সৃষ্টিকারী অণু আর্লি এন্ডোসোমাল অটোঅ্যান্টিজেন-১ কে অবরুদ্ধ করার মাধ্যমে)। এর ফলে ফ্যাগোলাইসোসোম (ভোজনলয়থলি) গঠিত হতে পারে না। একই সময়ে, ফ্যাগোসোম (ভোজনথলি) অন্যান্য অন্তঃকোষীয় থলির সাথে একীভূত হতে পারে, যার ফলে কোষের অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান পেয়ে যায়। ভক্ষণকৃত ব্যাকটেরিয়া নাইট্রিক অক্সাইড (NO) ও সুপারঅক্সাইড অ্যানায়নের (O−2) মধ্যে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন বিক্রিয়ামূলক নাইট্রোজেন মধ্যবর্তী যৌগসমূহের অনুঘটনের মাধ্যমে অপচিতি ঘটিয়ে উক্ত যৌগসমূহের মাধ্যমে সংঘটিত ম্যাক্রোফেজ হনন প্রক্রিয়াকে কৌশলে এড়িয়ে যেতে সক্ষম। এভাবে ব্যাকটেরিয়াটি প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে বংশবিস্তার করতে পারে। তবে, যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে ম্যাক্রোফেজ ইন্টারলিউকিন ১২ ও টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা (টিএনএফ-α) ক্ষরণ করে। এ-সব সাইটোকাইনসমূহ টি কোষ ও প্রাকৃতিক মারণ কোষকে সংক্রমিত ম্যাক্রোফেজের এলাকাতে নিয়ে আনে এবং স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ প্রদাহ বৃদ্ধি করে। এ-প্রক্রিয়ায় টি-কোষ বিভেদিত হয়ে টিএইচ১ কোষে পরিণত হয় এবং এরপর ইন্টারফেরন গামা (আইএফএন-γ) ক্ষরিত হয়, যার উপস্থিতিতে সংক্রমিত ম্যাক্রোফেজ সক্রিয় হয়ে যায় এবং ফ্যাগোসোম-লাইসোসোম (ভোজনথলি-লয়থলি) একীভবন ও অন্তঃকোষীয় হনন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।[৮০] অধিকন্তু, টিএনএফ-α নাইট্রিক অক্সাইড ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়ামূলক নাইট্রোজেন মধ্যবর্তী যৌগসমূহের উৎপাদনে উদ্দীপনা যোগান দেয়, যার ফলে অন্তঃকোষীয় হনন প্রক্রিয়া আরও বেগবান হয়। যে-সব ব্যক্তির দেহে আইএফএন-γবা টিএনএফ-αঅল্প তৈরি হয়, বা যাদের দেহে এ-সব সাইটোকাইনের জন্য বিদ্যমান রিসেপ্টর ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাদের তীব্র মাইকোব্যাক্টেরিয়াল সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

সংক্রমণের ফোকাসের আকারের উপর ব্যাকটেরিয়া মূলোৎপাটনের সফলতা খানিকটা নির্ভর করে। অন্তঃকোষীয় মাইকোব্যাক্টেরিয়ার সাথে অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ, এপিথেলিওয়েড (উপঝিল্লিকল্প) কোষ ও ল্যাংহ্যান্স দানব কোষ (একীভূত এপিথেলিওয়েড বা উপঝিল্লিকল্প কোষ) মিলে নেক্রোটিক দলার মূল অংশ গঠন করে যাকে ঘিরে ম্যাক্রোফেজ, সিডি৪, সিডি৫ ও প্রাকৃতিক মারণ কোষ সম্মিলিতভাবে একটি ঘন প্রাচীর তৈরি করে। এই গঠনটি গ্র্যানিউলোমা (ক্ষতাঙ্কুরোমা) নামে পরিচিত যার ফলে ব্যাকটেরিয়া ঐ জায়গা থেকে আর কোথাও ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ম্যাক্রোফেজসমূহ উদ্দীপিত হওয়ার সময় ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কম থাকলে গ্র্যানিউলোমা আকারে ছোটো হয় এবং অল্প পরিমাণ টিসুর ক্ষতিসহ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তবে, ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বেশি হলে বৃহৎ নেক্রোটিক বা কেসিয়াস গ্র্যানিউলোমা (পনিরবৎ ক্ষতাঙ্কুরোমা) তৈরি হয় যা ফাইব্রিন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে ফলে এর ভেতরে থাকা ব্যাকটেরিয়াকে ম্যাক্রোফেজ ধ্বংস করতে পারে না। ব্যাকটেরিয়া এরূপ অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে সুপ্ত থাকতে পারে এবং বয়স বৃদ্ধির ফলে বা অনাক্রম্যনিরোধক (ইমিউনোসাপ্রেসিভ) রোগ বা চিকিৎসার জন্য রোগীর রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে এটি পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। এ-কারণে যক্ষ্মার জীবাণুতে আক্রান্ত হওয়ার পরেও শেষ বয়সে পৌঁছার আগ পর্যন্ত রোগ প্রকাশিত নাও হতে পারে।[৮০]

ফুসফুসে প্রাথমিক সংক্রমণস্থল (গন ফোকাস নামে পরিচিত) সাধারণত নিম্নখণ্ডের ঊর্ধ্বাংশে অথবা ঊর্ধ্ব খণ্ডের নিম্নাংশে প্লুরা বা ফুসফুসের আবরক ঝিল্লির নিকটে অবস্থিত।[১৫] এটি সাধারণত একটি ১-১.৫ সেন্টিমিটারের ধূসর-শুভ্র দৃঢ়ীকরণসহ প্রদাহী অঞ্চল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এই ফোকাসের কেন্দ্রে কেসিয়াস নেক্রোসিস (পনিরবৎ কলামৃত্যু) দেখা যায়। যক্ষ্মার জীবাণু মুক্ত অথবা ফ্যাগোসাইটের মধ্যে বন্দি অবস্থায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লসিকাগ্রন্থিসমূহে চলে যায়, যেগুলোও পনিরবৎ হয়ে যায়। ফুসফুসের প্যারেনকিমা (করণ্ড) ও লসিকাগ্রন্থি উভয়ই আক্রান্ত হলে তাকে গন কমপ্লেক্স বলে।[১৫]

ফুসফুসের যক্ষ্মা রক্ত প্রবাহের সংক্রমণের মাধ্যমেও ঘটতে পারে। এটি সিমন ফোকাস নামে পরিচিত এবং সাধারণত ফুসফুসের শীর্ষে দেখা যায়।[৮১] রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণ অনেক দূরবর্তী স্থানেও ছড়াতে পারে, যেমন প্রান্তীয় লিম্ফনোড (লসিকা পর্ব), বৃক্ক, মস্তিষ্ক ও অস্থি।[১৫][৮২] যক্ষ্মা দেহের যে-কোনো অঙ্গকে আক্রান্ত করতে পারে, তবে অজানা কারণে এটি হৃৎপিণ্ড, কঙ্কাল পেশি, অগ্ন্যাশয় বা থাইরয়েড গ্রন্থিকে আক্রান্ত করে না বললেই চলে।[৮৩]

যক্ষ্মাকে গ্র্যানিউলোম্যাটাস (ক্ষতাঙ্কুরসংক্রান্ত) প্রদাহমূলক রোগ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। ম্যাক্রোফেজ, এপিথেলিওয়েড কোষ, টি লিম্ফোসাইট ও ফাইব্রোব্লাস্ট (তন্তুকোষ) একীভূত হয়ে গ্র্যানিউলোমা (ক্ষতাঙ্কুরোমা) তৈরি করে, যেখানে সংক্রমিত ম্যাক্রোফেজকে ঘিরে অনেক লিম্ফোসাইট থাকে। যখন অন্যান্য ম্যাক্রোফেজ সংক্রমিত ম্যাক্রোফেজকে আক্রমণ করে, তখন অ্যালভিওলার লুমেনের (বায়ুস্থলীয় নালিকাগহ্বর) ভিতর তারা একীভূত হয়ে একটি বৃহদাকার মাল্টিনিউক্লিয়েটেড বা বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ গঠন করে। ক্ষতাঙ্কুরোমা সৃষ্টি হওয়ার ফলে যক্ষ্মার জীবাণুটি ছড়িয়ে যেতে পারে না এবং অনাক্রম্যতন্ত্রের কোষগুলো মিথষ্ক্রিয়া করার পরিবেশ পায়।[৮৪] তবে, সাম্প্রতিকতম গবেষণার মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে, ব্যাকটেরিয়া ক্ষতাঙ্কুরোমাকে পোষকের অনাক্রম্যতন্ত্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। ক্ষতাঙ্কুরোমায় উপস্থিত ম্যাক্রোফেজ ও ডেনড্রিটিক কোষসমূহ অ্যান্টিজেনকে লিম্ফোসাইটের নিকট উপস্থাপন করতে পারে না; ফলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।[৮৫] ক্ষতাঙ্কুরোমার ভিতরে থাকা ব্যাকটেরিয়া সুপ্ত দশায় চলে যেতে পারে, যার ফলে সুপ্ত সংক্রমণ হয়। ক্ষতাঙ্কুরোমার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো টিউবারকল বা যক্ষ্মাগুটিকার কেন্দ্রে অবস্থিত কোষসমূহের অস্বাভাবিক মৃত্যু (নেক্রোসিস বা কলামৃত্যু)। খালি চোখে দেখতে এটি নরম সাদা পনিরের মতো হওয়ায় একে কেসিয়াস নেক্রোসিস (পনিরবৎ কলামৃত্যু) বলে।[৮৪] যদি ক্ষতিগ্রস্ত টিসু অঞ্চল থেকে যক্ষ্মার জীবাণু রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে, তাহলে তারা সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং অনেক সংক্রমণ অঞ্চল গড়ে তুলতে পারে, যা টিসুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা যক্ষ্মাগুটিকা হিসেবে দেখা যায়।[৮৬] এই তীব্র ধরনের যক্ষ্মা রোগ মিলিয়ারি যক্ষ্মা নামে পরিচিত, যা সাধারণত শিশু ও এইডস রোগীদের বেশি হয়।[৮৭] এই প্রকীর্ণ যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করালেও মৃত্যুহার অনেক বেশি (প্রায় ৩০%)।[২৭][৮৮]

অনেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সংক্রমণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। নিরাময় ও ফাইব্রোসিস বা তন্তুজননের মাধ্যমে কলাধ্বংস ও নেক্রোসিস বা কলামৃত্যুর মধ্যে সাম্য রক্ষা হয়।[৮৪] আক্রান্ত টিসুতে স্কার (ক্ষতচিহ্ন) সৃষ্টি হয় এবং ক্যাভিটি বা কন্দর তৈরি হতে পারে যা কেসিয়াস বা পনিরবৎ নেক্রোটিক বস্তু দ্বারা পূর্ণ থাকে। সক্রিয় রোগের সময়, এই কন্দরগুলোর কিছু কিছু বায়ুপথের (ব্রঙ্কাস বা ক্লোম-শাখা) সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং কাশির সাথে এই বস্তু বেরিয়ে আসতে পারে। এতে জীবন্ত ব্যাকটেরিয়া থাকে, ফলে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। যথাযথ অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসা করলে ব্যাকটেরিয়া মারা যায় এবং রোগ নিরাময় হয়। নিরাময় লাভের পর আক্রান্ত অঞ্চলটি স্কার টিসু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।[৮৪]

Remove ads

রোগ নির্ণয়

সারাংশ

প্রসঙ্গ

সক্রিয় যক্ষ্মা

কেবল উপসর্গের উপর ভিত্তি করে যক্ষ্মারোগ শনাক্ত করা খুবই দুরূহ,[৮৯] একইভাবে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল তাদের ক্ষেত্রেও এটি বেশ কঠিন।[৯০] তাই যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ে ফুসফুসের রোগের লক্ষ্মণ বা সাধারণ উপসর্গসমূহ দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে আছে কি না তা বিবেচনায় রাখা উচিত।[৯০] প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য একটি বুকের এক্সরে ও অম্লরোধী দণ্ডাণুর সন্ধানে কয়েকবার কফ কর্ষণ (স্পিউটাম কালচার) করা যেতে পারে।[৯০] অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের জন্য ইন্টারফেরন গামা রিলিস অ্যাসেই (ইগরা) ও টিউবারকিউলিন ত্বক পরীক্ষা খুব বেশি কাজে আসে না।[৯১][৯২] এইডস রোগীদের ক্ষেত্রেও ইগরা পদ্ধতির অনুরূপ সীমাবদ্ধতা রয়েছে।[৯২][৯৩]

নির্দিষ্টভাবে যক্ষ্মা নির্ণয়ের জন্য রোগীর নমুনায় (যেমন, কফ, পুঁজ বা টিসু বায়োপসি) এম. টিউবারকিউলোসিস শনাক্ত করা প্রয়োজন। তবে, এই জীবাণু খুব ধীর গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কালচার (কর্ষণ) পদ্ধতিও বেশ জটিল হওয়ায় রক্ত বা কফ কালচার করতে দুই থেকে ছয় সপ্তাহ লেগে যেতে পারে।[৯৪] এজন্য কালচার (কর্ষণ) ফলাফল পাওয়ার আগেই অনেক সময় চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া হয়।[৯৫]

নিউক্লিক অ্যাসিড বিবর্ধন পরীক্ষা ও অ্যাডেনোসিন ডিঅ্যামিনেজ পরীক্ষা করে দ্রুত যক্ষ্মা নির্ণয় করা যেতে পারে।[৮৯] রক্ত পরীক্ষা করে অ্যান্টিবডি শনাক্তকরণ নির্ভরযোগ্য না হওয়ায় তা করা হয় না।[৯৬]

সুপ্ত যক্ষ্মা

টিউবারকিউলিন ত্বক পরীক্ষা বা মঁতু পরীক্ষার মাধ্যমে যক্ষ্মার উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের নিরীক্ষা করা হয়।[৯০] যারা আগে বিসিজি টিকা নিয়েছে তাদের ছদ্ম-ধনাত্মক (ফল্স পজিটিভ) ফলাফল আসতে পারে।[৯৭] এই পরীক্ষা ছদ্মভাবে ঋণাত্মক হতে পারে যারা সারকোইডোসিস (মাংসাভ অর্বুদ), হজকিন লিম্ফোমা (লসিকার্বুদ), অপুষ্টি ও বিশেষ করে সক্রিয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত।[১৫] যাদের টিউবারকিউলিন ত্বক পরীক্ষার ফলাফল হ্যাঁবোধক আসবে, তাদের রক্তের নমুনা নিয়ে ইন্টারফেরন গামা রিলিস অ্যাসেই (ইগরা) পরীক্ষা করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।[৯৫] টিকা গ্রহণ বা অধিকাংশ পরিবেশগত মাইকোব্যাক্টেরিয়া দ্বারা এই পরীক্ষা প্রভাবিত হয় না, ফলে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক ছদ্ম-ধনাত্মক (ফল্স পজিটিভ) ফলাফল আসে।[৯৮] তবে, এম. সুলগাই (M. szulgai), এম. ম্যারিনাম (M. marinum), এবং এম. কানসাসি (M. kansasii) দ্বারা এটি প্রভাবিত হতে পারে।[৯৯] ইগরা পরীক্ষার সংবেদনশীলতা বেড়ে যায় যখন এটি ত্বক পরীক্ষার সাথে করা হয়, তবে শুধু এই পরীক্ষা আলাদাভাবে করলে সংবেদনশীলতা কম পাওয়া যেতে পারে।[১০০]

ইউএস প্রিভেন্টিভ সার্ভিসেস টাস্ক ফোর্স সুপারিশ করেছে যে, সুপ্ত যক্ষ্মার উচ্চ-ঝুঁকিতে আছে এমন ব্যক্তিদের টিউবারকিউলিন ত্বক পরীক্ষা বা ইন্টারফেরন গামা রিলিস অ্যাসেই পরীক্ষার মাধ্যমে স্ক্রিনিং করা উচিত।[১০১] কেউ কেউ স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়মিত পরীক্ষা করার পরামর্শ প্রদান করে তবে ২০১৯ পর্যন্ত এর উপকারিতার ব্যাপারে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ নেই।[১০২] যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) ২০১৯ সালে যক্ষ্মার সংস্পর্শে আসেনি এমন স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতিবছর পরীক্ষা করার ব্যাপারে সুপারিশ করা বন্ধ করে দেয়।[১০৩]

Remove ads

প্রতিরোধ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

যক্ষ্মা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রাথমিকভাবে শিশুদের টিকা প্রদান এবং সক্রিয় রোগীদের শনাক্তকরণ ও যথাযথ চিকিৎসা প্রদানের উপর নির্ভর করে।[১৬] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা উন্নত চিকিৎসা বিধান প্রণয়ন ও রোগী সংখ্যা কিছুটা কমানোর ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর সাফল্য পেয়েছে।[১৬] কিছু দেশে এরূপ আইনের বিধান রয়েছে যে যদি কারও যক্ষ্মা আছে বলে সন্দেহ করা হয়, তাহলে তাদের ইচ্ছা না থাকলেও পরীক্ষা বা বন্দি করা হয় এবং আক্রান্ত হলে বাধ্যতামূলক চিকিৎসা নিতে হয়।[১০৪]

সুপ্ত যক্ষ্মা সংক্রমণ

যক্ষ্মার জীবাণুর সংস্পর্শে যারা আসে তাদের অধিকাংশের দেহেই জীবাণুটি সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায়। তাদের দেহে সক্রিয় রোগের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না এবং তারা অসংক্রামক হয়ে থাকে, অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে জীবাণু ছড়ায় না। তবে, তাদের সক্রিয় যক্ষ্মা ও সংক্রামক হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। সুপ্ত যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তির সারাজীবনে সক্রিয় যক্ষ্মা হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ৫%-১৫% এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংক্রমিত হওয়ার প্রথম ৫ বছরের মধ্যে এরূপ ঘটে।[২৩]

যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তির নিবিড় সংস্পর্শে থাকে এমন ব্যক্তির বিসিজি টিকা বা যক্ষ্মারোধী ওষুধ গ্রহণ করা উচিত। স্মিয়ার-পজিটিভ ফুসফুসীয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তির নিবিড় সংস্পর্শে থাকে এমন ব্যক্তির প্রায় ১০%-২০% এবং স্মিয়ার-নেগেটিভ, কালচার-পজিটিভ যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তির ২%-৫% ব্যক্তি যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। সাধারণত টিউবারকিউলিন ত্বক পরীক্ষা বা ইগরা পরীক্ষার মাধ্যমে এরূপ রোগী শনাক্ত করা হয়। উপসর্গ নেই এমন সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের শনাক্তকরণ পরীক্ষার ফলাফল হ্যাঁবোধক হয় কিন্তু বুকের এক্স-রে স্বাভাবিক তাদের সুপ্ত যক্ষ্মা সক্রিয় যক্ষ্মায় পরিণত হওয়া ঠেকাতে যক্ষ্মারোধী ওষুধ (কেমোপ্রোফিল্যাক্সিস) দেওয়া যেতে পারে। ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিদের কেমোপ্রোফিল্যাক্সিস (রাসায়নিক প্রতিষেধন) দেওয়া উচিত। স্মিয়ার-পজিটিভ যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শে থাকা এইচআইভি-সংক্রমিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটি বিবেচনা করা উচিত। রিফামপিসিন ও আইসোনায়াজিড ৩ মাস ধরে বা কেবল আইসোনায়াজিড ৬ মাস ধরে খেলে কার্যকর ফল পাওয়া যায়। বিসিজি টিকা নেওয়া থাকলে কিংবা যে-সব অঞ্চলে অ-যক্ষ্মাকারক মাইকোব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ বেশি সে-সব অঞ্চলে টিউবারকিউলিন ত্বক পরীক্ষায় ছদ্ম-ধনাত্মক (ফল্স পজিটিভ) প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।[২৪] অনাক্রম্যনিরোধন (ইমিউনোসাপ্রেশন) বা অনেক বেশি যক্ষ্মা সংক্রমণ হলেও ত্বক পরীক্ষা ছদ্মভাবে ঋণাত্মক হতে পারে। ইগরা পরীক্ষা অ্যান্টিজেনের (যেমন আর্লি সিক্রেটরি অ্যান্টজেনিক টার্গেট-৬ বা কালচার ফিল্ট্রেট প্রোটিন-১০) প্রভাবে সংবেদনান্বিত টি-কোষ থেকে ইন্টারফেরন-গামা (IFN-γ) অবমুক্তি শনাক্ত করতে পারে, বিসিজি টিকা ও অন্যান্য সুবিধাবাদী মাইকোব্যাক্টেরিয়ায় এ-সব অ্যান্টিজেন থাকে না ফলে ত্বক পরীক্ষার তুলনায় ইগরা পরীক্ষা অনেক সুনির্দিষ্ট ও সুবিধাজনক কারণ এতে কেবল একবার রক্তের নমুনা দিতে হয়, অন্যদিকে ত্বক পরীক্ষায় দুইবার আসতে হয়। যুক্তরাজ্যে ইগরাকে প্রথম পছন্দ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে শিশুদের ক্ষেত্রে ত্বক পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়।[২৩]

টিকা

বিসিজি টিকা (ব্যাসিলাস কালমেত-গেরাঁ) হলো এম. বোভিস নামক জীবাণু থেকে প্রাপ্ত একটি সজীব তনুকৃত টিকা (লাইভ অ্যাটেনিউয়েটেড ভ্যাক্সিন)।[২১] এটি সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত যক্ষ্মার টিকা।[১০৫][১০৬] এটি ইন্ট্রা-ডার্মাল (ত্বক-মধ্যস্থ) ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয় এবং অত্যন্ত প্রতিরক্ষাজনী (ইমিউনোজেনিক)। বিসিজি শিশুদের ক্ষেত্রে যক্ষ্মাঘটিত মস্তিষ্কমাতৃকাপ্রদাহ (টিউবারকিউলাস মেনিনজাইটিস) ও এরূপ প্রকীর্ণ রোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর হলেও প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা আশানুরূপ নয় যার ফলে একটি নতুন টিকার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিসিজি অত্যন্ত নিরাপদ, তবে টিকাস্থানে কারও কারও ফোড়া হতে পারে। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছে (যেমন এইডস রোগী) ও গর্ভবতীদের এই টিকা দেওয়া উচিত না।

শিশুদের ক্ষেত্রে এই টিকা সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় ২০% পর্যন্ত হ্রাস করে এবং সংক্রমণ থেকে সক্রিয় রোগে পরিণত হওয়া ঠেকায় প্রায় ৬০% ক্ষেত্রে।[১০৭] বিসিজি হলো সারাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত টিকা, ৯০%-এর বেশি শিশুকে এই টিকা দেওয়া হয়।[১৬] এই টিকার অনাক্রম্যতা বা সুরক্ষা ক্ষমতা দশ বছর পর থেকে কমতে শুরু করে।[১৬] কানাডা, পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা অনেক কম হওয়ায় সেখানে কেবল উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের বিসিজি টিকা দেওয়া হয়।[১০৮][১০৯][১১০]

জনস্বাস্থ্য

১৮০০ সালের দিকে জনস্বাস্থ্য প্রচারাভিযানগুলোতে ঘিঞ্জি পরিবেশ, জনসমক্ষে থুতু ফেলা ও নিয়মিত স্বাস্থ্যবিধানের (হাত ধোয়াসহ) বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যা যক্ষ্মা ছড়ানো কমাতে সাহায্য করেছিল, এর সাথে সংস্পর্শ অনুসন্ধান, অন্তরণ বা পৃথক্করণ ও চিকিৎসাকরণ যক্ষ্মা ও অন্যান্য বায়ুবাহিত রোগের প্রকোপ নাটকীয়ভাবে কমিয়ে দিয়েছিল যার ফলে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলোতে যক্ষ্মা দূরীকরণকে একটি প্রধান জনস্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে দেখা হচ্ছিল।[১১১][১১২] অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় যা যক্ষ্মার বিস্তার বাড়িয়ে দিচ্ছিল, যেমন অপুষ্টিরও উন্নতি ঘটেছিল, কিন্তু এইচআইভি সংক্রমণের উত্থান হওয়ায় দুর্বল রোগপ্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়তে থাকে যারা খুব সহজে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হতে শুরু করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৯৩ সালে যক্ষ্মাকে একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা হিসেবে ঘোষণা করে[১৬] এবং ২০০৬ সালে দা স্টপ টিবি পার্টনারশিপ যক্ষ্মা ঠেকাতে একটি বৈশ্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে যার লক্ষ্য ছিল ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষের জীবন বাঁচানো।[১১৩] এইচআইভি-সংশ্লিষ্ট যক্ষ্মার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া বহু ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মার উত্থানের কারণে ২০১৫ সালের মধ্যে তাদের দ্বারা স্থিরীকৃত অনেক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।[১৬] আমেরিকান থোরাসিক সোসাইটি কর্তৃক প্রণীত যক্ষ্মা শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিটি প্রাথমিকভাবে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলোতে ব্যবহৃত হয়।[১১৪] ২০১৫ সালে এন্ড টিবি স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা হয় যার লক্ষ্য হচ্ছে ২০৩৫ সালের পূর্বে যক্ষ্মা সংঘটন ৯০% ও এতে মৃত্যু ৯৫% কমানো। দ্রুত পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকা, সংক্ষিপ্ত ও কার্যকর চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব এবং সম্পূর্ণভাবে কার্যকর টিকা না থাকায় যক্ষ্মা নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না।[১১৫] এইচআইভি-পজিটিভ রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করলে সক্রিয় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৯০% কমে যায় এবং তাদের মাধ্যমে এই রোগটি ছড়ানোর সম্ভাবনাও কমে।[১১৬]

Remove ads

চিকিৎসা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

যক্ষ্মার চিকিৎসা দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, একটি হলো ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা দ্রুত কমানোর জন্য প্রারম্ভিক তীব্র পর্যায়, এরপর অবশিষ্ট ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার জন্য অনুবর্তন পর্যায়। যক্ষ্মার চিকিৎসায় ব্যাকটেরিয়া বিনাস করার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। মাইকোব্যাক্টেরিয়ার কোষ প্রাচীরের গঠন ও রাসায়নিক উপাদান ব্যতিক্রমী যা ওষুধকে জীবাণুর ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়, ফলে অনেক অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকর হয়ে যায় এবং যক্ষ্মার চিকিৎসা কঠিন হয়ে পড়ে।[১১৭] সক্রিয় যক্ষ্মার চিকিৎসা বেশ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিকের সমন্বয়ে করা হয় যেন অ্যান্টিবায়োটিক রিজিস্ট্যান্স তৈরির ঝুঁকি কম থাকে।[১৬]

যক্ষ্মা চিকিৎসার আদর্শ নিয়ম হলো আইসোনায়াজিড ও রিফামপিসিন ৬ মাস সেবন করা এবং এর সাথে প্রথম দুই মাস পিরাজিনামাইড ও এথামবিউটল যোগ করা।[১৬] সাধারণত ওষুধ সেবনের সুবিধার্থে দুই, তিন বা চারটি ওষুধ সংবলিত নির্দিষ্ট-মাত্রার একক ট্যাবলেট প্রদান করা হয়। যারা স্মিয়ার-পজিটিভ এবং যারা স্মিয়ার-নেগেটিভ কিন্তু বুকের এক্স-রেতে বৈশিষ্ট্যসূচক পরিবর্তন রয়েছে অথচ আদর্শ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না তাদের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে যক্ষ্মানাশক ওষুধ শুরু করতে হবে যদি না জীবাণুটি অ-যক্ষ্মাকারক মাইকোব্যাক্টেরিয়াম বা ওষুধ প্রতিরোধী বলে সন্দেহ করা হয়। ব্যাকটেরিয়া ওষুধ প্রতিরোধী না হলে চিকিৎসা শুরুর দুই সপ্তাহ পর রোগী অসংক্রামক হয়ে যায়। সকল ফুসফসীয় যক্ষ্মা ও অধিকাংশ ফুসফুসবাহ্য যক্ষ্মার রোগীর ছয় মাস ধরে ওষুধ খেতে হবে।[১১৮][১১৯] তবে, কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্রের যক্ষ্মা হলে ১২ মাসের চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ রোগীর চিকিৎসা বাড়িতেই সম্ভব। রোগ নির্ণয় নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলে, ওষুধ সহ্য করতে না পারলে, চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রোগীর অনীহা দেখা দিলে, সামাজিক অবস্থা প্রতিকূল হলে বা বহু-ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার ঝুঁকি থাকলে পৃথক্করণ বা অন্তরীণ রাখার ব্যবস্থা আছে এমন হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা প্রদানের কথা বিবেচনা করতে হবে। গ্লুকোকর্টিকয়েড প্রদাহ হ্রাস করে এবং টিসুর ক্ষতি সীমিত করে; এজন্য বর্তমানে সংকোচনমূলক পেরিকার্ডাইটিস, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের রোগ এবং শিশুদের এন্ডোব্রঙ্কিয়াল বা অন্তঃক্লোমশাখা রোগে এর ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। গবিনীর যক্ষ্মা, বক্ষঝিল্লীয় নিঃসরণ (প্লুরাল ইফিউজন) ও বিস্তৃত ফুসফুসীয় রোগে গ্লুকোকর্টিকয়েডের উপকারিতা রয়েছে, এ-ছাড়া ওষুধের সংবেদনশীলতা প্রতিক্রিয়া কমাতেও সাহায্য করে।[২৩] ব্যাপক রক্তকাশির চিকিৎসায় এমবোলাইজেশন বা বাহিকারোধকরণের কথা বিবেচনা করা উচিত। মেরুদণ্ডীয় যক্ষ্মায় যদি সুষুম্নাকাণ্ডের সংনমন ঘটে তাহলে শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।[২৪]

ফুসফুসীয় যক্ষ্মার চিকিৎসা কতটা কার্যকর হলো তা নির্ণয়ের জন্য দুই মাস পর পুনরায় কফ পরীক্ষা করে দেখা হয় যে পজিটিভ স্মিয়ার নেগেটিভ হয়েছে কি না। দুই মাস পরেও যদি কফ কালচার (কর্ষণ) পজিটিভ আসে তাহলে তৃতীয় মাসে পুনরায় কফ পরীক্ষা করতে হবে। এই নমুনাও যদি কালচার-পজিটিভ হয় তাহলে ওষুধ সংবেদনশীলতা পরীক্ষাটি পুনরায় করতে হবে। যদি ৫ম মাসে কফ কালচার পজিটিভ আসে কিংবা যে-কোনো রোগী স্মিয়ার-পজিটিভ বা নেগেটিভ যাই থাকুক না কেন নতুন করে বহু-ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে উঠলে তাকে চিকিৎসাসংক্রান্ত ব্যর্থতা বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

সুপ্ত যক্ষ্মা

সুপ্ত যক্ষ্মায় হয় আইসোনায়াজিড বা রিফামপিন এককভাবে ব্যবহার করা হয়, অথবা আইসোনায়াজিডের সাথে রিফামপিসিন বা রিফাপেন্টিন যুক্ত করে চিকিৎসা দেওয়া হয়।[১২০][১২১][১২২] কোন ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে তিন থেকে নয় মাস পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া হয়।[৬৪][১২০][১২২][১২৩] সুপ্ত যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা এজন্য করা হয় যেন পরবর্তীতে তাদের সক্রিয় যক্ষ্মা না হয়।[১২৪] স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরামর্শ প্রদান সুপ্ত যক্ষ্মায় চিকিৎসা সম্পূর্ণ করার হার বাড়ায়।[১২৫]

Remove ads

চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সারাংশ

প্রসঙ্গ

প্রায় ১০% রোগীর ক্ষেত্রে ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। চতুর্পাক্ষিক (কুয়োড্রুপল) যক্ষ্মা চিকিৎসার প্রধান পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো হলো বমনেচ্ছা, বমন, ফুসকুড়ি ও চুলকানি। এ-সব উপসর্গ উপশমে বমনরোধক (অ্যান্টিইমেটিক) বা হিস্টামিন নিরোধক (অ্যান্টিহিস্টামিন) সেবন করে উপকার পাওয়া যেতে পারে, যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা বন্ধ করার প্রয়োজন হতে পারে। যক্ষ্মানাশক ওষুধগুলো যকৃতের কার্যক্রমে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এবং ওষুধ-প্রবর্তিত যকৃৎ প্রদাহ ঘটাতে পারে, উল্লেখযোগ্য যকৃৎ বিষাক্ততা ঘটে কেবল ২%–৫% ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে চারটি ওষুধই একসাথে বন্ধ করার প্রয়োজন হয় এবং পরবর্তীতে উপসর্গ কমলে পুনরায় ধাপে ধাপে চালু করতে হয়। অপেক্ষাকৃত কম যকৃৎ-বিষাক্ত ওষুধগুলো বিবেচনায় রাখা যেতে পারে, যেমন স্ট্রেপ্টোমাইসিন, এথামবিউটল ও ফ্লুরোকুইনোলোন। ওষুধ বন্ধ করতে হয় কেবল যখন রক্তের বিলিরুবিন মাত্রা বৃদ্ধি পায় বা ট্র্যান্সফারেজ উৎসেচকগুলো স্বাভাবিকের তুলনায় তিনগুণ বা তার বেশি বেড়ে যায়।[২১]

আইসোনায়াজিড পিরিডক্সাল ফসফেটের সাথে মিথস্ক্রিয়া করায় ভিটামিন বি৬-এর ঘাটতি ঘটে যার ফলে পলিনিউরোপ্যাথি (বহুস্নায়ুবিকার) নামক রোগ হতে পারে। এটি প্রতিরোধ করতে দৈনিক ১০-২৫ মি.গ্রা. পিরিডক্সিন সেবন করতে হয়। কখনো কখনো আইসোনায়াজিড সেবনে অ্যালার্জিজনিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যেমন ত্বকে ফুসকুড়ি ও জ্বর। ১%-এরও কম ক্ষেত্রে যকৃৎ প্রদাহ হতে পারে, তবে এই অবস্থায় ওষুধ বন্ধ না করলে যকৃৎ প্রতিস্থাপন করতে হতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।[২১]

রিফামপিসিন যকৃতের উৎসেচকসমূহকে (সাইটোক্রোম পি৪৫০) প্রবর্তনা দেয়, যেগুলো অনেক রোগীর রক্তাম্বুতে ক্ষণস্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পায়। এর অর্থ হচ্ছে রিফামপিসিনের সাথে অন্য ওষুধ গ্রহণ করলে তাদের বিপাক হার বেড়ে যাওয়ার কারণে তাদের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে, বিশেষ করে যারা বিষণ্ণতারোধক (অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্ট), তঞ্চনরোধক (অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট) (ওয়ারফারিন) ও আক্ষেপান্তক (অ্যান্টি-এপিলেপটিক), স্টেরয়েড, ডায়াবেটিসের ওষুধ, এইডস রোগের ওষুধ (অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল), আফিমজাত ঔষধ (ওপিয়েট) খাচ্ছে তাদের চিকিৎসা পুনরীক্ষণ করা উচিত। জন্মবিরতিকরণ খাবার বড়ি কাজ করবে না, তাই বিকল্প জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। রিফামপিসিন সেবনে দেহ থেকে ক্ষরিত বস্তু, যেমন মূত্র, অশ্রু (স্পর্শ লেন্সও), ঘাম ইত্যাদি উজ্জ্বল কমলা/লাল বর্ণ ধারণ করতে পারে। এটি থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া (অণুচক্রিকাস্বল্পতা) করে বলে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে।[২১]

পিরাজিনামাইড যকৃৎ বিষাক্ততা করতে পারে, তবে এর সর্বোচ্চ-ঘটিত পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হলো চুলকানি, ফুসকুড়ি ও সন্ধিশূল (আর্থ্রালজিয়া); পিরাজিনামাইড বৃক্কের মাধ্যমে ইউরেট নিঃসরণ কমিয়ে দেয় যার ফলে রক্তে ইউরিক অ্যাসিড মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে গেঁটে বাত (গাউট) হতে পারে।[২১]

এথামবিউটল মাত্রা-নির্ভরশীল রেট্রোবালবার অপটিক নিউরাইটিস (অক্ষিপশ্চ দৃষ্টিস্নায়ুপ্রদাহ) নামক রোগ সৃষ্টি করতে পারে যাতে সবুজ রং চিনতে অসুবিধা হয়, দৃষ্টিতীক্ষ্ণতা (ভিজুয়াল অ্যাকুইটি) কমে যায় ও একটি কেন্দ্রীয় স্কোটোমা (অন্ধবিন্দু) তৈরি হয়। চিকিৎসা শুরুর পূর্বে স্নেলেন চার্ট ও ইশিহারা চার্ট ব্যবহার করে দৃষ্টিতীক্ষ্ণতা ও রঙিন দৃষ্টি ঠিক আছে কি না তা পরখ করে দেখা উচিত। তবে এর একটি ভালো দিক হলো লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ওষুধ বন্ধ করলে এটি ভালো হয়ে যায়। চিকিৎসা শুরুর পূর্বে একজন চক্ষুবিশেষজ্ঞের মাধ্যমে চোখ পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। এথামবিউটল ১৫ mg/ kg মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত, এর সর্বোচ্চ মাত্রা হলো ১.২ g। তীব্র বৃক্কীয় বৈকল্যের ক্ষেত্রে এথামবিউটল খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। এক্ষেত্রে যথাযথভাবে ওষুধের মাত্রা কমানো ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা উচিত। [২১]

যক্ষ্মার প্রথম সারির ওষুধগুলো সাধারণত গর্ভাবস্থায় নিরাপদ, তবে গর্ভবতী মহিলাদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি হয়, তাই চিকিৎসা চলাকালীন গর্ভধারণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়। গর্ভবতী মহিলা ও অপুষ্টিতে ভুগছে এমন ব্যক্তিদের প্রান্তীয় স্নায়ুরোগের ঝুঁকি কমাতে পিরিডক্সিন দেওয়া উচিত।

পুনঃঘটনশীল রোগ

চিকিৎসা চলাকালীন পুনরায় যক্ষ্মারোগ হলে অ্যান্টিবায়োটিক সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করা জরুরি।[১৬] বহু ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা শনাক্ত হলে কমপক্ষে চারটি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ১৮ থেকে ২৪ মাস চিকিৎসা করা প্রয়োজন।[১৬]

ওষুধ প্রয়োগ ব্যবস্থাপনা

ওষুধ সেবন যেন কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয় সেই লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডিরেক্টলি অবজার্ভড থেরাপি চালুর সুপারিশ করে, অর্থাৎ, এই ব্যবস্থায় একজন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী রোগীর ওষুধ সেবন প্রত্যক্ষ করবেন।[১২৬] একাকী ওষুধ সেবনের পরিবর্তে এই পদ্ধতিতে ওষুধ সেবন করলে কতটা বেশি উপকার হয় তার সপক্ষে তথ্যপ্রমাণ অপ্রতুল।[১২৭] ডিরেক্টলি অবজার্ভড থেরাপির মাধ্যমে আরোগ্যলাভকৃত রোগীর সংখ্যা বা ওষুধের ডোজ পূর্ণ করা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এর পক্ষে জোরালো তথ্যপ্রমাণ নেই।[১২৭]

ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা

ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা বলতে যে-কোনো প্রথম সারির ওষুধের প্রতি প্রতিরোধের উপস্থিতি বুঝায়। অন্যান্য ওষুধসহ বা ব্যতীত ন্যূনপক্ষে রিফামপিসিন ও আইসোনায়াজিড প্রতিরোধী হয়ে উঠলে তাকে বহু-ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা বা এমডিআর টিবি বলে। যখন একজন ব্যক্তি যক্ষ্মার একটি প্রতিরোধী প্রজাতি দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন তাকে প্রাথমিক প্রতিরোধ বলে। চিকিৎসা চলাকালীন অপর্যাপ্ত চিকিৎসা, যথাযথভাবে ওষুধ গ্রহণ না, নিম্নমানের ওষুধের ব্যবহার প্রভৃতি কারণে সংবেদনশীল যক্ষ্মার জীবাণু ওষুধ-প্রতিরোধী হয়ে উঠলে তাকে গৌণ (অর্জিত) প্রতিরোধ বলে।[১২৮] বৈশ্বিকভাবে নতুন শনাক্তকৃত যক্ষ্মার ৩.৫% এবং পূর্বে চিকিৎসাকৃত রোগীর ১৮% এমডিআর-যক্ষ্মায় আক্রান্ত। ২০১৭ সালে প্রায় ২,৩০,০০০ জন এমডিআর-যক্ষ্মায় মারা যায়। কমপক্ষে যে-কোনো একটি কুইনোলোন গোষ্ঠীর ওষুধসহ রিফামপিসিন ও আইসোনায়াজিড এবং নিদেনপক্ষে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দিতে হয় এমন একটি দ্বিতীয় সারির ওষুধের প্রতি প্রতিরোধী হয়ে উঠলে তাকে ব্যাপকভাবে ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা বা এক্সডিআর-টিবি বলে।[১২৯] এমডিআর-যক্ষ্মায় আক্রান্ত এমন ব্যক্তির ৮.৫% এক্সডিআর-যক্ষ্মা রয়েছে। বিশ্বের ৯০% দেশে এক্সডিআর-যক্ষ্মা শনাক্ত হয়েছে।[১৩০] বর্তমানে ব্যবহৃত সকল ওষুধের প্রতি প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন করলে তাকে সম্পূর্ণভাবে ওষুধ-প্রতিরোধী যক্ষ্মা (টিডিআর-টিবি) বলে।[১৩১] ২০০৩ সালে ইতালিতে প্রথম এরূপ রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়,[১৩২] তবে ২০১২ সালের পূর্বে ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়নি,[১৩১][১৩৩] ভারত ও ইরানেও এরূপ রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়।[১৩০]

এমডিআর-যক্ষ্মার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে সোভিয়েত-পরবর্তী দেশগুলো, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এর প্রকোপ বেশি। পূর্বে চিকিৎসার ইতিহাস রয়েছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি বেশি দেখা যায়, বিশেষ করে যদি চিকিৎসা পর্যাপ্ত না হয়। এটি শনাক্ত করা বেশ কঠিন, বিশেষ করে গরিব দেশগুলোতে এবং যদিও নিরাময় সম্ভব, তথাপি অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর, অধিক বিষাক্ত ও অত্যধিক ব্যয়বহুল দ্বিতীয় সারির ওষুধ দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা নিতে হয়। ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে উঠার মাত্রা বেড়ে গেলে যক্ষ্মায় মৃত্যুহার বেড়ে যায়।[২৪]

এক্সডিআর-যক্ষ্মার চিকিৎসায় লিনেজোলিড ওষুধের কিছুটা কার্যকারিতা পাওয়া গিয়েছে, তবে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বেশি হওয়ার কারণে ওষুধ সেবন বন্ধ করে দেওয়ার প্রবণতা বেশি।[১৩৪][১৩৫] এমডিআর-যক্ষ্মার চিকিৎসায় বেডাকুইলিন ওষুধের ব্যবহারের বিষয়ে সমর্থন রয়েছে।[১৩৬] এমডিআর-যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সারির যক্ষ্মানাশক ওষুধ-প্রতিরোধ নির্ণয়ে জেনোটাইপ MTBDRsl অ্যাসেই পরীক্ষা করা যেতে পারে।[১৩৭][১৩৮]

Remove ads

আরোগ্যসম্ভাবনা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

|

no data

≤10

10–25

25–50

50–75

75–100

100–250

|

250–500

500–750

750–1000

1000–2000

2000–3000

≥ 3000

|

সফলভাবে চিকিৎসা শেষ করার পর অধিকাংশ রোগীই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায়, যদিও কিছু জটিলতা যেমন ফুসফুস স্কারিং (ক্ষতচিহ্ন) ও ব্রঙ্কিয়েক্ট্যাসিস (ক্লোমনালি প্রসারণ) হতে পারে। পুনরায় যক্ষ্মা হওয়ার (রিল্যাপ্স/পুনরাক্রমণ) একটি ক্ষুদ্র (<৫%) কিন্তু অনিবার্য ঝুঁকি রয়েছে। অধিকাংশ রিল্যাপ্স ঘটে ৫ মাসের মধ্যে। চিকিৎসা না করালে একজন স্মিয়ার-পজিটিভ যক্ষ্মারোগী গড়ে প্রায় ২ বছর সংক্রামক থাকবে; ১ বছরের মধ্যে ২৫% অচিকিৎসিত রোগী মারা যাবে। স্মিয়ার-পজিটিভ ও ধূমপায়ীদের মৃত্যুর আশঙ্কা বেশি থাকে। কিছু রোগী চিকিৎসা শুরুর অব্যবহিত পরে অপ্রত্যাশিতভাবে মারা যায়; সম্ভবত কোনো কোনো ব্যক্তির অব্যক্ত হাইপোঅ্যাড্রেনালিজম (অধিবৃক্কস্বল্পতা) থাকে যা রিফামপিসিন সেবনে গ্লুকোকর্টিকয়েড বিপাক হার বেড়ে যাওয়ার কারণে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এইচআইভি-পজিটিভ রোগীর মৃত্যুহার বেশি[১৪০] এবং রিল্যাপ্স বা পুনরাক্রমণ হার মোটামুটি হারে বাড়তে পারে।[১৪১]

Remove ads

রোগতত্ত্ব

সারাংশ

প্রসঙ্গ

বিশ্বের মোট লোকসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ যক্ষ্মায় আক্রান্ত,[৬] প্রতিবছর মোট জনগোষ্ঠীর ১% নতুন করে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হচ্ছে।[১২] তবে, এম. টিউবারকিউলোসিস দ্বারা সংক্রমিত হলেই সব ক্ষেত্রে তা যক্ষ্মা রোগ সৃষ্টি করে না,[১৪২] প্রায় ৯০-৯৫% সংক্রমণের ক্ষেত্রে কোনো উপসর্গ প্রকাশ পায় না।[৭৬] ২০১২ সালে প্রায় ৮৬ লাখ দীর্ঘস্থায়ী রোগী সক্রিয় ছিল।[১৪৩] ২০১০ সালে ৮৮ লাখ নতুন যক্ষ্মা রোগী শনাক্ত হয়েছিল এবং ১২-১৪.৫ লাখ রোগী মারা গিয়েছিল (যার অধিকাংশই উন্নয়নশীল দেশে),[৬৭][১৪৪] তন্মধ্যে ৩.৫ লাখ এইডস রোগী ছিল।[১৪৫] ২০১৮ সালে সংক্রামক রোগে মৃত্যুর দিক দিয়ে যক্ষ্মা প্রথম স্থানে ছিল।[১৪৬] ২০২৩ সালে সারাবিশ্বে প্রায় ১ কোটি ৮ লাখ লোক যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছিল যা ২০২২ সালের তুলনায় একটু বেশি। উক্ত বছরে যক্ষ্মা সংঘটন হার ছিল ১৩৪ (প্রতি ১,০০,০০০ জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন আক্রান্ত)। মোট রোগীর ৫৫% পুরুষ, ৩৩% মহিলা ও ১২% শিশু ও তরুণ। প্রতিবছর যত লোক যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় তার অধিকাংশই ৩০টি উচ্চ যক্ষ্মাক্রান্ত দেশের অধিবাসী, যা ২০২৩ সালে মোট বৈশ্বিক যক্ষ্মারোগীর ৮৭% ছিল। বিশ্বের মোট যক্ষ্মারোগীর ৫৬% বসবাস করে পাঁচটি দেশে: ভারত (২৬%), ইন্দোনেশিয়া (১০%), চীন (৬.৮%), ফিলিপাইন (৬.৮%) ও পাকিস্তান (৬.৩%)। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে যক্ষ্মায় মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর ২০২২ সাল থেকে পুনরায় মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করে। ২০২৩ সালে যক্ষ্মায় মোট ১.২৫ মিলিয়ন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, যার মধ্যে ১.০৯ মিলিয়ন ছিল এইচআইভি-নেগেটিভ ও ১,৬১,০০০ জন এইচআইভি-পজিটিভ।[১৪] ২০১৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত যক্ষ্মা সংঘটন হার কমেছে ৮.৩%। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আফ্রিকা ও ইউরোপীয় অঞ্চল সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে (যথাক্রমে ২৪% ও ২৭% হ্রাস পেয়েছে); ৭৯টি দেশ অন্তত পক্ষে ২০% হ্রাস করতে পেরেছে। ২০১৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মৃত্যুহার কমেছে প্রায় ২৩%, এক্ষেত্রেও আফ্রিকা ও ইউরোপীয় অঞ্চল সবচেয়ে বেশি সফল (যথাক্রমে ৪২% ও ৩৮% হ্রাস), ৪৩টি দেশ কমপক্ষে ৩৫% কমাতে পেরেছে।[১৪]

যক্ষ্মারোগের প্রকোপ বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে বাড়ে[১৪৭][১৪৮][১৪৯][১৫০] এর কারণ স্পষ্ট নয়, তবে শীতকালে ভিটামিন ডি ঘাটতির সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে।[১৫০][১৫১] জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যক্ষ্মার সম্পর্ক থাকতে পারে বলে মনে করা হয়।[১৫২]

ঝুঁকিতে থাকা গোষ্ঠী

যক্ষ্মা ঘনবসতি ও অপুষ্টি উভয়ের সাথেই নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, যা এটিকে অন্যতম একটি প্রধান গরিবের রোগে পরিণত করেছে।[১৬] উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে অন্তর্ভুক্তরা হলেন: অবৈধ ওষুধ ইনজেকশনের মাধ্যমে নেয় এমন ব্যক্তি, কারাগার ও গৃহহীনদের আশ্রয়কেন্দ্রের মতো জনসমাগম হয় এমন স্থানের অধিবাসী ও কর্মচারী, চিকিৎসা সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী, উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন রোগীর নিবিড় সংস্পর্শে থাকা শিশুরা ও এ-সব রোগীদের সেবা প্রদানকারীগণ।[১৫৩]

বয়সভেদে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার হারে তারতম্য হয়। আফ্রিকাতে প্রাথমিকভাবে কিশোর-কিশোরী ও তরুণরা বেশি আক্রান্ত হয়।[১৫৪] তবে, যে-সব দেশে সংঘটন হার নাটকীয়ভাবে কমে গিয়েছে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), সে-সব দেশে মূলত বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিরা বেশি আক্রান্ত হয়।[১৫][১৫৫] বিশ্বব্যাপী মোট রোগীর ৮০% ও মোট মৃত্যুর ৮৩% রয়েছে উচ্চ-ভারাক্রান্ত ২২টি দেশে।[১৩০] কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতে সবচেয়ে বেশি যক্ষ্মারোগী দেখা যায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে।[১৫৬][১৫৭] এর পেছনে যে বিষয়গুলো ভূমিকা রাখে তা হলো বেশি হারে রোগানুকূল স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বিষয় ও আচরণ, ঘনবসতি ও দারিদ্র্য। কিছু কানাডীয় আদিবাসী গোষ্ঠীতে জিনগত বিষয়ও ভূমিকা রাখতে পারে।[৬৬] যক্ষ্মা সংক্রমণ হওয়ার সাথে আর্থসামাজিক অবস্থার একটি শক্তিশালী প্রভাব রয়েছে। নিম্ন-আর্থসামাজিক অবস্থার মানুষের ক্ষেত্রে যক্ষ্মার সংস্পর্শে আসা ও এতে গুরুতর আক্রান্ত হওয়া উভয় সম্ভাবনাই প্রবল। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার যে-সব ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান রয়েছে (যেমন, অপুষ্টি, গৃহস্থিত বায়ুদূষণ, এইচআইভি সহ-সংক্রমণ ইত্যাদি) সেগুলো দ্বারা নিম্ন-আর্থসামাজিক অবস্থার মানুষ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, অধিকন্তু তারা ভিড়পূর্ণ ও কম বায়ু চলাচল করে এমন স্থানে বসবাস করে। স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় সক্রিয় যক্ষ্মারোগী দ্রুত রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা সুবিধা পায় না; ফলে অসুস্থ রোগী সংক্রমণ ছড়াতে থাকে।[৬৬]

ভৌগোলিক রোগবিস্তার

সারাবিশ্বের সব জায়গাতে যক্ষ্মা সংক্রমণের হার একরকম নয়; অনেক আফ্রিকান, ক্যারিবীয়, দক্ষিণ এশীয় ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের প্রায় ৮০% জনগণের টিউবারকিউলিন পরীক্ষায় পজিটিভ ফলাফল আসে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র ৫-১০% ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি পজিটিভ হয়।[১৫] অনেক কারণেই এই রোগকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনার প্রত্যাশা নাটকীয়ভাবে ক্ষীণ হয়ে এসেছে, যেমন একটি কার্যকর টিকা তৈরি করতে না পারা, রোগনির্ণয় প্রক্রিয়া ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ হওয়া, অনেক মাস ধরে চিকিৎসা নেওয়ার বাধ্যবাধকতা, এইচআইভি-সংশ্লিষ্ট যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া ও ১৯৮০ সালের দিকে ওষুধ-প্রতিরোধী জীবাণুর উত্থান।[১৬]

উন্নত দেশগুলোতে যক্ষ্মা সংক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং প্রধানত শহুরে অঞ্চলে দেখা যায়। ইউরোপে ১৮৫০ সালে যক্ষ্মারোগে প্রতি লাখে মারা যেত ৫০০ জন যেটা ১৯৫০ সালে কমে প্রতি লাখে ৫০ জনে ঠেকেছিল। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটার ফলে অ্যান্টিবায়োটিক আগমনের পূর্বেই যক্ষ্মার সংখ্যা কমে আসছিল, যদিও তখনও যক্ষ্মা জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি হিসেবেই ছিল। এর ব্যাপকতা এতই বেশি ছিল যে, যখন ব্রিটেনে ১৯১৩ সালে মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল গঠিত হয়, তখন এর প্রারম্ভিক গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু ছিল যক্ষ্মা।[১৫৮] ২০২৩ সালে ভৌগোলিকভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে-সব অঞ্চলে বেশি যক্ষ্মারোগী পাওয়া গিয়েছে সেগুলো হলো: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (৪৫%), আফ্রিকা (২৪%) ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল (১৭%), এছাড়া অল্প সংখ্যায় পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল (৮.৬%), আমেরিকা (৩.২%) ও ইউরোপ (২.১%)। ২০১০ সালে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতি লাখে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ: বৈশ্বিকভাবে ১৭৮, আফ্রিকা ৩৩২, আমেরিকা ৩৬, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ১৭৩, ইউরোপ ৬৩, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ২৭৮ ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ১৩৯।[১৪৫]

বাংলাদেশ

যদিও গত এক দশকে যক্ষ্মা রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সূচকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জন করেছে, তথাপি যক্ষ্মা একটি জনস্বাস্থ্য উদ্বেগ হিসেবে রয়ে গিয়েছে। যক্ষ্মায় ভারাক্রান্ত ৩০টি ও বহু-ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মায় ভারাক্রান্ত ২৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।[১৫৯] বিশ্বের মোট যক্ষ্মারোগীর দুই-তৃতীয়াংশ রয়েছে এমন আটটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। বিশ্বের মোট যক্ষ্মারোগীর ৩.৫% বাংলাদেশে বাস করে। ২০২৩ সালে ৩,০২,৮১৩ ব্যক্তি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার মধ্যে প্রায় ৪% ছিল শিশু।[১৪] ২০২৩ সালে প্রতি লাখ জনগোষ্ঠীতে সংঘটন হার ছিল ২২১ জন এবং মৃত্যুহার ছিল ২৬ জন (মোট বার্ষিক মৃত্যু প্রায় ৪৪,০০০)। নতুন শনাক্ত হওয়া রোগীর ০.৭% ও পুরাতন রোগীর ১১% বহু-ওষুধ প্রতিরোধী।[১৪] জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে ডট্স (ডিরেক্টলি অবজার্ভড্ ট্রিটমেন্ট, শর্টকোর্স) পদ্ধতি যুক্ত হয় ১৯৯৩ সালে যা দেশে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[১৫৯]

ভারত

২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতে প্রাক্কলিত যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ছিল ২৭,৪০,০০০ জন যা সারাবিশ্বে সর্বাধিক।[১৬০] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, ২০০০-২০১৫ সময়ের মধ্যে ভারতে প্রতি বছর প্রতি লাখ জনসংখ্যায় মৃত্যুহার ৫৫ থেকে কমে ৩৬ হয়েছিল এবং ২০১৫ সালে প্রায় ৪ লাখ ৮০ হাজার মানুষ যক্ষ্মায় মারা যায়।[১৬১][১৬২] ভারতে মোট যক্ষ্মা রোগীর একটা বড়ো অংশ বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করে যার অধিকাংশই জাতীয় যক্ষ্মা জরিপে অন্তর্ভুক্ত হয় না।[১৬৩]

রাশিয়া

যক্ষ্মায় মৃত্যুহার কমানোর ক্ষেত্রে রাশিয়া নাটকীয় উন্নতি সাধন করেছে— ১৯৬৫ সালে প্রতি লাখে ৬১.৫ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রতি লাখে ২.৭;[১৬৪][১৬৫] তবে ২০০৫ সালে মৃত্যু সংখ্যা (প্রতি লাখে ২৪) বেড়ে গেলেও ২০১৫ সালে প্রতি লাখে কমে ১১-তে নেমে আসে।[১৬৬]

চীন

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে চীন নাটকীয় উন্নতি সাধন করেছে, ১৯৯০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে যক্ষ্মায় মৃত্যুহার প্রায় ৮০% কমিয়ে এনেছে।[১৪৫] ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে নতুন রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৭%।[১৩০]

আফ্রিকা

২০০৭ সালে সবচেয়ে বেশি হারে যক্ষ্মা হয়েছিল ইসোয়াতিনি নামক দেশে, সেখানে প্রতি এক লাখ জনগোষ্ঠীতে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ছিল ১,২০০ জন। ২০১৭ সালে জনগোষ্ঠীর শতকরা হারে সবচেয়ে বেশি যক্ষ্মারোগী রয়েছে লেসোথো নামক দেশে, যেখানে প্রতি এক লাখে রোগীর সংখ্যা ৬৬৫ জন।[১৬০]

উত্তর আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের আদিবাসী আমেরিকানদের ক্ষেত্রে যক্ষ্মায় মৃত্যুহার পাঁঁচগুণ বেশি,[১৬৭] এবং মোট শনাক্তকৃত যক্ষ্মারোগীদের মধ্যে ৮৪% হলো ক্ষুদ্র জাতিগত ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী।[১৬৮] ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যক্ষ্মা হওয়ার সার্বিক হার ছিল প্রতি এক লাখে ৩ জন।[১৬০] কানাডাতে কিছু পল্লি অঞ্চলে এখনও যক্ষ্মা এন্ডেমিক (স্থানিক) হিসেবে রয়েছে।[১৬৯]

পশ্চিম ইউরোপ

২০১৭ সালে যুক্তরাজ্যে প্রতি ১,০০,০০০ জনে গড়ে ৯ জন আক্রান্ত ছিল এবং পশ্চিম ইউরোপে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ছিল পর্তুগালে প্রতি লাখে ২০ জন।

Remove ads

ইতিহাস

সারাংশ

প্রসঙ্গ

প্রাচীনকাল থেকে যক্ষ্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান।[১৬] যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইয়োমিং অঙ্গরাজ্যে বাইসন নামক এক বন্য মহিষের দেহাবশেষে এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর জটিল ডিএনএ-র সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যা প্রায় ১৭,০০০ বছর আগের, এটি এযাবৎ আবিষ্কৃত সবচেয়ে পুরনো যক্ষ্মার জীবাণু।[১৭২] তবে, যক্ষ্মা কি গবাদিপশু থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে, অতঃপর মানুষে স্থানান্তরিত হয়েছে, নাকি গবাদিপশু ও মানুষ উভয়েই একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এটি পেয়েছে তা স্পষ্ট নয়।[১৭৩] মানুষ ও প্রাণীর এম.টিউবারকিউলোসিস কমপ্লেক্সের (এমটিবিসি) জিনের মধ্যে তুলনা করে দেখা গিয়েছে যে মানুষ এই জীবাণুটি প্রাণী থেকে পায়নি। যক্ষ্মার ব্যাকটেরিয়ার উভয় প্রজাতিই একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে, যেটি মানুষকে এমনকি নব্যপ্রস্তরযুগীয় বিপ্লবের আগে সংক্রমিত করে থাকতে পারে।[১৭৪] কঙ্কালের ধ্বংসাবশেষ থেকে দেখা যায় কিছু প্রাগৈতিহাসিক মানুষ (৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) যক্ষ্মায় আক্রান্ত ছিল এবং গবেষকগণ ৩০০০ থেকে ২৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মিশরীয় মমির মেরুদণ্ডে যক্ষ্মাজনিত ক্ষয় পেয়েছেন।[১৭৫] জিনগত গবেষণায় দেখা গিয়েছে প্রায় ১০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মার্কিন অঞ্চলে যক্ষ্মার উপস্থিতি রয়েছে।[১৭৬]

শিল্প বিপ্লবের পূর্বের লোকগাথায় যক্ষ্মার সাথে ভ্যাম্পায়ারদের সংশ্লিষ্টতা বর্ণনা করা হতো। পরিবারের একজন সদস্য যক্ষ্মায় মারা যাওয়ার পর অন্যান্য সংক্রমিত সদস্যদের স্বাস্থ্যও ধীরে ধীরে খারাপ হতে শুরু করত। লোকজন মনে করত যক্ষ্মায় আক্রান্ত মৃত ব্যক্তিটি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জীবনীশক্তি চুষে নিচ্ছে।[১৭৭]

যদিও ডা. রিচার্ড মর্টন ১৬৮৯ সালে ফুসফুসের যক্ষ্মার কারণ হিসেবে টিউবারকল বা গুটিকার সংশ্লিষ্টতা প্রতিষ্ঠা করেন,[১৭৮][১৭৯] তথাপি এর উপসর্গের বৈচিত্র্যের জন্য ১৮২০ সালের আগপর্যন্ত যক্ষ্মাকে একক কোনো রোগ হিসেবে শনাক্ত করা যায়নি। ১৭২০ সালে বেঞ্জামিন মার্টেন ধারণা করেছিলেন যে ক্ষয়রোগ এমন অণুজীব দ্বারা ঘটে যেগুলো একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মাধ্যমে ছড়ায়।[১৮০] ১৮১৯ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী রেনে লায়েনেক দাবি করেন যে ফুসফুসীয় যক্ষ্মার কারণ হলো টিউবারকল (গুটিকা)।[১৮১] জার্মান বিজ্ঞানী ইয়োহান লুকাস শোনলাইন ১৮৩২ সালে প্রথমবারের মতো টিউবারকিউলোসিস (জার্মান: Tuberkulose-টুবেকুলোজা) নামটি প্রকাশ করেন।[১৮২][১৮৩] ১৮৩৮ ও ১৮৪৫ সালের মাঝে, জন ক্রোগ্যান, কেন্টাকিতে ১৮৩৯ সাল থেকে ম্যামাথ কেইভের মালিক, যক্ষ্মাক্রান্ত কিছু মানুষকে গুহায় এনেছিলেন এই আশায় যে, গুহার স্থির তাপমাত্রা ও বিশুদ্ধ বাতাসে তারা সুস্থ হয়ে উঠবেন; এক বছরের মধ্যে প্রত্যেকেই মারা যান।[১৮৪] ১৮৫৯ সালে হার্মান ব্রেহমার সাইলেজিয়ার গরবের্সডর্ফ (বর্তমানে সোকোওফসকো এলাকাতে প্রথম যক্ষ্মা স্যানাটোরিয়াম (স্বাস্থ্যনিবাস) খোলেন।[১৮৫] ১৮৬৫ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী জ্যঁ অঁতোয়ান ভিলেমাঁ দেখান যে যক্ষ্মা মানুষ থেকে প্রাণীতে এবং প্রাণী থেকে প্রাণীতে ছড়াতে পারে।[১৮৬] জন বারডন-স্যান্ডারসন ১৮৬৭ ও ১৮৬৮ সালে ভিলেমাঁর আবিষ্কার নিশ্চিত করেছিলেন।[১৮৭]

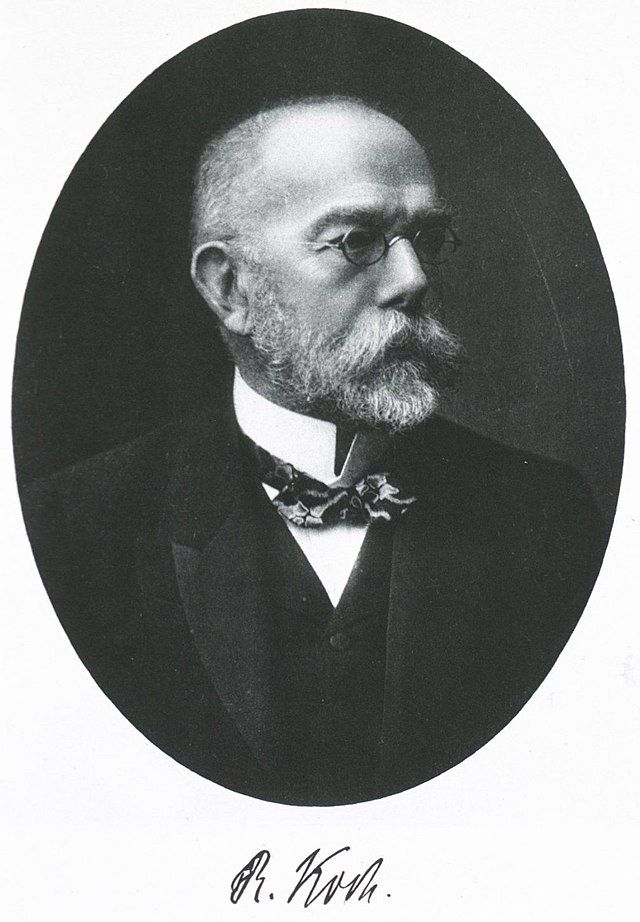

১৮৮২ সালের ২৪শে মার্চ রোবের্ট কখ যক্ষ্মা সৃষ্টিকারী জীবাণু এম. টিউবারকিউলোসিস শনাক্ত ও বর্ণনা করেছিলেন।[১৮৮][১৮৯] তার এই আবিষ্কারের জন্য ১৯০৫ সালে তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।[১৯০] কখ বিশ্বাস করতেন না যে গবাদিপশু ও মানুষের যক্ষ্মা একই, যার ফলে সংক্রমিত দুধ থেকে যে যক্ষ্মা ছড়াতে পারে এই বিষয়টি জানতে অনেক দেরি হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাস্তুরায়ন পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে এই উৎস থেকে ছড়ানোর ঝুঁকি নাটকীয়ভাবে কমে যায়। কখ ১৮৯০ সালে যক্ষ্মার জীবাণু থেকে প্রাপ্ত একটি গ্লিসারিন নির্যাসকে যক্ষ্মার প্রতিষেধক হিসেবে ঘোষণা করেন, যাকে তিনি টিবারকিউলিন নাম দেন। যদিও এটি কার্যকর ছিল না, তবে এটিকে পরবর্তীতে উপসর্গবিহীন যক্ষ্মার স্ক্রিনিং পরীক্ষায় সফলভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল।[১৯১] রোবের্ট কখের যক্ষ্মার জীবাণু আবিষ্কারের দিনকে স্মরণীয় করে রাখতে ২৪শে মার্চ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস হিসেবে পালিত হয়। আলবেয়ার কালমেত ও কামিই গেরাঁ ১৯০৬ সালে যক্ষ্মার প্রতিষেধক আবিষ্কারে সত্যিকারের সফলতা পেয়েছিলেন, যক্ষ্মাক্রান্ত গবাদিপশু থেকে প্রাপ্ত জীবাণুর তনুকৃত প্রজাতি ব্যবহার করে তারা এই প্রতিষেধক তৈরি করেছিলেন, এই টিকাকে বিসিজি টিকা বলে। ১৯২১ সালে ফ্রান্সে প্রথম মানুষের উপর প্রয়োগ করা হয়,[১৯২] কিন্তু কেবল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরেই এটি যুক্তরাষ্ট্র, বৃহত্তর ব্রিটেন ও জার্মানিতে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল।[১৯৩]

ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যক্ষ্মা রোগটি শহুরে দরিদ্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক উদ্বেগের সৃষ্টি করে। ১৮১৫ সালে, ইংল্যান্ডে প্রতি চারটি মৃত্যুর মধ্যে একটি ঘটতো ক্ষয়রোগ বা যক্ষ্মার জন্য। ১৯১৮ সালেও ফ্রান্সে প্রতি ছয়টি মৃত্যুর একটা ঘটতো যক্ষ্মার জন্য। ১৮৮০ সালের দিকে যখন জানা গিয়েছিল যে যক্ষ্মা একটি ছোঁয়াচে রোগ, তখন ব্রিটেনে এটিকে অবশ্যজ্ঞাপনীয় রোগের তালিকায় রাখা হয়েছিল; লোকজন যেন উন্মুক্ত স্থানে থুথু না ফেলে তার প্রচারণা শুরু হয়েছিল এবং সংক্রমিত দরিদ্রদেরকে স্বাস্থ্যনিবাস বা স্যানাটোরিয়ামে যেতে উৎসাহিত করা হতো যা ছিল অনেকটা কারাগারের মতো (মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদেরকে চমৎকার সেবা ও অবিরাম চিকিৎসা প্রদান করা হতো)।[১৮৫] স্বাস্থ্যনিবাসের সতেজ বায়ু ও কায়িক শ্রমের উপকারিতা যেটাই হোক না কেন, সর্বোচ্চ ভালো অবস্থাতেও সেখানে যারা প্রবেশ করত, পাঁচ বছরের মধ্যেই তাদের ৫০% মারা যেত।(আনু. ১৯১৬).[১৮৫] ব্রিটেনে ১৯১৩ সালে যখন মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল গঠিত হয়, তখন এটি প্রাথমিকভাবে যক্ষ্মা গবেষণায় মনোনিবেশ করেছিল।[১৯৪]

ইউরোপে ১৬০০ সালের প্রথম দিকে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকে এবং ১৮০০ সালের দিকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়, সে-সময় মোট মৃত্যুর ২৫% হতো যক্ষ্মাজনিত কারণে।[১৯৫] অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যক্ষ্মা মহামারী হিসেবে আবির্ভূত হয়, যেখানে এটি মৌসুমি রোগের মতো বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।[১৯৬][১৯৭] ১৯৫০ সালের মধ্যে ইউরোপে মৃত্যুহার ৯০% হ্রাস পায়।[১৯৮] অনাময় ব্যবস্থা, টিকাদান ও অন্যান্য জনস্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিষয়াবলির উন্নতি হওয়ার ফলে স্ট্রেপ্টোমাইসিন ও অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক আসার আগে থেকেই যক্ষ্মার হার ব্যাপকভাবে কমতে থাকে, তবে তখনও যক্ষ্মাকে স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা হতো।[১৯৮] ১৯৪৬ সালে স্ট্রেপ্টোমাইসিন অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হওয়ার পর যক্ষ্মার যথাযথ চিকিৎসা ও নিরাময় বাস্তবে রূপ নেয়। এই ওষুধ আসার আগে একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল শল্যচিকিৎসা, নিউমোথোরাক্স পদ্ধতি প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা হতো যেখানে সংক্রমিত ফুসফুসের বিলুপ্তি (কলাপ্স) ঘটিয়ে এটিকে বিশ্রাম দেওয়া হতো যেন যক্ষ্মার ক্ষতটি সেরে উঠতে পারে।[১৯৯]

বহু-ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার আবির্ভাবের কারণে কিছু কিছু যক্ষ্মা সংক্রমণের চিকিৎসায় শল্যচিকিৎসার পুনঃপ্রচলন করা হয়। এতে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কমানো এবং অবশিষ্ট ব্যাকটেরিয়াকে রক্তের অ্যান্টিবায়োটিকের সংস্পর্শে নিয়ে আনার জন্য ফুসফুসের সংক্রমিত কন্দর বা গহ্বর (বুলা বা স্ফোটক) অপসারণ করা হয়।[২০০] ১৯৮০-এর দিকে ওষুধ-প্রতিরোধী প্রজাতির উত্থান ঘটলে যক্ষ্মা নির্মূল করার আশা ফিকে হয়ে যায়। পরবর্তীতে যক্ষ্মার পুনরুত্থান ঘটলে ১৯৯৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে বৈশ্বিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে।[২০১]

Remove ads

সমাজ ও সংস্কৃতি

সারাংশ

প্রসঙ্গ

নাম

যক্ষ্মার পারিভাষিক ও প্রচলিত অনেক নাম আছে।[২০২] থাইসিস (Phthisis) শব্দটা এসেছে গ্রিক ভাষার Φθισις (থিসিস) থেকে যার অর্থ ক্ষয়, পূর্বে টিউবারকিউলোসিস রোগটি এই নামে পরিচিত ছিল, বাংলায় এটি ক্ষয়রোগ বা ক্ষয়কাশ নামে অভিহিত হতো।[৮] খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬০ সালে হিপোক্রেটিস থাইসিসকে শুষ্ক মৌসুমের রোগ বলে বর্ণনা করেছিলেন।[২০৩] সংক্ষেপে এই রোগকে টিবি (TB) বলা হয়ে থাকে যা দ্বারা টিউবারকল ব্যাসিলাস বুঝায়। ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর কিছু সময় যক্ষ্মা রোগ বুঝাতে ইংরেজিতে Consumption (কনসাম্পশন) শব্দটির ব্যাপক প্রচলন ছিল। লাতিন মূল con (যার অর্থ 'সম্পূর্ণভাবে')-এর সাথে sumere (যার অর্থ নিচ থেকে গ্রহণ বা নিঃশেষ করা)যুক্ত হয়ে শব্দটি গঠিত হয়েছে।[২০৪]

শিল্প ও সাহিত্য

অনেক শতাব্দী ধরে কাব্যিক ও শৈল্পিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে আসছেন, তাই এটি রোমান্টিক রোগ হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছে।[২০২][২০৫] বিশিষ্ট শিল্পী ব্যক্তিত্ববৃন্দ যেমন কবি জন কিটস, পার্সি বিশ শেলি, এডগার অ্যালান পো, সুরকার ফ্রেদেরিক শোপাঁ,[২০৬] নাট্যকার আন্তন চেখভ, ঔপন্যাসিক ফ্রান্ৎস কাফকা, ক্যাথরিন ম্যান্সফিল্ড,[২০৭] শার্লট ব্রন্টি, ফিওদোর দস্তয়েভ্স্কি, টমাস মান, উইলিয়াম সমারসেট মম্,[২০৮] জর্জ অরওয়েল,[২০৯] এবং রবার্ট লুইস স্টিভেন্সন ও চিত্রশিল্পী অ্যালিস নিল,[২১০] জ্যঁ-অঁতোয়ান ভাতো, এলিজাবেথ সিডাল, মারি বাশকির্তসেফ, এডভার্ড মুঙ্খ, অব্রি বিয়ার্ডজলি এবং আমেদেও মোদিলিয়ানি প্রমুখদের হয় যক্ষ্মারোগ ছিল অথবা উনাদের সংস্পর্শে যারা ছিলেন তাদের ছিল। একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে যক্ষ্মা শৈল্পিক প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করে। এই প্রভাবের পিছনে যে শারীরিক পদ্ধতি কাজ করে বলে মনে করা হয় তা হলো, যক্ষ্মায় যে হালকা জ্বর ও রক্তবিষণ ঘটে তা তাদেরকে জীবনকে আরও স্বচ্ছভাবে দেখতে এবং সুস্পষ্টভাবে দেখতে সাহায্য করে।[২১১][২১২][২১৩]

Remove ads

গবেষণা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

বিসিজি টিকার সীমাবদ্ধতা রয়েছে, নতুন যক্ষ্মার টিকা উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা চলছে।[২১৪] বর্তমানে কয়েকটি টিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা চলছে।[২১৪][২১৫] বিদ্যমান টিকার কার্যকারিতা বাড়াতে দুটি কৌশলে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। একটি কৌশল হচ্ছে বিসিজি টিকার সাথে একটি উপ-একক টিকা যুক্ত করা, অন্যদিকে আরেকটি কৌশল হলো একটি নতুন ও অপেক্ষাকৃত ভালো সজীব টিকা তৈরির চেষ্টা করা।[২১৪] MVA85A হলো এমন একটি উপ-একক টিকা, যা ২০০৬ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রায়ালে রয়েছে, এটি জেনেটিকভাবে সংপরিবর্তিত ভ্যাক্সিনিয়া ভাইরাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।[২১৬] টিকাগুলো সুপ্ত ও সক্রিয় উভয় ধরনের যক্ষ্মার চিকিৎসাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।[২১৭]

বহু-ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার চিকিৎসায় ব্যবহার করার জন্য বেশকিছু ওষুধ নিয়ে গবেষণা চলছে, যেমন বেডাকুইলিন ও ডেলামানিড।[২১৮] বেডাকুইলিন ২০১২ সালে মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের অনুমোদন পেয়েছে।[২১৯] ছোটো আকারে গবেষণা হওয়ায় এ-সব নতুন ওষুধের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।[২১৮][২২০] সক্রিয় ফুসফুসীয় যক্ষ্মার চিকিৎসায় স্টেরয়েড ওষুধ সেবনে বাড়তি কোনো উপকারিতা রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[২২১]

২০১৫ সাল পর্যন্ত তথ্যমতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্দি হাতিদের মধ্যে যক্ষ্মা ছড়াতে দেখা গিয়েছে। প্রাণীগুলোতে মানুষের কাছ থেকে জীবাণু ছড়াতে পারে বলে মনে করা হয়, যা বিপরীত জুনোসিস নামে পরিচিত।[২২২][২২৩]

তথ্যসূত্র

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads