Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Gutenberg-Bibel

erstes mit beweglichen Lettern gedruckte Buch der westlichen Welt Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

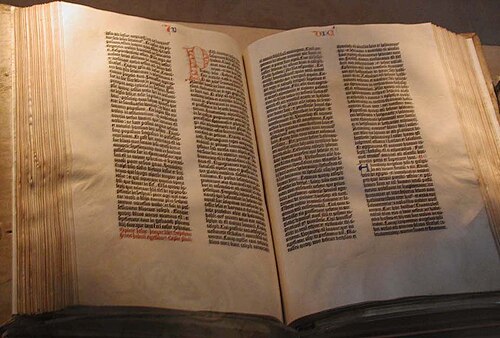

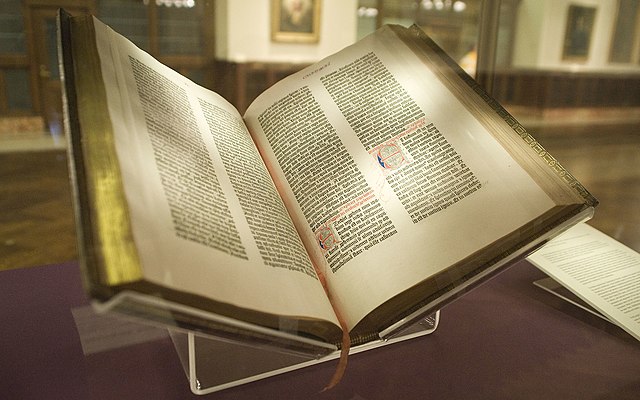

Die Gutenberg-Bibel, wegen der Anzahl von 42 Zeilen pro Seite auch „B42“ oder „B-42“ genannt, ist das erste mit beweglichen Lettern gedruckte Buch der westlichen Welt. Die lateinische Bibel entstand zwischen 1452 und 1454 in der Druckerwerkstatt von Johannes Gutenberg in Mainz. Mit Hilfe des Angestellten Peter Schöffer, des Geldgebers Johannes Fust und etwa 20 weiterer Mitarbeiter entstanden ca. 180 Exemplare. Neben den ca. 150 auf Papier gedruckten Bibeln gab es etwa 30 Ausgaben auf Pergament.[1] Die Gestaltung der Schrifttypen und des Drucks hält sich sehr eng an das Erscheinungsbild zeitgenössischer Handschriften.

Aufgrund ihrer historischen Bedeutung und ästhetischen Qualität gilt die 42-zeilige Bibel als das wichtigste und wertvollste Buch der Druckgeschichte. Das Exemplar in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen wurde 2001 von der UNESCO in die Liste des Weltdokumentenerbes aufgenommen.[2]

Remove ads

Beschreibung

Zusammenfassung

Kontext

Bände

Der Druck besteht aus zwei Bänden im Folio-Format. Der erste Band umfasst 648 Seiten, der zweite 634 Seiten.[3] Der erste Band enthält den ersten Teil des Alten Testaments, der zweite Band hauptsächlich die Propheten des Alten Testaments und das Neue Testament. Eine Ausnahme bildet das Exemplar der Library of Congress in Washington, das in drei Bänden gebunden ist.

Text

Als Vorlage für den Satz diente eine Handschrift der Vulgata, der auf Hieronymus zurückgehenden Übersetzung des Bibeltexts ins Lateinische, die zur Zeit Gutenbergs der Standardtext der lateinischen Bibel war.

Schrift

Der Satzspiegel hat eine Größe von etwa 19,5 × 29 Zentimetern und besteht aus zwei Spalten (Kolumnen). Jede Kolumne enthält 42 Zeilen, die im Gesamtbild einen gleichmäßigen Blocksatz ergeben.

Als Schriftart wählte Gutenberg die Textura, eine Variation der gotischen Minuskel, die traditionell für Bibelhandschriften und liturgische Bücher verwendet wurde. Um einen gleichmäßigen Randausgleich zu erzielen, verwendete Gutenberg eine Vielzahl unterschiedlicher Letternformen, Ligaturen und Abkürzungszeichen. Insgesamt setzt sich der Text aus 290 Typenvariationen zusammen: 47 Großbuchstaben, 63 Kleinbuchstaben, 92 Abkürzungszeichen, 83 Ligaturen und 5 Interpunktionszeichen.

Besonderheiten in Satz und Druck

Auf den Seiten 1 bis 9 und 257 bis 263 bestehen die Kolumnen nur aus 40 Zeilen, auf Seite 10 aus 41 Zeilen. Die übrigen Seiten, sofern es sich nicht um Kapitelenden handelt, wurden durchgehend mit 42 Zeilen gesetzt. Der Satzspiegel blieb allerdings unverändert, es wurde lediglich der Zeilenabstand (Durchschuss) verringert. Dies führte sicherlich zu einer Einsparung von Papier bzw. Pergament und somit zu einer Kostenvergünstigung.

Eine weitere Unregelmäßigkeit findet sich auf den Seiten 1, 7, 9, 257 und 258. Gutenberg versuchte, die roten Auszeichnungen ebenfalls in das Druckverfahren einzufügen. Dafür wurden zuerst die schwarzen Lettern gedruckt und in einem zweiten Arbeitsschritt die farbigen eingefügt. Das Ergebnis schien der gewünschten Optik allerdings nicht gerecht zu werden oder der Arbeitsaufwand wurde für zu hoch gehalten. Der Rotdruck wurde wieder eingestellt. Die genannten Abweichungen könnten ein Hinweis darauf sein, dass Gutenberg, noch während des Herstellungsprozesses der Bibel, an seinen Entwicklungen feilte und versuchte, Verbesserungen zu erreichen.

Remove ads

Herstellung

Zusammenfassung

Kontext

Mitarbeiter

Über Entstehung und Herstellung der B42 gibt es keine gesicherten historischen Quellen. Um den Bibeldruck rekonstruieren zu können, führte die Forschung mehrere Untersuchungen an den erhaltenen Exemplaren durch. Neben Druckfarben- und Papieranalysen verglich sie die Exemplare genauestens miteinander. Daraus ergeben sich die Vermutungen, dass zu Beginn vier, später sechs Setzer an der Satzherstellung arbeiteten und auf zwei Pressen parallel gedruckt wurde.

Rubrizierung und Illustration

Auszeichnungen im Text entstanden im Anschluss an den Druck. Sie waren Aufgabengebiet des Rubrikators. Dieser erhielt neben dem Bibelexemplar eine tabula rubricarum, in der alle gewünschten Auszeichnungen aufgelistet waren.[4] Farbige Zeichnungen und Initialen wurden ebenfalls nach dem Druck individuell von Hand eingefügt. Diese Aufgabe übernahmen Illustratoren. Teilweise arbeiteten diese im Auftrag des Druckers, teilweise im Auftrag des Käufers. In der B42 finden sich keine Bilder auf Einzelseiten. Ausgeschmückt, meist durch Blumen- und Blätterranken, sind die freien Flächen um das Textfeld. Dadurch ist jede Ausgabe der Bibel ein Unikat.

Zeitaufwand

Für den kompletten Prozess von der Typenherstellung bis zu den ausgedruckten Seiten wird ein Zeitraum von zwei Jahren berechnet. Hinzu kommt die benötigte Zeit für Rubrizierung, Illuminierung, Bindung und Einbandgestaltung, welche externe Werkstätten übernahmen. Einen ähnlichen Zeitrahmen umfasste die Abschrift eines Bibelexemplars im Skriptorium. Gutenberg stellte mit Hilfe seiner Entwicklung des Drucks mit beweglichen Metall-Lettern in dieser Zeit um die 180 Exemplare her.[5]

Erscheinungstermin und Auflagenhöhe

Es gibt zwei Quellen, die Rückschlüsse auf Erscheinen und Auflagenhöhe der B42 zulassen. Zum einen ein handschriftlicher Vermerk im Papierexemplar der Bibliothèque Nationale in Paris, wonach Einband und Illumination im August 1456 fertiggestellt waren. Zu diesem Zeitpunkt musste der Druck also abgeschlossen sein.

Das zweite Dokument ist ein Brief von Enea Silvio Piccolomini (später Papst Pius II.), datiert auf den 12. März 1455. Dieser berichtete dem Empfänger Kardinal Juan Carvajal von einem Besuch in Frankfurt am Main. Bei dem Besuch traf er einen „erstaunlichen Mann“, der Bibelseiten „in höchst sauberer und korrekter Schrift ausgeführt, nirgendwo nachgemacht“ präsentierte. Piccolomini berichtete weiter, dass die Bibeln bereits vor ihrer Vollendung verkauft gewesen seien und er von 158 und 180 fertigen Büchern gehört hätte. Wenn er hier, wie in der Forschung vermutet, von Johannes Gutenberg und der B42 spricht, war der Bibeldruck vor Anfang 1455 vollendet. Die unterschiedlichen Zahlenangaben Piccolominis werden mit einer Änderung der Auflagenhöhe in der Druckphase erklärt. Unterstützt wird dieses Argument von der Tatsache, dass in einigen erhaltenen Exemplaren die 40-zeiligen Seiten durch neugesetzte 42-zeilige ersetzt wurden.

Remove ads

Exemplare heute

Zusammenfassung

Kontext

Die Münchner Bibliothekarin Ilona Hubay legte 1979 ein Verzeichnis aller existierenden Exemplare der 42-zeiligen Gutenbergbibel vor: Die bekannten Exemplare der zweiundvierzigzeiligen Bibel und ihre Besitzer, das sie erstmals im Kommentarband zur Faksimile-Ausgabe des Berliner Exemplars veröffentlichte. Sie identifizierte 47 Stücke und ihre Besitzer. Seit der Veröffentlichung des Hubay-Verzeichnisses wurden zwei weitere Exemplare identifiziert, so dass heute von der Gutenberg-Bibel weltweit noch 49 bekannte Exemplare existieren.[6] Diese sind teilweise nur noch einbändig oder in Fragmenten erhalten.

- Gutenberg-Bibel in der Library of Congress in Washington

- Blick in einen Band

- Vitrine mit den drei Bänden (1944)

Remove ads

Versteigerungen

1947 wurde eine Gutenberg-Bibel aus der Sammlung von Charles William Dyson Perrins bei Sotheby’s versteigert.

1978 ersteigerte das Land Baden-Württemberg bei einer Auktion in New York durch den Antiquar Bernd Breslauer für rund vier Millionen Deutsche Mark die Gutenberg-Bibel, die sich heute in der Württembergischen Landesbibliothek befindet. Es war der höchste Preis, der bis dahin für ein Buch gezahlt worden war.[10]

1987 ersteigerte das japanische Buchhandelsunternehmen Maruzen Co. Ltd. (Tokio) einen Band aus dem Besitz der amerikanischen Sammlerin Estelle Doheny für 4,9 Millionen US-Dollar[14] (die Frankfurter Rundschau nannte damals den Preis von 5,39 Millionen US-Dollar).[15]

Remove ads

Literatur

- Wolfgang Dobras: Gutenberg. Aventur und Kunst. Vom Geheimunternehmen zur ersten Medienrevolution. Herausgegeben von der Stadt Mainz anlässlich des 600. Geburtstages von Johannes Gutenberg. Schmidt, Mainz 2000, ISBN 3-87439-507-3. (Ausstellungskatalog, Mainz, 2000)

- Stephan Füssel: Gutenberg und seine Wirkung. Insel Verlag, Frankfurt am Main u. a. 1999, ISBN 3-458-16980-6.

- Leonhard Hoffmann: Gutenberg, Fust und der erste Bibeldruck. Teil 1 bis 4 In: Zentralblatt für Bibliothekswesen Teil 1: 1983 Heft 11, ISSN 0044-4081, S. 473–481; Teil 2: 1984 Heft 12, S. 529–536; Teil 3: 1986 Heft 12, S. 533–547; Teil 4: 1987 Heft 1, S. 53–63.

- Eberhard König: Zur Situation der Gutenberg-Forschung. Aktualisierte Sonderausgabe. Verlag Bibliotheca Rara, Münster 1995, ISBN 3-928518-25-9.

- Eric Marshall White: Editio princeps. A history of the Gutenberg Bible. London und Turnhout 2017, ISBN 978-1-909400-84-9.

- Andreas Venzke: Johannes Gutenberg – Der Erfinder des Buchdrucks und seine Zeit. 3. Auflage. Piper-Verlag, München 2000, ISBN 3-492-22921-2. (Darin eine kritische Beschreibung der so genannten Gutenberg-Bibel, ihrer Herstellung und der Rolle Gutenbergs)

Remove ads

Weblinks

Commons: Gutenberg-Bibel – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Das Gutenberg-Portal der Stadt Mainz: Gutenberg-Museum und Liste aller erhaltenen Gutenberg-Bibeln

- Bessere Bestandsübersicht mit Provenienzen (englisch)

- Gutenbergs Bibelschrift von 1454: Unter Europa / Buchdruck ist eine Übersicht zu den von Gutenberg benutzten Schrifttypen zu finden.

- Gutenberg-Bibel im Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW-Nummer GW04201)

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads